総長・校長室より

夏休み中学生茶会を訪問して(R6.7.28)

裏千家淡交会様と西播磨学校茶道連絡協議会様の御案内を頂き、7月28日に太子町にある あすかホール で催された夏休み中学校茶会を訪問させて頂きました。

この茶会は、姫路市、たつの市の4つの市立中学校と附属中学校から、それぞれの茶道部に参加している生徒さんたちが集まって、日頃のお稽古の成果を披露なさる、というものでした。

附属中学校の茶会時間が始められていたところで加わらせて頂いたにも関わらず、皆さんがとても暖かくお迎え下さり、有難くお茶を頂いて参りました。

この会の開催は、茶道裏千家と協議会に所属されている多くの先生方により支えられていることが分かりました。一般の方も含めて、参加なさった方々に、生徒さんたちがお点前を披露なさることは、晴れがましいことであると思います。

茶道部の皆さんには、おめでとうございます。

とても美味しいお茶をいただき有難うございました。

顧問の先生方、ご担当なさった皆様に、心より感謝申し上げます。

草部

兵庫県立大学 地域ケア開発研究所を訪問しました(R6.7.26)

次年度実施予定のラボ訪問の試行として、兵庫県立大学明石看護キャンパスの地域ケア開発研究所を本校生徒の5名(1年生4名と2年生1名)が訪問し、様々な看護分野の研究について教えていただきました。

参加者は少人数であったのにも拘わらず、4人の先生がミニ講義をしてくださいました。

内容は以下のとおりです。

・災害看護/WHOCCとしての取組み(増野園惠教授)

・将来起こり得る感染症パンデミックに備えて~エボラウイルス病の研究~(ムゼンボ・バシルア・アンドレ教授)

・デジタルヘルス:地域住民の健康増進への工学的アプローチ(本田順子教授)

・地域住民の健康データを用いた研究~転倒リスク計算フォームの開発~(林知里教授)

生徒は、最初、看護分野の研究についてあまりイメージできていないようでしたが、先生方のわかりやすく興味深い、また多彩な分野のご講義によって、知的好奇心が掻き立てられた様子でした。

また、災害時の段ボールベッドの作成をさせていただり、骨密度の測定、貧血のチェックも実際に測定者としての体験もさせていただいたりしました。

この1日は、生徒のみなさんがこれから進路選択をする上でも貴重な経験になりました。先生方ありがとうございました。

キャリフさん(R6.7.22)

ちょっと前のことになりますが、中高大連携にお詳しい中高大(なかたか だい)さんをお迎えして、高校1年生対象に高大連携のオリエンテーションを行っていただきました。

目的と目標の違い(大いなる目的と個別の目標)や、リフレクション(振り返り)を重ねながら前へ進んでいくことの大切さ(特に、他者が重要なことや自分の良い所を伸ばしていくこと)など、これから高大連携の授業や高校での学習を進めていくうえでの重要な視点についての話でした。

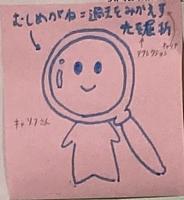

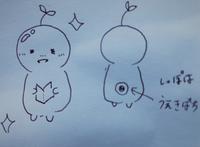

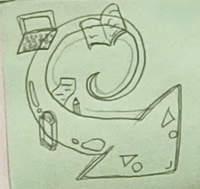

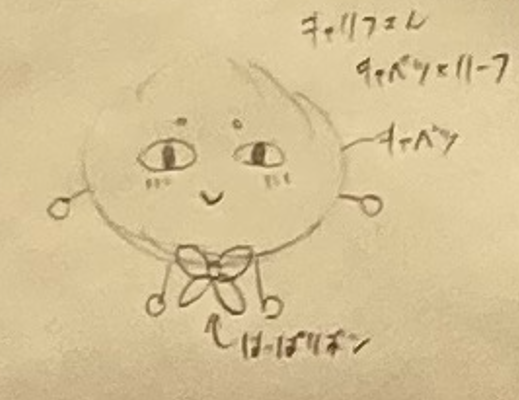

その時間には、1年生全員にキャリアとリフレクションのキャラクターである「キャリフさん」をオリジナルで作成してもらいました。とても素敵なものばかりで、(どれが良いとか正しいということはないのですが、)特にいくらか皆さんの考えを触発するようなものを紹介します。

リフレクションから、〇深掘りのリフレクション(振り返り)として虫眼鏡のキャラクター 〇リーフを連想した葉っぱのキャラクター(葉っぱには成長のイメージも重なります。) 〇様々な経験や知識を重ねていくキャラクター(本やコンピューターなど) 〇キャリアとリフレクションの音からキャベツとリーフというのもありました など

いかがでしょうか? まさに一人の考えではなく、皆さんそれぞれの想像力でキャリアとリフレクションのイメージが固定的ではなく、豊かで多様になりました。

さらに、成長のイメージについても図やことばで表してもらいました。これもなかなか素敵なので紹介します!

「成長とはどうなることが成長ですか?」

・できなかったことができるようになる ・間違いを知って直す ・自らチャレンジしようという精神が芽生えること ・自分の得意分野を活かしていくこと ・自分の役割を果たせたとき

高校生活は、山あり谷ありですが、その過程、成長もゴールも決して一つではありません。それぞれのありたい未来を豊かに創造して充実した高校生活を送ってほしいと私も(中高大さんも)願っています。

※ キャリア関連の行事等は、以下にリンクしています。⇒ 卒業生を囲む会、OB講演会

工学部訪問について(R6.7.19)

7月19日には、高校2年生の試行ラボ訪問の一環として、工学部の見学ツアーを

行いました。附属高等学校2年生の生徒31人が、姫路工学キャンパスを訪問して、

入試情報などの工学部によるご説明を受けたあと、学術情報館や各研究棟を

見学させて頂きました。

工学部広報委員の伊藤和宏先生による全体のご説明から始まり、工学部で活躍する

先輩方の姿を動画で拝見する機会を頂きました。工学部・工学研究科の先生方と

姫路工学キャンパス経営部学務課の鉢木様が、詳しくスケジューリングをして

下さったお蔭で、工学研究科3専攻の全てで、実際の研究室に入らせていただき、

研究の様子を見学させて頂きました。

この日の企画の最後には、先輩方との座談会が開催されました。

そこは、本校卒業生と高校生が車座で対話できる座談会であり、本当に盛り上がりました。

先輩と後輩の繋がりは、出身校と教鞭をとられる先生を同じくするもの同士のもので、

心の繋がりがすぐにできるようです。教育実習に来られていた先輩もいらっしゃいました。

この座談会では、先生の大学生としてのお顔を生徒たちが知る機会にもなったと思います。

武尾前総長もツアーにお見えになり、参加した生徒には工学部への愛着を

より感じた機会になったと思います。開催して頂いた、工学部・工学研究科の

先生方、大学院生・大学生の皆様、特に卒業生のお二方には、本当に有難うございました。

伊藤先生による工学部のご紹介

豊田先生による電子情報工学専攻研究室のご紹介

比嘉先生による機械工学専攻研究室のご紹介

充実した、忘れえぬ夏に向けて(R6.7.19)

7月19日の全校集会では、夏のイニシャルNにちなんで(こじつけて)、3つのNについて話をしました。

1つは『熱中症』の危険への備え、もう1つは『夏の学習』の学習リズムの大切さ、そして最後は『何』が上記2つの課題の助けになるのかという話で、図書館の良さを紹介しました。

暑さが厳しいことから、できるだけ短時間で簡潔に話すことをめざし(所要時間7分でした)、もう少し言いたかったことを端折りましたので、今後このホームページでときどき補っていきたいと思います。

ただ、私のメッセージでは基本的に自己管理の大切さを述べています。特に3年生は、この夏が充実した、忘れえぬ(N)日々になるために、睡眠、食事を十分にとり、ペースをしっかり保って学習に励んでください。

県立はりま姫路総合医療センター内の先端医療工学研究所を訪問してきました(R6.7.17)

7月17日は、本校が進めているラボ訪問の試行として、附属高等学校2年生の生徒25人が県立はり

小橋所長が工学と医療の結びつきについて高校生用にわかりやすく丁寧に説明してくださり、現代は、医療において工学の知識や技術が不可欠であるということを知りました。また、人工知能が医療を支える話では、今後の医療についても想像が膨らみ、時代の先端を垣間見た気がしてワクワクする時間でした。

また、研究所施設,手術シミュレータの見学では,臓器の中を見ることができる内視鏡のモニターの様子を見せていただいたり、大学院生・留学生の方から現在行っている研究についての説明をお聞きすることができたりと、決して外側からは知ることができない非常に貴重な経験をさせていただきました。先端医療工学研究所の先生方、大学院生・留学生の皆様本当にありがとうございました。

球技大会(R6.7.12)

7月11日と12日は、高校の球技大会でした。

あいにくの雨で、ソフトボールはできませんでしたが、

実際、今回の球技大会も、する人、見る人、支える人、みんなでスポーツを楽しんで盛り上がりました! 特に支えてくれた生徒会の皆さん、運動部や体育委員の皆さんありがとうございました!!

English Speech Festival(R6.7.11)

7月10日は、附属中学生によるEnglish Speech Festivalの日でした。

中学1年生から3年生までの代表が全校生徒の前で、英語によるス教頭先生の最初の挨拶も英語、みんなが英語で話して英語を聞きます。1年生は、Show and Tell(私の○○などの紹介)、2年生と3年生は普段感じていることや自分の意見を述べます。

特に3年生の意見発表は、自分の考えがしっかりと述べられていて考えさせられることがたくさんありました。日本語ではなく、英語で表現するからこそ明確に主張できる部分もあるように思い ました。受賞者の皆さんおめでとうございます。また、今回は惜しくも選ばれなかった人も来年に向けて頑張ってください! 私ももっと英語についていけるように頑張ろう!と思った1日でした。

グローバル アーツ コース2年生が、県立大学国際商経学部を訪問しました(R6.7.10)

大学や大学の附置研究所は、どんな場所でどんな研究をしているのでしょうか? それを知っていると、高校の学習の意義がもっと深まります。そこで、附属高校では、大学や附置研究所で体験的に学ぶ行事を企画しています。兵庫県立大学附属の高等学校としての良さを生かし、兵庫県立大学の6学部と5つの附置研究所を訪問させていただくことになっています。

オールイングリッシュでの授業に加えて、ビジネスにDXを取り入れるというテーマを大学生の皆さんに混じって英語で議論するというのは、いろんなスキルが必要でしたが、学ぶ刺激を大いに与えてもらった一日でした。

ちなみに、私が学生食堂での昼ご飯のチョイスを以下に紹介します。この日は、沖縄フェアでミミガーとサーターアンダギーがありました。(なお、ラーメンがボリューム満点でおなかが一杯になったので、サーターアンダギーはバスケ部と野球部の男子生徒に食べてもらいました。サンキュー!!)

ひょうごリーダーハイスクール(R6.7.9)

令和6年5月14日に兵庫県知事の記者発表があり、本校がひょうごリーダーハイスクール※として兵庫県内の指定校11校のうちの1校に選ばれました。

国際交流や中高大連携の推進に加え、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力(エージェンシー)を身に付け、校訓『創進』を実践できる人を輩出できるようこれからも取り組んでまいります。実践している内容については、それぞれ以下のページにアップロードしていきます。

・国際理解教育プログラムによる探究心の育成 ⇒ 国際理解

・兵庫県立大学、附置研究所並びに近隣の施設の支援をもとにした推進体制 ⇒ 高大連携

・リフレクション・ポートフォリオによる学びのスパイラル ⇒ キャリアと進路

兵庫県/HYOGOグローバルリーダー育成プロジェクト~ひょうごリーダーハイスクールの指定~

※『HYOGOグローバルリーダー育成プロジェクト』の「高等学校探究活動の充実」を目指し、社会の課題発見・解決に取り組み、最先端の学びによりグローバルに活躍できる人材育成を目指す学校を「ひょうごリーダーハイスクール」として指定。