学年・専門部

78回生人と自然科修学旅行その8 『やんばる学びの森』にて3日前の朝を迎えました

おはようございます。人と自然科です。

3日目の朝を迎えました。天候は小雨がパラついていますが、やんばるを堪能するには最適かもしれません。

昨日のナイトハイクですっかりやんばるの森に魅了されたメンバーは早朝から担任の先生の引率て早朝ハイクに行ったようです。鳥の鳴き声を聞きながら、森の匂いを感じながら、探索しました。

さて、軽い運動の後はレストランに集合です。体調不良者もおらず全員元気です。

今日も様々な活動が予定されています。しっかり食べておきましょう。

本日最初のプログラムは『やんばるの森トレッキング』です。昨夜体験したナイトハイクとは違った、昼間のやんばるの森の姿を見に行きましょう。ヤンバルクイナやケナガネズミニにあえるかな?

78回生人と自然科修学旅行その7 世界自然遺産『やんばるの森ドキドキナイトハイク』に行ってきました

人と自然科です。夕食が終わったらすぐに次のプログラムへ。『やんばるの森ドキドキナイトハイク』です。

みんなで懐中電灯を持ち、ガイドさんの指示に従いながら夜の森へ飛び出します。どんな生きものと出会えるのでしょうか。

懐中電灯を照らしながら進むと早速ザトウムシを発見。千と千尋の神隠しの釜じいのモデルになった虫です。他にもたくさんの昆虫が見つかりました。

他にもヤンバルヤマナメクジやヤンバルクロギリスなど最近見つかった、まだ正式なに前もついていないような貴重な生き物を発見しました。

さらに爬虫類ではリュウキュウカジカガエルやオキナワアオガエル、さらにはヒメハブにも遭遇。この地方固有の生き物がたくさん発見されました。

また歩いていくと、エンビのパイプを発見。これはマングースの駆除装置だそうで、散策路には溝に生き物が落ちた時に上がりやすいような工夫もみられました。島全体で貴重種を守っていることが伝わってきました。

最後に出会ったのは蛍です。懐中電灯を消すとあちこちで光が見えました。オキナワスジボタル、そしてオキナワマゴボタルだそうで、ともに固有種でした。

残念ながらヤンバルクイナには出会えませんでしたが、他にもこの地域が米軍基地の跡ということがわかる、外来の植物や塹壕跡など、ざまざまな内容が学べた約1時間のドキドキナイトハイクは無事終了です。お疲れさまでした。

宿に戻ったらすぐ室長会議です。

これにて本日の日程は終了です。明日は午前中、昼間のやんばるの森トレッキング、午後からは『クイナの森』を訪れ、今回のナイトハイクで会えなかった国の天然記念物であるヤンバルクイナに出会いに行きます。明日に備えてゆっくり休みましょう。おやすみなさい。

78回生人と自然科修学旅行その6 今夜の宿泊先『やんばる学びの森』に到着しました

人と自然科です。今夜の宿泊先『やんばる学びの森』の到着です。

この施設はやんばる国立公園内にあり、自然体験や野外活動ができる豊かな自然に囲まれた宿泊施設です。

荷物を整理したらすぐ夕食です。今夜も豪勢ですね。一日マリン体験をしたので心配していましたが、体調不良者もおらずみんな元気です。

夕食後、部屋には戻らずみんなで玄関に集合。

人と自然科はまだまだ終わりません。この後はやんばるの夜の世界をみんなで見に行きましょう。

修学旅行 総合学科9<夕食>

2日目の夕食が終わりました!

昨夜に引き続きバイキング形式での食事でした。昨夜とはメニューが違った為、楽しみながら選んでいる様子が伺えました。

78回生人と自然科修学旅行その5 サンゴ畑でシュノーケリングを行いました

人と自然科です。午前中のマリン体験でみんなお腹ペコペコ。お弁当でパワーチャージです。

そしてみんなで漁港に移動。

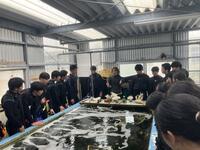

昨日水産養殖研究センターにてサンゴの苗づくり体験を行いましたが、実際に養殖された苗を移植している海域でシュノーケリングを行います。まずは漁港横にあるサンゴの育苗ハウスの見学です。移植直前の苗を見せていただき、復元の現状について学びました。

ここでもヒトデとナマコの触れ合いができ、大はしゃぎです。

事前学習が終わったところで早速、サンゴの復元されている海域に移動します。2台の平船に乗り込み、ポイントまで移動します。風が気持ち良くて最高です。

約15分でポイントに到着。みんなで海に飛び込み、シュノーケリングの始まりです。

海の中をのぞいてみると、サンゴの苗が移植されている様子が確認出来ました。そしてその周りには、多種多様な魚が群がっており、産後が海のオアシスの役割をしている様子を自分の目で確認することが出来ました。

一方で白化してしまったサンゴも確認出来ました。これから水温が下がってきたら復活する可能性もあるそうで、今の気候変動に大きく営業されていることを感じました。

その後もロクセンスズメダイをはじめとした魚たちと一緒に、カクレクマノミやシャコガイなどの生き物を観察しながらシュノーケリングを楽しみました。

約1時間半シュノーケリングを満喫し、再び漁港に戻ってきました。沖縄の海は本当にすばらしかったですね。

いかがでしたか?やはり実際にその場に行って自分の目で確かめることが大切ですね。この体験をぜひ、来年度以降の進路などに活かしてくださいね。

それでは宿舎に移動です。今夜は人と自然科だけホテルみゆきビーチを離れ、北部国頭村にある『やんばる学びの森』に宿泊します。1~2日目は海の環境について体験を通して学んできましたが、ここからは陸の環境、世界自然遺産にも登録されているやんばるの自然について体験します。夜にはナイトハイクも計画されています。楽しみですね。