1年リーガルマインド類型生徒の活動風景

弁護士によるいじめ予防授業②

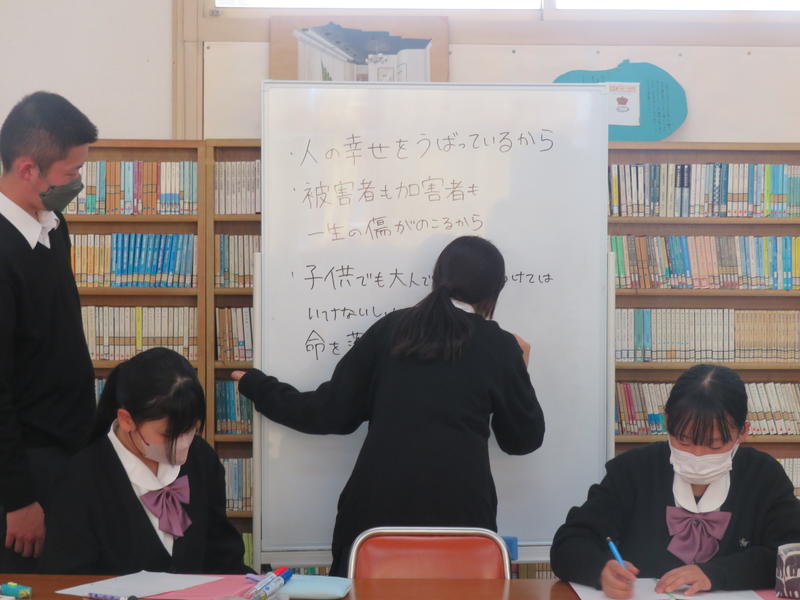

5月16日(火)の7時間目は、前回に引き続き弁護士の先生による「いじめ予防授業」を行いました。今日の授業のテーマは、前回出た宿題をもとにグループで議論を行い、いじめの本質に迫り解決策を考えるというものです。

宿題は①なぜいじめがいけないのか、②なぜいじめがなくならないのか。③いじめをなくすためにはどうすればよいか、について考えてくるというものでした。全員がしっかりと宿題に取り組んできたようで、グループ議論ではホワイトボードいっぱいの意見が出ていました。

その後は各グループの発表です。発表では各グループの書いたことについて弁護士の先生から質問が出ます。その質問は書いたことをより深めるもので、質問に答えることで自分たちの意見を改めて振り返ることもできました。どのグループも多様性を認め合うことの大切さやいじめをなくすための具体的な意見を活発に議論していました。

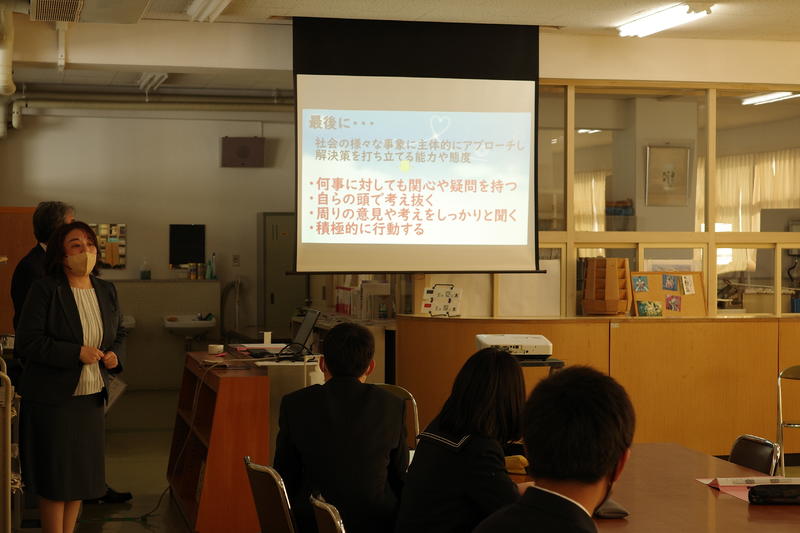

この2回の授業を通して、弁護士の先生方から「自分の意見や考えをしっかりと持つこと」、「周囲の意見や考えをよく聞くこと」、「議論の積み重ねによって具体的な結論を導き出すことの重要性」などについても話していただきました。まさにリーガルマインドでの学びです。今日学んだことをこれからの学校生活の中で意識して行動していきましょう。お忙しい中、2週にわたり授業をしていただいた弁護士の先生方、本当にありがとうございました。

弁護士によるいじめ予防授業①

リーガルマインド特別授業では5月9日(火)16日(火)と2週にわたり2名の弁護士の先生に来ていただき「いじめ予防授業」を行いました。

この授業は毎年この時期に行っており、「いじめ」を本質的に理解し、様々な立場から物事を考えていくことを目的としたものです。

9日(火)の1回目の授業は、弁護士の仕事についてもお話をしていただきました。普段はあまり接することのない弁護士の仕事に生徒たちは興味津々。一人の弁護士の先生の抱える件数の多さに驚いていました。

授業の前半にはいじめについてのロールプレイを行いました。入学してまもない授業なので、恥ずかしさが出てしまうかと心配しましたが、積極的に取り組むことができました。ロールプレイを通していじめについてより深く考えることができたように思います。

その後も弁護士の先生から様々な質問がでました。それに対して生徒たちは、一人ひとりが一生懸命考えて自分の意見を発表していました。授業の最後には3つの宿題が出ました。次回はその宿題に基づいてグループでの活動を行う予定です。

リーガルマインド特別授業が本格的にスタート!

4月18日(火)1年生のリーガルマインド特別授業が本格的に始まりました。

まずは、「24名が仲良くなろう」を目標にアイスブレークを行いました。最初のミッションはグループで「1分間自己紹介」です。1分は意外に長い!でもどのグループも時間をうまく使えるよう工夫をして自己紹介を行っていました。

続いては、春休みの課題で書いた「今までの経験を踏まえてどのような高校生活を送りたいか」についてグループ内でスピーチです。このときには、みんなが1分間をしっかりと使いきり身振り手振りも使い元気よく発表を行っていました。

アイスブレークの最後は一言も話さず全員で誕生日の若い順に並んでいくゲームです。今度はジェスチャーなどを駆使してコミュニケーションをとり、あっという間にパーフェクトな形で並ぶことができました。

そして、いよいよ今日の本題「マンダラート」の作成です。「マンダラート」とは発想法の一つで、目標設定と達成のために自分の考えを書き出し明確にしていくものです。

今日のメインテーマは「社会で活躍する」です。ここからは一気に全員が集中モードです。次回どのような「マンダラート」ができあがるか楽しみです。まずは1年間、「考え抜く」「周りの人の意見を聞く」「自分の意見を言う」「自分を表現する」これらのことを心に留めてリーガルマインドの授業をがんばりましょう。

令和5年度 リーガルマインド対面式

4月11日(火)の放課後、リーガルマインド特色類型の対面式を行いました。図書室に本年度入学生24名と2・3年生の代表生徒が集まりました。

最初に教頭先生からお話をしていただきました。リーガルマインド生の活躍している様子や今後身につけてほしい力などについてお話をしてくださいました。その後は2・3年生の代表生徒たちの挨拶です。3年生は模擬裁判、2年生はSDGs探究学習を中心に自分たちが体験したことや考えたことを自分の言葉で話をしていました。それを受けて、1年生の代表生徒が今後のリーガルマインドの授業での抱負を話してくれました、高い目的意識を持ってこのリーガルマインド特色類型に入学してくれたことがよくわかる堂々とした挨拶でした。

その後、担当教員よりこの1年間のリーガルマインド特別授業の説明を行いました。

初めての授業で緊張していた1年生ですが、今後の授業に向けてのやる気と期待が表情に出ていました。いよいよ来週の金曜日から授業が始まります。1年間、リーガルマインドの授業を楽しみながら、主体的に話し合い、考え行動できる人を目指してがんばりましょう。

日本銀行神戸支店への校外学習

3月16日(木)の午後、リーガルマインド特色類型1年生が日本銀行神戸支店に校外学習へ行きました。今年度最後の授業です。点呼後、金属探知機での検査を受け行内へと入りました。普段は入ることのできない施設に生徒たちは少し緊張気味でした。

まず最初に行内を簡単に見学させて頂いた後、講義室で日本銀行の業務についてDVDで学びました。その後、お札の偽造防止技術についてのお話を聞き、実際に自分のお札を使用して様々な偽造防止技術を確かめてみました。高度な偽造防止技術について初めて知ることも多く、生徒たちは様々な発見があったようです。

そのあと展示ルームを見学し、1億円の重さを再現したものを実際に持ってみたり、阪神淡路大震災時の対応についてのお話を伺いました。また、以前使用していた金庫の中に入らせていただくという貴重な体験も行いました。

最後には「金融リテラシーの重要性」についての講義をしていただきました。18歳成人となってから注目されている「金融について」様々な角度からお話をしていただき、生徒たちはその重要性を強く感じたようです。最後は、質疑応答で本校生がいくつかの質問をし、丁寧に回答をいただきました。。

お忙しい中対応していただいた日本銀行神戸支店の皆様、本当にありがとうございました。今日の学びを今後にしっかりと活かしていきましょう。

〒654-0152

兵庫県神戸市須磨区

東落合1-1-1

電話 078-793-1616

(停電時の電話は078-793-1617)

FAX 078-793-1617

https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/sumahigashi-hs/NC3/