総長・校長室より

赤穂郡中学校剣道大会が開催されました(R6.9.28)

赤穂郡の剣道大会が上郡中学校で開催されました。

今回は全て個人戦で、グループごとの総当たり戦とトーナメントの勝者同士の決勝トーナメントの試合でした。(上郡中学の部員は十分いましたが、附属中学のメンバーが不足していたため、団体戦は実施しませんでした)

附属中学からは2名の選手が個人戦に参加しました。

普段の練習の成果を存分に発揮したよい試合ばかりでした。

オーストラリア ウィレトン高校の生徒の皆さんが授業に参加しています(R6.9.18)

本校の姉妹校、オーストラリアの姉妹校ウィレトン高校の生徒16名が、9月17日から9月27日まで、附属高等学校、中学校に登校しています。

バディと一緒に登校して授業を受けたり、書道や茶道を体験したり、中学校でプロジェクト学習を見学したり、また、龍野や広島の史跡を見学することも行います。

本日、9月18日は、高校1年生や2年生の英語の授業に参加したり、中学校でオーストラリアの海外研修に参加した生徒の報告会に参加したりしました。本校生にとっても非常Iに大きな学びになっています。

これは、中学生の海外研修の報告会の様子です。本校の中学生は、司会、発表など、どれも素晴らしかったですが、特にウィルトン高校の生徒への質問コーナーで、ウィルトン高校の英語での回答をその場で日本語に翻訳して本校生に解説するという離れ業を堂々とやってのけて、びっくりするほど高い英語の対応力を発揮していました。

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所(西はりま天文台、人と自然の博物館)をラボ訪問しました(R6.7.19,7.26)

皆さんは、兵庫県立大学 自然・環境科学研究所をご存じでしょうか? ご存じないという方でも、西はりま天文台と、人と自然の博物館と聞けば、知っている人は多いのではないでしょうか? 兵庫県立大学の自然・環境科学研究所には、5つの系(宇宙天文系、自然環境系、田園生態系、森林動物系、景観園芸系)があり、そのうちの宇宙天文系が西はりま天文台(佐用)、自然環境系が人と自然の博物館(三田)というふうに研究員・教員を兼務しておられます。(ちなみに田園生態系=県立コウノトリの郷公園(豊岡)、森林動物系=兵庫県森林動物研究センター(丹波)、景観園芸系=県立淡路景観園芸学校(淡路)となり、自然・環境科学研究所は、兵庫の五国(播磨、神戸・阪神、但馬、丹波、淡路)すべてをカバーしています)

さて、報告が遅くなりましたが、そんな自然・環境科学研究所の西はりま天文台と人と自然の博物館に、ラボ訪問として7月19日と26日に行かせていただきました。県立大学の施設ということで、今回は特別メニューで、研究者のライフストーリーやバックヤード見学なども織り交ぜてくださり、天文好き、生物・地学好きな本校生徒は、ワクワクしっぱなしでした。

西はりま播磨天文台には、夏季休業に入る直前の7月19日(金)、午前中の授業が終わった後、県大バスに乗って12名が訪問しました。高山 正輝先生から天文台南館1Fスタディールームで天文についての講義を受けた後、天文台北館テラス&60cmドームで昼間の星と太陽の観察をさせていただき、天文台南館3Fなゆたドーム内でなゆた望遠鏡の見学をさせていただきました。最後は、天文台南館1Fスタディールームで研究員物語(天文学者へのキャリアパスの経験談)を特別に聞かせていただきました。

生徒からは、「ドクターの外国での経験のお話など、リアルな研究員の進んできた道や研究内容などを知ることができた。」「大学に向けて高校でどうやって勉強するかを知ることができた」といったの事後の感想があり、生徒の今後の進路選択や進路開発にとって非常に貴重な機会となりました。

人と自然の博物館は、前期補習の最終日、7月26日(金)に本校生11名が行かせていただきました。コレクショナリウムワークルームで赤澤自然・環境科学研究所長からのオリエンテーションや横山真弓先生からの森林動物系の活動紹介をしていただいた後、高野温子先生、田中公教先生、池田忠広先生に地学系収蔵庫と、生物系収蔵庫を案内していただき、様々な収蔵品等についてお話をしていただきました。

先生方、お時間を割いて本校生徒に貴重な学びをご提供くださり、ありがとうございました。

社会情報科学部訪問について(R6.8.29)

令和6年度の試行ラボ訪問の締めくくりは、8月29日(木)、社会情報科学部にお邪魔しました。

やや台風の影響のある風の吹き始めた神戸商科キャンパスに県大バスが10時前に到着したところ、藤江社会情報科学部長が直々にお出迎えくださり、情報科学研究棟K201 講義室にご案内くださいました。

最初は、川嶋宏彰教授が、大学、学部の紹介から先生のご専門の機械学習のお話や現在取り組まれている研究のお話まで分かりやすくお話しくださいました。最近、特に関心が高まるデータサイエンスですが、兵庫県立大学は神戸商大時代の昭和38年から管理科学科として取り組んできた伝統ある学問分野であるそうです。また、社会情報科学部では、情報科学の知識・技能に加えて社会的課題の背景知識もしっかりと学ぶことで、情報を適切に扱える人材を育成しているということを教えていただきました。

続いて東川雄哉教授のご講義でした。東川先生は、大学院を卒業後にTVのアシスタント・ディレクターをされていたという異色のご経歴をお持ちの先生で、ご専門の研究について平易な言葉で高校生が引き込まれるように興味深くお話をしてくださいました。先生のご専門の「オペレーションズ・リサーチ」は、社会の諸問題に対して数学・数理モデルを利用してちょうどよいと感じる意思決定を行う数理的手法ということだそうです。理論的であるだけではなく、実社会への応用に耐え得る理論を構築することについて研究されています。

例えば、無限に続く一直線の暗闇のトンネルの真ん中に1人ぼっちで置かれた状況で、どちらかにある宝物を探すという条件で、どう進むのが最適な方法なのかということについて、高校で学ぶ数式を使って最適な解決方法を表すことができるというお話もありました。高校数学で学ぶ最大値や最小値等は、数理最適化の基礎として、大学での学問につながっていくことがわかりました。

生徒からも、「情報科学の道を行くうえで、高校の勉強がベースになると知り、するべきことが明確になりました。」「自分のやりたいことについてよく分かった気がします」「今のうちにやるべき勉強が明確になった」「高校数学が大学でも直接使えると知って、もっと努力しなければと思いました。」といった感想がありました。

大学院のオープンキャンパスとして大変お忙しい中、先生方には、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

台風10号と「屠龍之技(とりょうのぎ)」(R6.9.1防災の日)

最初に台風10号の被害を受けた各地の皆様にお見舞い申し上げます。

本校は8月30日(金)を登校禁止にしましたが、9月2日(月)は通常授業を実施できそうな見通しです。台風が熱帯低気圧に変わったと言っても、局地的に大雨が降るところがあるようなので、まだまだ注意は必要です。

今回の台風10号は「過去最強クラスの可能性」がありましたが、本州中国地方から近畿を通るという事態は、起こりませんでした。

情報内容は違いますが、8月8日の日向灘を震源とする地震についても、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されて緊張が高まりましたが、8月15日17時をもって、政府としての「特別な注意の呼びかけ」を終了しています。

今回の台風や地震の被害が結果的に少なかった地方の人の中には、これらの警戒情報について、不安をあおるだけの情報だったと感じてしまっている人もいるようです。

しかし、南海トラフ沿いでは、いつ大規模地震が発生してもおかしくなく、日頃からの地震への備えを行う必要があることは変わりませんし、台風10号の吹き戻しも含め、新しい台風情報について今後も注意が必要なことは変わりません。

さて、ここで「屠龍之技(とりょうのぎ)」ということわざを紹介します。

「屠龍之技」は龍を倒すための技術のことをいいます。長い間訓練して龍を殺す技を習得しても、伝説上の動物として誰も見たことのない龍を倒す技は何の役にも立たなかったという説話から、身につけても実際に役に立たない技のたとえとしてつかわれるそうです(『荘子』列禦寇)。

私はこのことばを最近知ったのですが、実は、警察や消防の世界では比較的よく知られている言葉であるそうです。というのは、社会の安全を裏方として支えている警察や消防などの方々は、龍は「いなかった」のではなく、「屠龍之技を磨く者がいたからこそ、龍が恐れて出て来られなかった」と捉えて日々訓練を続けているからです。そしてこのときの龍は、自然災害や犯罪など社会の安全を乱すものを暗示しています。

私たちは、平和や安全を日常の当たり前の風景と思いがちですが、実は、そのような「屠龍之技」を磨いている方々によって支えられているということについて想像力を働かせてみるのも大切だと思います。

例えば、台風の予報についていえば、ノロノロ台風であった10号が過去最強クラスの被害をもたらす可能性があるという警戒情報を出しておくのは、人々に準備期間をつくる上で大変重要なことです。多くの人々の動きを予想しつつ、その時々に最適な情報を出すのは非常に神経を使うことでしょう。そしてその情報に基づいて、河川、港湾、道路、森林、電気、ガス、水道、交通、流通、通信、農水産、経済等、様々な各地のインフラを支えている方々が、最悪の事態の可能性を念頭に置いて備えているのです。

これは巨大地震注意情報においても然りです。

今回の自然災害についても、「何も起こらなかったから、何もしなくてもよかった」のではなく、「すべきことをしておいた結果、非常事態に対する無用の混乱を招かなかった」と言う方が適切なのではないでしょうか。

長文になってしまいました。

9月1日は、「防災の日」で、8月30日から9月5日までは「防災週間」と国によって定められています。日本は、台風、豪雨、豪雪等による災害が発生しやすく、気候変動の影響によって災害の更なる激甚化・頻発化が懸念されています。引き続き、災害への備えを十分に行い、災害の未然防止と被害の軽減に努めましょう。

高度産業科学技術研究所訪問について(R6.8.22)

高校2年生の試行ラボ訪問では、8月22日に、高度産業科学技術研究所のお世話になって、SPring-8/SACLAの見学と、NewSUBARUを訪問しました。

附属高等学校2年生と1年生の生徒9人と引率教員2名が、最初に理化学研究所の大型放射光施設のSPring-8とSACLAを訪ね、理研職員の方による詳しい説明を聞くことができました。

SPring-8の内部で各ビームラインにある研究設備を詳しく解説して貰いました。小惑星リュウグウの微粒子を分析することで、リュウグウの成り立ちや、残念ながら生物の起源となりうる有機物は

見つからなかったこと、などを確定したビームラインも含まれています。

定期点検中であったこともありますが、SACLAでは普段は見ることができない線形加速器を直接見る機会を頂きました。大型施設の心臓部を生で見れるということは、研究者でもそれほどは経験できないことです。

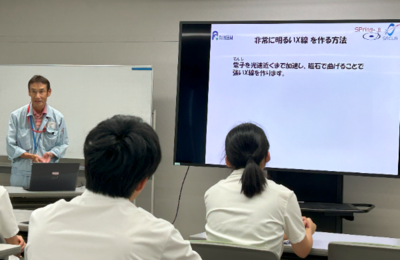

さらに、高度産業科学技術研究所へ移動して、原田所長から直接NewSUBARUでの研究を解説して頂きました。これまでの研究のご経歴や、今進めていらっしゃる研究を直に聞くことは、「どこが面白いことなのか」、「どこがすごいのか」を、本校の生徒が、本物の研究者から教えてもらえる機会となりました。

NewSUBARUは兵庫県立大が運営している放射光施設です。

そして、NewSUBARUが誇る世界に一つしかない磁場勾配を自在に変えながら特殊な放射光を生み出せるアンジュレータの特徴を、その研究開発に直接携わっておられる県立大の田中義人教授から教わりました。

「NewSUBARUにしかない」、という研究施設で、最先端の研究を行っている先生方から指導を受けるということは、高校生にとって特別な経験になっていると思います。

本当に有難うございました。

IMG_1 理研職員の方による放射光の解説

IMG_2 普段は決して見ることのできないSACLAの線形加速器

IMG_3 高度産業科学技術研究所 原田所長によるNewSUBARUでの研究の解説

IMG_4 NewSUBARUが誇る世界に一つしかない磁場勾配可変型アンジュレータ

理学部訪問について(R6.8.9)

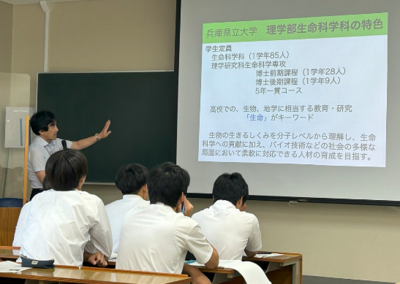

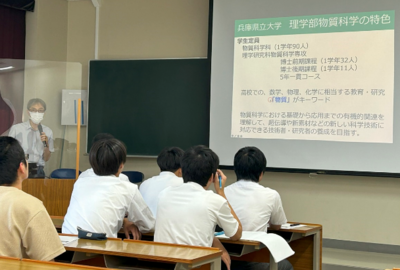

高校2年生の試行ラボ訪問の一環として、8月9日に、理学部の見学ツアーを行いました。附属高等学校1,2年生の生徒14人が、播磨理学キャンパスを訪問して、キャンパス内の研究室や図書室、情報処理室を見学しました。そして、入試情報など理学部の紹介説明を受けたあと、理学部長・理学研究科長の吉久先生から生命科学科について、また理学副学部長の篭島先生から物質科学科について、詳しいご紹介を頂きました。

さらに、高温超伝導などの低温実験の実演や、遺伝操作した渦虫の観察など、先端の研究に触れることができる体験をさせて頂きました。

超伝導磁気浮上効果などは、実際に目で見て感じることが科学への興味をもつためにとても大切なことです。宮坂先生の研究室では、4年生や大学院生の方が、高校生たちへの質問を交えながら、様々な実験の実演を行ってくださいました。

プラナリアの名前でも知られている渦虫の研究では国内の第一人者とも言える梅園先生から直接にご指導も頂きました。科学的に考えることを教わり、実験して得た結果をどのように考えて理解していくのか、その点を大切にする心を教わったように思います。

本当に有難うございました。

IMG_1 理学研究科長の吉久先生による、生命科学科の紹介

IMG_2 篭島先生による、物質科学科の紹介

IMG_3高温超伝導などの低温実験の実演(宮坂研究室)

IMG_4遺伝操作した渦虫(プラナリア)の観察(梅園研究室)

第1回オープン・ハイスクールを行いました。(R6.8.24)

8月24日(土)、およそ220名の中学生とそれ以上の保護者を合わせておよそ合計500名の方がご参加くださり、学校の説明や模擬授業、寮の見学等で本校のことを知っていただきました。

本校の一押しポイントは「生徒」!

本校生は、生徒会や放送・映像文化部、寮生を中心に、司会や学校紹介、制服紹介、部活動紹介、寮案内、そして模擬授業の間の質問対応など、とても活躍してくれました。今年は、放送・映像文化部が作成した学校紹介と生徒会の作成した部活動紹介の2本の新作動画を公開しました。

次回の第2回オープン・ハイスクールは11月9日、普段の授業を見ていただくということで、授業見学や部活動見学、そしてDXルームのお披露目を行う予定です。

なお、以下の写真は順に総長挨拶、学校説明(制服紹介)、イングリッシュ・スピーチコンテスト代表スピーチ、模擬授業(附属の数学、古典への誘い、刀狩と現在へのつながり、社会科って本当は暗記科目ではないんですよ)です。

頑張っている本校の皆さんへのメッセージ(R6.8.15)

夏休み中の活動、進めているものと思います。

この時期の頑張りが、後で結果として表れてきます。そこで、とても暑い日が続いていますが、皆さんの未来に向けて、是非努力してみましょう。

先週まで、オリンピックでの日本選手の活躍がとても爽やかに連日届いていました。

沢山の言葉が選手たちから聞くことができました。その中で、女子マラソンの鈴木選手の言葉に、皆さんへのヒントになることがあるように思いました。

『初めてケニア選手、エチオピア選手たちのペースの変動を身をもって体感できました。・・・「自分の行けるところまで行こう」と決めて必死についていきました。』

これは、トップクラスの選手に混じったところで戦ってみないと、どのようなことが起こるのか「知ることもできない」ということを意味している、というように考えることができます。

本校は、大学附属学校でもあり、大学という場所で起こるいろいろな機会を疑似体験することができると思います。

そうではありますが、総長の経験からは、次のことが間違いなくあると思います。

それは、「優秀な大学というものは、大学自体やその先生たちが作っているのではなく、そこに集ってくる若い優秀な学生さんたちが作り上げているもの、なのです。」ということです。

優れた学生がいるからこその、優れた大学ということです。

自分と同世代にどのくらいの能力がある人たちがいるのかは、実際にそれを体感しないと分からないことが沢山あります。同じ教室で、同じ問題に取り組んで、同じ講義を一緒になって聞いてみて、初めて、「あぁー、そんな風に考えるものなんだ!」と気付くことがあります。こうしたことは、知ってみないと分からないというものなのです。

あの友人なら見つけ出すことが簡単にできた「気づき」が、では一体、どうやったら自分でも気付くことができるのだろうか、ということを考えてみる機会は、その瞬間に、同じ場所にいないと、体感すらできないものないのです。

そこで、皆さん附属の生徒さんたちには、敢えて強く、

「より高い水準の大学や大学院を目指してみよう!」

ということを伝えたいと考えています。

そのようにしたいと考える理由は、それができる人たちが集まっていることを、この学校に来てみたことで、総長の方も気づいたからなのです。

丁度、甲子園の全国高等学校野球選手権大会が続いているところです。

今年は、伝統校の中でも苦戦しているところが多くみられるように感じています。

順当に勝ち進んで、ということが必ずしも成り立たないその裏には、初出場や初勝利を目指す学校の生徒さんたちに、

「勝つためにはどうやったらいいのだろう」

ということを真剣に考える人たちがいる、ということを示しているのだと思います。

皆さんの目指す「勝利」や「成功」を、それぞれに目指してみましょう。

やってみたことは、後になって必ず意味や価値が分かってくるものなのです。

その経験を無駄にしない方法を考えながら、苦労している仲間たちを思い浮かべて、それを自らを奮い立たせる糧にしましょう。

夏休み後半から、新学期が始まるこの時期を、有意義に過ごしてみてください。

草部

兵庫県立大学 政策科学研究所を訪問しました(R6.7.29)

次年度実施予定のラボ訪問の試行として、兵庫県立大学神戸商科キャンパスの政策科学研究所を本校生徒の15名が訪問しました。

田中所長から政策科学研究所の概要についてお話を伺った後、特別に大澤先生による「経済発展と公害問題」というテーマのミニ講義を受講させていただきました。明治以降の鉱害と地域社会の対応の経緯について、資料と調査結果をもとに詳らかにしていく過程をお伺いすることで、社会問題と経済とを俯瞰して捉える政策科学研究所の視点の一端を垣間見ることができました。

その後は、大澤先生の研究室と研究所の図書館を見学させていただきました。研究室や図書館の本の多さ、特に専門書や資料の豊富さを目の当たりにして、生徒たちは興味深そうに話を聞いており、終了後には、政策科学研究所について知ることができて進路選択に非常に役立ったという感想を述べていました。

研究所の先生方、貴重なお時間を割いて生徒たちに貴重な経験をさせてくださり、ありがとうございました。