自然科学部

自然科学部 天文班

10月17日(金)~18日(土)に校内観測会を実施しました。

参加者は高校生10名と附属中学生が参加しました。

8月に予定していた観望会が悪天候のため残念ながら中止になりましたが、

今回は実施することができました。

【自然科学部生物班】SDGs甲子園 2日目

8/22金、SDGs甲子園2日目は、本選の発表会です。予選3位だったので、発表順は最後から3番目です。

優勝を目指して頑張りましたが、結果は予選と同じ3位でした。優勝チームは過去5年以上の活動の成果を発表しており、私たちRableの2年間の活動では勝つことはできませんでした。

【自然科学部生物班】SDGs甲子園 1日目

2025/8/21木、8/22金に、愛媛県松山市の松山市青少年センターで開催された、「SDGs甲子園2025本選」に生物班Rableグループの5名(科学探究基礎の課題研究海ゴミ班を含む)が出場しました。

もともとは愛媛県内の発表会だったようですが、今年度は愛媛県外から10チームのエントリーがあったようです。提出した動画によって審査された7月下旬の予選を全25チーム中3位で通過し、本選に進出しました。

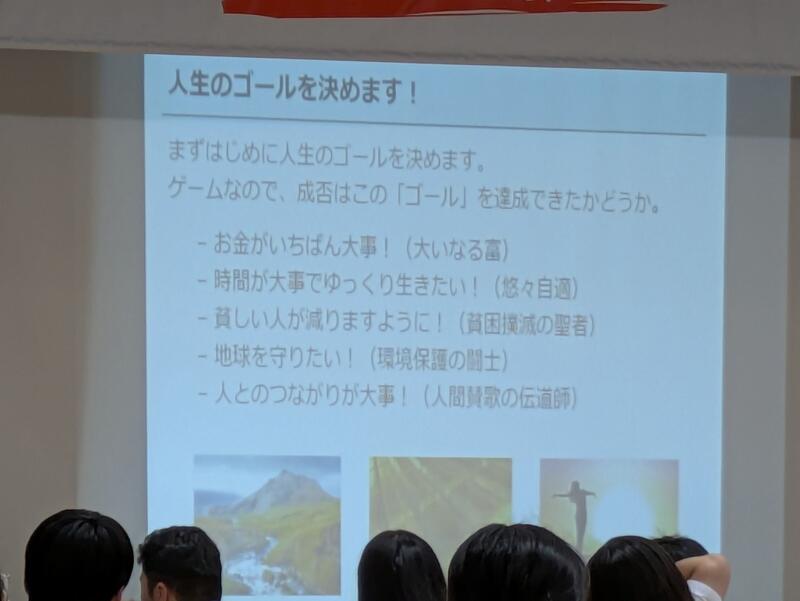

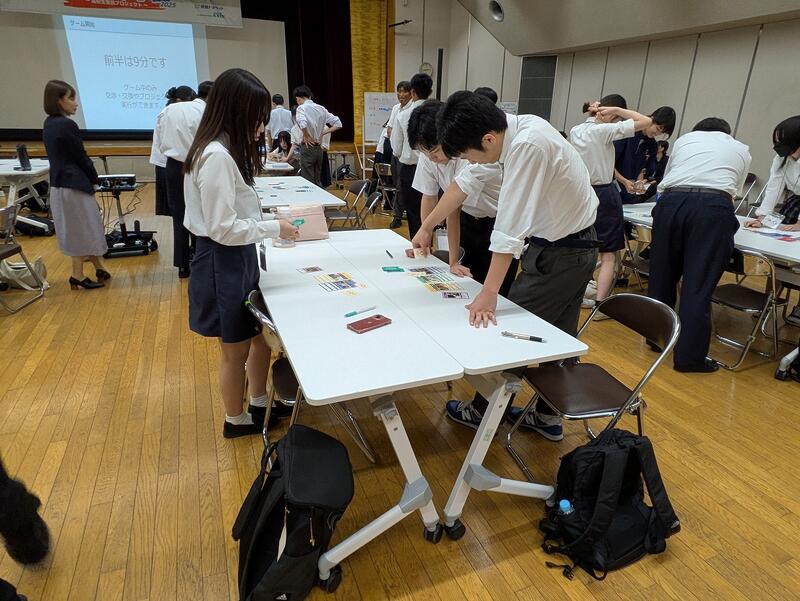

8/21木は朝から開催されていたのですが、私たちは松山市に昼前に到着したので、12時過ぎの交流会から参加しました。

【自然科学部生物班】青少年のための科学の祭典

2025/8/9土と8/10日の2日間、兵庫県立大学姫路工学キャンパスで開催された、「青少年のための科学の祭典」に出展しました。8/9土は3名、8/10日も3名の生物班の1年生が参加しました。8/9土はそれほどでもなかったですが、8/10日は多くの入場者があり、生物標本を見てもらって説明したり、オジギソウに触ってもらったり実験を見せたりしました。

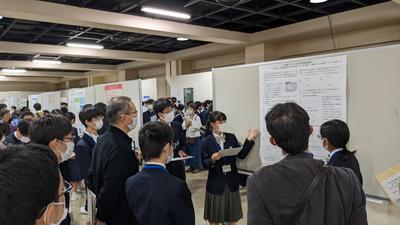

【自然科学部生物班】日経STEAM2025シンポジウム

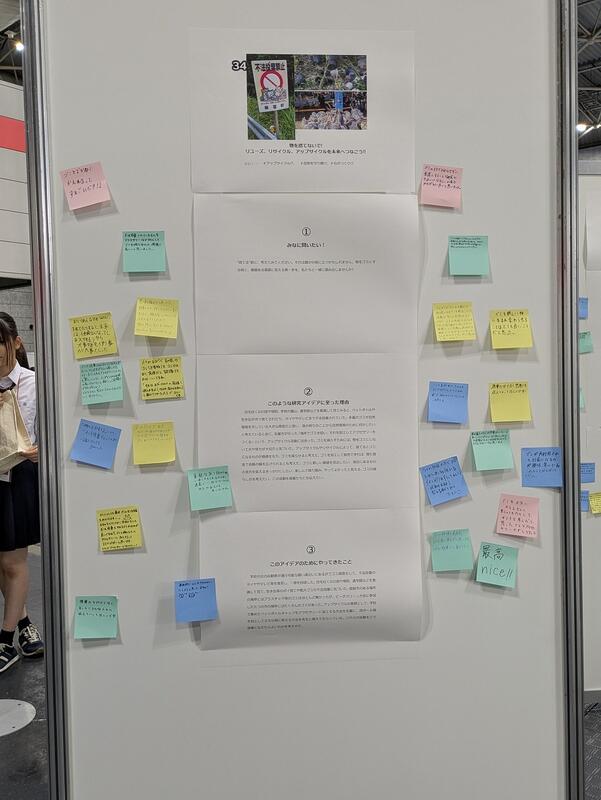

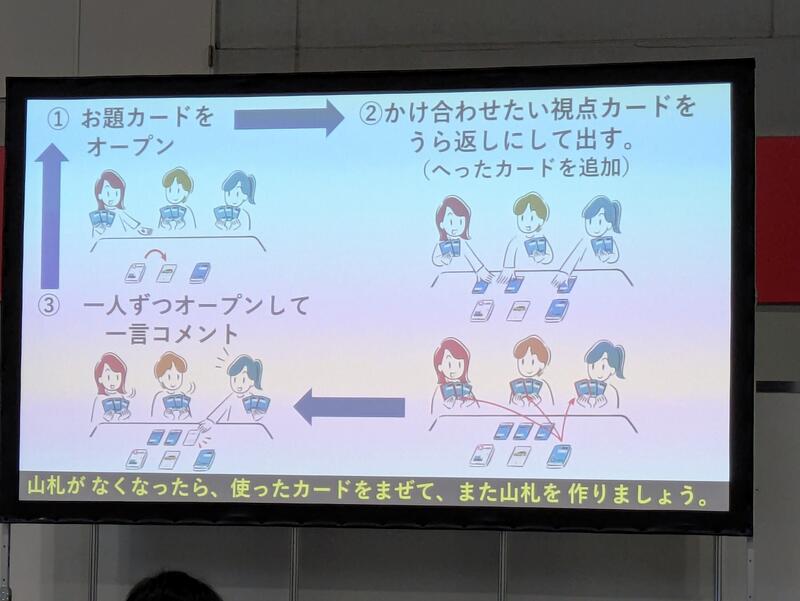

2025/8/8金、インテックス大阪で開催された「日経STEAM2025シンポジウム」の「探究ポスターアイデアの泉」の部の発表に、生物班のRableグループ(2年科学探究基礎の課題研究海ゴミ班)の6名が参加しました。

「探究ポスターアイデアの泉」の他に、大学、企業、高校などの様々の体験コーナーや発表があり、楽しみながら勉強できました。

【自然科学部生物班】科学の屋台村

7/19土と7/20日の2日間、姫路科学館で行われた科学の屋台村に出 展しました。

昆虫標本の展示・説明と、捕りオジギソウの実験の演示・説明をしました。

昆虫標本に興味を持った小学生に、「附属中に来たら、虫さんいっぱいいるよ。寮に入ったら、夜も捕り放題だよ。毎晩、カブト虫やクワガタ虫を捕まえられるよ。」と附属中の宣伝をしました。

【自然科学部生物班】沢のゴミ拾い

5/23と7/18に、Rableグループが沢のゴミ拾いを行いました。不法投棄のゴミがたくさん有り、拾いきれませんでした。

【自然科学部生物班】福泊海岸海浜植物調査

6/1日に姫路市的形町の福泊海岸で行われた、兵庫県生物学会&兵庫県高等学校教育研究会生物部会主催の海浜植物調査に参加しました。本校のRableらぶるグループの4名が参加しました。本校以外には、龍野相、相生、賢明女学院、姫路西の生徒20名と、この5校以外の学校も含めて教員11名の参加がありました。

福泊海岸は,1989年に砂を搬入して造成されのた人工の砂浜で,2002年には海浜植物の生育が確認されました。2005年に,植生の保護と遷移の経過を記録することを目的として植生調査が実施され、それ以降毎年,調査を継続しています。

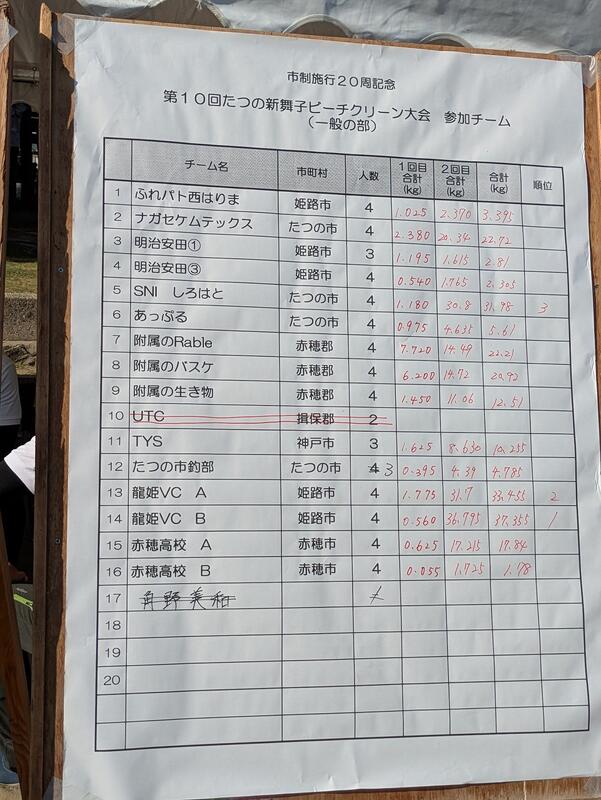

【自然科学部生物班】たつの市新舞子ビーチクリーン大会

2025年7月12日(土) たつの市の新舞子海岸で行われたビーチクリーン大会に、4チーム12名が参加しました。生物班の有志と2年課題研究の有志とバスケ部の有志のメンバーです。近隣の高校では赤穂のチームも参加していました。

前半の部では、本校2チームが一般の部の1位と2位を占めたのですが、後半の部で逆転されて3位までの入賞に届かず、賞品ゲットはなりませんでしたが、参加賞の梅ジュースをもらいました。

来年度参加する人は、ゴミ袋をたくさんもらって、どん欲に集めることをお勧めします。各自がバケツで集めてからゴミ袋に移してもよいでしょう。トング(ゴミはさみ)はそれほどは使わないので無くてもよいです。前半の部は西の方に流木が多かったので、それを集めると重量を稼げます。後半の部は波打ち際までの広い範囲が会場になるので、手分けして早く砂浜全域を見渡して、早く大物をゲットするのが良いでしょう。勝ったと思っても手を抜かない姿勢が大事です。

賞品をもらい損ねて残念な顧問の石原がお伝えしました。

砂の中からゴミを集める 流木をあつめる

前半の部 終了 計量 後半の部 ゴミ

閉会式

一般の部 結果 得点表

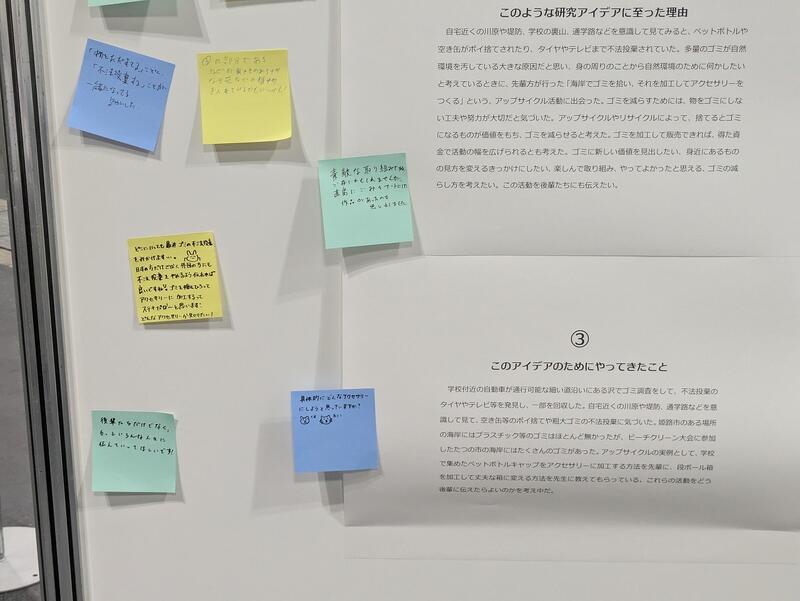

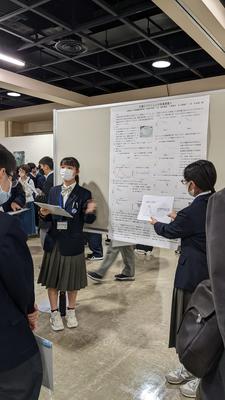

【自然科学部生物班】西播磨ビジョンフォーラム

3/1(土)西播磨ビジョンフォーラムが西播磨総合庁舎で行われました。内容は、西播磨地域の地域づくり活動応援事業の参加高校と参加団体の、報告(ポスターセッション)とグループワーク( 意見交換~発表)です。自然科学部生物班から、第5回定期考査中でもあって1・2年生の都合がつかず、前日の2/28(金)に卒業式を終えた3年生が2名参加しました。

以下が発表に使ったポスターです。

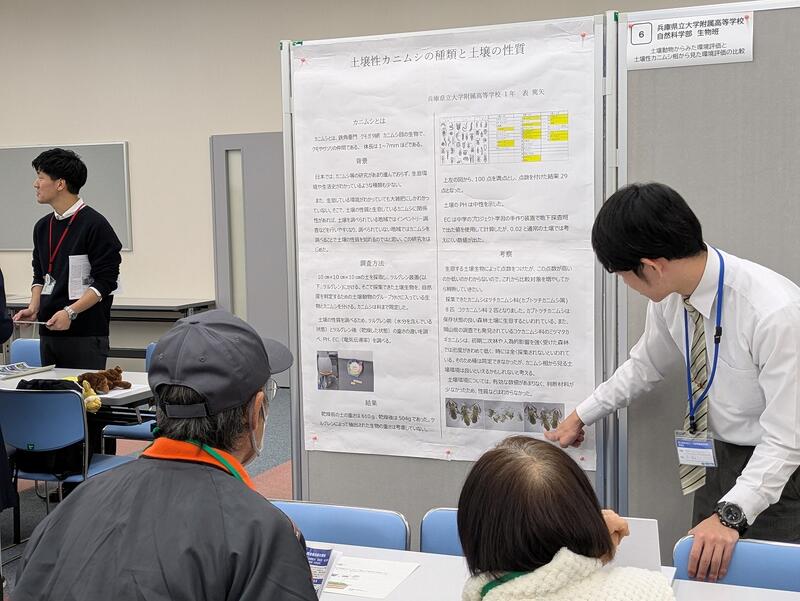

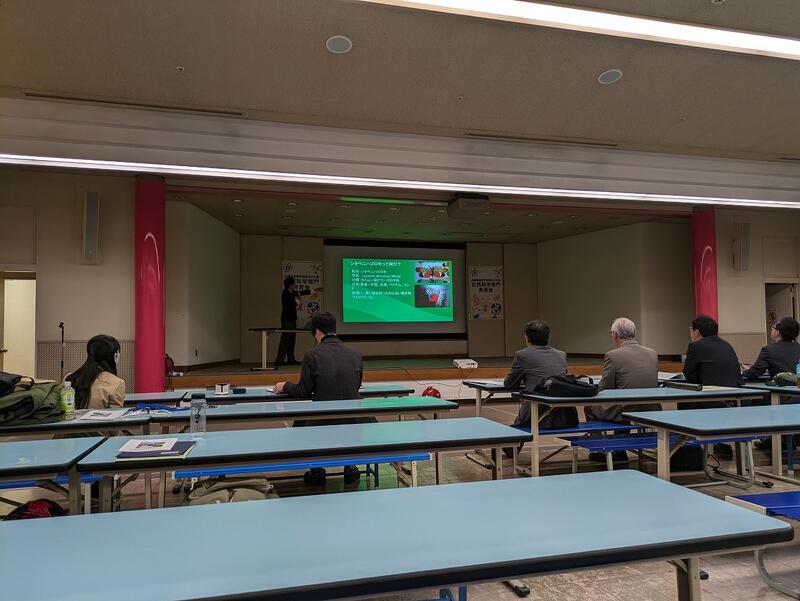

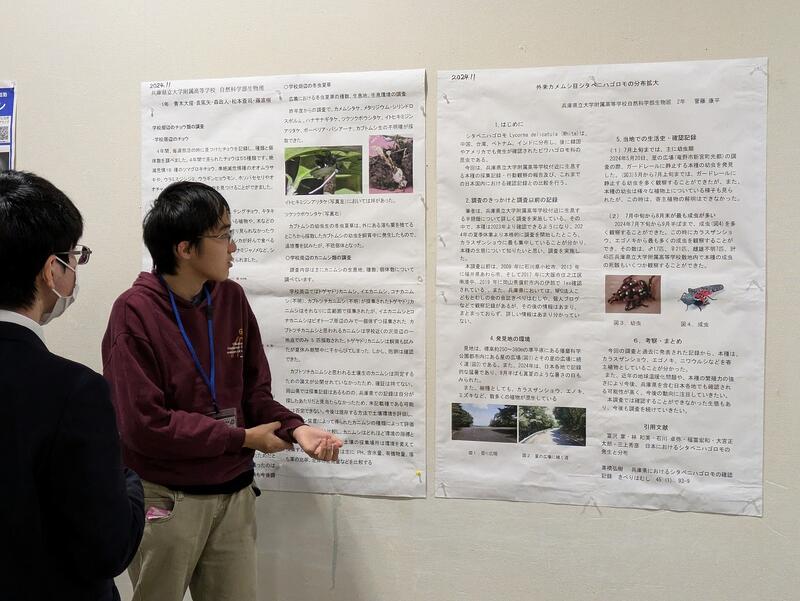

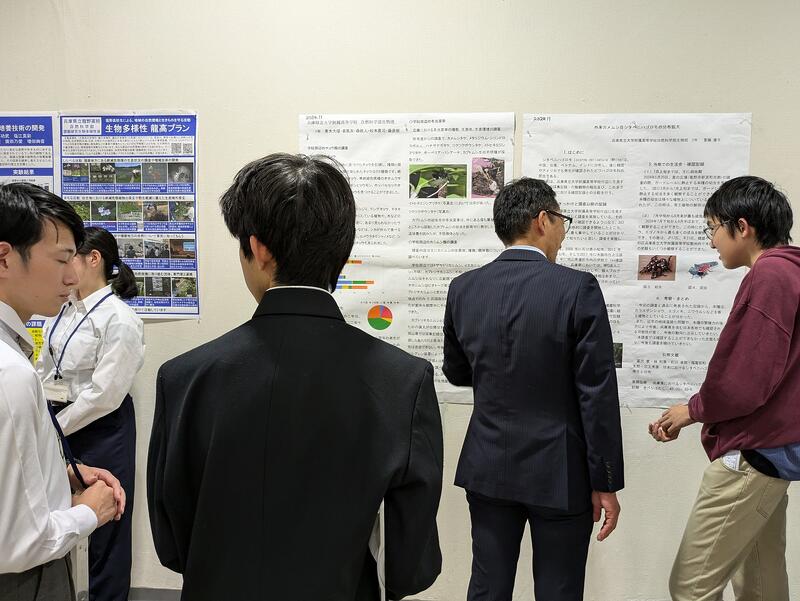

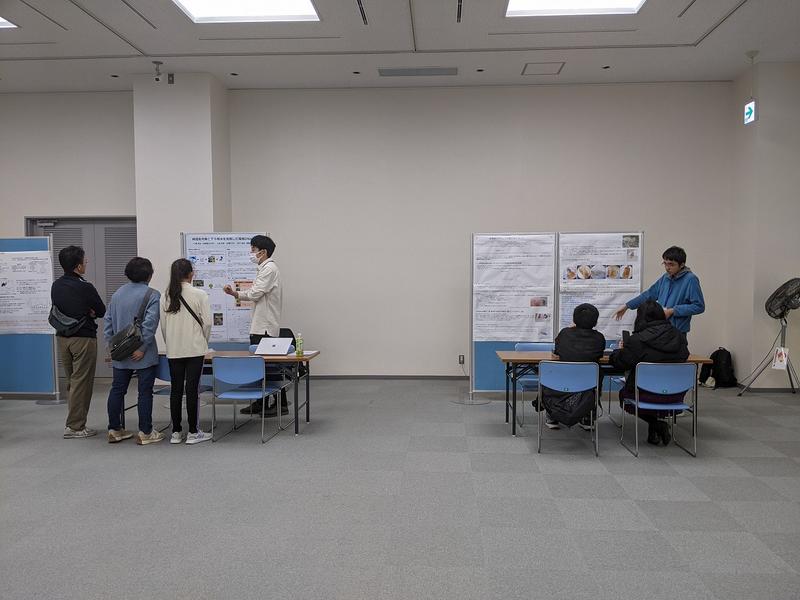

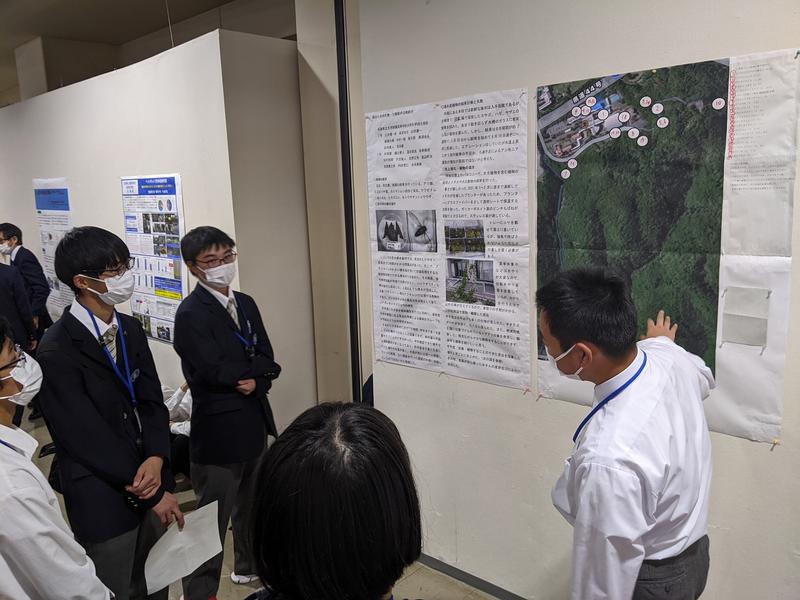

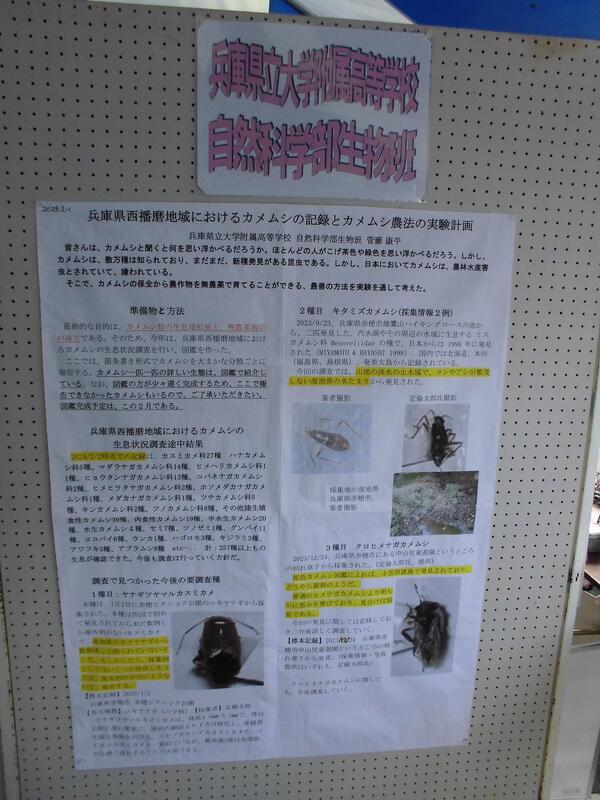

【自然科学部生物班】第2回はりまユース研究発表交流会

2024年12月22日(日)に姫路科学館で行われた「はりまユース研究発表交流会」に生物班の生徒が計5名参加しました。

発表者は、1年の青木くんと表くんと2年の菅藤くんです。補助が1年の森くんと松本くんです。

本校以外の発表者は、龍野高校、明石北高校、飾磨工業高校多部制、千種高校、県立森林大学校、京都大学大学院の方々でした。

以下に、発表に使ったポスターのデータを載せておきます。

菅藤君のポスターには一部誤った記載があったため、9月11日に削除しました。

誤った記載で、同定に協力してくださった佐々木大介様にご迷惑をかけたことをお詫びします。

【自然科学部生物班】第17回たつの市民まつり

2024年11月3日(日)、第17回たつの市民まつりの「環境ポスター展」に生物班の

龍野高校などの他の高校もポスターを出展していました。

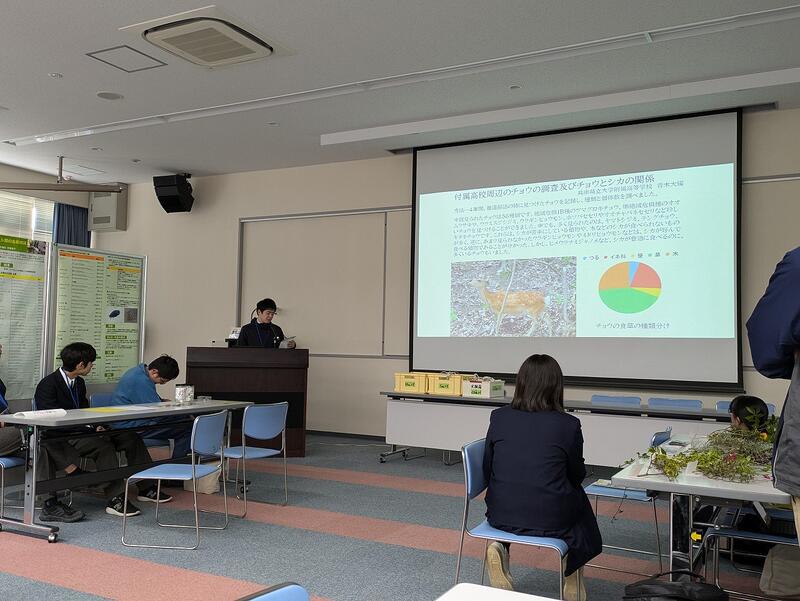

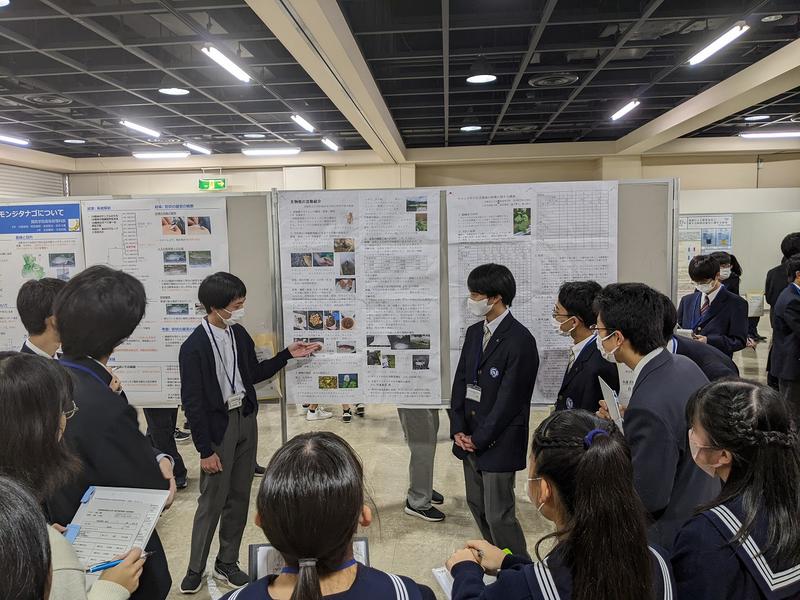

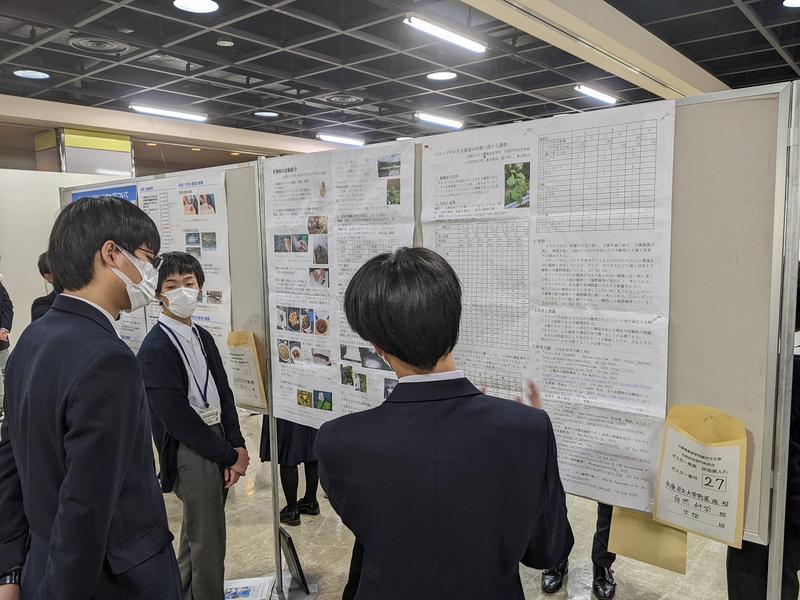

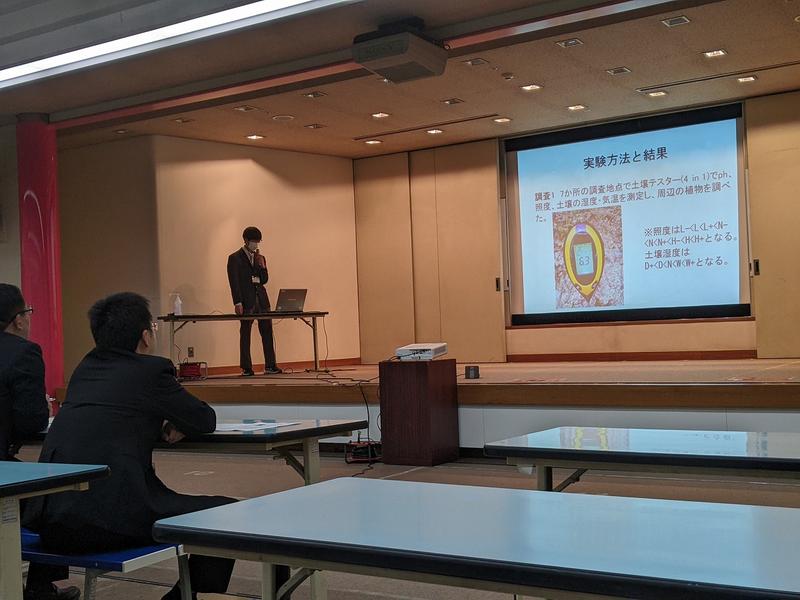

【自然科学部生物班】兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会

生物班がバンドー神戸青少年科学館で行われた兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会に参加しました。

2024年11月8日(金)口頭発表予選 2年の菅藤くんが出場しました。

2024年11月10日(日)ポスター発表 1年の青木くんと表くんと2年の菅藤くんが参加しました。

県総文2024生物班ポスター菅藤 2024.09.25変更.pdf

県総文2024生物班ポスター青木2024.11.10改変.pdf

【自然科学部生物班】西播磨フロンティア祭2024

2024年10月26日(土) 自然科学部生物班のブルーカーボングルーブは、播磨科学公園都市の芝生広場で開催された西播磨フロンティア祭2024に参加しました。ビーチクリーン(海岸でゴミ拾いを行う)で集めたプラスチックで作成したアクセサリーを販売したり、ポスターを展示したりしました。

【自然科学部生物班】共生のひろばに4グループが参加します

2024年2月11日(日) 人と自然の博物館で共生のひろばが開催されます。

兵庫県立大学附属高等学校からは4グループが参加します。

現地であるポスター発表に参加するのは1名ですが、Web発表には4グループすべてが参加します。

各発表のファイルを以下に示します。ぜひ、ご覧ください。

「光都周辺の野生動物観察」と「外来種と野食」は、2年CSコースの理数探究で取り組んだ研究で、グループのメンバーには生物班以外の生徒が含まれています。

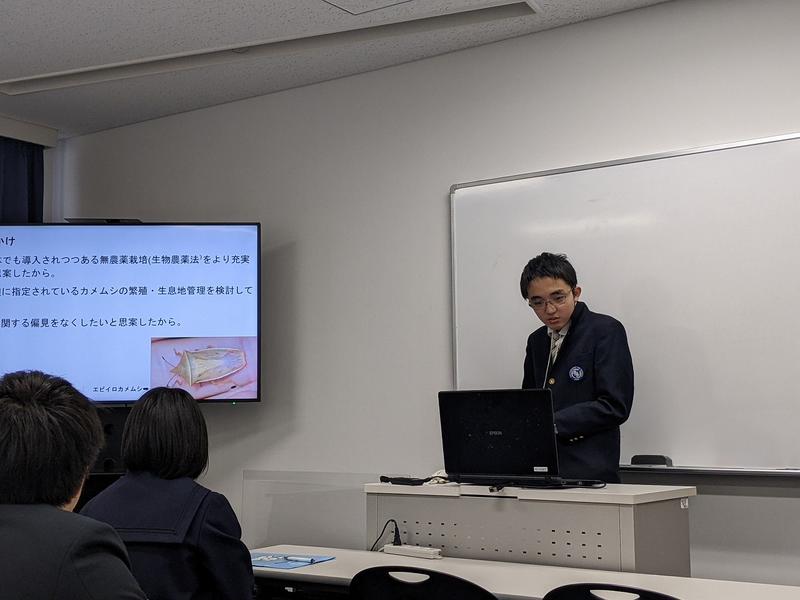

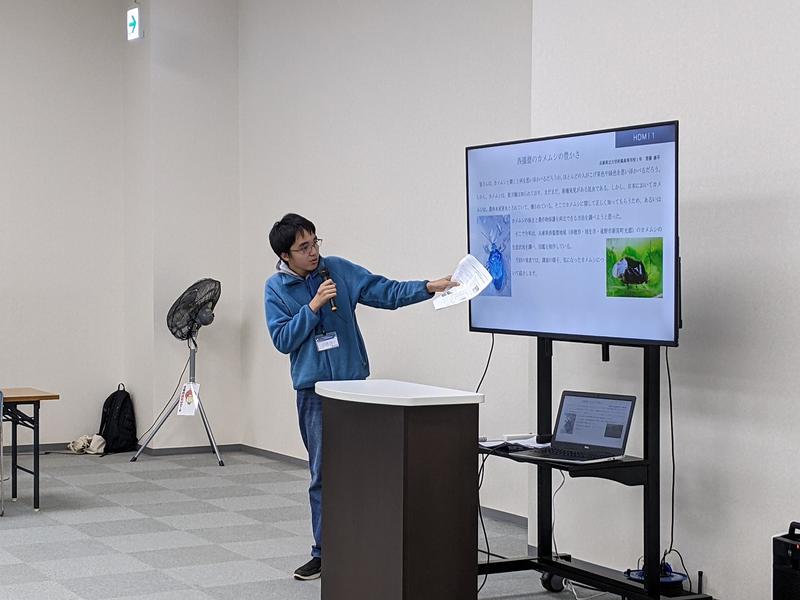

【自然科学部生物班】サイエンスフェアin兵庫

2024年1月21日(日) 第16回サイエンスフェア in兵庫「科学技術が創る希望の未来」が甲南大学ポートアイランドキャンパス・神戸大学統合研究拠点・兵庫県立大学神戸情報科学キャンパスで開催されました。生物班からは1年の菅藤くんが兵庫県立大学神戸情報科学キャンパスで「自然に優しいカメムシ農法」のタイトルで発表しました。

発表要旨は右の通りです。 菅藤康平 要旨 提出用.pdf。

【自然科学部生物班】はりまユース研究発表交流会

2023/11/23木、姫路市科学館で行われた、はりまユース研究発表交流会に1年の菅藤くんと2年の冨谷くんが参加しました。

山崎高校、姫路飾西高校、本校(2チーム分)、京都大学大学院生、兵庫県立大学大学院生の、計6チームだけで、少し寂しい発表会でしたが、午後からは一般の方(姫路市科学館の入館者)もポスター発表を聞きに来られてすこしにぎやかになりました。

冨谷くん発表のポスターは11/12に兵庫県高等学校総合文化祭で発表したものと同じです。

菅藤くん発表のものは、次の通りです。ポスター菅藤発表2023.11.17.pdf、

【自然科学部生物班】兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会

2023/11/10金と11/12日の2日間、神戸のポートアイランドの青少年科学館で行われた、兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会に参加しました。

11/10金は、口頭発表の予選でした。本校からは2年の市原康士郎くんが出場しました。5校中1校が予選通過して11/11土の本選に進めたのですが、残念ながら本選には進めませんでした。

11/12日は、ポスター発表でした。37校53チームの参加があり、本校からは2年の冨谷、市原、千古、米本の4名が参加しました。作成した2枚のポスターは以下の通りです。

ポスター市原発表2023.10.9.15.30.pdf ポスター冨谷発表2023.11.11.12.15.pdf

【自然科学部天文班】明石市立天文科学館にてプラネタリウム解説コンテンツ作成

県教育委員会と県内のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校が実施主体となる「兵庫『咲いテク』プログラム」のひとつ、「プラネタリウム解説コンテンツをつくり、星空の感動をつたえよう」という講座に参加しました。

8月21日(月)明石市立天文科学館

他校の生徒たちとグループをつくり、話したいテーマについて意見を出し合い、原稿をまとめました。

真っ暗なプラネタリウムドームでは原稿が見えず、とても緊張し、大勢の前で話をする難しさを体験しました。

休館日のため、参加者が聞き手となって励ましあい、お互いの解説を聞きました。

8月27日(日)は、明石市立天文科学館の一般来館者を前に解説します。

12時から13時の間で投影を行いますので、興味ある方は是非科学館へお越しください。

明石市立天文科学館のHP(高校生参加企画について):https://www.am12.jp/topics/high-school_pla_2023/

【自然科学部生物班・物理班】科学の屋台村

2023/7/22~7/23 姫路市科学館で開催された科学の屋台村に、自然科学部の生物班「西播磨の生きものとオジギソウ 」と物理班「回るハートのオブジェ」が出展しました。

【自然科学部生物班】日経STEAMシンポジウム

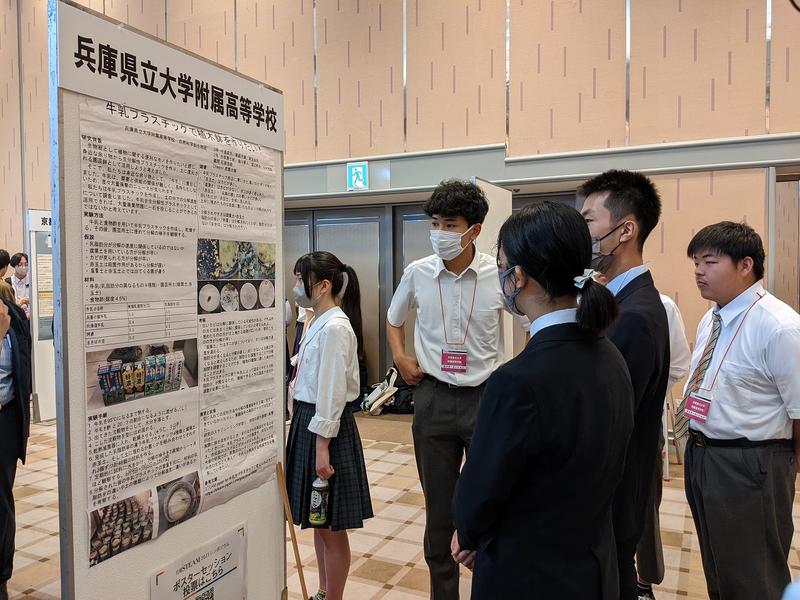

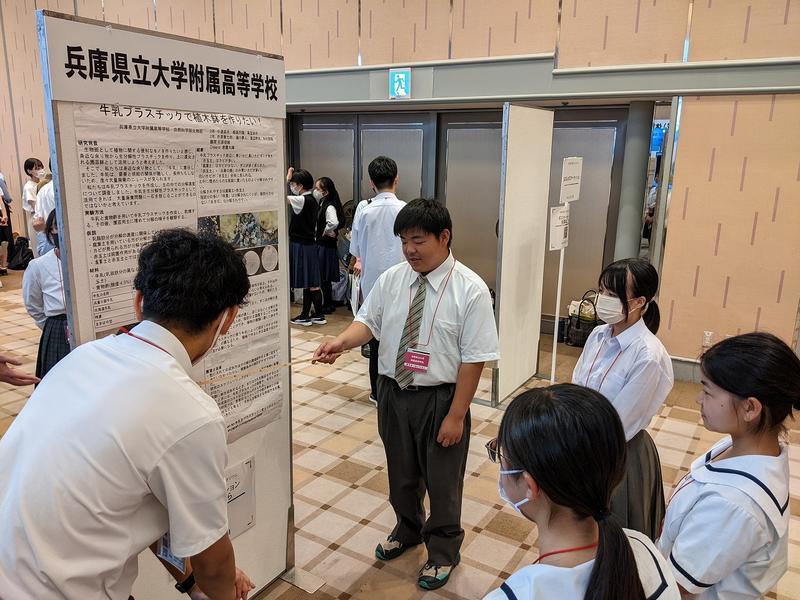

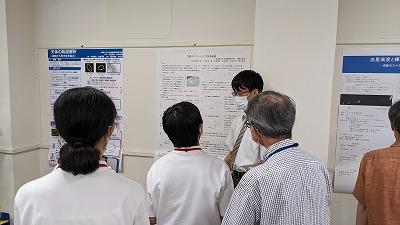

2023年7月19日の水曜日、自然科学部生物班の6名は、大阪国際高理由センターで開催された「日経STEAMシンポジウム2023」に参加しました。その中の「高校生SDGsポスターセッション」に出場したのです。

大掃除とワックスがけを公認欠席して、11:15に県大バスで出発し、13時頃に会場に到着しました。ポスター発表の他には、学生サミットのプレゼンテーション、女性研究者座談会、デジタルアート展示会、STEAMゼミ(兵庫県立大学チームが出場)、18大学のブース相談会、特設体験コーナー(ロボットプログラミング、デジタルイラストレーター、2D/3Dレーシングゲーム、 DTM(音楽クリエイター)、JICA 展示コーナー、8大学の体験コーナーなどがありました。

ポスター発表は14時~16時に開かれ、自分たちのポスターを見に来たお客さんに説明しました。

私たちのポスターは、牛乳プラスチックを作製し、その生分解性(分解スピード)を調べる実験をして、考察したものでしたが、残念ながら15チームが参加した中で、上位3チームの入賞には届きませんでした。右下の写真は研究を指導してくださった大阪公立大学大学院の学生さんと一緒です。

帰りの中国自動車道が事故のため渋滞していて、15時半過ぎに会場を出たのに、高校到着は20時30分頃でした。

発表の時間は2時間だけだったのですが、疲れました。

【自然科学部天文班】第13回高校生天文活動発表会 − 天文高校生集まれ!! -

7/17(月・海の日) 第13回高校生天文活動発表会 − 天文高校生集まれ!! -が開催されました。

東は群馬県、西は福岡県といった様々な地域の学校が参加し、天文に関する活動について発表しました。

自然科学部天文班のパネル発表の内容は、太陽のスペクトルと大気の関係です。

奇抜なアイデアで観測機器を作成している中学生や、工業の技術を使って分光器を自作した高専生など、他校の生徒との交流から沢山の刺激をうけた会でした。

【自然科学部生物班】地域づくり活動実践交流会

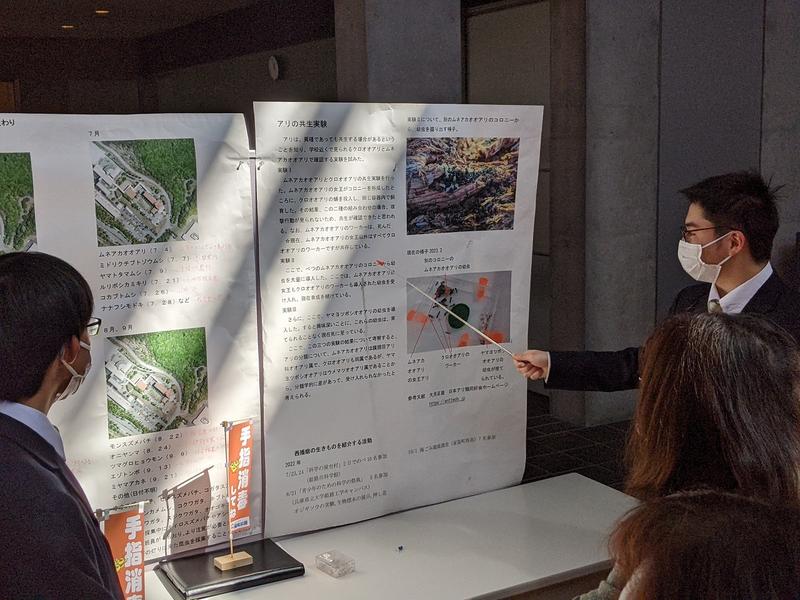

3/5日 西播磨地域ビジョンフォーラム~令和4年度地域づくり活動実践交流会~が開催されました。

西播磨地域の、様々な地域づくり活動団体と、各高校の計30団体が参加しました。

自然科学部のパネル発表の内容は、化学班のエコカイロをつくる実験の紹介と、生物班の西播磨の生きもの紹介です。

自然科学部の生物班長の土井君と生徒会長の山田君が参加しました。

【自然科学部天文班】11月8日皆既月食 観月会

天体望遠鏡を4台使い、皆既月食を観察しました。

雲がほとんどなく、観察には絶好の天気でした。

写真をとって経過観察したり、月の色からダンジョンスケールを見たり、

望遠鏡の使い方を後輩に伝えたりなど、貴重な時間でした。

【自然科学部生物班・天文班】兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門

生物班と天文班は、11月6日(日)神戸市ポートアイランドのバンドー神戸青少年科学館で開催された発表会にポスター発表で参加しました。

生物班は西はりまの生き物について、

天文班は太陽スペクトルと大気通過量について発表しました。

【自然科学部天文班】明石市立天文科学館にてプラネタリウム解説コンテンツ作成

県教育委員会と県内のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校が実施主体となる「兵庫『咲いテク』プログラム」のひとつ、「プラネタリウム解説コンテンツをつくり、星空の感動をつたえよう」という講座に参加しました。

8月22日(月)明石市立天文科学館

少人数グループに分かれて、話したいテーマについて意見を出し合い、資料を探して原稿をまとめました。

真っ暗なプラネタリウムドームでは原稿が見えず、ポインターで星を指しながら、時にアドリブを加えて解説をする難しさを体感しました。休館日のため、参加者が聞き手となって励ましあい、お互いの解説を聞きました。

8月27日(土)・28日(日)は、明石市立天文科学館の一般来館者を前に解説します。

12時から13時の間で投影を行いますので、興味ある人は是非科学館へお越しください。

明石市立天文科学館のHP(高校生参加企画について):https://www.am12.jp/topics/high-school_pla/

22日(月)観測会の様子

【自然科学部生物班】的形町福泊海岸での植物調査

5/29日 姫路市的形町の福泊において、龍野、賢明、淳心、相生、香寺などの学校と合同で、植物調査(植生調査)を行いました。県立大附属からは生徒11名が参加しました。

9:30受付 10:00開始 13:10頃終了 日射が強く大変暑かったです。

一部の元気の有り余っている生徒は、植物調査の終わった後に魚釣りをして、魚類観察をしました。

説明を聞いている県大附属生徒

1年生調査中

2年生調査中

ツルナ

ハマヒルガオ

ハマゴウとミチバタナデシコ

砂浜に適応した植物が観察できました。

【自然科学部生物班】プールの生物観察

5/26木、5/30月 プール清掃中の水泳部の協力を得て、プールの生物観察を行いました。

3年近く水を入れ替えていなかったプールにはいろいろな動物がいました。

トンボのヤゴ 種はまだ調べていないので不明

ミズカマキリ

ガムシ

【自然科学部生物班】ひょうご環境体験館リニューアル記念事業

11月20日(土)、生物班はひょうご環境体験館リニューアル記念事業で発表しました。記念事業は午前の部と午後の部の2回行われ、それぞれエコマジシャンのミヤモさんのマジックが約1時間あり、その後生物班の発表を行いました。

生物班の発表は、石原先生のオジギソウ・マジックと実験・観察、生徒によるテクノ周辺の生物の展示と解説と生物班の活動紹介です。生徒によるオオスズメバチの観察が人気で、オオスズメバチのオスをケースから出して触っているときに逃げ出してしまったことが子供たちの印象に残ったようです。

【自然科学部生物班・天文班】兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門

生物班と天文班は、11月7日(日)神戸市ポートアイランドのバンドー神戸青少年科学館で開催された発表会にポスター発表で参加しました。コロナ対策のため、同時入場人数が各グループ3名以下に制限されたため、天文班5名と生物班6名が交代で入場して、展示したポスターの研究・活動内容を発表しました。

【自然科学部生物班】播磨の自然から生物どうしの関わりと進化を学ぶ

自然科学部生物班の3名は、12月21日(土)に行われた「播磨の自然から生物どうしの関わりと進化を学ぶ」講座に参加しました。この講座は龍野高校で行われ、参加校は龍野高校 神戸高校、相生高校と本校でした。

午前中は、岡山理科大学講師の中本敦氏の講義を聴きました。オオコウモリの話が興味深かったです。

午後からは龍野高校の裏山で動物の糞を採集し、龍野高校に持ち帰った糞の中にどんな植物が入っているのかを分析しました。

動物の糞を採集した。テンが多かった。

動物の糞を細かくして、植物の種子などを探す。

平成29年6月5日より

令和3年2月25日:983898