兵庫県立北須磨高等学校

〒654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘9丁目23番地

Tel:078-792-7661 Fax:078-792-7662

E-mail:kagakubukai@hyogo-c.ed.jp

|

分類 種類 形態・特徴 |

|

|

土塊をつけた稲株を水槽に入れ、井戸水、又は水道水を1日くみおいた水に浸して、直射日光をさけ室内に置くと10~20日位には水面近くに多数のゾウリムシを発見することができる。 |

|

*ドリル液

|

標準塩類溶液(ドリル液)

|

滅菌する場合は、塩化カルシウムは |

2)培養法

培養液はゾウリムシが摂取するバクテリアを増殖させるためのものである。いろんな培養法が考案されているが、比較的簡単な方法を紹介する。

A.ワラ浸出液法(継代培養法)

ワラを用いた培養液は、増殖率は低いが長期保存に適している。継代の場合は、古い培養液を2/3ほど捨て、新しい培養液を補うだけで、餌となるバクテリアを新たに接種しなくてもよい。

|

1.大きめの三角フラスコに稲ワラを4~5cm長さにカットしながら入れる。そこに蒸留水を入れ、ビール色になるくらいまで煮沸する。(約20分間) |

|

|

2.1の液を三角フラスコに入れ、アルミ箔で口を覆ってからオートクレーブで120℃ 20分間滅菌する。 |

|

| 3.滅菌後、抽出液を滅菌済みのビンに入れ、そこに10分間煮た麦を4~5粒加える。 | |

|

4.バクテリア接種 24時間放置する。 |

|

| 5.ビンに日付を記入する。 たくさんのビンに小分けしておくと全滅を防ぐことができる。 |

|

B.レタスジュース培養法(実験用)

レタス培養液は、増殖率が高く、1週間でバクテリアを食いつくしてしまう。試験管で培養すれば、バクテリアを食いつくした上にバクテリアを繁殖させた培養液を追加してやれば、何度も多量に繁殖したゾウリムシを得ることができる。株の保存には、容器を乾熱滅菌し、水は蒸留水を使用し、酸性にかたよらないような注意が必要である。継代培養であれば、それほど神経質になる必要はない。しかし、培養条件の差で増えかたに差がでるので5個位の容器に同時に継代培養しておくのが安全である。

|

A液 |

|

|||||||||||||||

| B液 |

|

レタスジュースを作る

| レタスを水でよく洗う | ⇒ | 熱湯蒸留水に2~3秒つけ、酵素を不活性化する | ⇒ | ジューサーにかけ、ガーゼ4枚でろ過 |

次にA、B液を別々にオートクレープで滅菌、冷却後混合する(レタスジュース培養液)

| レタスジュース培養液 | ⇒ | バクテリア接種 24時間培養 | ⇒ | ゾウリムシ 接種・培養(25~27℃) |

培養容器は黒い紙で覆うなどして光を遮るほうが、ゾウリムシの繁殖は良い。

ゾウリムシの餌

アエロバクターや枯草菌といったバクテリア。自然界に普通いる。手に入れたゾウリムシの入っていた水に含まれている。研究室で純粋に培養する場合は、次の培地で培養したものを使う。

ブイヨン寒天培地(バクテリア培養培地)

|

試験管に分注し斜面培地にする。 |

C.その他の実践例

・レタスをよく洗った後ろ紙で水分を取り半日ほど室内で乾かす。100℃前後の乾燥器に数時間入れ、完全に乾燥した葉を揉んで粉末にし、保存する。この乾燥粉末1gに対して蒸留水500mlを加え、オートクレーブで15分間加圧滅菌し冷却したものを培養液とする。

・六甲のおいしい水」に豆乳を数滴落としたものを培養液とする。「六甲のおいしい水」…市販のミネラルウォーター。ゾウリムシの場合だけでなく他のプランクトン類の培養にも適している。

・瓶にワラをいっぱいに入れ、沸騰した水道水を加える → 冷却 →ゾウリムシ接種・培養。1/4錠ほどエビオス(ビール酵母から生成した薬の商品名)を入れておくと結果がよい。

・水1L に対し、ワラ(0.5~1g くらい)と乾燥レタス(0.5~1g くらい)を入れ煮たものに、麦粒(15分ほど煮沸したもの)を加える。

・ワラ浸出液を使用し餌としてドライイーストを加える。

・コンタミネーション(雑菌混入)を防ぐため培養器ごとに器具(ピペット等)を替える。

・レタスジュースにきな粉やメリケン粉を加えても育つ。

・継代培養をするためには、植え替えが必要。その間隔は培養液によって違う。ワラの煮汁の場合は2~3カ月。レタスジュースの場合は1週間など。数が減ったように見えても底の方にたまっている時があるので容器をゆすって攪拌してから移植してやるとよい。

・培養液を多く作り保存して置く場合は容器にアルミ箔で蓋をして滅菌をしておくとよい

・低温定温器等で培養温度を一定(20~25℃)にする。

・培養器を水槽の水の中に入れる。

・実験に使用しない時期なら、培養液を足さず室温で放置してもシストの形で保存できる。この場合は再度環境を整えても増殖がみられないこともあるので培養する容器の数を多くしておく方がよい。

シストとは・・・嚢子、胞子、被嚢体ともいう。原生動物または下等な後生動物が体表に堅固な膜(包嚢)を分泌して一時的に休止のような状態にあるもの。

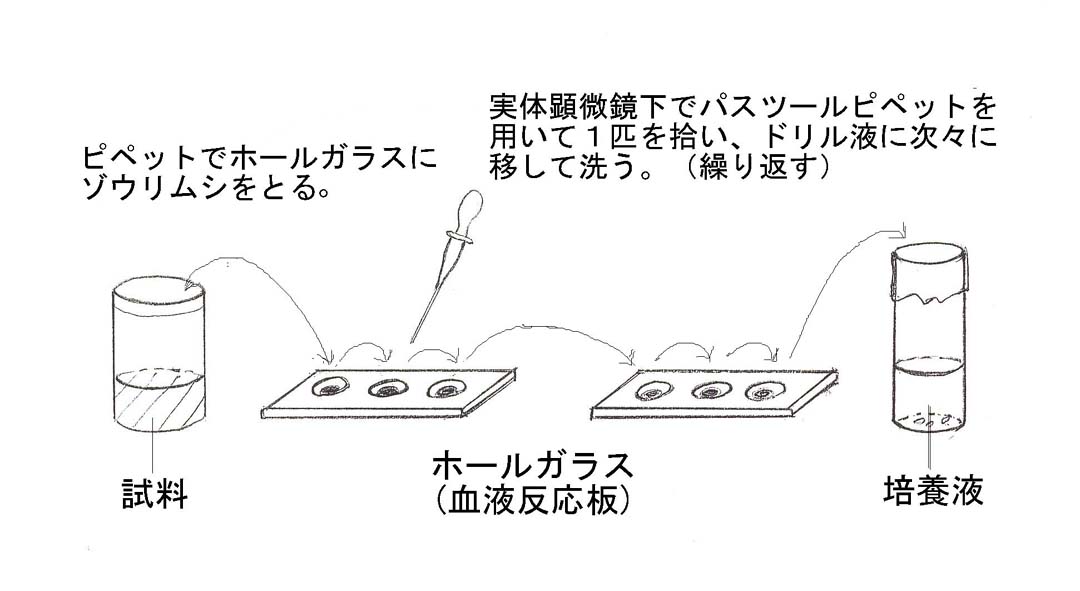

3)簡単な分離法

ゾウリムシ以外の原生動物、珪藻・緑藻などの微小藻類などから、ゾウリムシだけを分離したり、顕微鏡観察などのため高密度にしたいときには、次のような方法をとる。

1.フラスコなど、上部が細くなっている容器にゾウリムシの入った液を入れて放置しておくと、ゾウリムシは上端近くの水面に集まってくるので、これをピペットで採取する。集まりが悪いときは、ア.容器を軽くたたく、イ.容器の下部を少し暖める、ウ.1%塩化カルシウム溶液(培養液の1/30~1/20量)を加える、などが有効である

2.ゾウリムシを細い試験管に入れ、続いて管内いっぱいに水を加えておくと、負の走地性によって上に集まる。

3.走電性を利用する。マイナス極に集まる。電池を使用する。

4.遠心分離によってゾウリムシを管底に集めて分離する。

先の細い遠沈管で回転数1000~2000rpmで1分30秒。急ブレーキをかけて、手早くそこに集まったゾウリムシをパスツールピペットで採取する。

電動の遠心分離器では、遠沈管の下に綿などのクッションがないと、ガラス製遠沈管は割れることもある。