校長ブログ

【校長ブログ・13期生の「20歳のつどい」が行われました】 R7/01/14

1月12日(日)に本校・多目的室で、13期卒業生35名とその保護者、そして13期生に関わった先生方15名が参加して、20歳(はたち)のつどいが開催されました。

この会は13期卒業生の保護者の皆さんが中心になって企画され、保護者や先生方も一緒に、卒業生たちの20歳のお祝いをするものです。お祝いのメッセージカードだけでなく、写真屋さんによる一人一人の記念写真や集合写真、またその写真をすぐにプリントしてそれぞれにプレゼントされました。

近況報告のあと、歌やダンスで久しぶりに会う同級生や先生方との時間は本当にあっという間に過ぎましたが、参加した皆さんは本当にいい表情で参加していました。また明日から、それぞれの場所で頑張るエネルギーを充電できたように思います。

企画運営、進行でお世話いただいた保護者の方々や先生方、お疲れさまでした。ありがとうございました。

【校長ブログ・高島市長(芦屋市)が来校されました!】 R7/01/10

本当に寒い日が続きますが、子どもたちは元気いっぱいです。

9日、高島崚輔芦屋市長が新年の挨拶周りで本校にもお立ち寄りくださいました。今回初めての来校でしたが、子どもたちも先生方も歓迎ムードで出迎えることができ、市長もとても感激されていました。

滞在は15分でしたが、本校の課題として防災を中心とした地域連携についてのお話しをさせていただきました。また、教育についても積極的に取り組んでおられますので、改めて授業見学や子どもたちとの交流もお願いしました。

次回の来校時には子どもたちの学ぶ様子をゆっくり見ていただきたいです。

【校長ブログ・あけましておめでとうございます】 R7/01/08

新年あけまして、おめでとうございます。

2025(令和7)年が始まり、今日から3学期のスタートです。各学部の最高学年の皆さんは、卒業まで残り少ない時間を悔いのないように精一杯過ごしてほしいと思います。

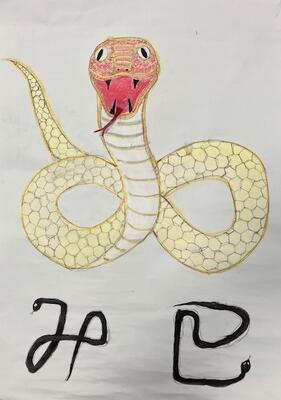

さて、いつも子どもたちには「チャレンジしてね」と言っているので、昨年から私も年始の初挑戦として、模造紙に干支を描いて始業式に披露しています。普段絵を描くことがありませんから満足いくものではありませんが、四苦八苦しながら挑戦している時間はそれなりに楽しいです。

今年は巳(み)年。よく言われるように、脱皮しながら成長する姿を学校としても見せていきたいものです。

今年も芦特の第一の目標は、子どもたちが安心して通える安全な学校づくりです。 保護者の皆さまや地域の皆さまと一緒になって、一つ一つ課題を解決していきたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【校長ブログ・1年の締めくくりはサンタクロースがお見送り】 R6/12/27

2024年も残りあと4日となりました。今年の元日に能登半島地震が起こってからもう1年がたつのかと、改めてあっという間の日々だったことを思い返します。

芦特では、12月23日(月)に砂子訪問学級で、24日(火)には本校でそれぞれ2学期終業式を行いました。終業式では、2学期に修学旅行や宿泊行事などそれぞれが自分の課題や目標に向かって挑戦していた姿をたくさん見ることができたことを伝え、実際に学習発表会で頑張った姿をダイジェストで見てもらいました。本当は最後に高等部3年生の合唱を披露してもらう予定でしたが、本校でもインフルエンザ感染者が出ている状況なので、ビデオでの鑑賞となりました。

終業式後には、技能検定のパソコン部門での認定証の授与が行われました。高等部の2・3年生11人が挑戦し、それぞれ部門別の認定証を手にしました。おめでとうございます。

下校時には、サンタの衣装に着替えてお見送り。

皆さん、体調にはくれぐれも気を付けて、良い年をお迎えください。1月8日、また元気な姿を見せてください!

【校長ブログ・本校PTAが、教育長表彰を受けました。】 R6/12/23

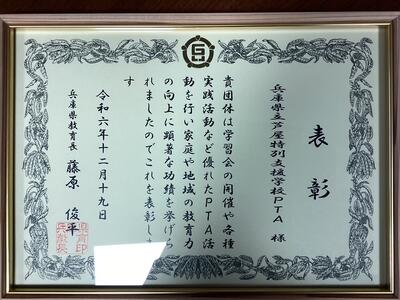

12月21日(木)兵庫県教育委員会東灘庁舎で、藤原教育長よりPTAの活動に対して教育長表彰がありました。毎年顕著な活動を行ったPTA数団体が表彰されます。令和5年度本校PTAは兵庫県特別支援学校PTA協会の会長校として、県の特別支援教育第四次推進計画の策定に向けた会議やスクールバス検討委員会などの会議に保護者代表として参加したことや、学校の防災関係行事にも積極的に関わり、障害基礎年金の学習会を実施したことなどが評価されました。表彰式には、昨年度の杉田PTA会長に出席していただき、教育長と歓談するなど貴重な時間を過ごしました。

昨年度の役員の皆さまには、よりよい芦特を創るためにいろいろと相談させていただきながら、ご支援ご協力いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。今年度の役員の皆さまとも、ご意見をお聞きしながらより良い学校づくりを進めてまいります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。