学年・専門部

人と自然科 農業と環境 秋の農業祭に向けハクサイ・ダイコンの生育順調です

大盛り上がりの体育大会も無事終わり、10月に入りました。朝夕の気温が下がり、過ごしやすい季節を迎えています。農場では黒エダマメやサツマイモなどの収穫も始まり収穫の秋本番といったところですね。

人と自然科1年生農業と環境の授業では、農業の基礎を学ぶため、2学期にはダイコン、ハクサイの栽培を行っており、秋の農業祭での販売、品評会に向け順調に生育しています。

まずはダイコン。10月上旬にかけて2回に分けて行ったのが間引きという作業です。1カ所に3粒播種し発芽した芽を1本に絞る作業。別名『命のオーディション』です。

ダイコンの栽培がスタートしました(ダイコンの播種)に関する記事はこちら

発芽したダイコンのうち、害虫に食べられたものや生育が遅れているものを選び間引いていきます。残す株を傷めそうな場合はハサミで切断します。これまで丹精込めて栽培してきたため、少し心が痛みますね。しかし立派なダイコンを収穫するためには、避けて通れない実習です。

続いてハクサイ。夏休みに播種し、小さかった苗もすくすく育ってきています。

更なる成長を目指し、ここで行う作業が追肥という作業です。土の中の栄養が少なくなってきたのを成長具合を見て判断し、追加で肥料を与えていきます。

ポイントは、肥料を株に近づけないこと、そして葉の上にのせないことです。肥料がハクサイにくっついてしまうと、ハクサイがやけどしてしまいます。(肥料やけといいます。)

追肥が終わったらしっかり観察、調査しましょう。葉径を測定したり、葉の出方(葉序)を観察します。

生育は順調ですね。この調子で成長したら11月中旬には収穫適期を迎え、秋の農業祭で販売されます。そして一番自信のあるハクサイ、ダイコンを品評会として一同に展示し、来場される地域の方々に見てもらっています。

現在秋の農業祭に向けての計画は最終段階を迎えていますが、いよいよ今年は農産物の販売に加え、食品バザーを復活させる準備をしています。秋の農業祭の詳細については決まり次第、随時ブログで報告していきます。

来場される地域の方に満足いただけるよう、みんなで栽培を頑張っていきましょう。

体育大会本番 『諸法無我~関係を繋ぐ襷~』

9月29日(金)令和5年度体育大会を実施しました。

晴天の中、まさに体育大会日和! 視界いっぱいに広がる雲一つないきれいな青空のもと幕を開けました。朝は風が吹いており、少し涼しく感じましたが、日中は、気温も上昇するという予報なので熱中症対策を各自十分準備して、生徒にとって最高の思い出になるよう、みんな団結して頑張りましょう!

まず始めに校長先生からの挨拶では、今年度のテーマである「諸法無我~関係を繋ぐ襷~」の精神で、皆がどこかで繋がっている心を忘れず、ベスト尽くし、フェアプレーを心掛け、絆を深めて欲しいとお話がありました。

そして、選手宣誓と今年度初めての試みで行われる3年生有志の応援パフォーマンスです。

力強い掛け声と共に、熱い思いが伝わる演技に皆が励まされました。

個人種目、団体種目、クラス対抗種目などさまざまな競技があり、それぞれに大きな声援が送られました。コロナ禍では十分な競技ができなかった体育大会。そして、見る側の声援などやっと生徒たちが満足できるものに戻ってきたと感じました。

昼休みには熱中症対策の給水として、育友会の方々よりスポーツドリンクの差し入れがありました。生徒たちが熱い熱戦を繰り広げている中、準備から配布までありがとうございました。午後からも気合い十分です。

どの競技にも、全員が手を抜くことなく全力で真剣に打ち込んでいる姿が印象的でした。どの場面でも、大声で応援したり、悔しがったり、大笑いをしたり、高校生としての迫力あるパフォーマンスは、見ている人に元気を与えてくれます。また、それぞれに本気で取り組む熱意があるからこそ、生まれるパフォーマンスだと思います。有高生の内なるパワーを見ることができました。

最後にこの場をお借りし、この日のために準備からしっかりと取り組んでくれていた生徒会や運動部、吹奏楽部、放送委員会、清掃委員会の生徒達、先生方に感謝を伝えたいと思います。また、保護者の皆様・ご来賓の皆様、ご声援ありがとうございました‼

生徒はもちろん、大人も楽しみ、新たな活力が湧き出た1日でした。

今年度はやっと応援の声がグラウンド中に響き渡り、コロナ禍が明けつつあることを実感することができました。勝敗関係なく最後まで楽しむことができ、最高の1日になりました♪

来年はまた一段と高みを目指し、“Our Team”で充実した体育大会を実施したいと思います。

図書室より グリーン計画

前期図書委員会は9月末で終了し、後期委員へと引き継がれていきます。

前期図書委員の皆さん、お疲れ様でした。

勉学、部活動に加えて委員会活動も積極的に参加してくれました。有高祭の運営も忙しい中、協力してやり遂げられたことは、皆さんの頑張りのおかげです。図書委員を通じて学んだり考えたり思ったりしたことが、今後の生活に活かされることを願っています。

さて、図書室の窓際の書棚の上に観葉植物でも置きたい、植物が皆さんの気分を晴らし、癒される瞬間になれば、と思っていたところ・・・・・・。我が校には校内に自然がいっぱい。そして『人と自然科』という強い味方が!

「ありますあります」と人と自然科の先生。植木鉢に土に挿し木に最適植物たち。

「植木鉢はどれがいいですか?お好みの物をどうぞ。土は花用に作って、もみ殻も入って栄養たっぷりですよ」と。

倉庫の中はナチュラルワールド。花や野菜がお好きな方はわくわくする空間でしょう。

人と自然科の生徒さんや先生方はきっと毎日わくわくしながら実習に臨まれていることが想像できました。

一通りの作業の仕方を教わり、倉庫内でやり始めたその隣で、3年生の生徒さんが課題研究に取り組んでいました。

聞けば、花に適した土にするために、肥料の配合割合を研究しているのだとか。

「ここの土は先生のオリジナル配合で、とてもいい土です。あっちの機械で雑菌消毒もしています」と生徒さん。

なるほど。どおりで野菜や花が丈夫で生き生きとしています。農業祭にお越しくださった方々もご納得でしょう。

秋の農業祭の準備も始まっているようで、たくさんのポットにふかふかの土が入っていました。

図書室に置くグリーンも生徒さんに聞きながら、なんとか出来上がりました。

グリーン計画で少しずつ増えていく(であろう)風景を、図書室に訪れた生徒さんと共有したいと思います。

校内には生徒さんと先生方が、丹精込めて世話をしているもので溢れています。

令和5年度体育大会の予行が行われました。

本日、体育大会の予行を実施しました。 前日は、放課後に運動部員が中心となってグラウンド準備を行いました。

予行では、体育大会本番に向けて各競技で並び順やルール、競技上の注意点など事前準備や打ち合わせを入念に確認しました。まずは、開会式の流れです。1年~3年の順に有高祭で作成したクラス旗を先頭に整列をします。全クラスが整列するとグランドは18クラス、700名以上の生徒で一杯になり、壮観そのものです。

ラジオ体操時の体形など、全体の動きを確認しながら予行練習は進んでいきます。

気温が高いと予測されるため、熱中症対策をしながら、100m、リレー種目、綱引きの予選等を行いました。全員が、すごい熱気を見せ、本番さながらの盛り上がった予行になりました。特に今年度は、初めての試みで3年生有志の男子が応援パフォーマンスを実施してくれるようです。本番が楽しみです。

予選の様子を写真のダイジェストでご覧下さい

本番では今までの練習の成果が発揮され、白熱した戦いが見られるのを楽しみにしています!

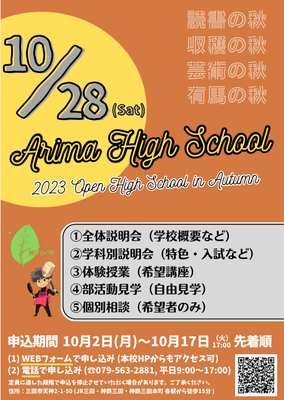

秋季オープンハイスクール 申込受付まもなくです!

10月28日(土) 午後より秋季オープンハイスクールを実施いたします。

当日は全体説明会の後,人と自然科・総合学科ともに学科の特色や進路状況,授業の様子について詳しくご案内させていただきます。

また,中学生の皆様には体験授業をご用意しております(人と自然科は全員共通の2コマ,総合学科は希望講座1コマ)。

夏季オープンハイスクールにご参加いただいた方も,今年度初めて本校のオープンハイスクールにご参加される方も是非とも本校にお越しいただき,進路決定のご参考にしていただければ幸いです。

お申込みは10月2日(月)~17日(水) となっております。

WEB申込またはお電話にて受付をさせていただきますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。

(WEB申込: https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/arima-hs/NC3/chuugakusei/gakkousetsumei)