学年・専門部

人と自然科 ハクサイの播種 秋野菜の栽培がスタートしました

お盆も終わり、いといよ夏休みも後半戦に突入しました。(生徒の皆さん、宿題は計画的に進んでいますか。)そのような中、人と自然科の生徒は『総合実習B』の授業として、当番制で実習を行っており、野菜の播種や鉢上げ、ブドウの収穫の準備、剪定枝や竹林の間伐材のチップ化・・・などの実習をとおして知識や技術を学んでいます。

そして8月19日(月)の実習では、1年生の生徒が『農業と環境』の授業で栽培を学ぶハクサイの播種を行いました。

『農業と環境』の授業では2学期にハクサイとダイコンの栽培を学びます。ちなみに1学期にはスイートコーンの栽培を学び、7月には北摂第一幼稚園の園児と一緒に収穫会を行いました。とっても楽しかったですね。

農業と環境 園児の皆さんと一緒にスイートコーンの収穫を楽しみました・・・に関する記事はこちら

話を戻し、早速ホワイトボードで本日の実習内容について説明を受け、さらにたねまきの方法について実演を通して学びました。ちなみに今年度栽培するハクサイは『黄づつみ73』という品種で、半分に切ったら中央が鮮やかな黄色で、なにより根こぶ病や黄化病などの耐病性があるのが特徴です。

説明を受けた後、早速実習開始です。 まずは3号ポリポットをトレイに並べ、培養土を入れます。水がたまる約1センチのスペースを確保するのがポイントです。

そして、指で植え穴を開け、種子を落としていきます。ハクサイの種子は非常に細かいため、今回はコーティング種子(小さな種を機械などで播種しやすいように加工されている種子)を使います。

種子を落とした後は、両側の土を寄せ覆土します。ハクサイは好光性種子なので、深くなりすぎないように(もちろん種子が浮き出ないように)するのがポイントです。

播種したポットを並べ、かん水をしたら播種は終了です。培養土の量もほぼ一定ですね。入学して約5か月が経ち、少しずつ技術が身についていますね。

『農業と環境』の授業では、2学期に入るとすぐにダイコンの播種を行う予定です。そして自分の担当区が設けられ、生徒が責任を持って管理を行います。11月上旬には収穫を迎え、秋の農業祭(今年は11月9日(土)を予定しています)で販売、品評会を行う予定です。

秋の農業祭に来られる地域の方に喜んでもらえるように、立派なハクサイを栽培しましょうね。

ちなみに・・・ハクサイの播種が終わった後も、ハクサイ・ダイコンの栽培を行う圃場の土壌消毒に関する実習や・・・

5月に田植えをしたもち米の除草

などなど様々な実習を通して技術を学び、充実した時間となりましたね。暑い中の実習お疲れさまでした。

人と自然科 夏季休業中資格取得第4弾 国家資格フラワー装飾技能士に挑戦しました

夏季休業もあっという間に後半戦に突入しました。相変わらず人と自然科の生徒は「総合実習B」の実習授業(別名農場当番)で当番で生徒が登校し、作物の管理を頑張っています。今年は雨がほとんど降っていないので、かん水作業が本当に大変です。

さて、人と自然科の生徒は夏季休業中も、それぞれの興味関心、将来の進路実現を目指し、様々な資格取得に励んでいます。先日も3つ目の建機系資格として、伐木等業務(チェンソー)特別教育に関する記事を紹介しました。

夏季休業中資格取得第3弾 伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました・・に関する記事はこちら

そしてチェンソーの資格取得を頑張っているちょうどその頃、学校の造園材料実験室(別名フラワーのお部屋)をのぞいてみると・・・

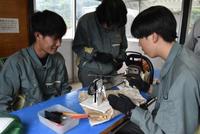

こちらも真剣な表情で頑張っている”人と自然科”の生徒の姿がありました。8月10日(土)に実技試験が行われたのが、フラワーアレンジメントに関する国家資格、フラワー装飾技能士です。今年度は、農業クラブフラワーアレンジメント班に所属している2年生の生徒4名が3級に挑戦しています。実技の試験合格に向け4月から基礎的な練習を開始。実技試験前には特別非常勤講師の先生を招いてより一層力を入れて練習を行ってきました。(ちなみに昨年は2級にも3名の生徒が合格しています。)

3級の実技試験の内容は、花束(リボン含む)、ラウンドアレンジメント、そしてブートニアの制作です。すべての作品を時間内に規定通りの形に制作しなければ合格できません。そのため、繰り返し練習を行いました。

一つ目は花束(リボン含む)の制作です。制限時間は35分。まずはリボンは約3分を目安に垂を10センチになるように測り、ねじりながら形を整えていきます。そして花束本体を制作していきます。カーネーションの花を30cmにカットし、アセビやレザーリーフをスパイラル状に重ねていきます。そして最終的にアーチ状になるように微調整して完成です。

スタンダードカーネーションが正三角形と正六角形になるように、そして花よりアセビが出ないように調整するのがポイントです。

次はラウンドアレンジメント。制限時間は30分です。まずは専用のかごに吸水性フォームをセットし、底辺のスタンダードカーネーションを6本、正六角形に配置します。次にレザーリーフを間に刺していき、その上にスプレーカーネーションを配置していきます。そして中心に18cmのスタンダードカーネーションをまっすぐ配置し、ドーム状になるように高さと角度を調整し、最後にアセビでスポンジを隠すように埋めていき完成です。

ポイントはアセビが花よりも出ないこと、あとは円錐状になってしまわないように角度を調整することがポイントです。

最後はブートニア。制限時間は25分です。まずはリボンの準備です。7cmにリボンを切りファイブループを作りワイヤーで固定します。そしてレザーリーフファンとアセビ、デンファレをそれぞれ既定の長さにカットし、ワイヤリングとテーピングの技術を用いて軸を曲げながら組み立てていきます。

最後にリボンで巻き上げ、事前につくっておいたリボンをつけ完成です。

実技試験では制限時間内に正確に制作する必要があり、ストップウォッチを片手に何度も繰り返し練習をしていました。そして来る8月10日(土)の実技試験に挑戦しました。生徒に聞くと、練習の成果が十分に発揮でき、全員手応えがあったとのことです。

ちなみに7月14日(日)には筆記試験がすでに終わっており、あとは8月下旬の結果発表を待つばかりとのことです。全員合格できていることを祈りましょう。

ちなみに・・・今年は農業クラブフラワーアレンジメント班に3名の1年生が入部しました。人と自然科の卒業生の中には、取得した資格を活かし、フラワーアレンジに関係する仕事に就いている先輩もたくさんいらっしゃいます。夢の実現に向け、頑張りましょう。応援しています。

ウィンマリー高校最終日!⑧

最終日8/7(水)はプログラム終了の式典が午前中に開かれ、

午後は最後に皆でビスケット・お好み焼きを作りました。

1時間目の授業を受けた後体育館に集まり、今回のプログラム終了のための式典が開かれました。

ウィンマリー高校の校長先生から記念品をいただき、有馬高校の校長先生のスピーチ後

有馬高校代表生徒1名が挨拶をさせていただきました。

午後は最後に皆で料理をしました!

オーストラリアのANZAC(アンザック)ビスケットと日本のお好み焼きを作り、

皆で美味しくいただきました。

最後のお別れの時には、ホストファミリーの方々も学校に来ていただき

ウィンマリー高校の保護者の方・先生方・生徒の全員でお見送りしていただきました。

別れ際、有馬高校の生徒の中には泣いている生徒もおり、ウィンマリー高校の皆さんが

本当に温かく受け入れてくださり関わってくださったことを改めて実感しました。

ありがとうございました。

ウィンマリー高校を15時に出発し、シドニー空港でオーストラリア最後の食事を取った後、

21時前に出発予定です。

人と自然科 夏季休業中資格取得第3弾 伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました

8月に入っても暑い日が続いていますね。そんな中でも人と自然科の生徒は総合実習Bの実習授業(別名農場当番)に毎日当番で生徒が登校し、作物の管理を頑張っています。

そして夏季休業中多くの生徒が頑張っているのが資格取得です。人と自然科の生徒は在学中、漢字検定やビジネス文書実務検定などの一般的な検定はもちろん、日本農業技術検定やフラワー装飾技能士、生物分類技能検定など農業学科で学んでいるからこそ取得可能な資格取得にも挑戦することができます。先日も夏季休業中の実施する資格取得第2弾として、フォークリフト技能講習を実施しました。

夏季休業中資格取得第2弾 フォークリフト技能講習を実施しました・・・に関する記事はこちら

そしてこの夏最後の建機系最後の資格として、8月3日(土)~8月5日(月)の3日間、1年生から3年生の希望者26名を対象に、伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました。(私有地の木を切るなど、個人でチェンソーを利用する場合は資格は必要ありませんが、将来企業や自治体活動で使用する場合は資格(特別教育の受講)が必要となります。)

まずは有馬高校にて2日間、学科講習と簡単な実技講習です。座学では伐木等作業に関する知識、チェーンソーに関する知識、振動障害及びその予防に関する知識、関係法令の4項目を学びます。

スライドや映像を用いて、伐木する際の刃の入れ方や、木の倒し方などの伐木技術、チェンソーに使用するの燃料や潤滑油、機械の握り方や姿勢、振動障害やその予防、災害事例、関係法令など、安全にチェンソーを操作する知識についてしっかり教えていただきました。

2日目の後半からは実習服に着替えて実技に入っていきます。実技前、最後の座学は関係法令についてです。安全に関する様々な決まりについて学びました。

そしていよいよ実技スタート。安全装具の着脱を学んだあと、翌日実際に使用するチェンソーを使ってエンジンのかけ方を学びました。 翌日の伐木実習にむけ準備は万端ですね。ちなみに2・3年生の生徒で農業機械の授業を選択(以下の教育課程表参照)している生徒は、エンジンのかけ方や構造についてスムーズに理解できましたね。

3日目は会場をキャタピラー講習センターに移し、いよいよ伐木実習です。

まずは伐木の準備。昨日までの座学で学んだ内容を活かし、燃料である混合油とチェンソーオイルを充填しエンジンのかかり具合を確認します。

そして安全用具を着用しエンジンをかけて・・・

まずは基本の切り方である丸太の玉切りを想定した鋸断(きょだん)です。最初は教習所の講師の先生方の手助けを頂きながら進めていきましたがすぐに慣れ、一人で切断できるようになりました。農業機械はとにかく使うことで上達します。

待ち時間は小屋の中で目立ての練習です。作業中の事故原因のほとんどが目立てが不十分で刃の切れ味が悪く、余計な力を加えてしまうことだそうです。丸棒やすりを使って、やすりの角度を約30度で研いでいきます。

現場に戻ります。次に突っ込み切り。刃の先端を丸太にさして四角形、もしくは三角形に抜く切り方です。刃が丸太の中に入ったら見えないので難易度が高くなります。上手く抜けましたね。

そしていよいよ立木の伐倒です。

学科講習で学んだ通り、まず倒したい方向に受け口を作ります。水平に下切りし、角度30~45度で斜め切りします。

そしてチェンソーの刃を丸太の中心に入れ、切れ込みを作る芯切りを行った後、追い口切りです。反対側に受け口の高さ2/3程度に刃を入れます。その際切り込みすぎず『つる』と呼ばれる切り残される部分を残しておくことがポイントです。

そしてくさびを打ち込み、倒していきます。

切り口を見てみると・・今回は少し短いですが『つる』と呼ばれる部分が残っていますね。この『つる』があることによって安全に意図した方向に倒すことができます

予定していた実技講習も無事終了し、最後はメンテナンスです。

講習を受けた26名全員がライセンスを取得することができました。受講した皆さん。3日間の講習お疲れさまでした。今年度夏の建機系資格はこれで終了。来年度はアーク溶接・刈払い機・小型車両建設機械の3つの資格取得講習を予定しています。(1年おきに交互に実施しています。)人と自然科の皆さん。自身のスキルアップのために在学中様々なことにチャレンジしましょう。

サッカー観戦と文化交流を行いました!⑦

本日8/6(火)は1日ウィンマリー高校で過ごしました。

1時間目はバディと一緒に授業を受け、2時間目はクリケットやインドアサッカー、ドッジボールを行いました。

クリケットはウィンマリー高校生の皆さんから見本を見せていただいた後、

実際にゲームを行いました!

3時間目はサッカー観戦!ウィンマリー高校vs他校の試合を観戦しました。

数多くのチームが出場しているトーナメントを勝ち抜き、その準決勝が今日行われ、

学校の生徒・先生方、そして有高生の全員で応援しました!

結果は負けてしまいましたが、とても盛り上がり、熱戦となりました。

最後の4時間目は有高生がウィンマリー高校生の皆さんに

「折り紙」「けん玉」「だるまさんがころんだ」など、日本の遊びの紹介・体験を行いました。

明日がウィンマリー高校生の皆さんと過ごせる最後の日です!

共に過ごす貴重な時間を大切に、そして楽しんで欲しいと思います。