学年・専門部

人権講演会

10月23日(水)秋雨が止んだ午後、全校生徒を対象に人権講演会を実施しました。

具志アンデルソン飛雄馬氏を講師にお迎えして、「日本社会を生きる世界人~苦しみの中にもきっと幸せがある~」と題してお話ししていただきました。

事前学習では、今自分が大切にしている言葉について考えると同時に、ある方が大切にしている言葉を聞き、感じたことや気付いたことを話し合っていました。その「ある方の言葉」が、今回お越しくださった具志アンデルソン飛雄馬氏の言葉です。

有馬高校での講演会が1362回目にあたるそうで、多くの人にその存在と言葉が浸透し、生徒たちが人権について考える大切な機会になりました。

ご自身が、いじめや差別を受けてきたという具志氏ですが、実体験を魂に語りかける口調で語り、時にはユーモラスを交えての講演は、大切にしたい思いや言葉が自然と身に染みて入ってくるものでした。

「出会いを大切に」「物事は簡単に実現しない」「完璧な人間はいない」と、忘れがちなことに目を向けて、周りを思いやって生きていく。

現在の社会で出会っている人、これからの社会で出会う周りの人たちを思いやることのできる、人の痛みが分かる有高生に育ってほしいと思います。

「何事にも必ず意味がある」「乗り越えられないことは決して与えられない」「自分を大事にできてはじめて人を大事にできる」「人の痛みが理解できれば最高」

具志アンデルソン飛雄馬氏の言葉です。

あなたの大切な言葉は何ですか。

心に残るご講演をいただき、ありがとうございました。

全校集会

中間考査最終日の10月17日、全校生徒が体育館に集い、全校集会が行われました。

考査後でしたが速やかに移動し、整列。予定より早くに開始することができました。

先ずは、新たに発足した生徒会本部役員の認証式を行いました。

選挙で承認された役員のメンバーです。皆の代表として、生徒会をまとめ、運営していってくれます。皆で協力して、自分たちの知恵と力でより良い学校をつくっていってください。

続いて、全国大会に出場する農業クラブの壮行会がありました。

校内、地区、県、近畿で勝ち残り、全国大会行のキップを手にした仲間たち。堂々とした姿は眩しく映ったのではないでしょうか。

全国大会までの道のりは、正に『努力』の一言に尽きると思います。

決意表明や模範発表も立派でした。

校長先生や生徒会長の激励にもあったように、全国へと羽ばたいて、練習の成果を発揮してきてください。

全国大会出場、おめでとうございます!

そして、各方面で活躍した生徒の表彰伝達も行われました。

それぞれ努力し、力を発揮して勝ち取った成果。誇りにし、今後の人生に生かしていってください。

それぞれに誇れるものは、必ず存在するはずです。

これからも歩みを続けていきましょう!

人と自然科「クラインガルテン」2学期その4 実りに向けて

今回は10月上旬に実施した内容を紹介します。

10月2日は担当野菜の追肥と土寄せを行いました。追肥とは生育途中に施す肥料の

ことです。また、土寄せは株が倒れるのを防ぐために株元に土を集めることです。

言葉だけで伝えることは難しく、圃場に出て実習のポイントを説明します。

この追肥によって、この後の生育が大きく左右されます。みなさん、しっかりと

できましたか?約1時間の実習でした。

10月9日はダイコンの間引きと稲刈り体験をしました。

間引きも2回目、いよいよ残す1本を決めていきます。

残す1本を決めるのはなかなか難しいものです。慎重に良い株を選んでいきます。

間引きを終了して、1年生が田植えをして管理していたイネの収穫(稲刈り)体験です。

有馬高校のイネはもち米(ヤマフクモチ)を栽培しています。

手刈りをすることで、稲わらも今後、有効活用することができます。

怪我を予防するために「順手」に持ち、刈っていきます。

実りの秋が実感できる実習でした。

人と自然科 ひとはく連携セミナー5回目 植物の移動方法について学ぶ

10月4日(金)人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で、今年度第5回目となる「ひとはく連携セミナー」を行いました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。前回第4回目も太田菜央研究員より、『鳥たちの多彩なコミュニケーション』をテーマに行動動物学について講義をいただきました。

ひとはく連携セミナー4回目 鳥たちの多彩なコミュニケーションについて学ぶ に関する記事はこちら

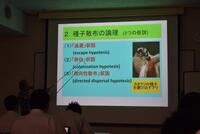

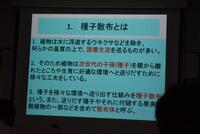

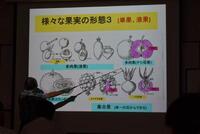

今年度第5回目となるこの日は『種子散布の生態学』と題して、藤井俊夫研究員より、植物が生息域を広げていく技ついて学びました。皆さんご存じのとおり、植物は固着生活をするものがほとんどで、ウキクサなどの一部を除き一度種子から発芽し定着するとその個体は自分で移動することはできません。そんな植物が他の場所に移動する手段は、果実や種子に工夫して様々な場所に移動していきます。今回は植物の散布体の構造や散布方法について講義いただきました。

前述のとおり、植物は次の世代の子孫を親から離れたところや生育に適している環境に送り出すための様々な工夫をしています。送り出す果実や種子を散布体といい、送り出す仕組みを種子散布と呼びます。

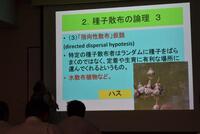

次に種子散布の方法についても学びました。タンポポやイロハカエデのように果実や種子に翼や羽毛を持ち、風に飛ばされやすくなっている『風散布』、ヒメモダマやハスなど川や沼などの淡水、海流などによって種子が運ばれる『水散布』マンサクやホウセンカなど果実が割れるときの勢いを利用するなどして植物自身の力で種子を飛ばす『自動散布』オオオナモミやイノコヅチなど動物などの体に付着して移動する『付着散布』、鳥や哺乳類に果実ごと食べられて種子が運ばれる『動物散布』などなど、様々な方法で植物の種子が運ばれていることも学びました。

さらに果実の分類についても学び、おなじみの被子植物と裸子植物はもちろん、裂開花や閉果、複合果など果実のつくりの細かな違いについても学ぶことができました。そして最後に様々な種子や果実の標本や図鑑や資料も見せてくださり、実際に手にとってみることができました。

ドングリだけの図鑑などマニアックな本もあり、生徒はとても興味を抱いたようです。生徒の感想を見ると、今まで知らなかった方法で植物が生息範囲を広げていることに驚き、さらに植物への関心が高まったとのことでした。藤井俊夫先生、興味深い講義をありがとうございました。

次回第6回目のひとはくセミナーは、衛藤彬史研究員より『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、失われつつある日本の農業とその価値について講義をいただく予定です。農業を学んでいる私たちにとって楽しみな内容ですね。

人と自然科 『農業と環境』の授業で栽培したモチ米を稲刈りしました

10月7日(月)人と自然科1年生『農業と環境』の授業で稲刈りの実習を行いました。『農業と環境』の授業では、イネの栽培、生育を学ぶためにモチ米『ヤマフクモチ』を栽培しています。6月には手植えによる田植え実習を行い、これまで水管理や除草作業など、頑張って栽培してきました。

『農業と環境』の授業で田植え実習を行いました・・・に関する記事はこちら

そして10月に入り稲穂が垂れ、籾の90%以上が黄金色となり、いよいよ収穫となりました。

実習を前に担当の先生から収穫方法に関する説明を受けました。 籾の先端についている『芒』と呼ばれるとげが実習服の中に入るとかゆくなるため、ボタンをしっかりとめ、タオルを首に巻きます。そして鎌の使い方。刃がギザギザしている『鋸鎌』を使い、(普通鎌よりも痛く、治りにくいので)万が一にも手を切ってしまうと大変です。手袋の着用、そして『イイね』のように親指を上に向けて稲を握る(順手といいます)など、絶対に手を切らないための稲穂の持ち方、そして収穫後のイネの束ね方などを教わりました。

しっかり学んだ後はさっそく実習開始です。6月に自分で田植した田んぼを囲んでみんなで刈っていきます。この日の天候は曇り時々雨。今にも雨が降りそうな空のもと、手刈りしていきます。

先生に教えていただいた方法で丁寧に刈っていきます。

そして刈ったイネ5株を束ね、麻紐でくくって稲束にします。この時緩むことなくしっかり結ぶことがポイントです。

有馬高校では束ねた稲束を天日干しするため、はざかけ(垂木に稲束をかけること)します。乾燥機で一気にするのとは異なり、ゆっくり時間をかけて乾燥を行うことで、甘みやうま味、粘りが増すと言われています。有馬高校ではる程度天日干し、そして仕上げを乾燥機で行うハイブリッド乾燥を行っています。さらに脱穀(稲穂から籾を外すこと)後の稲わらや、もみすり(籾からもみ殻を外すこと)後のもみ殻も野菜や花の栽培でマルチングや堆肥として活用しています。イネは米だけでなく、すべてに価値があるんですね。

最後に田んぼに残された落ち穂をみんなで拾います。一粒たりともムダにできません。お茶碗約30杯分の落ち穂が集まりましたね。

途中雨が降り、雨宿りしてやり過ごす時間もありましたが、 どうにか2時間の実習は終了。最後に集合写真を撮りました。

今回収穫したもち米は、11月9日(土)に開催される農業祭にて販売する予定です。(毎年大人気で、一瞬で売り切れます。)そして今年もこのモチ米を用いて餅をつき、炭火で焼き、おしるこに入れて振る舞う『炭火焼餅おしるこ』を販売する予定にしています。ちなみに今回収穫したもち米以外にも、ダイコンやハクサイなどの野菜、パンジー、ビオラ、ハボタンなどの草花苗、その他ギンナンや青パパイヤなどの農産物販売も行う予定です。

皆様のご来場をお待ちしています。