Category:総合学科部

家庭科 ふれあい保育 やよい幼稚園

10月24日(木)1・2限、やよい幼稚園の園児の皆さんを有馬高校に招待し、ふれあい保育を行いました。

先ずは、幼稚園バスのお迎え。有馬高校卒業生が担任の先生として頑張っておられます!

清陵会館と格技場に分かれて、園児たちと一緒に歌やゲームを楽しみました。

その後は、いよいよお待ちかねの大温室探索です。

大温室のバナナやレモン、プランターのきれいなお花や畑のパパイヤなどを見学し、今回の交流は終了です。

園児の皆さんに囲まれてお話をしたり、手をつないで移動したりする体験を通じて、子どもとの接し方や気を付ける点など理解を深めることができたのではないでしょうか。

冬休みの交流の機会も楽しみです。

やよい幼稚園の先生方、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

家庭科 保育系列 リトミック講座

家庭科保育系列では、2年次の「保育基礎」3年次の「保育実践」「子どもの表現活動」で、特色のある授業を展開しています。検定取得は勿論ですが、近隣の保育園・幼稚園との交流事業や、高大連携事業・特別非常勤講師による専門的な授業など、幼児教育に関する実践的な学びが特徴です。

10月3日(木)「保育基礎」の授業では、リトミックランド北神戸を主宰しておられる辰巳先生をお招きして、リトミックについて教えていただきました。辰巳先生には、この14年間、毎年有馬高校に来ていただいています。卒業生で幼児教育系の進学をした生徒は、みんなこのリトミック講座が役に立ったと話していました。是非、この講座での学びを進路に活かして、頑張ってほしいと思います。

リトミックとは、幼児達の感受性.聴覚能力の発達に応じて、音楽遊びをしながら、「音感」「リズム感」「拍子感」「テンポ感」などを養い、「表現」や「集中力」「同調」などの力を育んでいく幼児教育の手法です。先生が弾くピアノに合わせて、歌ったり踊ったり、表現したりする「リズム遊び」がメインです。音楽の強弱やテンポに合わせて動くことから始まるのですが、最初はぶつかったり、うまく動けなかったりします。徐々に慣れてくると、想像力を使い、動物になったつもりになったり、蝶を飛ばしてみたりと表現を工夫できるようになります。

この講座で学んだことを今後の授業での表現活動に取り入れて、保育園訪問や発表に活かしてほしいと思います。

辰巳先生、ありがとうございました。

第59回「高校生のための文化講演会」

9月19日(木)の1,2限目に「高校生のための文化講演会」を体育館で行いました。

講師としてフリーランスライターの畠山理仁(はたけやま みちよし)先生をお招きして「NO選挙,NO LIFE~選挙を100倍楽しむ方法と真の民主主義」という演目で1時間ほどお話していただきました。

講演の初めに「政治に詳しい人?」という畠山先生からの問いがありました。これに対して手を上げる生徒は誰もおらず、選挙、または政治に対して興味がある生徒は少ない様子でした。

しかしながら先生の軽快な語り口や映像に生徒はみるみる引き込まれ、暑い中でしたがよく集中して話を聞いたり、メモをとる姿が見られました。

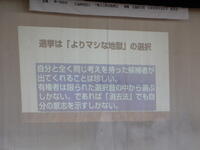

現在の選挙に関する問題点として、現場で本物の、生の候補者を見たことないまま投票先を決める人が非常に多いという指摘がありました。実際に演説の場所に行くなどして候補者に会いに行き、有権者から候補者に積極的に質問すべきだとしました。特に選挙期間中は候補者は何でも答えてくれるので、壁を作らないで要求を伝えるようにしてほしいとのことでした。

次に、畠山氏が取材をされる際の心掛けとして「候補者全員に必ず1度は接触する」ことが挙げられました。

そうすると、①誰がいいのかがわかる ②だれに投票しないようにした方が良いの、がわかるからだそうです。

そして、政治に無関心な若者が多いという現状に対して、「政治に無関心ではいられても、政治に無関係ではいられない」という言葉を述べ、政治が遠くかけ離れたものではなく、身近なものであることを強調されました。

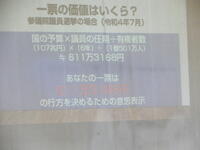

さらには選挙にかかる具体的なお金の話も登場し、2年前に行われた参議院選挙で604億円、この夏に行われた都知事選に59億円がかかったとのことでした。

つまり、投票に行かないということは、これだけの額を無駄にしていることになります。

また、[予算 × 任期 ÷ 有権者数] という計算式から一票の価値を具体的に計算したスライドが登場すると、生徒たちも驚いているように見えました。

(ちなみに2年前の参議院選挙では一票で611万3,168円の行方を決める価値があったそうです。)

これらの話を受け、近々行われる三田市議会選挙において投票権を持つ生徒は、ぜひその権利を行使してほしいと思います。また、現在はその権利を持たない生徒も、将来投票という行動を通して、自分の意思を表明していきましょう。

最後に、生徒会長からの謝辞と一ツ橋文芸教育振興会より図書の寄贈があり、生徒を代表して図書委員長が受け取りました。今回いただいた集英社文庫100冊と畠山氏の書籍は、図書室に置いています。ぜひ読みに来てください。

家庭科「子どもの表現活動」~湊川短期大学特別授業~

9月13日(金)家庭科「子どもの表現活動」の授業では、湊川短期大学より講師の先生をお招きして、「ペープサート」作りを通して造形表現技術についてご指導いただきました。

「ペープサート」とは、「PAPER PUPPET THEATER」とか「うちわ型人形劇」として紹介されることもありますが、幼稚園や保育園ではお馴染みの人形劇です。

最初の45分は座学です。3つの芸術分野「音学、文学、美術学」についてのお話から始まり、ペープサートに使う画材の違いやキャラクターの表現方法などについて、教えていただきました。

次の45分は実技です。自分自身をキャラクター化し、画用紙に描き、皆の前でペープサートとして自己紹介を行うというハードルの高い内容でしたが、皆んな上手にできていたと思います。幼児教育分野の奥深さを知る事ができました。

湊川短期大学 安井先生、松尾先生、ありがとうございました。

産業社会と人間 「起業家教育ワークショップ」

7月31日(水)に、1年生総合学科の希望者を対象に起業家教育ワークショップが開催されました。

今回ご講演いただいた株式会社エス・プロモーションの代表取締役である山本佳典さんは、ご自身で実際に起業され、またこれから起業していく人をサポートするお仕事をされています。

個人的には「起業」という言葉を聞くと、カッコいいな、というイメージと、失敗のリスクが高そう、というイメージもあります。皆さんはどうですか?今回参加できなかった生徒にも、講演の内容を簡単にまとめて以下に示そうと思います。

まず、起業する際に覚えておかなければならない原則として「自分の苦手なこと、経験したことのないことを仕事にしようとすると失敗する」というお話がありました。当たり前のことですが、起業という夢を抱くと「今までやったことのない新しい分野でチャレンジしよう」という考えになりがちです。しかしそれは多くの場合うまくいかないとのことでした。

昨今よく言われるように、AIの台頭により様々な仕事がロボットに取って代わられる時代がすでに始まりつつあります。そんな時代をこれから生きていくこれからの高校生が持っておくべき考え方として「自分の身は自分で守る」や「常に時代の変化をとらえる」、そして「社会に出てから成功する人とは、どんな時代になっても一人で生きていける力がある人」というお話がありました。今後の生き方として大変参考になる言葉でした。

また、起業して実際に思われたことを3点ずつ述べておられました。

<やりがい・よかったこと>

①学んだことが自分の成果・お客様のために直結する。

②自分の裁量で時間やお金をコントロールできる。

③会社員の立場ではできない社会への影響を与えられる。

<大変だったこと・ピンチだったこと>

①当初、周りから理解してもらえなかった。

②自由の裏には責任が伴うこと。

③自分で仕事を生み出していく必要があること。

最後に、高校生が知っておくべき考え方として以下の3点が紹介されました。

①自分の得意を知り、生かすこと。

②当たり前を疑うこと。

③常に学び続けること。

これらのことは、すでに社会人である我々の心にも深く刺さる言葉でした。現状維持に甘んじず、常に向上心を持って生きていかなけらばならないという気持ちになった1時間でした。