Hyogo Prefectural Arima Senior High School, Since 1896

カテゴリ:総合学科部

学習活動発表会

1月28日、学習活動発表会が行われました。

人と自然科、総合学科の両科の生徒と教職員が一体となって積み上げてきた、地道な努力と学びの成果を発表する機会がやってきました。

それぞれの持ち場で準備をして、会場と心を整え迎えた当日の様子を、少し長くなりますがブログを通じて感じてください。

こちらは講義棟。芸術作品展示(美術・工芸・書道)発表の様子。

どの作品も時間をかけて丁寧に最後まで仕上げた様子が伝わってきます。

加えて体育館での発表。

家庭・福祉選択研究授業、国際交流・地域貢献、NIE・税の作文・産業社会と人間・人と自然科・修学旅行・ARIMA探究・課題研究をまとめた資料や作品の展示です。

展示発表を熱心に見ていた生徒の感想です。

「写真やイラストが多く、よくまとまっていると思う」

「課題研究の内容に興味が湧いた」

「他の授業でやっていることがよく分かって楽しかった」

など、皆の取り組みに感心を持ち、刺激を受けたようで双方にとって良い学びになったようです。

続いてステージ発表の様子です。

生徒会による趣向を凝らしたオープニングから始まり、産業社会と人間・「シードカードが繋ぐ心と伝統~人から人へ想いを込めて~」・「ファッション・コスメにおける多様性の均質化の流れを変えるには」・人と自然科2年「修学旅行」~沖縄 西表島~・総合学科2年次「修学旅行」~沖縄 石垣島~・「英語探究」・「社会福祉基礎」・「ビブリオバトル」・「根粒菌を用いた緑肥栽培」・「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」・「食堂アプリの開発」・「華道の世界に新しい風を」と、盛りだくさん。

どの発表も準備に時間をかけ、繰り返し練習をし、緊張しながらも多くの聴衆を前に堂々と発言している姿が印象的でした。

そして講評をいただいた先生からは「多様性に富み企画力、調整力が素晴らしく、高校生のまとめる力に感心した」とのお褒めのお言葉をいただきました。さらに、学びが深まるように今後へのアドバイスをご提案くださりました。

最後に校長先生より、発表する人、聞く人、運営するする人がそれぞれの力を発揮した活動となり、今後も有高の学びに自信を持ち、粘り強くVUCAの時代を生き抜いていくよう、お話がありました。

ご来場くださったご来賓並びに保護者や地域の方々、中学生の皆さん、ありがとうございました。

そして、ステージ裏で照明や音響を担ってくれたり、体育館の準備と片付けに勤しんでくれたり、見えない所で学習活動発表会を支えてくれた人、ありがとう。助かりました。

これからも有高生は、夢の実現へ向けてチャレンジをし続けていきます。

今後もよろしくお願いいたします。

76回生 総合学科課題研究発表会

12月14日(木)、講義棟にて76回生 総合学科課題研究発表会を実施しました。

14講座15班が持ち時間7~10分程度で発表を行いました。

発表テーマには、「食堂アプリの開発」や「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」、「ぬいぐるみキャラクターの活用と未来」などがありました。

どの講座も魅力的な発表でしたね。

今回の課題研究発表会の代表は2024年1月27日(土)に開催される学習活動発表会でも発表を行います。

また、2月3日(土)に豊岡総合高校で開催される兵庫県総合学科高等学校研究発表会においても発表を行います。

ぜひ、学習活動発表会で課題研究の成果をご覧ください。

78回生 NIE講演会

12月12日(火)、3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会 三好 正文 様にお越しいただき、78回生(人と自然科・総合学科)を対象に新聞の読み方講座を実施しました。

今夏、77回生総合学科もこの新聞の読み方講座を受講しております。

その時の様子は、こちら。

今回の講座でも、新聞の特長を数点教えていただき、実際に新聞を手にして目を通す機会がありました。

「12日の朝刊に、師走っぽい記事は何本あるか」を生徒たちは数えていました。

本文を読まずとも、見出し・前文に目を通すだけで季節や内容が推測できましたね。

また、「師走っぽい記事」にも地域経済面やオピニオン面、広告など、記事の種類にもバリエーションがあることが分かりました。

SNSで情報を集めることが多い中、注意しなければならないのは「フェイクニュース」です。新聞で報道されている記事は、「事実の裏付け」をして掲載しているため、信頼性があります。この「信頼性」はSNSのニュースと新聞の違いでした。

情報で満ち溢れている現代では、自分自身で取捨選択ができるようにならなければなりません。どこの誰が発信した情報であるかを日々確かめることが大切ですね。

ARIMA探究Ⅰ 中間発表会 その2

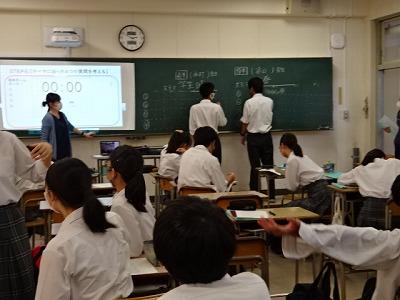

12月11日(月)3・4時間目に77回生総合学科ARIMA探究Ⅰのコース別中間発表会を実施しました。

今回は4つのコースのうち、3つのコースで中間発表会を行いました。

(「サイエンス」コースは、11月27日に実施済みです。サイエンスコースの中間発表会については、こちら)

今回の中間発表会においても、各コースで講師の先生方をお招きし、ご講評をいただきました。

グローカルコースは甲南大学 教授 久保 はるか 氏、

生活デザインコースは湊川短期大学 准教授 小原 宏基 氏

共生社会コースは三田市健やか育成課 藤園 真奈美 氏、北山 直子 氏

にお越しいただきました。

「グローカル」発表の様子

「生活デザイン」発表の様子

「共生社会」発表の様子

各担当教員のグループ代表として、わかりやすいスライドや言葉を選びながら発表を行なっていました。サイエンス同様、発表後の講師の先生方からの質問に対する応答を見ていると、これまでの探究活動の成果がよく発揮されていたと思います。また、いただいたアドバイスは、発表者だけでなく、発表を聞いていた生徒たちにとっても、今後の探究活動のきっかけになったと思います。

4名の先生方、ありがとうございました。

さて、年内の探究は18日(月)が最終です。

来年7月の最終発表に向けてまたコツコツと頑張りましょう。

ARIMA探究Ⅰ 中間発表会

11月27日(月)5・6時間目にARIMA探究Ⅰ(総合的な探究の時間)の中間発表会を行いました。

ARIMA探究Ⅰでは、自らが解決したい社会課題をもとに「共生社会」「グローカル」「生活デザイン」「サイエンス」の4つのコースに分かれて活動しています。

それぞれが設定したテーマや問いに沿って、文献調査やアンケート、実験の実施などを通して情報収集を行い、それらを分析し、Googleスライドにまとめました。

本日は、調査結果を中間発表として発表しました。

質疑応答や担当教員からのアドバイス、他者の発表を聞きながら質問を考えることで、自らの思考を深めていきました。

「共生社会」の中間発表の様子

「グローカル」の中間発表の様子

「生活デザイン」の中間発表の様子

また、「サイエンス」のコースでは、関西学院大学 生命環境学部 藤 博幸 教授にお越しいただき、ご講評をいただきました。

「サイエンス」のコースでは、10グループの発表があり、それぞれのグループの発表後に質問や今後の探究活動のアドバイスをいただきました。

生徒たちが真剣に話を聞いている様子が印象的でした。

藤先生、ありがとうございました。

さて、今回の発表はまだあくまで「中間」発表です。最終発表は来年7月です。

今回の中間発表での気づきや学びをこれからの探究活動につなげていきましょう。

小高連携授業 理科の楽しさ・面白さを伝えよう

10月26日、小高連携授業で三田小学校の4年生が有馬高校にやって来ました。

元気な4年生。わくわくした表情で足取り軽く現れました。

今日は『理科』の実験や観察を通して、楽しさや面白さ、不思議さを体感してもらおうと、有高3年生の生物・物理・化学授業選択生徒が案内や実演をしました。

前日までに準備や役割分担を放課後も残って行い、万全の準備をしてお迎えしました。

いささか緊張しながらも『化学実験』ではまず、液体窒素実験の実演。

「窒素知ってるぅ~!!」と傍に寄って食い入るように見つめる4年生。

「この花を窒素に入れるとどうなるかな」「風船はどうかな」など、有高生も4年生に語りかけながら実演します。

物質の変化を目の当たりにした4年生は、その度に歓声をあげて驚いていました。

そしてスライム作りに挑戦。

配られた液体を覗き込んで「これなんやろ?」「ボンドみたいな匂いがすんで」と思い思いに感じたことを発言する元気な4年生。

有高生も4年生にできるだけ分かりやすく作り方の手順を説明しようと頭をフル回転。サポートする生徒もどう動いたらよいかを互いに声をかけあいながら動いていました。

こちらは『生物実験』。

顕微鏡を覗き込んで生物を観察したり、教室内の生き物を見る4年生に説明をしながら生物の生態や不思議さを伝えようとしていました。優しい語りかけをしたり、時には「こっちに移動するよ~」と声高らかに呼びかけたりと、その場その場に応じた対応を考えて行っていました。

人体模型を前に身体や聴診器の使い方の説明や生物クイズも行いました。

自分の知識を言葉で相手に伝えることの難しさや、準備や進行の手順、段取りを実際に進めることの大変さを感じたようですが、同時にこうした実践を通して学ぶことの大切さも体感し、学びにつながりました。

連携授業を終えた後には「小学生がこんなに喜んでくれるなんて嬉しかった」「楽しかった」「やってみて良かった」という感想が聞かれました。

三田小学校の4年生のみなさん、理科の実験はいかがだったでしょうか。

有高生のお兄さん、お姉さんが話していたように、「理科の楽しさ・面白さ」を感じてもらえていれば嬉しいです。

また、理科の時間には今日のことを思い出してみてください!

特色ある授業~福祉・食事介助~

介護ベットの準備をしています。介護ベッドがある高校も珍しいです。

先ずは、高さ調節から。

介助者と介護者になって食事介助の体験授業です。

「足の方を上げていきますね」「頭を上げますよ」と、声をかけ、介護の要点を確認しながら進めています。

実際に食事介助の体験です。食事を口に運ぶ角度や量、タイミングなど、気を付けることが多くあります。

また、実際に食べさせてもらうことで、相手の気持ちを理解することにもつながります。

「みかんゼリーを食べますよ」「おいしいですか」など、気持ちをほぐし、食事の時間を有意義なものへと導く声かけをしていました。

人と関わりを持ちながら学びを深めることで、相手に対する思いやりや気付き、気遣いが生まれている姿が見られます。それらは福祉の分野だけでなく、広い分野において役に立つ体験となることでしょう。

これからも体験学習を通し、技術習得と共にプラスアルファが身に付く授業を展開していきます。

特色ある授業~福祉・災害支援~

災害時、電気やガスの供給が止まると私たちの生活は一体どうなるでしょう。

その中でも『食事』に関することは、生きていく上で欠かすことのできない最重要要因です。

そんな時、救援物資を待つことも一つの術ですが、災害時に備えて、太陽光を利用した調理器具を準備しておくことも一つの術です。

パネルシートと厚紙を使って『ソーラークッカー』を製作しています。

展開しているパネルを組み立て、クリップで止めると・・・・・・。

完成です。銀色のパネルの中に食物を置いて、太陽光で調理をします。

片付け時はクリップを外してコンパクトにしまっておくことができます。

ゆで卵なら約5時間ぐらいで出来上がります。

災害時に備える危機管理を学びながら、自分たちがどんな支援ができるかを考え実際に取り組んでみることは、物事を様々な角度から見つめ直す機会にもつながります。そして、普段はいかに便利な生活を送っているかを感じているようでした。

自分たちが体験したこと、学んだことを周りの人たちに伝え、学びや気付きが広がっていくことを期待します。

福祉科目「生活支援技術」災害時における食事の支援

3年生の生活支援技術の授業より。

9月1日は「防災の日」ということもあり、9月7日の授業は防災を考えながら、福祉の授業を展開しました。

普段食べなれているもの、好きなものを常備しておき、期限が近付けば食べて補充する。ローリングストックについても学習しました。そして、非常食の定番とされるカンパンを、どうすれば美味しく食べられるかを考え、実食しました。

まずカンパンだけを食べました。「そのままでも食べられなくはないけど食べにくい」「毎日となると…」「固い」「水分が奪われるので、咀嚼や嚥下の問題が…」など福祉的な視点からの感想もあり、さすが3年生です。

電気やガスを使えば、いろんな食べ方が考えられそうですが、今回は家の中にありそうな調味料を使ってアレンジ、チャレンジです。

人気が高かったのは「お好み焼きソース」「マヨネーズ」「鰹節」の組み合わせでした。

「ジャム」と「ホイップクリーム」のスイーツ風、「ごま油」と某スーパーにあった、バター醤油パウダーも好評でした。

もしものときの備えとして、役立てればと思います。

咀嚼や嚥下の問題解決にも目を向けていきたいと思います。

特色ある授業~福祉~

有馬高校の総合学科では、特色のある授業を展開しています。

幅広い選択授業の中から、興味・関心、進路希望に応じて、生徒自身が自分で授業を選択しています。

こちらは2年生社会福祉基礎の授業です。実習で車椅子の介助をしています。

実際に触れて、確かめて、やってみて気づくこと、思うこと、考えることが大切です。意外と簡単そうに思っていた事でも、やってみるとそうでない事はたくさんあります。体感する。これも授業の中では意義のあることです。

車椅子を押しながら「周りに木があります。人が近づいてきました」など、車椅子を利用する目の見えない人の介助を想定して、周囲の情景を言葉で伝えていました。

段差を降りる時は、前に転倒しないように後方から足で支えて衝撃を抑えます。

段差や階段を昇る時は、何人かで持ち上げます。体力が必要です。

また、車椅子を押す人の目が見えなかったとしたらどうすると思いますか。

目の見える車椅子に乗っている人が、言葉で誘導します。

どう伝えれば、どんな言葉を使えば上手く伝わるかを考えて話さなくてはいけません。「あとちょっと、もうちょっとで右!」と言っても、あとちょっとってどのくらい?何度かやり取りをし、「あと5歩真っ直ぐ」「あと3歩で右へ」など、具体的な言葉で伝えることの大切さに気が付いたようでした。

社会福祉基礎では福祉と防災を通して、今回は、障害者理解と避難行動における知識と実践の習得を目指しています。

希望する進路は様々ですが、看護でも、介護でも、社会支援でも、あらゆる分野で役に立つことでしょう。

教諭と生徒が一緒に福祉の大切さを共有しながら、授業に取り組んでいます。

77回生 NIE講演会

7月13日(木)3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会の三好様にお越しいただき、新聞の読み方講座(総合学科 2年次対象)を実施しました。

インターネットは生徒たちにも最も馴染みのあるものとなっていますが、そういった時代の中でどのようにして新聞を読めばよいのかというところに焦点を当てられた講義でした。

新聞の特徴として、さまざまな情報が書かれている「網羅性」や大事なことをはじめに書く「逆三角形」といったものがあります。

これらの特徴を生かすと、見出しや前文を読むだけで概要をつかむこともできる一方で、本文も読むと詳細を知ることもできます。

新聞は、目的や興味に応じて読み方を変えることができるということを学びました。

インターネットでは不得意な分野の記事を避けてしまう傾向があります。

そのため、様々な情報が一覧となっている新聞を使用し、見出しと前文を少し読むところから始めることで、これからの先行きが見えない世界の情報をつかめるようにしていきましょう。

また、今回の講演会の記事が兵庫県NIE推進協議会サイト内「記者派遣」にアップされています。

ぜひご覧ください。

兵庫県NIE推進協議会の記事はこちら

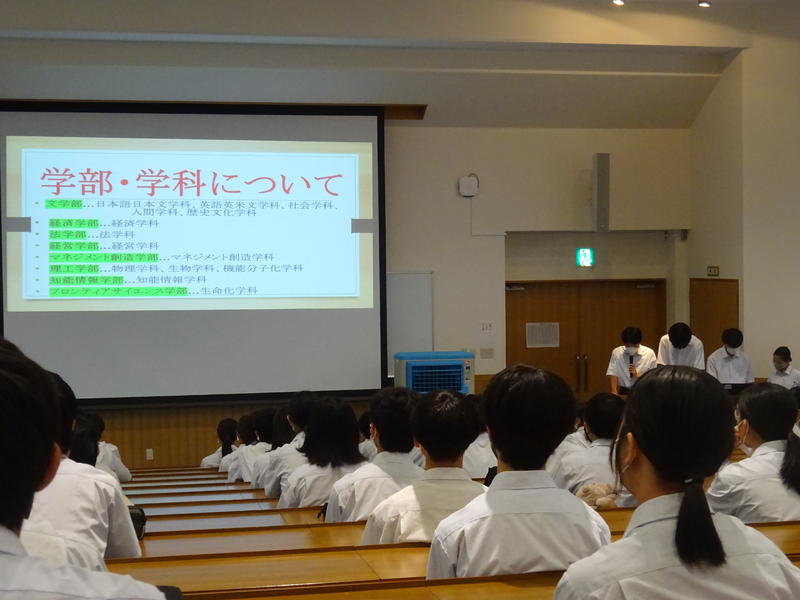

1年生 科目選択保護者会

7月4日(火)14:30から、78回生の保護者様向けに2・3年次の科目選択についての説明会を実施しました。

たいへん暑い中お越しいただき、ありがとうございました。

有馬高校では、多岐にわたる科目を自らが選択して履修することができます。

それらの選択する科目は、生徒一人ひとりの将来の進路によって異なるため、1年生の段階から、将来の見通しをもつことが大切になります。

来年度の科目選択は進路実現のための第一歩です。

生徒のみなさん自身も考えなければなりませんが、保護者の方々におかれましても、ご自宅でお子様とお話をする機会を設けていただければと思います。

また、アドバンストクラスについての説明も実施しました。

アドバンストクラスとは、高い学習意欲を持った生徒で構成されるクラスで、難関大への進学を目指すために、少人数制の授業を展開したり、早朝・放課後・長期休暇中の補習を行ったりしています。

来年度のアドバンストクラス希望者は、今回の夏季補習の受講と夏季補習確認テストの受験が必須となります。

自身の進路実現に向けて、考えていきましょう。

2年生 ARIMA探究Ⅰ「問いの立て方」講義

6月19日(月)、5・6限のARIMA探究Ⅰの時間に、神戸親和大学 教育学部 児童教育学科 教授の冨田哲浩先生にお越しいただき、「問いの立て方」についての講義をしていただきました。

どのようにして「問い」を立てればよいのか、また、良質な問いとそうでない問いにはどのような違いがあるのかを丁寧に説明していただきました。さらに「問いの立て方」の実践演習を通して、良質な問いを立てるための考え方をつかむことができました。

「探究」とは、たんに本やインターネットで情報を調べるといった「調べ学習」とは異なるものだ、という言葉も印象に残りました。

来週のARIMA探究Ⅰの時間には、ついにコース希望調査を行います。

今後の探究の際にも、今日の講義で学んだ「問いの立て方」を思い出しながら探究活動に取り組んでいきましょう。

77回生 ARIMA探究Ⅰ「三田市の課題・魅力化について」プレゼンテーション発表

6月12日(月)、5・6限のARIMA探究Ⅰの時間に各HR教室において、これまでグループで三田市の課題や魅力化のための意見を出し合い、Googleスライドにまとめてきたものを発表しました。

フィールドワーク(1年3月)からスタートし、三田市の課題や魅力化のためにできることを考えてきました。スライドを作成し、発表練習してきた成果を、どのグループも発揮してくれました。

発表していたテーマは多岐にわたり、「人口減少を防ぐための空き家の活用」や「子どもや高齢者が暮らしやすいまちづくり」など、興味を惹かれるものが多くありました。

また、どのグループも下調べを丁寧にしている様子が発表を聞いていてよく伝わりました。

来週には「問いの立て方」講義、再来週にはコース希望調査を行います。

頑張っていきましょう。

77回生 ARIMA探究Ⅰ「国際社会・地域社会の諸問題」講義

5月29日(月)、5・6限のARIMA探究の時間に、

甲南大学 全学共通教育センター 久保はるか教授にご来校いただき、

「国際社会・地域社会の諸問題」についての講義をしていただきました。

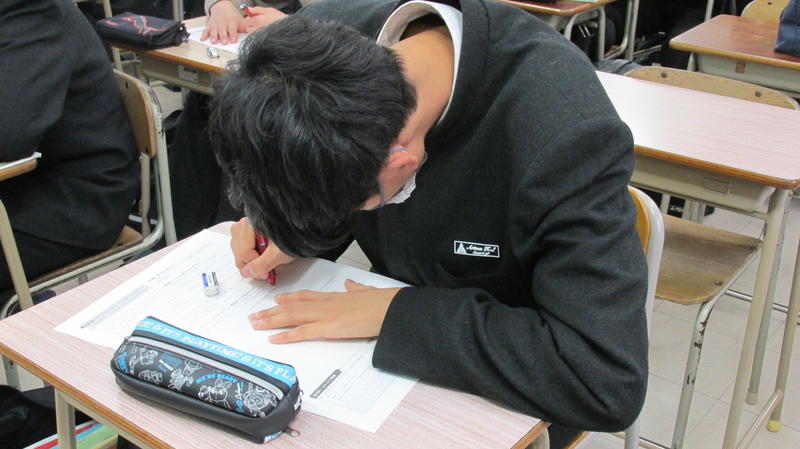

生徒のみなさんは、新聞記事を用いながら、

世界の課題について考えたことや理解したことをワークシートに書き込んでいました。

コース別学習について、少しずつビジョンを描いていきましょう。

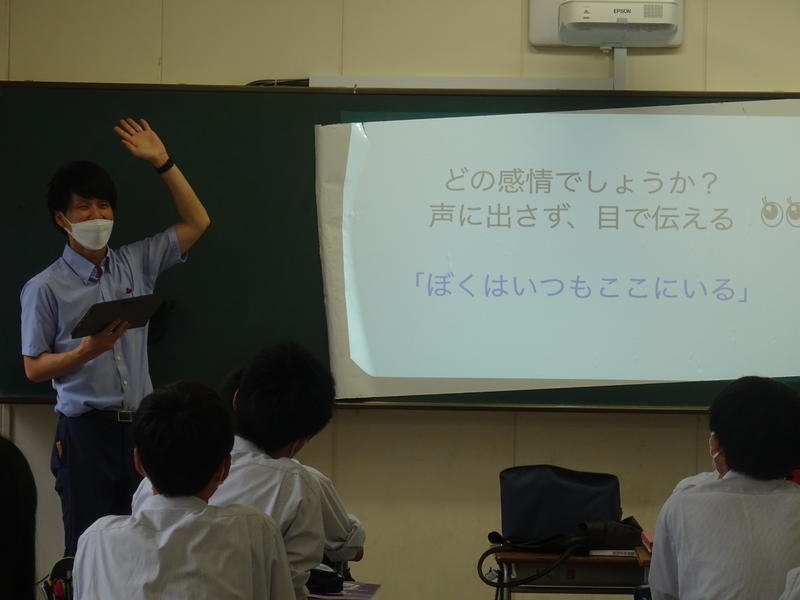

1年生 「産業社会と人間」ガイダンス

4月12日(水)、6限に「産業社会と人間」のガイダンスを実施しました。

本年度の実施計画の内容を、ガイダンス資料を基に説明しました。

後半には、コミュニケーショントレーニングを行い、

話を聞く時の表情や反応に気をつけながら人とかかわる練習をしました。

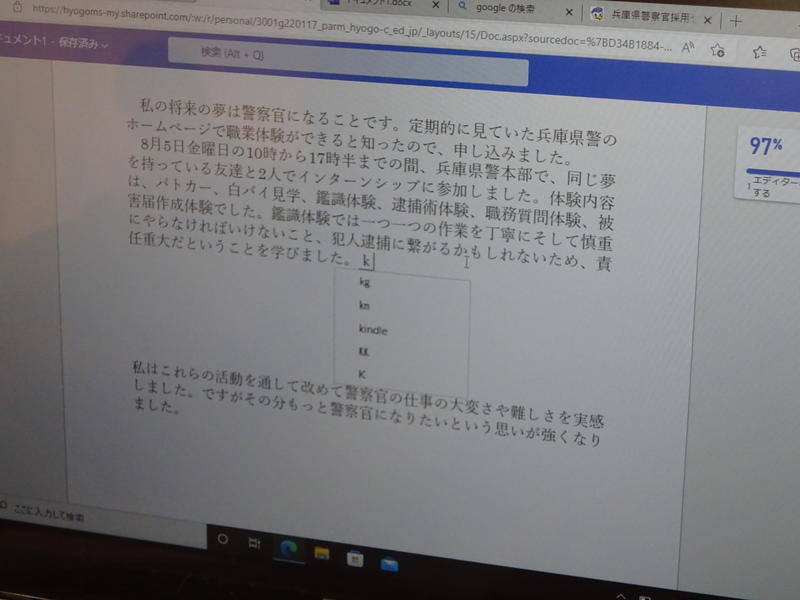

3年生 小論文事後指導

4月12日(水)、3・4限に小論文の事後指導が行われました。

返却された小論文の添削や、ガイダンス資料の答案例を基に、

自己PR文の見直しをしました。

説得力のある小論文を書けるよう、これからも頑張っていきましょう。

「産業社会と人間」2分間スピーチ

12月16日(金)の「産業社会と人間」は、2分間スピーチクラス発表を実施しました。

このプログラムは、今まで受けてきたキャリアガイダンス、プロフェッショナルin有馬などさまざまな授業の集大成として、2分間で「私の夢」を語るものです。日常生活の中で夢を語る機会はそれほどなく、生徒にとっては自分の思いを改まって表現する初めての経験だったかもしれません。具体的な職業を挙げる生徒もいれば、目指す生き方を挙げる生徒もいました。どの生徒にも入学時にくらべ、少し大人の顔が垣間見られました。

今日の中からクラスの代表3名が選ばれ、1月13日(金)の学年発表会で学年代表が決定します。

課題研究発表会(総合学科3年次生)

12月15日(木)1~3限の3時間をかけて、総合学科3年次生(75回生)の学びの集大成である「課題研究発表会」が実施されました。生徒主体の運営のもと、各教科14講座の代表者がそれぞれ発表してくれました。

最初に校長先生から、「クリティカルシンキング」を大切に発表を聞いてくださいとアドバイスいただき、聞く側の姿勢をご教授くださいました。そして発表スタートです。各講座の代表とあって、魅力的な発表ばかりで、3時間があっという間に過ぎてしまいました。

最後に学年主任より、「どの発表もすばらしく感動しました。それぞれ産みの苦しみを味わいながらの課題研究だったと思いますが、その分、代表者の発表がより共感して聞けたのではないでしょうか。それぞれ自分の課題に直面し、成し遂げたことに自分の成長を見出して欲しいです。」と講評をいただきました。

この発表会でさらに代表に選ばれた講座が、1月29日に行われる学習活動発表会でも発表します。

77回生 「産業社会と人間」ープロッフェショナルin有馬の新聞作り

11月18日(金)の「産業社会と人間」は、プロフェッショナルin有馬を振り返り、新聞を作りました。

各コースの講師の先生方について、インタビューの内容、インタビュー後の新しい発見、感想などをそれぞれのコースに分かれて協力して新聞に書き起こしていきました。

どのコースも創意工夫をこらして、美しく楽しい新聞ができあがりました。

完成した新聞は校内に掲示し、講師の先生方へお送りします。

次回は、2分間スピーチに先がけて大学教員による「スピーチ講座」を実施予定です。

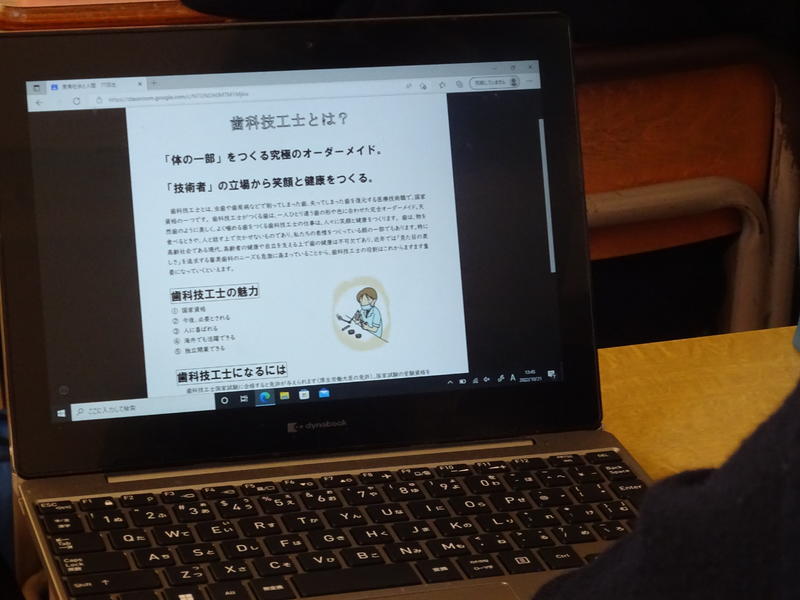

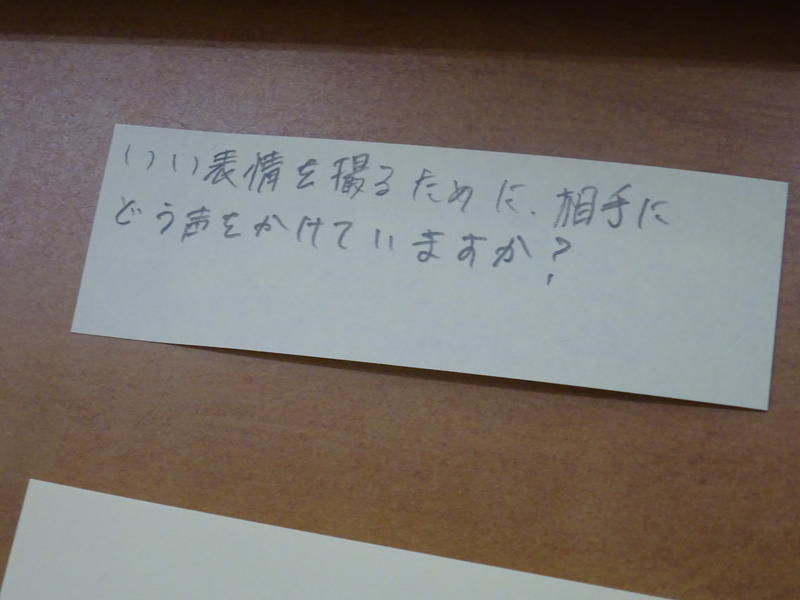

「産業社会と人間」プロフェッショナルin有馬

11月11日(金)の「産業社会と人間」は、「プロフェッショナルin有馬」を実施しました。

製菓会社経営者、市役所職員、カメラマン、シンガーソングライター、歯科技工士、新聞記者、IT会社社員などの職業人を講師に、高校時代、仕事に就くまでの道のり、仕事のやりがい、心がけていることについて質問しました。その道のプロフェッショナルのお言葉はとても重く、温かく、生徒たちは目を輝かせながら、真剣に職業人のお話に聞き入っていました。

今日の学びをポスターにまとめ、12月には「私の夢」をテーマにスピーチをします。

講師の先生方、本当にありがとうございました。

理科 三田小学校との小高連携授業

11月10日(木)の3年生課題研究の授業のなかで、三田小学校の4年生をお招きしての理科教室を実施しました。

本校総合学科の3年生で生物実験講座・化学物理実験講座の選択者が、小学生に「理科の面白さ」を伝えるために、計画を練り、自分たちで運営を行いました。

生物実験講座班は、顕微鏡での観察や人体模型を使ったクイズ等を行いました。

化学物理実験班は、スライムつくりや液体窒素を使った実験ショーを行いました。

がんばって準備した甲斐もあり、小学生たちに「おどろき」や「発見するよろこび」を感じてもらえたようです。この機会を通して、理科好きの子供たちが少しでも増えてくれると嬉しいですね!

本校生徒にとっても、得るものが大きい良い1日となりました。お疲れ様でした!

76回生総合的な探究の時間~自己探究について~発表①②

総合学科2年次生は、三田市の魅力化をグループで考えたのち、それぞれ個人の興味・関心に応じた自己探究を進めてきました。SDGsの観点から探究テーマを探しつつ、自己の課題解決に向かって研究した成果を発表しています。食品ロス問題や、海洋プラスチック、絶滅危惧種など切り口は様々ですが、身近な解決策はそれぞれ共通するものがあるように感じます。

11月1,8日とそれぞれのクラスで発表が進んでいます。あと3回でクラス発表を終えたのち、1月10日(火)には代表者発表会があります。どのようなテーマが発表されるのか楽しみです。

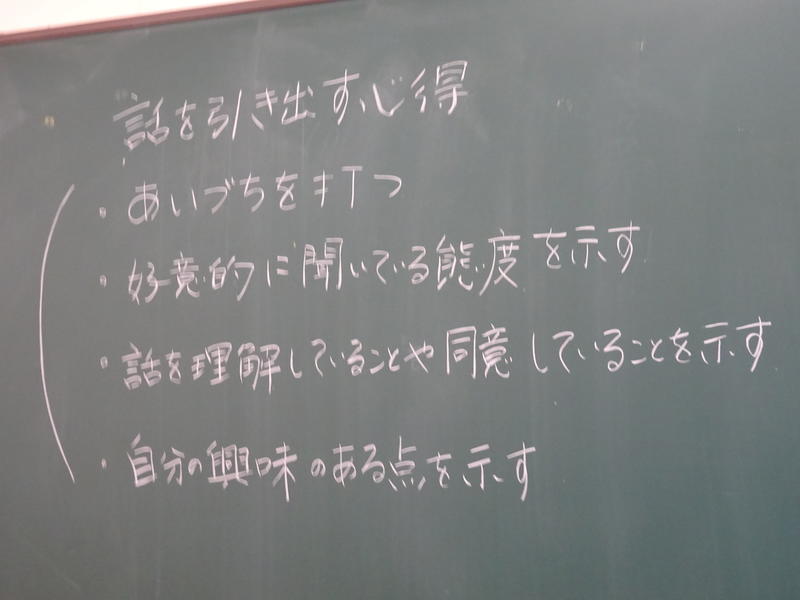

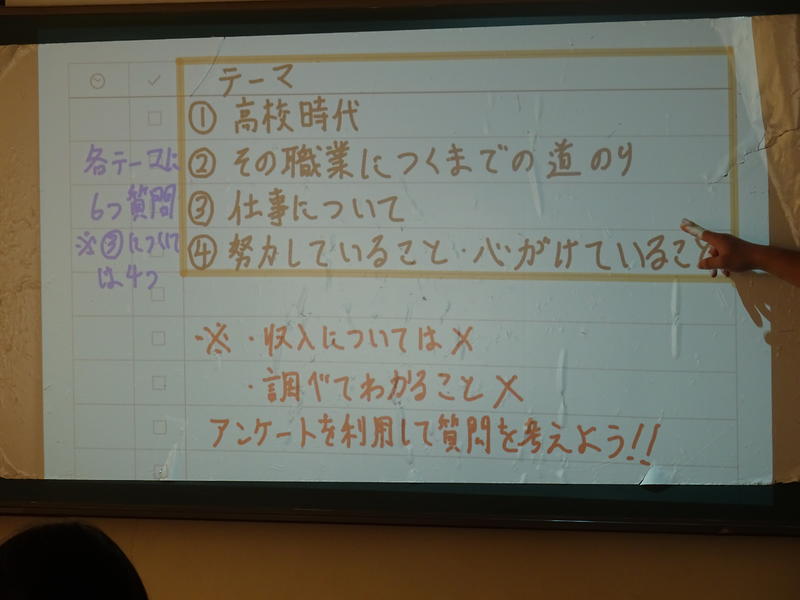

「産業社会と人間」

10月28日(金)の「産業社会と人間」は、11月11日(金)の「プロフェッショナルin有馬」の準備②を行いました。

上手なメモの取り方のレクチャーを受けた後、実際に音声を聞きながらメモを取る練習をしました。その後、インタビューにおいて話を引き出す心得の確認をし、グループに分かれて本番同様にインタビューの練習をしました。授業担当者や、学年に授業に来ている教員を職業人に見立てての練習でした。相手の答えを受けて質問を考えていくことの難しさに悪戦している生徒もいました。

11月11日は、7つの職種の職業人の先生方が来校されます。

講師の皆様、よろしくお願いします。

「産業社会と人間」

10月21日(金)の「産業社会と人間」では本日から「プロフェッショナルn有馬」に向けてコース別学習を始めました。

7コース8人の職業人にお越しいただき、働くことについて、学生時代についてなどのインタビューを行う「プロフェッショナルn有馬」のための質問事項をグループに分かれて考えていきました。

今年度お越しいただく講師の先生方は、歯科技工士、カメラマン、製菓会社社長、市役所職員、歌手、新聞記者、IT企業社員と多岐にわたった職業の方々です。当日2名の職業人のお話をうかがうことができ、生徒たちは、職業について、イメージを広げながら質問を考えていきました。

生徒たちは、この授業を通して働くことの意味を考え、将来の仕事について具体的に考えていくことになります。

次回「プロフェッショナルin有馬」は11月11日(金)に実施します。

講師の先生方、お世話になります。よろしくお願いいたします。

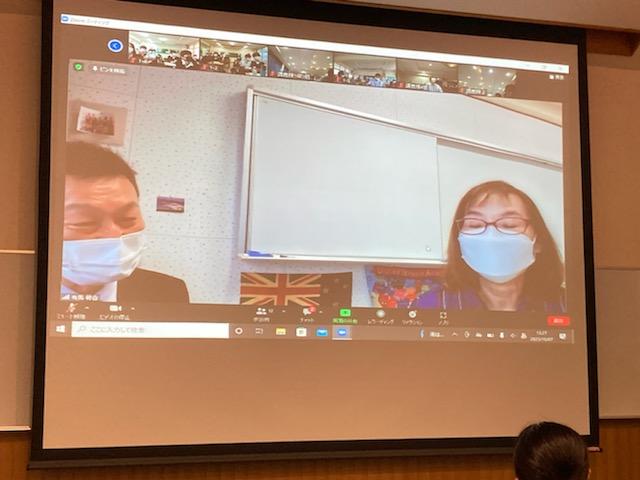

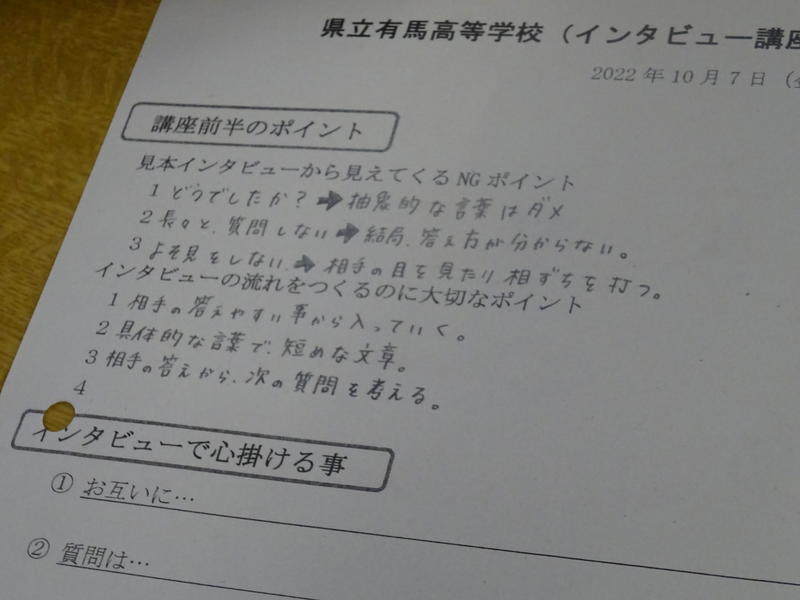

「産業社会と人間」インタビュー講座

10月7日(金)の「産業社会と人間」は、FM三田のアナウンサー門垣さんにお越しいただき、インタビュー講座を実施しました。講師をホストにした、ZOOMによる授業でした。

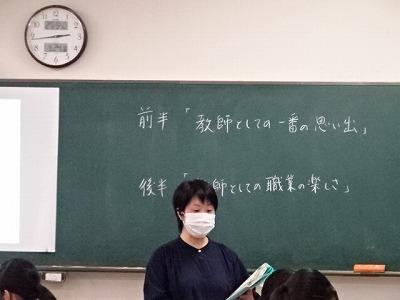

最初に見本として、門垣先生から本校教頭先生にインタビューをしていただいた後、生徒たちが、1人2つ質問を交えて担任の先生や授業担当の先生に直接インタビューをしました。ポイントは、相手の答えを受けてさらに踏み込んだ質問をその場で臨機応変にすることで、生徒たちは考えながら「先生の意外な一面」を聞き出していました。ZOOMを通して他の教室のインタビュー内容の発表を聞くことができ、他クラスの教員の人柄についても知ることができました。。

インタビューを通して教師と生徒との距離が縮まり、どの教室も大盛り上がりでした。

最後にまとめとして、門垣先生からインタビューの心構えをお聞きしました。

次回からは、本日のインタビューの極意で学んだことを生かして「プロフェッショナル in有馬」(職業人インタビュー)の準備を進めていきます。

門垣先生、ありがとうございました。

特色ある授業「スポーツⅣ(ダンス)」

9月30日の体育大会で、「スポーツⅣ」選択者がダンスを披露しました。

この授業は、有馬高校の特色ある授業の一つで、3年次生が選択しています。

この日の発表は日ごろの授業での練習の成果を全校生徒、保護者、職員の前で披露したもので、今年初めての大きな発表でした。有馬高校のグラウンドの広さに負けないダイナミックな踊りに、見学者からは盛大な声援と拍手で会場は大盛り上がりでした。

このダンスは、10月29日(土)のオープンハイスクールでも披露されます。

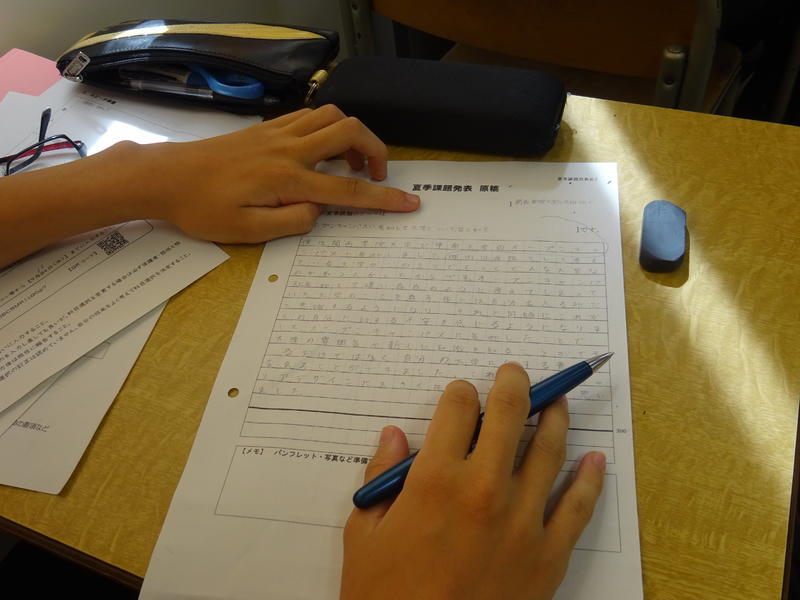

産業社会と人間『1分間スピーチ』

9月9日(金)の1年次生「産業社会と人間」は、「1分間スピーチ発表会」でした。

夏季課題「わたしのキャリアデザインのために」において

①ボランティア活動に参加する ②身近な職業人にインタビューをする ③大学、短大などのオープンキャンパスに参加する ④インターンシップに参加する

4つの課題のうち1つを選択し、先週から取り組んだスピーチ原稿をもとに、みんなの前で発表しました。

概ね②の身近な職業人にインタビューする人が多くいた印象です。中には父親の職場に同行し、家ではゴロゴロして過ごしているのに、職場ではキリっとしていて格好良かったです、と発表した生徒もいました。社会に出て仕事をすることの大変さを自分たちなりに学んできたようです。

11月には、実際に仕事をされている職業人7名の方に有馬高校へお越しいただき、社会の中での職業の意義や、仕事についてのやりがいなど、「働く」ことへの考えを深めていきます。どのようなお話を聞けるか楽しみにしています。ぜひ、それまでにインタビューの技法やコミュニケーション技術を磨いていって欲しいです。

76回生総合的な探究の時間~神戸学院大学学生プロジェクト発表~

9月6日(火)総合的な探究の時間に神戸学院大学経営学部より学生さんをお招きし、プロジェクトの発表を実施していただきました。このプロジェクトは、地域の活性化・社会貢献等に繋がる学生の主体的・自主的な学びを支援することを目的としたもので、木元さん、大川さんのお二人も三田市の活性化につながる研究をされています。

三田市の「第5次総合計画」をもとに、若者の人口流出をどう抑制するのか、といった課題設定で進められていました。解決策として、若者に三田の魅力を発信するべく、三田の魅力満載の冊子づくり、それをもとに出前授業を企画しています。道半ばではありますが、どのような方向に行きたいのか、どう計画を立て実行していくのか、明るい雰囲気でとても楽しく伝えてくれました。

76回生のみなさんは、夏季休暇を利用し、情報収集を進めてきました。それらを発表にどう活用していくか、今日の学生発表を通して具体的な方法をつかむことができたでしょうか。次回から情報の整理・分析、まとめとつながっていきます。どのような探究発表になるのか、非常に楽しみです。

「産業社会と人間」

9月2日(金)の「産業社会と人間」の授業は、夏季休業中の活動について1分間スピーチの原稿を作成しました。

夏季休業中に「私のキャリアデザインのために」というテーマで、

次の4つの課題の中から1つを選び、その活動報告を書いてきました。

1 ボランティア活動をしよう!

2 職業人インタビューをしよう!

3 オープンキャンパスに参加しよう!

4 インターンシップに参加しよう!

その報告書をもとに、活動内容と感想を300字程度の原稿にし、1分間のスピーチを披露するという取り組みです。

今年度より、1年次生はタブレットを使って授業に臨むようになり、自分のタブレットに原稿を収める生徒もいました。

原稿作成の合間に、夏休み中に考えた科目選択について、担任との面談を並行して行いました。

進路実現へ向け、担任団をはじめ職員総力を挙げて、生徒たちの科目選択指導にあたっていきます。

1分間スピーチクラス内発表は9月9日実施の予定です。

「総合的な探究の時間」の職員研修の実施(総合学科部)

8月3日(水)に「総合的な探究の時間『ARIMA探究』」についての職員研修を実施しました。

「探究」実施校の先進地見学報告の後、

「サイエンス」「共生社会」「生活デザイン」「グローカル」の4コースに分かれて

職員が実際に「探究」のプロセスを体験しました。

来年度も職員全員で生徒の皆さんの「探究活動」をサポートしていきます。

「産業社会と人間」(総合学科)

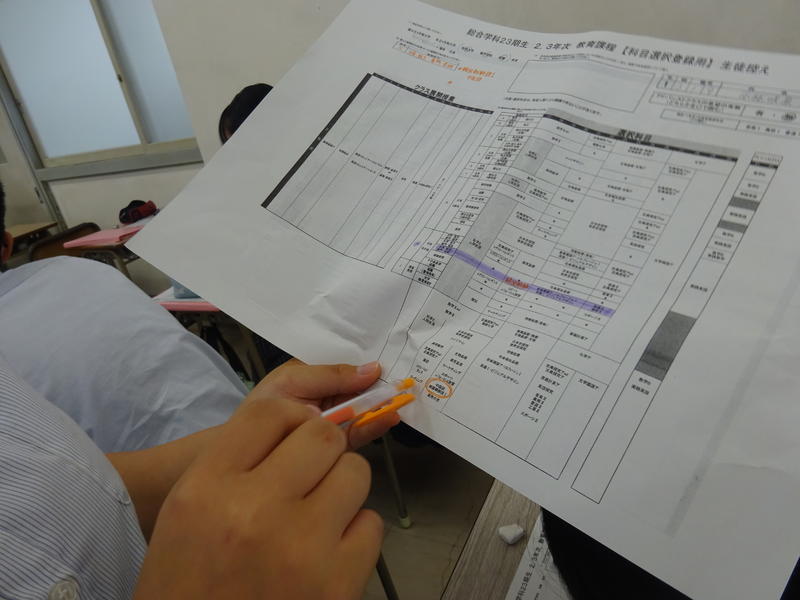

7月15日(金)「産業社会と人間」の授業では、1年次生対象に上級学校訪問発表会と科目選択を実施しました。

上級学校本門発表会では、6月3日に訪問した大学について、総合学科のボランティアスタッフとして活躍中のWILLスタッフが、5コースに分かれプレゼンテーションソフトを使って発表しました。どのプレゼンも工夫を凝らした興味深い発表でした。

科目選択では、自分の希望する進路分野をもとに、受験科目を踏まえつつ、興味関心に応じた科目を加えた自分の時間割を考えました。夏休みの三者面談で担任、保護者をまじえて相談の機会を持ち、8月30日には登録用紙を提出します。総合学科77回生、いよいよ進路実現に向け、動き始めます。

司会のメンバーです

コース別の発表です

教育課程表です

担任と相談中です

産業社会と人間

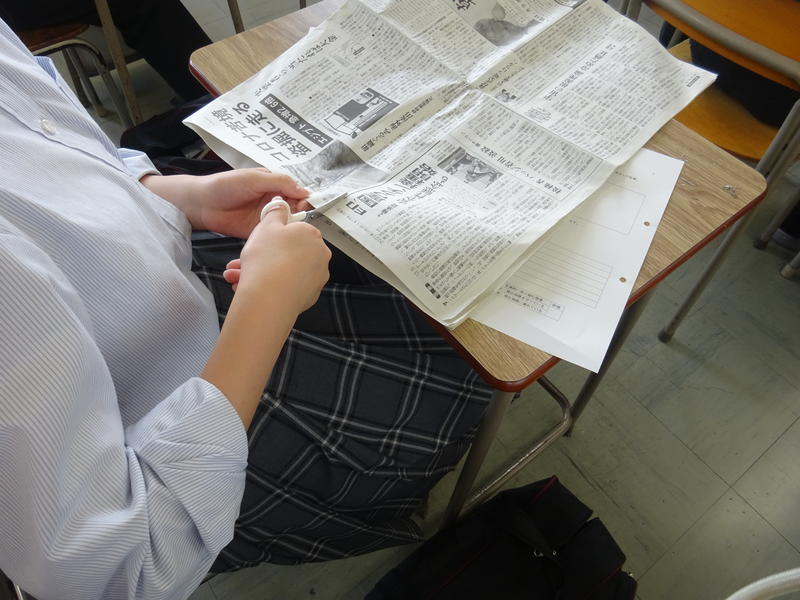

6月24日(金)の「産業社会と人間」は、5時間目に科目選択ガイダンス後半の部、6時間目にコミュニケーショントレーニング、「オススメ記事を紹介しよう」を実施しました。

科目選択ガイダンスについては、10日(金)の続きで、各科目からの選択上の注意点の説明がありました。

さらに放課後には、看護・医療・栄養系分野について進路別説明会を開催します。

6時間目のコミュニケーショントレーニングは、非言語コミュケーション、言語コミュニケーションの両方を体験しました。前者では言葉を介さずに目だけによるコミュニケーションをとることの難しさを、マスクが日常となった現在、改めて実感しました。「オススメ記事を紹介しよう」では、新聞記事の中から気になったニュースを取り上げ、要約し、それについての意見を述べる作業をしました。手短にまとめ、自分の意見を表現することのトレーニングとなります。

今日の授業は、生き方を考え、コミュニケーション力を身につけ、自分を表現する力を養うという「産業社会と人間」の目標のエッセンスのつまったプログラムでした。

「産業社会と人間」

6月10日(金)の「産業社会と人間」は科目選択ガイダンスを実施しました。

今年度の総合学科1年次生より、新しいカリキュラムになり、選択科目の改編成が行われています。自分の目指す進路に向け、選択科目を考えていきます。

A~Iまでの9つのタイプの進路目標から、受験科目を調べ、それに自分の興味・関心のある選択科目を組み込んでいきます。

科目選択ガイダンスは、本日と6月24日の2回にわたって行い、その後夏休み中の三者面談を経て、秋には本登録します。

77回生は、2年後の進路実現に向け、加速し始めました!

「産業社会と人間」

5月27日(金)の「産業社会と人間」は、上級学校訪問のための準備をしました。

6月3日(金)の大学訪問に先駆けて、高等教育機関について学び、訪問する大学の情報を得ました。

当日は大学生へのインタビューを予定しており、質問項目を考え、実際にインタビューの練習をしました。

この訪問を終えると、生徒たちは、いよいよ科目選択を進めていきます。

自分の進路を考える具体的な活動の始まりです。

6月3日は

甲南大学、関西学院大学、兵庫県立大学、神戸女学院大学、武庫川女子大学、

関西大学、近畿大学

の7大学に訪問する予定です。

各大学のみなざま、お世話になります。よろしくお願いします。

当日と7月15日の発表会の運営をしてくれるWILLスタッフです。

産業社会と人間「アンガーマネジメント講座」

4月22日の「産業社会と人間」は、「アンガーマネジメント講座」を実施しました。

日本アンガーマネジメント協会より6名の講師をお招きし、5時間目に怒りのマネジメントと対処法、6時間目にはカードを使っていろいろな場面の怒りの沸点をグループでシェアするゲームをしました。

高校に入学して3週間が経ち、クラスに友だちができはじめているようですが、どんなことにどのくらい怒りを感じるかを話し合うことで、お互いに知らなかった内面を知ることができたようです。「全然腹立てへんねんな」とか、「女子ってそんなんやねんな」と言う声がところどころで聞こえてき、「自分とは違う考えを持っている人」の存在に改めて気づいたようでした。今回の学びを生かし、高校生活で豊かな人間関係を築いてほしいものです。

課題研究ガイダンス

4月14日(木)第1回目の課題研究は、小論文模試の書き直しと、課題研究のガイダンスを行いました。

小論文は、12日(火)に講師をお招きして「自己PR文」の振り返りをしたのを受けて、返ってきた自分の小論文模試の答案を見直し、アドバイスに従って書き直していきました。生徒たちにとってハードルが高かったのは、自分の目指す進路・職業が社会の中で果たす意義についてでした。それでも、答案をしっかりと見直し、真剣に自己PRすべき点について考え直していました。

課題研究のガイダンスは、各教科に分かれての活動でした。自分の興味関心のある世界の中から社会的な課題を見つけるため、興味のマッピングを進め、問いを立てる作業を行う生徒や、タブレットを使って調査を進める生徒、先生と面談をして課題を見つけようとしている生徒など、さまざまな活動を進めました。発表、まとめへ向かって、今年度は20回の活動をします。

「産業社会と人間」

3月9日(水)の「産業社会と人間」は、次年度の「総合的な探究の時間」のためオリエンテーション講座を、甲南大学経済学部教授 石川路子先生に実施していただきました。

探究には、洞察力、観察力が必要であるということを、「金持ちになるためには」「イケメンはお金持ちになれるのか」と言ったわかりやすい話題から話していただきました。

「一つのテーマを探究するプロセスを学ぶことによってビジネスパーソンに必要不可欠な洞察力を身につける」

そのためには、「『なぜ?』といろいろなことに疑問を持つようになってみる、世の中の事象に疑問を持ってみる」

というお話は、探究活動の目指す学びの姿であり、生涯にわたって学び続けることの大切さを考えさせてくれる授業でした。

おもしろく、引きつけられる先生のお話に、生徒たちは、真剣に自分で考え、周囲の友だちと考えを共有し、90分の授業は存分に頭を動かし、心を動かしていました。

今日のお話をもとにして、春季休業中に三田市の課題や魅力化について考えてくることが宿題となります。

ぜひ、当たり前に考えていることが当たり前ではないことに気づき、洞察力を働かせて、探究に望んでくれることを願います。

「産業社会と人間」

2月18日(金)の「産業社会と人間」は、小論文の原稿作りを進めました。

今日の授業は、3月4日(金)実施予定の小論文模試に向けての準備となるものです。

2月4日(金)の外部講師による「小論文講座」で学んだことをもとに、「人はなぜ働くのか」というテーマで小論文を書いていきました。

このテーマは、「産業社会と人間」の1年間の取り組みの中で身につけてきた職業観にもつながるもので、生徒たちは、働くことの意味について、自分の考えを600字で書いていきました。働くことについての課題文を読み取り、それをもとに自分の意見を提示し、根拠を組み立てていきました。課題文を的確に読み取ることにむずかしさを感じている生徒も、すらすらと自分の思いを表現する生徒も、みな真剣に原稿用紙に向かっていました。

働くことについて考えることは、生徒たちのキャリアデザインにおいて大きな目標となります。

自分の生き方についてじっくりと考えてくれることを期待します。

探究基礎講座学年発表会(総合学科2年)

1月11日(火)1,2限 講義棟において『探究基礎講座学年発表会』が実施されました。

10月から実施されたクラス発表での代表生徒10名によるプレゼンテーションでした。さすがクラスの代表!明朗快活な話し方、そして発表資料も個性があふれており、目を引くものがありました。

講評を、探究基礎講座の導入でご講義いただいた神戸親和女子大学教授の冨田先生にお願いしましたが、発表者一人ひとりへの丁寧なコメント、今後へつながるアドバイスをおっしゃっていただけました。冨田先生ありがとうございました。

また、1月29日(土)学習活動発表会で「総合的な探究の時間」のまとめを発表する予定です。多くの方に生徒たちの学びを知っていただければ嬉しいです。

「産業社会と人間」

11月26日(金)の「産業社会と人間」は、「2分間スピーチ」の原稿作りをしました。

先週の「インタビュー講座」で学習したことを生かして、「私の夢」でスピーチをするための原稿を作りました。

夢を明確に持ち、「将来~になりたい」と書いている生徒もいれば、「夢がないからどうしよう」と、頭をかかえて悩んでいる生徒もいます。近い将来、もしくは、はるか先の自分がどのようになっているかを考えることができるのは、若者の特権です。大いに悩んで、自分の将来について考えてくれることを望んでやみません。

次回はいよいよ「2分間スピーチ」クラス発表です。どんなスピーチができるか楽しみです。

「商品開発」特別講義行いました!

11月24日(水)1・2時間目

商業の専門科目「商品開発」履修者11名が、知的財産権について、弁理士の先生をお招きして特別講義を受講しました。特に産業財産権である「特許権」「商標権」を中心に、コロナ渦における「ワクチン特許の一時停止」などの具体的な事例を入れ、更に「なぜ発明は権利として守らなければならないのか?」など、生徒に問いかける形で進めて頂きました。

特許法・商標法 第一条を例示され、産業の発展と消費者保護のために必要と締めくくっていただきました。

実務の最前線の先生の講義に、教科書では学べないビジネスの一端を感じることが出来ました。

76回生「産業社会と人間」ープロフェッショナル in 有馬の新聞作り

11月12日(金)の「産業社会と人間」は、プロフェッショナルin有馬を振り返り、新聞を作りました。

各コースの講師の先生方について、インタビューの内容、インタビュー後の新しい発見、感想などをそれぞれのコースに分かれて協力して新聞に書き起こしていきました。

どのコースも創意工夫をこらして、美しく楽しい新聞ができあがりました。

完成した新聞は校内に掲示し、講師の先生方へお送りします。

次回は、2分間スピーチに先がけて大学教員による「スピーチ講座」を実施予定です。

産業社会と人間

9月24日(金)の「産業社会と人間」では、前半は「働くことについて」、後半は「インタビューの質問を考える」をテーマに実施しました。

前半の「働くことについて」は、11月5日の「プロフェッショナルin有馬」の導入として、望ましい労働観について学習しました。後半は、次回実施予定の「インタビュー講座」の準備として、インタビューする先生への質問項目をグループで考えました。今回の質問項目を柱に、次回はインタビューを進めながら質問を深めていく技法を学んでいきます。

兵庫県立有馬高等学校

〒669-1531

兵庫県三田市天神2-1-50

TEL:079-563-2881(代表)

FAX:079-563-2882

JR三田駅 徒歩15分

神鉄三田駅・三田本町駅 徒歩15分