カテゴリ:総合学科部

家庭科 ふれあい保育 やよい幼稚園

6月26日(木)1・2限、家庭科では、2年次生の「保育基礎」の時間に、やよい幼稚園の園児の皆さんを有馬高校に招待し、ふれあい保育体験を行いました。

やよい幼稚園では、有馬高校出身の卒業生が教員として活躍しておられます。

あいにくの雨で大温室へのお散歩は中止となりましたが、清陵会館研修室で歌やゲームを楽しみました。

園児の皆さんとの交流を通じて、「保育」について実践的に学ぶことができました。

園バスのお見送りでは、正門を出るまでずーっと手を振ってくれる園児の姿に感動

「保育者になる!」という思いが更に強くなったのではないでしょうか。

やよい幼稚園の先生方、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

探究発表会だヨ 三田の皆さん全員集合!!

1月25日(土)に郷の音ホールにて、三田市内の高校6校が集まり、「探究発表会だヨ 三田の皆さん全員集合!!」と銘打ったイベントが開催されました。

展示部門には、人と自然科の「課題研究」や、2年生の修学旅行新聞、3年生の探究のポスターなどが貼られ、多くの人の関心を寄せていました。

発表部門においては、本校から5人の生徒が発表をしました。本番を前に緊張した様子が伝わってきますね。

1年生の「産業社会と人間」で行った2分間スピーチの優秀者がトップバッターとして堂々と発表をしました。

2年生からはオーストラリア海外研修で学んだことについてわかりやすくスライドを用いて説明しました。

そして3年生からは「ARIMA探究II」での探究の成果を2名の生徒が発表しました。

有馬高校の出番は1番最初だったのですが、終わった後も他の学校の発表を熱心に聞く姿も見られました。三田市内の学校がお互いに協力しながら、探究活動を盛り上げていきたいですね!

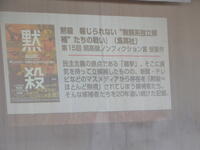

産業社会と人間「新聞の読み方講座」

1月24日(金)の産業社会と人間の授業では、神戸新聞社の三好正文氏をお招きして新聞の読み方について講義していただきました。

最初に、「気になるニュースは?」ということで生徒同士話し合いの時間を設けたところ、最近の芸能関係の話題から米国トランプ大統領就任に関すること、また相次ぐ通り魔事件など実に様々なニュースが出てきました。このことから、生徒の関心が実に様々な方面にわたることが再確認できました。

また、新聞は昨年行われた兵庫県知事選や衆議院議員選挙において批判されることがありましたが、三好氏はそのことを踏まえて、「いまほど『正しい情報を読み解く』ことが大切な時はない」と強調されていました。新聞の特徴として ①一覧性、②網羅性、③信頼性、④保存性 の4点を挙げており、SNSでの情報収集や発信が盛んな現代においても新聞の優位性はこれらの点においては保たれることになるでしょう。

なお、本校は現在NIEの研究指定校2年目にあたります。全校集会で紹介できなかったのでこの場を借りて紹介させていただきますが、先月12月に「いっしょに読もう!新聞コンクール」で学校奨励賞を受賞しました。

今後自分でさらなる情報を調べたり、そのことを友達や家族と共有したりして自分の考えを持ち、SNSの情報に安易に左右されないようにしていってほしいです。

そして1年生はこれからいよいよ探究が始まっていきますが、探究の題材が新聞の中に転がっているかもしれません!2年生も、今自分がしている探究に何か関連する話題がないか、ぜひ一度教室にある新聞を読んでみてください。全部読まなくてもいいです。見出しと前文を読めば大体の内容はわかる、のでしたね。(1年生は今は教室にはありませんが、随時配布していきます。)

中国語講座-餃子講座

総合学科2年次では中国語講座が選択科目として開講されています。

本日は、毎週お世話になっている講師の先生(中国出身)から餃子の作り方を教えていただきました。

家庭毎に使用する食材が異なるそうで、今回は食材選びから生徒と講師の先生が相談しながら決めました。

100個以上の餃子を作り、いざ実食。

招待した校長先生や事務長も、本場の味に舌鼓を打っていました。

ARIMA 探究Ⅰ 「修学旅行のポスター作成」

12月23日(月)の3,4限目に2年生総合学科の生徒は修学旅行のポスター作成に取り組みました。

もう一か月以上も前のことになりますが、思い出を振り返りながら各クラス、各班で工夫を凝らしながら上手にまとめていました。

なお、今回作成したポスターは2月に行われる生徒活動発表会で掲示を行う予定です!

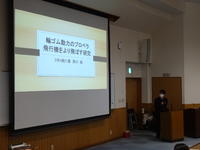

ARIMA 探究Ⅰ 「コース別発表会」

12月16日(月)の3,4限目を用いて、2年生総合学科の生徒はコース別代表者発表会を行いました。

生徒は「グローカル」、「サイエンス」、「共生社会」、「生活デザイン」の4分野に分かれており、それぞれの中でさらに3~4の講座に細分化して探究を行っています。12月初旬に、それぞれの講座で各自のテーマについて発表した後、その中で選ばれた代表者1名が、今回各分野の中で発表を行いました。

また、それぞれの分野の発表に外部から講師をお招きし、様々な指摘をしていただきました。

発表を見た生徒の振り返りの感想には、「自分の探究はまだ調べ学習の域を出ていないと思った」や「探究を進めるには明確な問いや今後の課題が大切だと思った」というようなものがありました。

探究に終わりはありません。今回得た「気づき」から自分の探究をさらに深めていきましょう。

ARIMA 探究Ⅱ 「ポスターセッション」

12月12日(木)の1~4限を用いて、「ARIMA探究Ⅱ」の授業で行ってきた探究の成果を発表するポスターセッションを行いました。

3年生になってからこれまで、プレゼンテーションや論文作成と探究の成果をまとめてさらに深める取り組みを行ってきましたが、その集大成として今回のポスター作成を行いました。図や写真を用いたり、文字の色やフォントに工夫を加えたりして、各自聴衆が見やすい工夫を凝らしていました。

また、発表は有馬高校の広い敷地をフル活用し、教室棟だけでなく、総合学科棟や講義棟、清陵会館など様々な場所に分かれて行われました。3年生は3つのグループに分かれ、順番に発表をし、自分が発表していない時間帯にはほかの3年生の発表を見て回る時間としました。また、2年生も発表を聞いて回りながら積極的にメモを取り、熱心に質問していました。

2年生はこの発表から得られたことを、ぜひ来年の探究につなげていってほしいです。

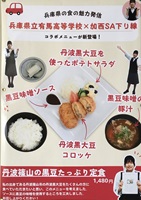

家庭科 レストランメニュー開発

家庭科では、食物に関する授業の中で、レシピ開発にも力を入れて取り組んでいます。今年度も、NEXCO西日本様より高速道路のSAで提供するレストランメニューの募集があり、調理系科目選択者28名が自慢のレシピで挑戦しました。

最終選考に残ったレシピは3点。加西SAにて、レストランのシェフが調理し、関係者で試食をしてメニューとして採用される1点を選んでいただきました。

最優秀賞に輝いたのは、人と自然科3年生の「丹波篠山の黒豆たっぷり定食」でした!

コロッケ・ポテトサラダ・黒豆みそソース・豚汁と全てのレシピに丹波黒大豆が使われています。

校長室にて賞状・景品が授与され、その様子は、神戸新聞にも記事として掲載されました。

このメニューは、中国自動車道下り線加西SAレストランにて、令和7年3月末日まで販売予定です。

高速道路をご利用の際は、是非お立ち寄りください!

理科 小高連携授業

三田小学校4年生の児童の皆さんが11月26日(火)に有馬高校に来てくれました。

この日は小高連携授業。理科の授業の楽しさを伝えるために、高校生が先生となって化学実験や生物観察の授業をします。

元気な4年生が高校生の先生を前に着席。何が始まるのか、心待ちにしてくれていたようです。

こちらは化学の授業。

液体窒素を使って氷点下196度の世界を紹介しました。

物質の変化に「わぁ~」「固まってる!」など、驚きと思い思いの声を上げる興味深々の児童の皆さん。

高校生先生も分かり易い言葉を選んだり、声の大きさや表情に気を付けながら質問や説明を進めていました。

スライム作りでは、事前準備で良い状態のスライムが作れるように薬品を調合した成果が出て、上手い具合に出来上がり、楽しんでくれていました。

こちらは生物授業。

人体模型を前に、体に関するクイズに積極的に答えてくれる児童の皆さん。高校生先生も緊張していたことも忘れ、徐々に一緒になって楽しむ姿が見られました。

顕微鏡での生き物の観察も、レンズを覗いて「大きく見える!」「すごい!」「楽しい!」と驚きの声をあげていました。高校生は、校内や池で生き物を探したり、顕微鏡を調整したりと準備も頑張っていたので、喜んでもらえて良かったです。

三田小学校の4年生の皆さん、理科の授業はいかがでしたか。

私たちの身の回りには不思議がいっぱい。その不思議は、案外理科の分野に分類される不思議がたくさんあります。

そんな理科の世界に興味や関心を少しでも持ってくれたり、今回の授業が楽しかったと思ってくれていれば嬉しいです。

高校生にとっても、人に物事を伝えるための準備や段取り、説明の仕方など、様々な面での学びができ、貴重な体験ができました。

三田小学校の皆さん、また有馬高校に遊びに来てくださいね。

そして、『学び』の楽しさを体感することはいくつになっても大切なこと。

持続可能な社会のために、今後も若い世代の力が飛躍していくことを願います。

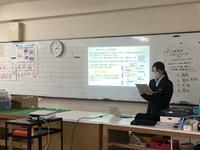

産業社会と人間「プロフェッショナルin有馬」

総合学科の1年生は、11月8日(金)の5,6時間目にある「産業社会と人間」の授業の一環として、外部から各分野で活躍されている「プロフェッショナル」な方々をお招きし、インタビューを行いました。

司会・計時など生徒たちで役割を分担し、生徒主体でインタビューを進めることができました。

また、インタビュー講座で学んだ以下のようなことを意識しながらインタビューをしました。

・初めは答えやすい質問から入り、お互いの距離を縮めて信頼関係を作る

・質問は具体的な言葉を使って短めな文章で

・相手の質問から次の質問を掘り起こす

・相手に話してもらう

・新たな質問をするには、事前に相手の情報を下調べしておくことも忘れずに

以下、それぞれの講座を担当された先生方と、写真を紹介します。

① スポーツコメンテーター(元プロ野球選手) 亀山つとむ氏

② 株式会社いわや(飲食店経営) 岩本和也氏

③ NS人材教育株式会社 松田浩一氏

④ 神戸大学医学部附属病院(助産師) 裵恩偉氏

⑤ 三田あおぞら法律事務所(弁護士) 山本優子氏

⑥ 兵庫県教育委員会教職員人事課 殿井瑞穂氏、仲島尚子氏

⑦ ネッツトヨタ神戸株式会社ネッツテラス篠山 垣内康一氏

⑧ 山南合成化学株式会社 高見武史氏、青山裕治氏

⑨ やよい幼稚園 岸田典子氏、鹿嶽亜由美氏

⑩ 神姫バス三田営業所 宮本篤志氏、南涼太氏

インタビューの後には謝辞係が、講師の先生が当日話されたことをもとにその場で話をまとめて、感謝の気持ちを示しました。

生徒たちはこの取り組みを通して、将来の仕事への興味を広げることができました。それと同時に、コミュニケーション力を鍛えることができました。話の上手さに個人差はありますが、コミュニケーションをとる上でのポイントを押さえれば、上達することを感じました。これを機に、自分のコミュニケーション力に磨きをかけていってほしいです。

家庭科 ふれあい保育 やよい幼稚園

10月24日(木)1・2限、やよい幼稚園の園児の皆さんを有馬高校に招待し、ふれあい保育を行いました。

先ずは、幼稚園バスのお迎え。有馬高校卒業生が担任の先生として頑張っておられます!

清陵会館と格技場に分かれて、園児たちと一緒に歌やゲームを楽しみました。

その後は、いよいよお待ちかねの大温室探索です。

大温室のバナナやレモン、プランターのきれいなお花や畑のパパイヤなどを見学し、今回の交流は終了です。

園児の皆さんに囲まれてお話をしたり、手をつないで移動したりする体験を通じて、子どもとの接し方や気を付ける点など理解を深めることができたのではないでしょうか。

冬休みの交流の機会も楽しみです。

やよい幼稚園の先生方、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

家庭科 保育系列 リトミック講座

家庭科保育系列では、2年次の「保育基礎」3年次の「保育実践」「子どもの表現活動」で、特色のある授業を展開しています。検定取得は勿論ですが、近隣の保育園・幼稚園との交流事業や、高大連携事業・特別非常勤講師による専門的な授業など、幼児教育に関する実践的な学びが特徴です。

10月3日(木)「保育基礎」の授業では、リトミックランド北神戸を主宰しておられる辰巳先生をお招きして、リトミックについて教えていただきました。辰巳先生には、この14年間、毎年有馬高校に来ていただいています。卒業生で幼児教育系の進学をした生徒は、みんなこのリトミック講座が役に立ったと話していました。是非、この講座での学びを進路に活かして、頑張ってほしいと思います。

リトミックとは、幼児達の感受性.聴覚能力の発達に応じて、音楽遊びをしながら、「音感」「リズム感」「拍子感」「テンポ感」などを養い、「表現」や「集中力」「同調」などの力を育んでいく幼児教育の手法です。先生が弾くピアノに合わせて、歌ったり踊ったり、表現したりする「リズム遊び」がメインです。音楽の強弱やテンポに合わせて動くことから始まるのですが、最初はぶつかったり、うまく動けなかったりします。徐々に慣れてくると、想像力を使い、動物になったつもりになったり、蝶を飛ばしてみたりと表現を工夫できるようになります。

この講座で学んだことを今後の授業での表現活動に取り入れて、保育園訪問や発表に活かしてほしいと思います。

辰巳先生、ありがとうございました。

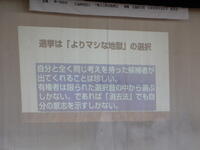

第59回「高校生のための文化講演会」

9月19日(木)の1,2限目に「高校生のための文化講演会」を体育館で行いました。

講師としてフリーランスライターの畠山理仁(はたけやま みちよし)先生をお招きして「NO選挙,NO LIFE~選挙を100倍楽しむ方法と真の民主主義」という演目で1時間ほどお話していただきました。

講演の初めに「政治に詳しい人?」という畠山先生からの問いがありました。これに対して手を上げる生徒は誰もおらず、選挙、または政治に対して興味がある生徒は少ない様子でした。

しかしながら先生の軽快な語り口や映像に生徒はみるみる引き込まれ、暑い中でしたがよく集中して話を聞いたり、メモをとる姿が見られました。

現在の選挙に関する問題点として、現場で本物の、生の候補者を見たことないまま投票先を決める人が非常に多いという指摘がありました。実際に演説の場所に行くなどして候補者に会いに行き、有権者から候補者に積極的に質問すべきだとしました。特に選挙期間中は候補者は何でも答えてくれるので、壁を作らないで要求を伝えるようにしてほしいとのことでした。

次に、畠山氏が取材をされる際の心掛けとして「候補者全員に必ず1度は接触する」ことが挙げられました。

そうすると、①誰がいいのかがわかる ②だれに投票しないようにした方が良いの、がわかるからだそうです。

そして、政治に無関心な若者が多いという現状に対して、「政治に無関心ではいられても、政治に無関係ではいられない」という言葉を述べ、政治が遠くかけ離れたものではなく、身近なものであることを強調されました。

さらには選挙にかかる具体的なお金の話も登場し、2年前に行われた参議院選挙で604億円、この夏に行われた都知事選に59億円がかかったとのことでした。

つまり、投票に行かないということは、これだけの額を無駄にしていることになります。

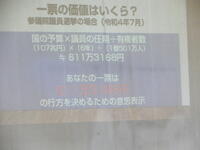

また、[予算 × 任期 ÷ 有権者数] という計算式から一票の価値を具体的に計算したスライドが登場すると、生徒たちも驚いているように見えました。

(ちなみに2年前の参議院選挙では一票で611万3,168円の行方を決める価値があったそうです。)

これらの話を受け、近々行われる三田市議会選挙において投票権を持つ生徒は、ぜひその権利を行使してほしいと思います。また、現在はその権利を持たない生徒も、将来投票という行動を通して、自分の意思を表明していきましょう。

最後に、生徒会長からの謝辞と一ツ橋文芸教育振興会より図書の寄贈があり、生徒を代表して図書委員長が受け取りました。今回いただいた集英社文庫100冊と畠山氏の書籍は、図書室に置いています。ぜひ読みに来てください。

家庭科「子どもの表現活動」~湊川短期大学特別授業~

9月13日(金)家庭科「子どもの表現活動」の授業では、湊川短期大学より講師の先生をお招きして、「ペープサート」作りを通して造形表現技術についてご指導いただきました。

「ペープサート」とは、「PAPER PUPPET THEATER」とか「うちわ型人形劇」として紹介されることもありますが、幼稚園や保育園ではお馴染みの人形劇です。

最初の45分は座学です。3つの芸術分野「音学、文学、美術学」についてのお話から始まり、ペープサートに使う画材の違いやキャラクターの表現方法などについて、教えていただきました。

次の45分は実技です。自分自身をキャラクター化し、画用紙に描き、皆の前でペープサートとして自己紹介を行うというハードルの高い内容でしたが、皆んな上手にできていたと思います。幼児教育分野の奥深さを知る事ができました。

湊川短期大学 安井先生、松尾先生、ありがとうございました。

産業社会と人間 「起業家教育ワークショップ」

7月31日(水)に、1年生総合学科の希望者を対象に起業家教育ワークショップが開催されました。

今回ご講演いただいた株式会社エス・プロモーションの代表取締役である山本佳典さんは、ご自身で実際に起業され、またこれから起業していく人をサポートするお仕事をされています。

個人的には「起業」という言葉を聞くと、カッコいいな、というイメージと、失敗のリスクが高そう、というイメージもあります。皆さんはどうですか?今回参加できなかった生徒にも、講演の内容を簡単にまとめて以下に示そうと思います。

まず、起業する際に覚えておかなければならない原則として「自分の苦手なこと、経験したことのないことを仕事にしようとすると失敗する」というお話がありました。当たり前のことですが、起業という夢を抱くと「今までやったことのない新しい分野でチャレンジしよう」という考えになりがちです。しかしそれは多くの場合うまくいかないとのことでした。

昨今よく言われるように、AIの台頭により様々な仕事がロボットに取って代わられる時代がすでに始まりつつあります。そんな時代をこれから生きていくこれからの高校生が持っておくべき考え方として「自分の身は自分で守る」や「常に時代の変化をとらえる」、そして「社会に出てから成功する人とは、どんな時代になっても一人で生きていける力がある人」というお話がありました。今後の生き方として大変参考になる言葉でした。

また、起業して実際に思われたことを3点ずつ述べておられました。

<やりがい・よかったこと>

①学んだことが自分の成果・お客様のために直結する。

②自分の裁量で時間やお金をコントロールできる。

③会社員の立場ではできない社会への影響を与えられる。

<大変だったこと・ピンチだったこと>

①当初、周りから理解してもらえなかった。

②自由の裏には責任が伴うこと。

③自分で仕事を生み出していく必要があること。

最後に、高校生が知っておくべき考え方として以下の3点が紹介されました。

①自分の得意を知り、生かすこと。

②当たり前を疑うこと。

③常に学び続けること。

これらのことは、すでに社会人である我々の心にも深く刺さる言葉でした。現状維持に甘んじず、常に向上心を持って生きていかなけらばならないという気持ちになった1時間でした。

第2回NIE「私の推し記事コンクール」優秀賞受賞

兵庫県NIE推進協議会が主催した「私の推し記事コンクール」で3年のNさんが優秀賞を受賞しました。

NIEとはNewspaper In Educationの略で、教育現場に新聞を取り入れていこう、という取り組みのことです。本校は研究指定を受けて2年目になります。

春休み課題として現2,3年生総合学科の全員が課題としてそれぞれの「推し記事」を探し、それに対する意見や感想等をまとめ、NIE推進協議会に提出していたものの中から今回特に優秀だったということで表彰を受けました。

1,2年生は夏休みの課題として「新聞コンクール」が出されています。自分の興味がある分野に関する記事を探し、意見をまとめてください。皆さんの素晴らしい作品を楽しみにしています!

産業社会と人間 「大学訪問」

総合学科の1年生は、7月12日(金)に大学訪問を行いました。

訪問先の大学は

1コース・・・兵庫医科大学→関西学院大学三田キャンパス

2コース・・・神戸親和大学→関西学院大学上ヶ原キャンパス

3コース・・・神戸女学院大学→武庫川女子大学

4コース・・・大阪工業大学→関西学院大学三田キャンパス

の4つの中から、事前に自分の興味関心と進路希望に合わせて選択しました。

朝まで雨が降っていましたが、日中は曇り空でこの時期らしい蒸し暑さもありましたが、生徒たちは大学の職員や学生の説明に熱心に耳を傾け、進んで質問をする様子も見られました。また、実際にキャンパス内を歩き、様々な施設を見させていただくことで、大学の雰囲気を感じ取ることができました。

夏休み中に各大学でオープンキャンパスが行われます。今回訪れた大学を再び訪れても良いでしょうし、また違う大学を訪れてみても良いと思います。1年生は卒業後の進路に対してまだまだ実感が湧かない人もいると思いますが、情報収集は進路決定をしていくうえでまず初めにすべきことです。ぜひ自分から積極的に動いて、進路についての知識を深めていきましょう。

三田小学校 自由研究応援プロジェクト

7月16日午後。ここは三田小学校ビオトープ前。

三田小学校6年生の夏休みの宿題に『自由研究』がある、と聞きつけた有高生7名(総合学科3年生、1年生)は、お困りごと、ご相談ごとはお任せあれ!とばかりに三田小学校を訪問させていただきました。

7名の中には卒業生もいます。探究活動を行っている総合学科の生徒は、自分たちが探究したことやその方法、アイデアが少しでも小学生の役に立てば、という思いでした。

小学校を懐かしく感じながら打ち合わせをし、緊張しつつ、6年生が待つ体育館へ。

拍手で迎えられてほっとしたのか、自己紹介では笑顔が見られました。

そもそも『自由研究』とは何でしょう。一緒に考えます。6年生は一生懸命に聞いてくれました。

クラスごとに分かれてのアドバイスも真剣なまなざしで、高校生の話を聞き入ってくれ、やる気がみなぎります。

小学生は屈託なく質問をしたり、話しかけたりしてくれました。

グループを回りながら話をしているうちに、自分たちが役に立っている、という実感が湧いてきたようです。

時間終了時には、6年生から感謝の拍手をいただきました。

高校生の学びや達成感も大きく、「小学生の柔軟な意見に驚いた」「行こうかどうか迷ったけど、行って良かった」「楽しかった」と、校長室で感想を述べていました。

三田小学校の6年生のみなさん、校長先生をはじめ、職員のみなさま、温かく迎えてくださり、また貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

自由研究、がんばって取り組んでください。そしてまた、いつでも話しかけてくださいね。

有高生もいつでも質問に応えられるように、勉学に励んでいきたいと思います。

探究活動や自由研究で、実りある夏休みにしましょう!

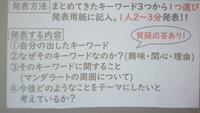

ARIMA 探究Ⅰ 「キーワード発表会」

27日(月)の5,6限に行われた2年生の「ARIMA探究Ⅰ」では、探究活動の第一歩として、キーワード発表会とキーワードマッピングを行いました。

5限目に行われたキーワード発表会では、クラスを3つのグループに分け、その中で各自が現在興味・関心を持っている事柄とその理由についてそれぞれ説明しました。また、その説明を聞いたグループのメンバーは、質問したり意見を述べたりするなど、活発に交流していました。

6限はその続きとしてキーワードマッピングを行いました。思いついたキーワードに関連する語句をどんどん書き出し、イメージを膨らませました。今後の探究が楽しみです。

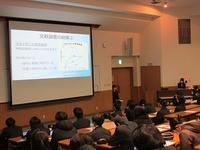

産業社会と人間「キャリアデザイン・文理選択ワークショップ」

5月10日(金)の「産業社会と人間」の授業では、「キャリアデザイン」と「文理選択ワークショップ」を行いました。

講義棟で行われた5限目は、キャリアデザインの第一歩として、今までの人生の中における「選択」にどのようなものがあったか、そしてそれらをどのように「決断」してきたかについて、周囲の生徒と話をしました。決定していく上での3か条として

①多くの情報を集める

②人の言葉に耳を傾ける

③自分の考えをまとめる

ということが挙げられました。これから進路を決めていくのに役立ててください。

6限目は各教室に戻り、カードを用いながら班で様々な学問分野の名称とその内容について理解を深めました。「へぇ~こんな分野あるんや!」など新たな発見をした生徒もいました。また、どの学問にも英語が不可欠だと知り、日々の勉強の大切さを再確認した生徒もいました。

これら2時間の学びを、今後の文理選択、科目選択につなげていきましょう。

産業社会と人間「アンガーマネジメント講座」

4月26日(金)の5,6限に、1年生の総合学科の生徒は「アンガーマネジメント講座」を受講しました。

日本アンガーマネージメント協会より8名の講師をお招きし、5時間目に怒りのマネジメントと対処法、6時間目にはカードを使っていろいろな場面の怒りを点数化し、グループで話をする「アンガーマネジメントゲーム」を行いました。

講師の先生からはまず初めに、「怒り」とは人間にとって必要な感情であり、なくすことを目指すのではなく、「上手に怒れる人を目指す」という話がありました。そして、怒りの原因は「~であるべき」という考えからきており、人によって物事に対する考え方が異なることを認識しなければならない、とお話されていました。

そのお話をもとに、6時間目はカードゲーム形式で、一人がある出来事に対する怒りを点数化し、それを他の班員が当てるという「アンガーマネジメントゲーム」を行いました。このようにして、5時間目に教わった理論を身をもって体感していました。

有馬高校に入学して間もなく一か月が過ぎようとしています。オリエンテーション合宿や日々の授業などで新しいクラスの仲間とも打ち解けることができてきていますが、今回のこの講義やゲームを通して、それまで知らなかったお互いの内面についてよく知るきっかけとなりました。高校生活を豊かで恵まれた人間関係の下で過ごすことができるよう願っています。

学習活動発表会

1月28日、学習活動発表会が行われました。

人と自然科、総合学科の両科の生徒と教職員が一体となって積み上げてきた、地道な努力と学びの成果を発表する機会がやってきました。

それぞれの持ち場で準備をして、会場と心を整え迎えた当日の様子を、少し長くなりますがブログを通じて感じてください。

こちらは講義棟。芸術作品展示(美術・工芸・書道)発表の様子。

どの作品も時間をかけて丁寧に最後まで仕上げた様子が伝わってきます。

加えて体育館での発表。

家庭・福祉選択研究授業、国際交流・地域貢献、NIE・税の作文・産業社会と人間・人と自然科・修学旅行・ARIMA探究・課題研究をまとめた資料や作品の展示です。

展示発表を熱心に見ていた生徒の感想です。

「写真やイラストが多く、よくまとまっていると思う」

「課題研究の内容に興味が湧いた」

「他の授業でやっていることがよく分かって楽しかった」

など、皆の取り組みに感心を持ち、刺激を受けたようで双方にとって良い学びになったようです。

続いてステージ発表の様子です。

生徒会による趣向を凝らしたオープニングから始まり、産業社会と人間・「シードカードが繋ぐ心と伝統~人から人へ想いを込めて~」・「ファッション・コスメにおける多様性の均質化の流れを変えるには」・人と自然科2年「修学旅行」~沖縄 西表島~・総合学科2年次「修学旅行」~沖縄 石垣島~・「英語探究」・「社会福祉基礎」・「ビブリオバトル」・「根粒菌を用いた緑肥栽培」・「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」・「食堂アプリの開発」・「華道の世界に新しい風を」と、盛りだくさん。

どの発表も準備に時間をかけ、繰り返し練習をし、緊張しながらも多くの聴衆を前に堂々と発言している姿が印象的でした。

そして講評をいただいた先生からは「多様性に富み企画力、調整力が素晴らしく、高校生のまとめる力に感心した」とのお褒めのお言葉をいただきました。さらに、学びが深まるように今後へのアドバイスをご提案くださりました。

最後に校長先生より、発表する人、聞く人、運営するする人がそれぞれの力を発揮した活動となり、今後も有高の学びに自信を持ち、粘り強くVUCAの時代を生き抜いていくよう、お話がありました。

ご来場くださったご来賓並びに保護者や地域の方々、中学生の皆さん、ありがとうございました。

そして、ステージ裏で照明や音響を担ってくれたり、体育館の準備と片付けに勤しんでくれたり、見えない所で学習活動発表会を支えてくれた人、ありがとう。助かりました。

これからも有高生は、夢の実現へ向けてチャレンジをし続けていきます。

今後もよろしくお願いいたします。

76回生 総合学科課題研究発表会

12月14日(木)、講義棟にて76回生 総合学科課題研究発表会を実施しました。

14講座15班が持ち時間7~10分程度で発表を行いました。

発表テーマには、「食堂アプリの開発」や「大豆ミートは地球温暖化防止に有効か」、「ぬいぐるみキャラクターの活用と未来」などがありました。

どの講座も魅力的な発表でしたね。

今回の課題研究発表会の代表は2024年1月27日(土)に開催される学習活動発表会でも発表を行います。

また、2月3日(土)に豊岡総合高校で開催される兵庫県総合学科高等学校研究発表会においても発表を行います。

ぜひ、学習活動発表会で課題研究の成果をご覧ください。

78回生 NIE講演会

12月12日(火)、3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会 三好 正文 様にお越しいただき、78回生(人と自然科・総合学科)を対象に新聞の読み方講座を実施しました。

今夏、77回生総合学科もこの新聞の読み方講座を受講しております。

その時の様子は、こちら。

今回の講座でも、新聞の特長を数点教えていただき、実際に新聞を手にして目を通す機会がありました。

「12日の朝刊に、師走っぽい記事は何本あるか」を生徒たちは数えていました。

本文を読まずとも、見出し・前文に目を通すだけで季節や内容が推測できましたね。

また、「師走っぽい記事」にも地域経済面やオピニオン面、広告など、記事の種類にもバリエーションがあることが分かりました。

SNSで情報を集めることが多い中、注意しなければならないのは「フェイクニュース」です。新聞で報道されている記事は、「事実の裏付け」をして掲載しているため、信頼性があります。この「信頼性」はSNSのニュースと新聞の違いでした。

情報で満ち溢れている現代では、自分自身で取捨選択ができるようにならなければなりません。どこの誰が発信した情報であるかを日々確かめることが大切ですね。

ARIMA探究Ⅰ 中間発表会 その2

12月11日(月)3・4時間目に77回生総合学科ARIMA探究Ⅰのコース別中間発表会を実施しました。

今回は4つのコースのうち、3つのコースで中間発表会を行いました。

(「サイエンス」コースは、11月27日に実施済みです。サイエンスコースの中間発表会については、こちら)

今回の中間発表会においても、各コースで講師の先生方をお招きし、ご講評をいただきました。

グローカルコースは甲南大学 教授 久保 はるか 氏、

生活デザインコースは湊川短期大学 准教授 小原 宏基 氏

共生社会コースは三田市健やか育成課 藤園 真奈美 氏、北山 直子 氏

にお越しいただきました。

「グローカル」発表の様子

「生活デザイン」発表の様子

「共生社会」発表の様子

各担当教員のグループ代表として、わかりやすいスライドや言葉を選びながら発表を行なっていました。サイエンス同様、発表後の講師の先生方からの質問に対する応答を見ていると、これまでの探究活動の成果がよく発揮されていたと思います。また、いただいたアドバイスは、発表者だけでなく、発表を聞いていた生徒たちにとっても、今後の探究活動のきっかけになったと思います。

4名の先生方、ありがとうございました。

さて、年内の探究は18日(月)が最終です。

来年7月の最終発表に向けてまたコツコツと頑張りましょう。

ARIMA探究Ⅰ 中間発表会

11月27日(月)5・6時間目にARIMA探究Ⅰ(総合的な探究の時間)の中間発表会を行いました。

ARIMA探究Ⅰでは、自らが解決したい社会課題をもとに「共生社会」「グローカル」「生活デザイン」「サイエンス」の4つのコースに分かれて活動しています。

それぞれが設定したテーマや問いに沿って、文献調査やアンケート、実験の実施などを通して情報収集を行い、それらを分析し、Googleスライドにまとめました。

本日は、調査結果を中間発表として発表しました。

質疑応答や担当教員からのアドバイス、他者の発表を聞きながら質問を考えることで、自らの思考を深めていきました。

「共生社会」の中間発表の様子

「グローカル」の中間発表の様子

「生活デザイン」の中間発表の様子

また、「サイエンス」のコースでは、関西学院大学 生命環境学部 藤 博幸 教授にお越しいただき、ご講評をいただきました。

「サイエンス」のコースでは、10グループの発表があり、それぞれのグループの発表後に質問や今後の探究活動のアドバイスをいただきました。

生徒たちが真剣に話を聞いている様子が印象的でした。

藤先生、ありがとうございました。

さて、今回の発表はまだあくまで「中間」発表です。最終発表は来年7月です。

今回の中間発表での気づきや学びをこれからの探究活動につなげていきましょう。

小高連携授業 理科の楽しさ・面白さを伝えよう

10月26日、小高連携授業で三田小学校の4年生が有馬高校にやって来ました。

元気な4年生。わくわくした表情で足取り軽く現れました。

今日は『理科』の実験や観察を通して、楽しさや面白さ、不思議さを体感してもらおうと、有高3年生の生物・物理・化学授業選択生徒が案内や実演をしました。

前日までに準備や役割分担を放課後も残って行い、万全の準備をしてお迎えしました。

いささか緊張しながらも『化学実験』ではまず、液体窒素実験の実演。

「窒素知ってるぅ~!!」と傍に寄って食い入るように見つめる4年生。

「この花を窒素に入れるとどうなるかな」「風船はどうかな」など、有高生も4年生に語りかけながら実演します。

物質の変化を目の当たりにした4年生は、その度に歓声をあげて驚いていました。

そしてスライム作りに挑戦。

配られた液体を覗き込んで「これなんやろ?」「ボンドみたいな匂いがすんで」と思い思いに感じたことを発言する元気な4年生。

有高生も4年生にできるだけ分かりやすく作り方の手順を説明しようと頭をフル回転。サポートする生徒もどう動いたらよいかを互いに声をかけあいながら動いていました。

こちらは『生物実験』。

顕微鏡を覗き込んで生物を観察したり、教室内の生き物を見る4年生に説明をしながら生物の生態や不思議さを伝えようとしていました。優しい語りかけをしたり、時には「こっちに移動するよ~」と声高らかに呼びかけたりと、その場その場に応じた対応を考えて行っていました。

人体模型を前に身体や聴診器の使い方の説明や生物クイズも行いました。

自分の知識を言葉で相手に伝えることの難しさや、準備や進行の手順、段取りを実際に進めることの大変さを感じたようですが、同時にこうした実践を通して学ぶことの大切さも体感し、学びにつながりました。

連携授業を終えた後には「小学生がこんなに喜んでくれるなんて嬉しかった」「楽しかった」「やってみて良かった」という感想が聞かれました。

三田小学校の4年生のみなさん、理科の実験はいかがだったでしょうか。

有高生のお兄さん、お姉さんが話していたように、「理科の楽しさ・面白さ」を感じてもらえていれば嬉しいです。

また、理科の時間には今日のことを思い出してみてください!

特色ある授業~福祉・食事介助~

介護ベットの準備をしています。介護ベッドがある高校も珍しいです。

先ずは、高さ調節から。

介助者と介護者になって食事介助の体験授業です。

「足の方を上げていきますね」「頭を上げますよ」と、声をかけ、介護の要点を確認しながら進めています。

実際に食事介助の体験です。食事を口に運ぶ角度や量、タイミングなど、気を付けることが多くあります。

また、実際に食べさせてもらうことで、相手の気持ちを理解することにもつながります。

「みかんゼリーを食べますよ」「おいしいですか」など、気持ちをほぐし、食事の時間を有意義なものへと導く声かけをしていました。

人と関わりを持ちながら学びを深めることで、相手に対する思いやりや気付き、気遣いが生まれている姿が見られます。それらは福祉の分野だけでなく、広い分野において役に立つ体験となることでしょう。

これからも体験学習を通し、技術習得と共にプラスアルファが身に付く授業を展開していきます。

特色ある授業~福祉・災害支援~

災害時、電気やガスの供給が止まると私たちの生活は一体どうなるでしょう。

その中でも『食事』に関することは、生きていく上で欠かすことのできない最重要要因です。

そんな時、救援物資を待つことも一つの術ですが、災害時に備えて、太陽光を利用した調理器具を準備しておくことも一つの術です。

パネルシートと厚紙を使って『ソーラークッカー』を製作しています。

展開しているパネルを組み立て、クリップで止めると・・・・・・。

完成です。銀色のパネルの中に食物を置いて、太陽光で調理をします。

片付け時はクリップを外してコンパクトにしまっておくことができます。

ゆで卵なら約5時間ぐらいで出来上がります。

災害時に備える危機管理を学びながら、自分たちがどんな支援ができるかを考え実際に取り組んでみることは、物事を様々な角度から見つめ直す機会にもつながります。そして、普段はいかに便利な生活を送っているかを感じているようでした。

自分たちが体験したこと、学んだことを周りの人たちに伝え、学びや気付きが広がっていくことを期待します。

福祉科目「生活支援技術」災害時における食事の支援

3年生の生活支援技術の授業より。

9月1日は「防災の日」ということもあり、9月7日の授業は防災を考えながら、福祉の授業を展開しました。

普段食べなれているもの、好きなものを常備しておき、期限が近付けば食べて補充する。ローリングストックについても学習しました。そして、非常食の定番とされるカンパンを、どうすれば美味しく食べられるかを考え、実食しました。

まずカンパンだけを食べました。「そのままでも食べられなくはないけど食べにくい」「毎日となると…」「固い」「水分が奪われるので、咀嚼や嚥下の問題が…」など福祉的な視点からの感想もあり、さすが3年生です。

電気やガスを使えば、いろんな食べ方が考えられそうですが、今回は家の中にありそうな調味料を使ってアレンジ、チャレンジです。

人気が高かったのは「お好み焼きソース」「マヨネーズ」「鰹節」の組み合わせでした。

「ジャム」と「ホイップクリーム」のスイーツ風、「ごま油」と某スーパーにあった、バター醤油パウダーも好評でした。

もしものときの備えとして、役立てればと思います。

咀嚼や嚥下の問題解決にも目を向けていきたいと思います。

特色ある授業~福祉~

有馬高校の総合学科では、特色のある授業を展開しています。

幅広い選択授業の中から、興味・関心、進路希望に応じて、生徒自身が自分で授業を選択しています。

こちらは2年生社会福祉基礎の授業です。実習で車椅子の介助をしています。

実際に触れて、確かめて、やってみて気づくこと、思うこと、考えることが大切です。意外と簡単そうに思っていた事でも、やってみるとそうでない事はたくさんあります。体感する。これも授業の中では意義のあることです。

車椅子を押しながら「周りに木があります。人が近づいてきました」など、車椅子を利用する目の見えない人の介助を想定して、周囲の情景を言葉で伝えていました。

段差を降りる時は、前に転倒しないように後方から足で支えて衝撃を抑えます。

段差や階段を昇る時は、何人かで持ち上げます。体力が必要です。

また、車椅子を押す人の目が見えなかったとしたらどうすると思いますか。

目の見える車椅子に乗っている人が、言葉で誘導します。

どう伝えれば、どんな言葉を使えば上手く伝わるかを考えて話さなくてはいけません。「あとちょっと、もうちょっとで右!」と言っても、あとちょっとってどのくらい?何度かやり取りをし、「あと5歩真っ直ぐ」「あと3歩で右へ」など、具体的な言葉で伝えることの大切さに気が付いたようでした。

社会福祉基礎では福祉と防災を通して、今回は、障害者理解と避難行動における知識と実践の習得を目指しています。

希望する進路は様々ですが、看護でも、介護でも、社会支援でも、あらゆる分野で役に立つことでしょう。

教諭と生徒が一緒に福祉の大切さを共有しながら、授業に取り組んでいます。

77回生 NIE講演会

7月13日(木)3・4時間目に兵庫県NIE推進協議会の三好様にお越しいただき、新聞の読み方講座(総合学科 2年次対象)を実施しました。

インターネットは生徒たちにも最も馴染みのあるものとなっていますが、そういった時代の中でどのようにして新聞を読めばよいのかというところに焦点を当てられた講義でした。

新聞の特徴として、さまざまな情報が書かれている「網羅性」や大事なことをはじめに書く「逆三角形」といったものがあります。

これらの特徴を生かすと、見出しや前文を読むだけで概要をつかむこともできる一方で、本文も読むと詳細を知ることもできます。

新聞は、目的や興味に応じて読み方を変えることができるということを学びました。

インターネットでは不得意な分野の記事を避けてしまう傾向があります。

そのため、様々な情報が一覧となっている新聞を使用し、見出しと前文を少し読むところから始めることで、これからの先行きが見えない世界の情報をつかめるようにしていきましょう。

また、今回の講演会の記事が兵庫県NIE推進協議会サイト内「記者派遣」にアップされています。

ぜひご覧ください。

兵庫県NIE推進協議会の記事はこちら

1年生 科目選択保護者会

7月4日(火)14:30から、78回生の保護者様向けに2・3年次の科目選択についての説明会を実施しました。

たいへん暑い中お越しいただき、ありがとうございました。

有馬高校では、多岐にわたる科目を自らが選択して履修することができます。

それらの選択する科目は、生徒一人ひとりの将来の進路によって異なるため、1年生の段階から、将来の見通しをもつことが大切になります。

来年度の科目選択は進路実現のための第一歩です。

生徒のみなさん自身も考えなければなりませんが、保護者の方々におかれましても、ご自宅でお子様とお話をする機会を設けていただければと思います。

また、アドバンストクラスについての説明も実施しました。

アドバンストクラスとは、高い学習意欲を持った生徒で構成されるクラスで、難関大への進学を目指すために、少人数制の授業を展開したり、早朝・放課後・長期休暇中の補習を行ったりしています。

来年度のアドバンストクラス希望者は、今回の夏季補習の受講と夏季補習確認テストの受験が必須となります。

自身の進路実現に向けて、考えていきましょう。

2年生 ARIMA探究Ⅰ「問いの立て方」講義

6月19日(月)、5・6限のARIMA探究Ⅰの時間に、神戸親和大学 教育学部 児童教育学科 教授の冨田哲浩先生にお越しいただき、「問いの立て方」についての講義をしていただきました。

どのようにして「問い」を立てればよいのか、また、良質な問いとそうでない問いにはどのような違いがあるのかを丁寧に説明していただきました。さらに「問いの立て方」の実践演習を通して、良質な問いを立てるための考え方をつかむことができました。

「探究」とは、たんに本やインターネットで情報を調べるといった「調べ学習」とは異なるものだ、という言葉も印象に残りました。

来週のARIMA探究Ⅰの時間には、ついにコース希望調査を行います。

今後の探究の際にも、今日の講義で学んだ「問いの立て方」を思い出しながら探究活動に取り組んでいきましょう。

77回生 ARIMA探究Ⅰ「三田市の課題・魅力化について」プレゼンテーション発表

6月12日(月)、5・6限のARIMA探究Ⅰの時間に各HR教室において、これまでグループで三田市の課題や魅力化のための意見を出し合い、Googleスライドにまとめてきたものを発表しました。

フィールドワーク(1年3月)からスタートし、三田市の課題や魅力化のためにできることを考えてきました。スライドを作成し、発表練習してきた成果を、どのグループも発揮してくれました。

発表していたテーマは多岐にわたり、「人口減少を防ぐための空き家の活用」や「子どもや高齢者が暮らしやすいまちづくり」など、興味を惹かれるものが多くありました。

また、どのグループも下調べを丁寧にしている様子が発表を聞いていてよく伝わりました。

来週には「問いの立て方」講義、再来週にはコース希望調査を行います。

頑張っていきましょう。

77回生 ARIMA探究Ⅰ「国際社会・地域社会の諸問題」講義

5月29日(月)、5・6限のARIMA探究の時間に、

甲南大学 全学共通教育センター 久保はるか教授にご来校いただき、

「国際社会・地域社会の諸問題」についての講義をしていただきました。

生徒のみなさんは、新聞記事を用いながら、

世界の課題について考えたことや理解したことをワークシートに書き込んでいました。

コース別学習について、少しずつビジョンを描いていきましょう。

1年生 「産業社会と人間」ガイダンス

4月12日(水)、6限に「産業社会と人間」のガイダンスを実施しました。

本年度の実施計画の内容を、ガイダンス資料を基に説明しました。

後半には、コミュニケーショントレーニングを行い、

話を聞く時の表情や反応に気をつけながら人とかかわる練習をしました。

3年生 小論文事後指導

4月12日(水)、3・4限に小論文の事後指導が行われました。

返却された小論文の添削や、ガイダンス資料の答案例を基に、

自己PR文の見直しをしました。

説得力のある小論文を書けるよう、これからも頑張っていきましょう。

「産業社会と人間」2分間スピーチ

12月16日(金)の「産業社会と人間」は、2分間スピーチクラス発表を実施しました。

このプログラムは、今まで受けてきたキャリアガイダンス、プロフェッショナルin有馬などさまざまな授業の集大成として、2分間で「私の夢」を語るものです。日常生活の中で夢を語る機会はそれほどなく、生徒にとっては自分の思いを改まって表現する初めての経験だったかもしれません。具体的な職業を挙げる生徒もいれば、目指す生き方を挙げる生徒もいました。どの生徒にも入学時にくらべ、少し大人の顔が垣間見られました。

今日の中からクラスの代表3名が選ばれ、1月13日(金)の学年発表会で学年代表が決定します。

課題研究発表会(総合学科3年次生)

12月15日(木)1~3限の3時間をかけて、総合学科3年次生(75回生)の学びの集大成である「課題研究発表会」が実施されました。生徒主体の運営のもと、各教科14講座の代表者がそれぞれ発表してくれました。

最初に校長先生から、「クリティカルシンキング」を大切に発表を聞いてくださいとアドバイスいただき、聞く側の姿勢をご教授くださいました。そして発表スタートです。各講座の代表とあって、魅力的な発表ばかりで、3時間があっという間に過ぎてしまいました。

最後に学年主任より、「どの発表もすばらしく感動しました。それぞれ産みの苦しみを味わいながらの課題研究だったと思いますが、その分、代表者の発表がより共感して聞けたのではないでしょうか。それぞれ自分の課題に直面し、成し遂げたことに自分の成長を見出して欲しいです。」と講評をいただきました。

この発表会でさらに代表に選ばれた講座が、1月29日に行われる学習活動発表会でも発表します。

77回生 「産業社会と人間」ープロッフェショナルin有馬の新聞作り

11月18日(金)の「産業社会と人間」は、プロフェッショナルin有馬を振り返り、新聞を作りました。

各コースの講師の先生方について、インタビューの内容、インタビュー後の新しい発見、感想などをそれぞれのコースに分かれて協力して新聞に書き起こしていきました。

どのコースも創意工夫をこらして、美しく楽しい新聞ができあがりました。

完成した新聞は校内に掲示し、講師の先生方へお送りします。

次回は、2分間スピーチに先がけて大学教員による「スピーチ講座」を実施予定です。

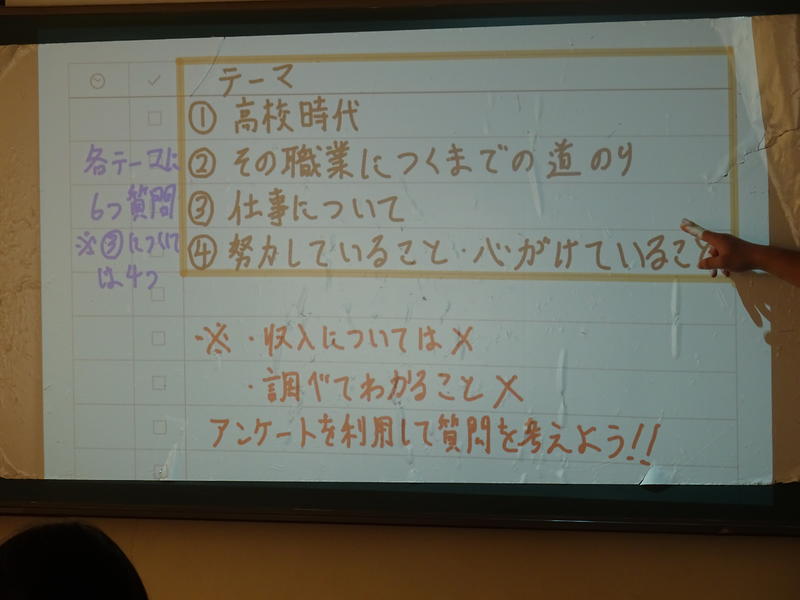

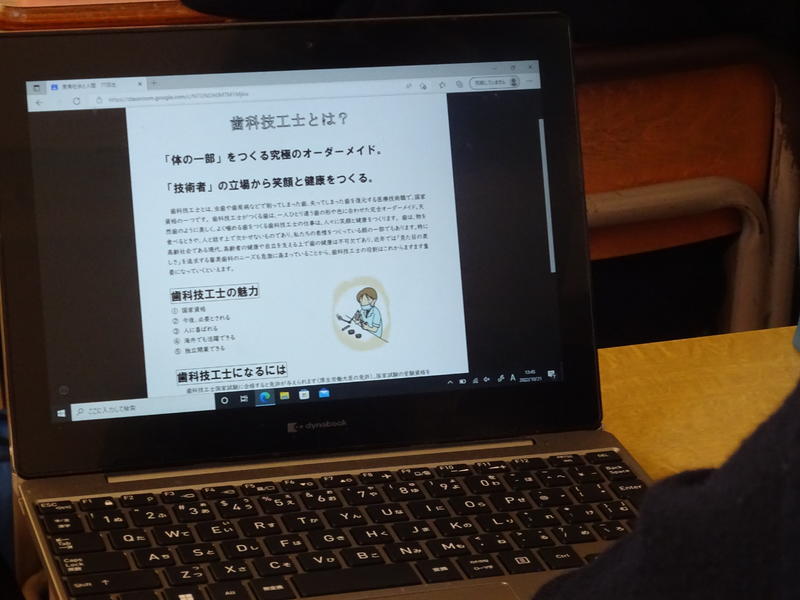

「産業社会と人間」プロフェッショナルin有馬

11月11日(金)の「産業社会と人間」は、「プロフェッショナルin有馬」を実施しました。

製菓会社経営者、市役所職員、カメラマン、シンガーソングライター、歯科技工士、新聞記者、IT会社社員などの職業人を講師に、高校時代、仕事に就くまでの道のり、仕事のやりがい、心がけていることについて質問しました。その道のプロフェッショナルのお言葉はとても重く、温かく、生徒たちは目を輝かせながら、真剣に職業人のお話に聞き入っていました。

今日の学びをポスターにまとめ、12月には「私の夢」をテーマにスピーチをします。

講師の先生方、本当にありがとうございました。

理科 三田小学校との小高連携授業

11月10日(木)の3年生課題研究の授業のなかで、三田小学校の4年生をお招きしての理科教室を実施しました。

本校総合学科の3年生で生物実験講座・化学物理実験講座の選択者が、小学生に「理科の面白さ」を伝えるために、計画を練り、自分たちで運営を行いました。

生物実験講座班は、顕微鏡での観察や人体模型を使ったクイズ等を行いました。

化学物理実験班は、スライムつくりや液体窒素を使った実験ショーを行いました。

がんばって準備した甲斐もあり、小学生たちに「おどろき」や「発見するよろこび」を感じてもらえたようです。この機会を通して、理科好きの子供たちが少しでも増えてくれると嬉しいですね!

本校生徒にとっても、得るものが大きい良い1日となりました。お疲れ様でした!

76回生総合的な探究の時間~自己探究について~発表①②

総合学科2年次生は、三田市の魅力化をグループで考えたのち、それぞれ個人の興味・関心に応じた自己探究を進めてきました。SDGsの観点から探究テーマを探しつつ、自己の課題解決に向かって研究した成果を発表しています。食品ロス問題や、海洋プラスチック、絶滅危惧種など切り口は様々ですが、身近な解決策はそれぞれ共通するものがあるように感じます。

11月1,8日とそれぞれのクラスで発表が進んでいます。あと3回でクラス発表を終えたのち、1月10日(火)には代表者発表会があります。どのようなテーマが発表されるのか楽しみです。

「産業社会と人間」

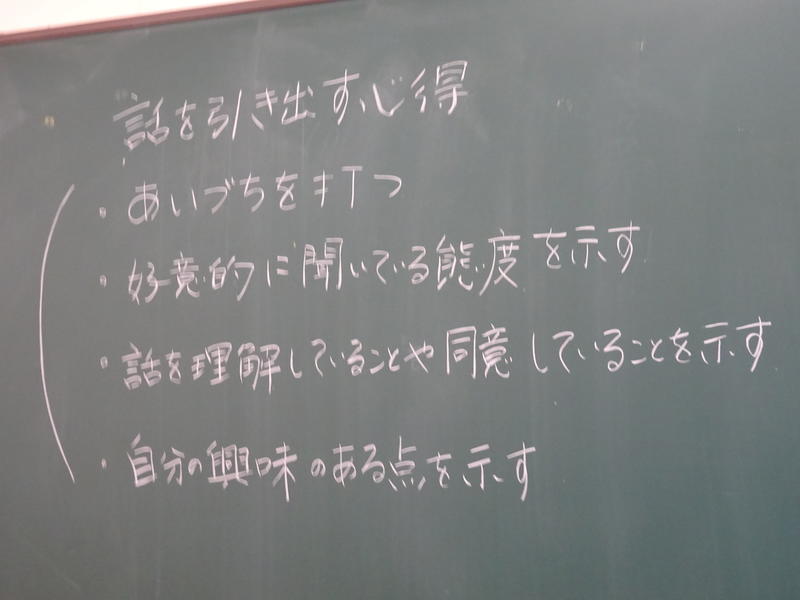

10月28日(金)の「産業社会と人間」は、11月11日(金)の「プロフェッショナルin有馬」の準備②を行いました。

上手なメモの取り方のレクチャーを受けた後、実際に音声を聞きながらメモを取る練習をしました。その後、インタビューにおいて話を引き出す心得の確認をし、グループに分かれて本番同様にインタビューの練習をしました。授業担当者や、学年に授業に来ている教員を職業人に見立てての練習でした。相手の答えを受けて質問を考えていくことの難しさに悪戦している生徒もいました。

11月11日は、7つの職種の職業人の先生方が来校されます。

講師の皆様、よろしくお願いします。

「産業社会と人間」

10月21日(金)の「産業社会と人間」では本日から「プロフェッショナルn有馬」に向けてコース別学習を始めました。

7コース8人の職業人にお越しいただき、働くことについて、学生時代についてなどのインタビューを行う「プロフェッショナルn有馬」のための質問事項をグループに分かれて考えていきました。

今年度お越しいただく講師の先生方は、歯科技工士、カメラマン、製菓会社社長、市役所職員、歌手、新聞記者、IT企業社員と多岐にわたった職業の方々です。当日2名の職業人のお話をうかがうことができ、生徒たちは、職業について、イメージを広げながら質問を考えていきました。

生徒たちは、この授業を通して働くことの意味を考え、将来の仕事について具体的に考えていくことになります。

次回「プロフェッショナルin有馬」は11月11日(金)に実施します。

講師の先生方、お世話になります。よろしくお願いいたします。

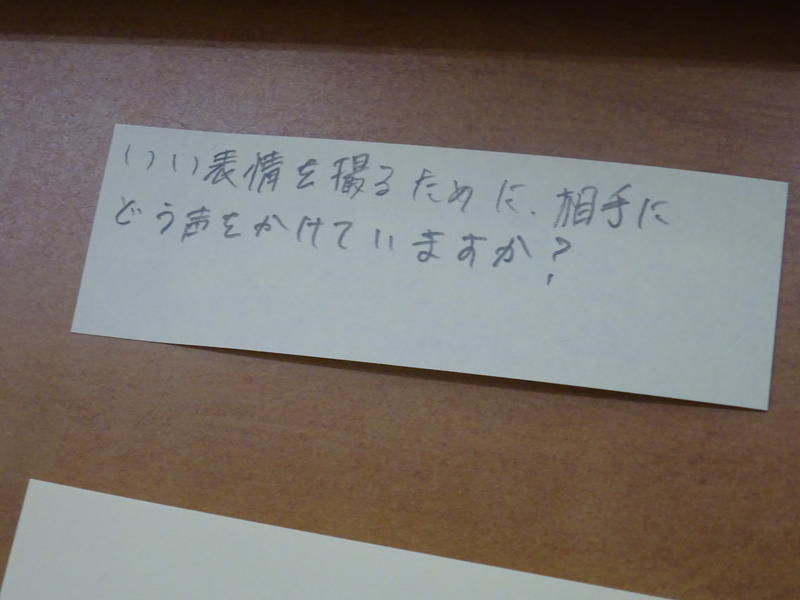

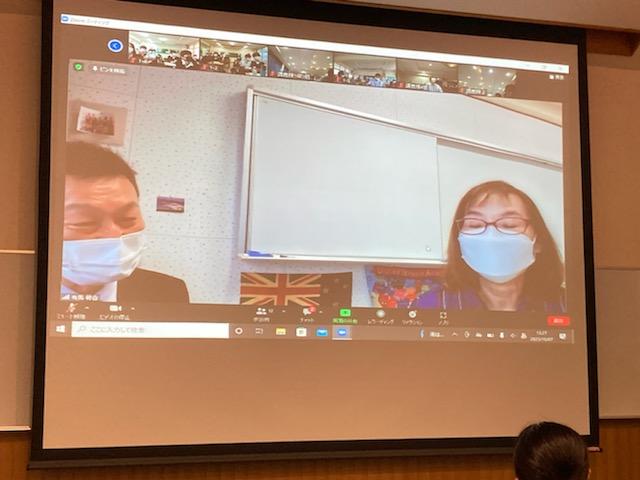

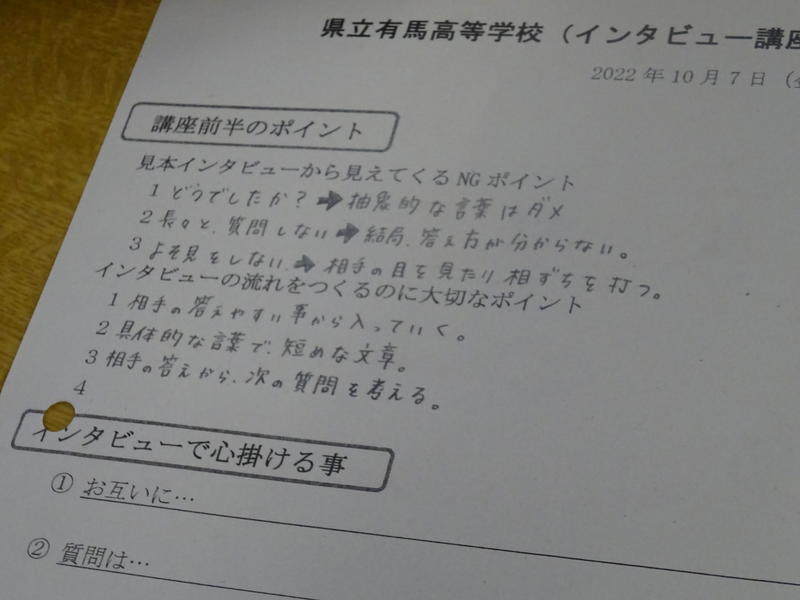

「産業社会と人間」インタビュー講座

10月7日(金)の「産業社会と人間」は、FM三田のアナウンサー門垣さんにお越しいただき、インタビュー講座を実施しました。講師をホストにした、ZOOMによる授業でした。

最初に見本として、門垣先生から本校教頭先生にインタビューをしていただいた後、生徒たちが、1人2つ質問を交えて担任の先生や授業担当の先生に直接インタビューをしました。ポイントは、相手の答えを受けてさらに踏み込んだ質問をその場で臨機応変にすることで、生徒たちは考えながら「先生の意外な一面」を聞き出していました。ZOOMを通して他の教室のインタビュー内容の発表を聞くことができ、他クラスの教員の人柄についても知ることができました。。

インタビューを通して教師と生徒との距離が縮まり、どの教室も大盛り上がりでした。

最後にまとめとして、門垣先生からインタビューの心構えをお聞きしました。

次回からは、本日のインタビューの極意で学んだことを生かして「プロフェッショナル in有馬」(職業人インタビュー)の準備を進めていきます。

門垣先生、ありがとうございました。

特色ある授業「スポーツⅣ(ダンス)」

9月30日の体育大会で、「スポーツⅣ」選択者がダンスを披露しました。

この授業は、有馬高校の特色ある授業の一つで、3年次生が選択しています。

この日の発表は日ごろの授業での練習の成果を全校生徒、保護者、職員の前で披露したもので、今年初めての大きな発表でした。有馬高校のグラウンドの広さに負けないダイナミックな踊りに、見学者からは盛大な声援と拍手で会場は大盛り上がりでした。

このダンスは、10月29日(土)のオープンハイスクールでも披露されます。

産業社会と人間『1分間スピーチ』

9月9日(金)の1年次生「産業社会と人間」は、「1分間スピーチ発表会」でした。

夏季課題「わたしのキャリアデザインのために」において

①ボランティア活動に参加する ②身近な職業人にインタビューをする ③大学、短大などのオープンキャンパスに参加する ④インターンシップに参加する

4つの課題のうち1つを選択し、先週から取り組んだスピーチ原稿をもとに、みんなの前で発表しました。

概ね②の身近な職業人にインタビューする人が多くいた印象です。中には父親の職場に同行し、家ではゴロゴロして過ごしているのに、職場ではキリっとしていて格好良かったです、と発表した生徒もいました。社会に出て仕事をすることの大変さを自分たちなりに学んできたようです。

11月には、実際に仕事をされている職業人7名の方に有馬高校へお越しいただき、社会の中での職業の意義や、仕事についてのやりがいなど、「働く」ことへの考えを深めていきます。どのようなお話を聞けるか楽しみにしています。ぜひ、それまでにインタビューの技法やコミュニケーション技術を磨いていって欲しいです。

76回生総合的な探究の時間~神戸学院大学学生プロジェクト発表~

9月6日(火)総合的な探究の時間に神戸学院大学経営学部より学生さんをお招きし、プロジェクトの発表を実施していただきました。このプロジェクトは、地域の活性化・社会貢献等に繋がる学生の主体的・自主的な学びを支援することを目的としたもので、木元さん、大川さんのお二人も三田市の活性化につながる研究をされています。

三田市の「第5次総合計画」をもとに、若者の人口流出をどう抑制するのか、といった課題設定で進められていました。解決策として、若者に三田の魅力を発信するべく、三田の魅力満載の冊子づくり、それをもとに出前授業を企画しています。道半ばではありますが、どのような方向に行きたいのか、どう計画を立て実行していくのか、明るい雰囲気でとても楽しく伝えてくれました。

76回生のみなさんは、夏季休暇を利用し、情報収集を進めてきました。それらを発表にどう活用していくか、今日の学生発表を通して具体的な方法をつかむことができたでしょうか。次回から情報の整理・分析、まとめとつながっていきます。どのような探究発表になるのか、非常に楽しみです。