北高ダイアリー

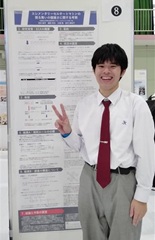

これから研究を始める高校生のためのリサーチプラン研修会

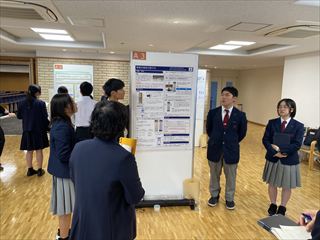

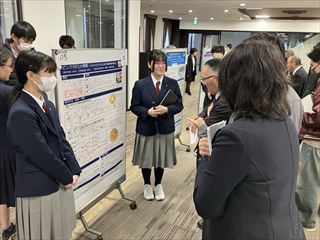

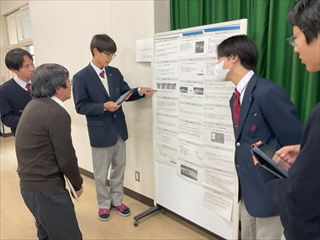

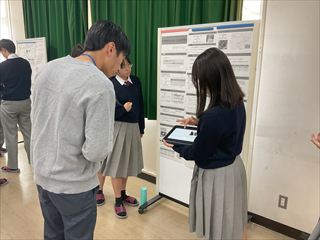

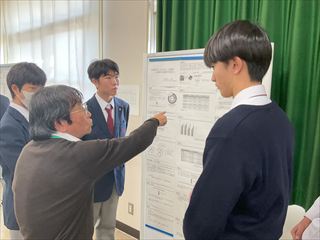

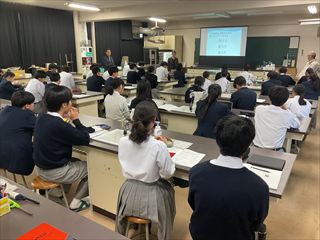

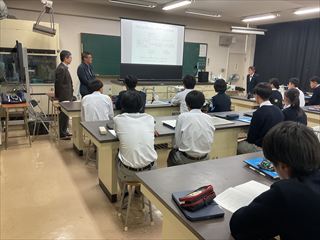

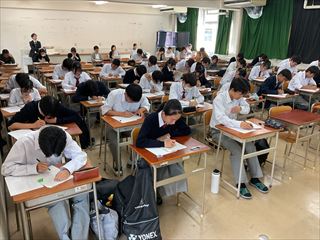

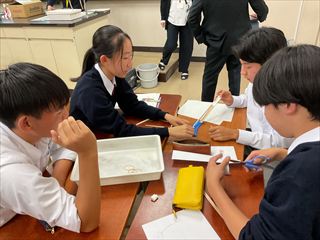

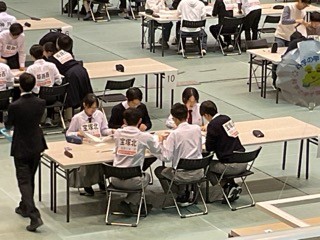

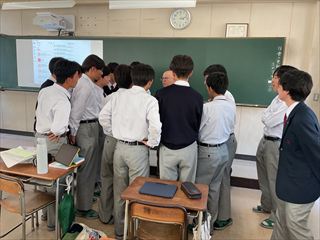

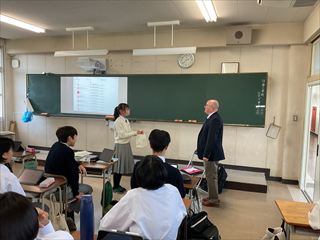

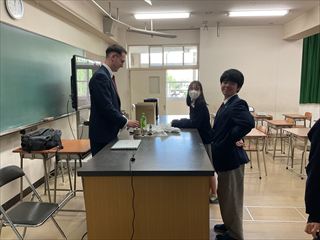

1月 24 日(土)甲南大学フロンティアサイエンス学部教授 甲元一也先生をお招きし、「リサーチプラン研修会」を開催しました。この取り組みは五国 SSH 連携事業として兵庫県下SSH指定校が各校主催で行うイベントで、姫路西高校、三田祥雲館高校、本校の生徒44名が参加し行われました。

次年度から研究を始める1年生が主な参加者であり、まずは考えてきたリサーチプランをグループ内で発表をしました。続いて甲本先生の講演を聞き、「研究内容に関して、事例・文献調査の必要性」「新規性・独自性・進歩性の確認」「生成AIとの向き合い方」等の講義を聞きました。

午後からは、本校卒業生3名にティーチングアシスタントとして参加してもらい、リサーチプランの検討が行われ、班ごとの研究が発表されました。

発表の後、先生から講評をいただきました。

参加者感想

・今回の研修会は自分が悩んでいた研究の進め方や改善すべきポイントをしっかり理解できました。

・冬休みに軽く研究のリサーチプランを作るときに何を示してどのように調べたらいいか分からず行き詰まったので、もっと早く聴きたかった。

・「新規性」「独自性」「進歩性」のどれなのかによってアプローチの仕方が変わってきたり最初の土台の完成度によって進度がとてもかわってくると聞いたのでもっと先行研究を調べたり知識を増やして実験に臨むことが大事だと改めてわかりました。

40回生修学旅行 4日目(1/24)④

無事、伊丹空港に到着いたしました。

以下の時間でクラスごとに解散いたしました。

1〜3組 20:16

4〜8組 20:10

1/26(月)は代休になります。

ありがとうございました。

40回生修学旅行 4日目(1/24)③

小樽からバスで移動し、新千歳空港に到着しました。

空港で看護師の方とお別れをして、今から帰りの飛行機に搭乗します。

JAL便で10分の遅延が発生しています。

JAL2016便(1〜3組)17:45発

ANA780便(4〜8組)17:50発

[到着予定時間]

JAL2016便(1〜3組)19:48

ANA780便(4〜8組) 19:41

上記時間で到着予定です。

よろしくお願いいたします。

40回生修学旅行 4日目(1/24)②

小樽の班別散策を行いました。

みんな、雪で滑らないように歩いています。

ショッピングに食事に、満喫できたようです。

これより、空港に向かいます。

40回生修学旅行 4日目(1/24)①

修学旅行最終日になりました。

朝食後、荷物を整理、部屋チェック、先送り荷物発送の後、バスに乗車しました。

8時半にルスツリゾートを出発しました。

道路はご覧の通り雪景色、マイナス13度の世界ですが、今のところ行程に大きな変更はありません。

40回生修学旅行 3日目(1/23)④

修学旅行最後の夜は学年全体でアリーナ(体育館)に集まり、全体レクを行いました。

ここまでLHRの時間を使って、各クラスが時間をかけてレクの内容を考え、準備をしてきました。

レクの内容は、漫才、ダンス、映像作品など様々で、クラスの個性がでていて、大いに盛り上がりました。

明日はいよいよ最終日です。最後の小樽も楽しみましょう。

40回生修学旅行 3日目(1/23)③

本日午後のスキー実習の様子です。みんな、最後まで頑張りました。

2日目にもなると、できることが増えていったようで「楽しい」「おもしろくなってきた」という言葉が聞こえてきました。

実習後の閉校式に先立ち、上級者の生徒のデモンストレーションが行われました。

さすが、上級者!! 実力を見せつけてくれました。

その後、インストラクターさんにもパフォーマンスをしていただき、大きな拍手が上がりました。

閉校式では生徒代表の2人からインストラクターの方に感謝の言葉をお伝えし、最後は生徒全員が大きく手を振って、とても感動的なお別れになりました。

インストラクターの方々、2日間、丁寧にご指導いただきまして、本当にありがとうございました。

40回生修学旅行 2日目(1/23)②

午前中のスキー実習が終わりました。

みんなグングン上達しています。

見学班はゴンドラ2つ乗り継いで山の上から景色を見ました。

途中で偶然、思わぬサプライズ。巡回中の先生たちの集団に遭遇しました。

先生たちの滑りに興味津々でした!

本日はホテルに戻らず、ゲレンデのレストランで班ごとに昼食を楽しんでいます。

こちらはスチームボートです。北海道のラーメンや炭火焼丼が食べられます。

40回生修学旅行 3日目(1/23)①

おはようございます。

今朝の朝食の様子です。

疲れも出ているようですが、元気に過ごしています。

修学旅行も残すところ今日を入れて2日です。

今日はスキー実習2日目、昨日よりも遠くの山に挑戦する班も出てくるようです。

40回生修学旅行 2日目(1/22)④

スキー実習1日目を終えた後は、みんな楽しみにしていた夕食です。

今日のメニューにはカニやイクラなども入っており、生徒の皆さんは大興奮の食事でした。

夕食後は、明日のレクに向けた会場確認、リハーサルです。

各クラス、修学旅行でのレクに向けて、ずっと準備を重ねてきました。

どんな内容になっているのか、乞うご期待です!

本日も実習班長会議、生活班長会議を終え、就寝点呼となりました。

40回生修学旅行 2日目(1/22)③

15時半頃、午後のスキー実習が終了しました。

午前中に基本的なトレーニングを行なった初心者コースの人も、リフトに乗って、いよいよ本格的なスキー、スノーボードを体験しました。

また、見学者の生徒たちはホテル周辺で活動を行いました。

午前中はスノーラフティングを行うなど、スキー場周辺で活動をしました。

また、午後はホテル内でキャンドル作り体験をしました。

今から、自由時間を挟んで、その後は楽しみにしている夕食です!!

40回生修学旅行 2日目(1/22)②

各班、スキー実習に取り組んでいます。

少し雪が降っている状況でしたが上級者、中級者、初心者とレベルに分かれて元気に実習を行なっています。

午前中は基本的なところからインストラクターさんに教えて頂いて、徐々に上達しているようです。

その後、昼食はカレーライスをみんなで食べました。

午後も引き続き、スキー実習です。

徐々にレベルアップできるようにがんばります!!

40回生修学旅行 2日目(1/22)①

おはようございます。

修学旅行2日目、無事スタートしました。

元気いっぱい朝食をとることができました。

朝食後、スキーウエアに着替えて、クラスごとに写真撮影、その後スキー学校の開校式を行いました。

団長(校長)挨拶の後、ホテル代表の方、スキー学校代表の方の歓迎のお言葉をいただきました。

その後、生徒代表の2人からの挨拶があり、大いに盛り上げてくれました。

いよいよ今からスキー合宿スタートです。

途中から雪もかなり降ってきていますが、みんな元気に活動を始められています。

40回生修学旅行 1日目(1/21)④

選択体験コースからバスで移動し、いよいよルスツリゾートに到着しました。

到着後、発送した荷物の受け取り、スキーやスノーボードのレンタル品のサイズ合わせ、そして宿泊する部屋に入り、自由時間となりました。

ルスツリゾートは想像以上に大きなホテルだったようで、テンションが上がっている生徒も非常に多く、盛り上がっています。

また、皆さん楽しみにしていた夕食はバイキング形式で、おかわりを何度もしている人も見かけました。

生活班長会議、実習班長会議の後、就寝となります。

明日はいよいよ、スキー、スノーボードです!!

40回生修学旅行 1日目(1/21)③

選択体験コースに分かれて、生徒たち楽しそうです!!

スノーランドは、生徒たち大はしゃぎでスノーラフティングやソリ(チューブスライダー)で遊びました!!たっぷりの雪なので、シンプルに雪合戦も楽しそうです。

カーリング体験は、立つのもやっとな状況で頑張りました。

なんとオリンピックチームがとなりで練習をしています!!

徐々に慣れてきて見違えるように上達しました。

白い恋人パークでは、クッキーに自分たちで可愛くデコレーションしていました。

洞爺湖コースは、熊牧場、火山博物館に訪れました。

今話題の熊の迫力に圧倒されました!!

ノーザンホースパークは、引き馬体験が大人気です!!

ほかにも、ポニーショーを観覧したり、雪遊び、お土産探しと生徒たちエンジョイしています。

このあとはいよいよ、バスでルスツリゾートに移動し、サイズ合わせの後、各自部屋に入って夕食という流れです。

ホテルが楽しみですね!!

40回生修学旅行 1日目(1/21)②

予定通り新千歳空港に到着し、各自空港内で昼食やショッピングを楽しみました。

これからバスで移動して、選択コース体験に入ります。

スノーランド、カーリング、洞爺湖、白い恋人パーク、ノーザンホースパークの5コースに分かれます。

無事どのコースも体験できそうで、楽しみです!!

普通科「リス探」 課外活動インタビュー・施設見学

本校普通科では、探究活動の一環として、さまざまな場所へ足を運び、アンケート調査やインタビューなどに取り組んでいます。

1月16日には、「M-1」をテーマに探究を進めている普通科生徒2名が株式会社朝日放送を訪問し、社員の方ならびにM-1ご担当者の方にインタビューをさせていただきました。

朝日放送では、毎年「M-1グランプリ」の制作・放送が行われています。生徒たちは、その舞台裏や企画の工夫について、熱心に質問を重ねていました。二人ともお笑いが大好きで、インタビュー中は緊張しながらも終始わくわくした表情が見られ、非常に学びの多い時間となりました。

インタビュー後には、夕方のニュース番組「newsおかえり」のスタジオ観覧のほか、副調整室や美術倉庫など、朝日放送内の各施設も見学させていただきました。

本校では3月17日に探究の成果を発表する「探究の日」を予定しています。今回の学びからテーマへの理解をさらに深め、発表に向けて探究を進めてほしいと思います。

最後に、ご多用の中、生徒たちのインタビューを快くお引き受けいただきましたことに、心より感謝申し上げます。

40回生修学旅行 1日目(1/21)①

おはようございます。

いよいよ修学旅行出発です。

保護者の皆様、早朝からご協力いただきまして、ありがとうございました。

おかげさまで、予定通り310名全員が時間通り集合できました!

寒波の影響が心配されましたが、先発のJAL便(1〜3組)、後発のANA便(4〜8組)共に予定通り、伊丹空港を出発しました。

現在、新千歳空港に向けて移動中です。

JAL便(1〜3組)9:45到着予定

ANA便(4〜8組)10:20到着予定

40回生 修学旅行 結団式

40回生2年生は、1/21(水)〜24(土)の3泊4日で北海道(ルスツ・小樽)への修学旅行を実施します。

それに先立ち、本日(1/21)体育館にて結団式を実施しました。

団長の校長先生のお話、引率職員の紹介、最後の諸連絡などを行いました。

修学旅行中の活動については、こちらの「北高ダイアリー」に随時アップしていきます。

ぜひご覧いただければと思います。

中高連携事業(硬式野球)

1月10日(土曜日)昨年度に引き続き、兵庫県立伊丹北高等学校のグラウンドで、伊丹北高校野球部と宝塚北高校野球部の合同事業として、宝塚市内の中学校軟式野球部(御殿山中学校・山手台中学校・宝梅中学校・長尾中学校・中山五月台中学校)を招き、総勢約100名の野球少年、野球少女で、野球の楽しさを満喫しました。当日の早朝は氷点下という極寒でしたが、皆の活気が盛り上がっていくにつれて、気温もどんどん上昇していき、昼前には野球日和となりました。普段は、自分たちの為の練習に集中していますが、この日は、少しでも中学生が高校野球を継続してくれるようにと、生徒たちが練習メニューや声掛けを工夫し、高校野球の楽しさを伝えていました。中学生も非常に満足した様子で、大きな声を出して野球を心から楽しんでいる姿が印象的でした。本校の部員たちも、普段の学校生活では見られない一面も沢山見せてくれて、成長している彼らが逞しく、嬉しく思いました。

本校キャプテンによる、開会の挨拶 ティバッティングのお手伝い

本校マネージャーもお手伝い 本日の流れの説明を聞いています。

元気よくシートノックを受けている様子。 丁寧なゴロ捕球の練習です。

中学生と高校生の集合写真です。

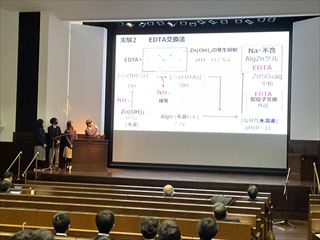

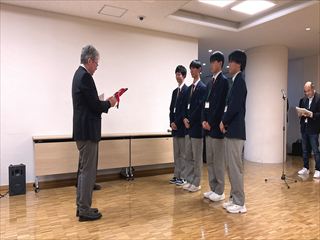

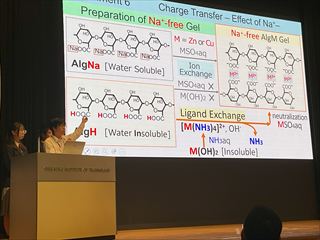

GS科2年,化学部 高中化学研究発表会

2025年12月25日

12月25日 クリスマスに大阪大学豊中キャンパス大学会館講堂で開催された、日本化学会近畿支部主催 高・中学校化学研究発表会に、GS科2年課題研究貝殻班、化学部が参加し口頭発表を行いました。

貝殻班は貝殻の真珠層構造を生かし、廃棄貝殻を石膏ボードへアップサイクルするというもの、

化学部は新しい手法によるアルギン酸金属ゲルの作製に関するものを発表しました。

GS科2年生、化学部1年生の中には初めてステージで発表する生徒もおり、ステージの上に立つことだけでもいい経験となりました。ポスター発表ではなく、ステージで口頭発表する機会は少なく貴重な機会となりました。

発表の後にも、大学の専門家の先生と協議することもでき非常に有意義な時間となりました。

また、本会では中学生の口頭発表も行われ、どの研究もすばらしく、非常に勉強になるものばかりでした。

お忙しい中、大阪大学の格式あるすばらしい会場を用意してくださったり、MOFデザインのトートバックをくださったり、会の運営を行ってくださった日本化学会近畿支部の先生方ありがとうございました。

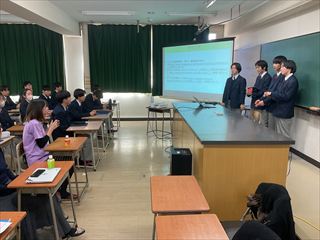

GS科1,2年 GS科交流会(2年課題研究披露)

2025年12月19日

GS科1,2年生が交流会を実施しました。

本校37回生卒業生、東京科学大学情報理工学院2回生、ヘファナン色葉さんをお迎えし、2年生が1年生に向けて課題研究を紹介しました。

2年生は課題研究の後半戦に差し掛かって、外部発表への参加も始まっています。

1年生は、いよいよ2年生での課題研究の研究テーマを決めていきます。

2年生の課題研究のようすを見て感じて、自分たちがどういう研究をしていくのか、決定の参考になればいいですね。

「研究テーマを決めるのが難しかった」というヘファナン色葉先輩にもアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

GS科1,2年 GS科交流会(ヘファナンさん母校訪問講演会)

2025年12月19日

GS科1,2年生が交流会を実施しました。

まず、本校37回生卒業生、東京科学大学情報理工学院2回生、ヘファナン色葉さんがSONY STEAM GIRLS EXPERIENCE のプログラムの一環で母校を訪問し、理工系のおもしろさ、大学でのようす、高校時代のようすを話してくれました。

ヘファナンさんは、GS科での「情報オリンピック」の案内でその存在を知り、コロナ禍で時間ができたのをきっかけに独学でプログラミングを学び、軽い気持ちで挑戦したのをきっかけに、日本代表となり、ヨーロッパ女子情報オリンピック銀メダリストとして文部科学大臣特別賞を受賞しました。そして、学校推薦型選抜で東京工業大学(現東京科学大学)への進学を果たしました。

ヘファナンさんは当時のことを振り返り、「軽い気持ちで情報オリンピックに『挑戦してみようかな』と出場したことが、今の自分に繋がっています。何にでも時間を割いて挑戦してみることが大事です」と話してくれました。

偉大でありながらも身近な先輩の言葉に、在校生も共感し挑戦してみようという気運が高まりました。

GS科の先輩からの言葉、縦の繋がりもGS科ならではの大切なつながりですね。

続いてGS科2年生から1年生へのバトンです。

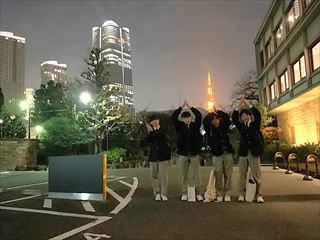

GS科3年 快挙 日本和文化グランプリ優秀賞

2025年12月2日(日)

GS科3年課題研究和蝋燭班が、第5回日本和文化グランプリ【ライフスタイル】部門最高位となる「優秀賞」に選ばれ、このほど東京麻布十番の国際文化会館で行われた授賞式・交流会に参加してきました。

今回の受賞は「学生賞」の枠を越えた、部門最高位の受賞で、高校生初の快挙となりました。

本グランプリは、日本の伝統文化と未来の伝統に繋がる現代の高い技術や芸術活動の持続可能な発展のために、日本が誇る優れたプロダクトを顕彰するアワードイベントです。

受賞作品は、学科独自の授業「GSⅡ」において課題研究に取り組み、和蝋燭を灯し続ける上で必要となる「芯切り」という作業を不要にした新しいタイプの和蝋燭を、県内唯一の和蝋燭メーカー松本商店さんの支援を受けながら生み出し提案したものです。

伝統工芸と科学教育が手をとりあって示す未来につながる和蝋燭のかたちの一つの提案です。日常生活での使用や外国人旅行者のお土産などにおいても展開され、和蝋燭が再び脚光を浴び、世界へも広がることを期待するものです。

高校生がこうした栄えあるイベントに参加し、人間国宝の大倉源次郎様やUNITED ARROWS LTD.創始者の重松理様など、和文化や和芸、伝統工芸の各界で代表される方々やこれからの活躍が期待される方々と対面でラフに交流できたことは、人生においても貴重な経験となりました。

■優秀賞受賞者ページ

■授賞式のようす

■受賞作品鑑賞会のようす

■受賞者交流会のようす

■一社)日本和文化振興プロジェクトWEBサイト

GS科 GS科2年 関西電気化学研究会 高校生チャレンジで発表

12月6日(土)

GS科2年生が「関西電気化学研究会 高校生チャレンジ」でポスター発表を行いました。電気化学に関する学会ということで、本校からは「GSⅡ」の授業で取り組む、課題研究圧電素子班と電気分解班がポスター発表を行いました。両班は、電気化学に関する独自のテーマで探究を進め、現在の成果をまとめ発表しました。この発表会は、関西の電気化学に関する大学や企業の専門家の先生や大学生、大学院生に見てもらえる機会で、専門家の視点から今後の研究活動の指針となる非常に貴重なアドバイスをいただきました。さらに、第一線で活躍されている研究者による講演を聞くこともでき、最新の研究動向や科学の魅力に触れることができました。

GS科2年 日本数学A-lympiadに参加しました

2025年11月16日

日本数学A-lympiadは、金沢大学が主催し、現在の世界的課題を背景として実社会に起こりうる問題(英文)を読み解き,数学を活用して解決案を提案するコンテストです。

全国から85チーム318名の高校生が参加し、オランダ開催の国際Math A-lympiadへ派遣される上位2チームを目指して奮闘しました。

本校からはGS科2年生の6人が2チームに分かれてオンラインで出場しました。

朝9時にスタートし16時までみっちりと、考え、協議し、レポートにまとめました。結果、第1次審査は通貨したものの、第2次審査で落選しくやしい結果となりました。

しかし、こうして1日かけて仲間と協議して難課題に挑戦することは初めてで、貴重な経験となりました。

GS科3年 先輩から合格祈願のお守りが届きました

38回生GS科の先輩が学問の神様大宰府天満宮の合格祈願のお守りを持ってきてくれました。受験シーズンを迎え、受験の苦しさを乗り越えてきた先輩のこうした激励は本当に心強くうれしいですね。3年生は1月17日、18日の大学入学共通テストに向けて演習に励みます。

普通科リス探 課外活動インタビュー

11月28日

本校普通科では、探究活動の一環として、さまざまな場所へ足を運び、アンケートやインタビューなどの活動に取り組んでいます。

11月28日には、「レトロブーム」をテーマに探究している班四名が、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の本社を訪問し、阪急百貨店の企画担当者の方にインタビューをさせていただきました。

阪急うめだ本店では、レトロをテーマにしたイベントが数多く開催されており、今年9月には「ときめきレトロ巡り」というイベントも行われていました。インタビュー中は緊張しつつも、「探究活動に少しでも生かしたい」という生徒たちの思いが伝わる、非常に充実した時間となりました。

来年の3月には探究の成果を発表する「探究の日」があるので、そこに向けてテーマに対する理解をさらに深めていってほしいと思います。

生徒たちのインタビューを快くお引き受けくださったことに、心より感謝申し上げます。

GS科1年 物理トレセン(第1回)

2025年11月15日(土)

GS科1年生3名が五国SSH連携プログラム「物理トレセン兵庫 第1回」(主催:兵庫「咲いテク」推進員会、担当:県立神戸高校)に参加してきました。このプログラムは来年度の「全国物理コンテスト物理チャレンジ2026」に挑戦しようと考えている高校1年生を支援することを目的としています。

第1回目は神戸大学理学部で行われました。神戸大学教授の小手川恒先生の講義・理学部の見学・強磁性体の作成実験など中身の濃い内容でした。第2回目は12月に開かれます。実際に行われた物理チャレンジの課題に関する実験の予定です。磁性については、まだ未習分野ですが、2回目に備えて頑張って勉強しようという気持ちが高まりました。

GS科2年 京都大学での課題研究発表会

2025年11月3日(日)

GS科2年生が「高大連携課題研究合同発表会 at 京都大学」(主催:兵庫県教育委員会,共催:京都大学)でポスター発表をしてきました。発表班は次の通りです。

竜巻班「竜巻状渦流の蛇行化」

圧電班「圧電素子によるスモール発電~効果的な置場所を探る~」

電気分解班「海水電解における塩素の削減」

エアロゲル班「断熱効果をもつ有機多孔質ゲルの作製」

兵庫県内から15校,113名が参加する大きな発表会でした。初めて外部発表する班もありましたが,発表練習を重ね,自信をもって発表することができました。京都大学の先生方や大学院生の方々から研究内容について様々な助言や励ましの言葉を頂きました。また、他校の生徒とも発表を通じて交流することができました。この発表会に参加したことで、さらに研究を高めていく気持ちが高まったようです。

最後にこの会を準備して頂いた県立加古川東高校の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

普通科2年生 染色体学会高校生ポスター発表で最優秀賞を受賞

2025年11月30日

11月30日に関西福祉科学大学で行われた染色体学会の高校生ポスター発表で、普通科二年生の研究「ピンクカビとの激闘(メチロバクテリウムへの抗菌作用について)」が最優秀賞を受賞しました!

この研究は普通科「リス探」で行っている探究活動の一つで、お風呂でよく見かけるピンク汚れを身の回りの物質で抑制することを目的とした研究です。発表した二人は、これまで授業だけでなく放課後の時間も使いながら、熱心に研究に取り組んできました。ポスター発表を通して、多くの大学の先生から有益な助言を頂き、更に探究心が高まっている様子です。今後の研究の発展に注目していきたいところです。

GS科 GS科1年 ミニ探究

2025年12月

GS科1年生が学校設定科目「GSⅠ」の授業で「ミニ探究」を実施しています。各班に分かれて「ダニエル電池について」または「電気分解について」課題を見つけ実験を行っています。班によっては授業時間に限らず、放課後も実験を行うなど、2年生での本格的な課題研究に向けて、探究活動ってどんな感じなのか体験しています。年によってはここでのミニ探究がそのまま2年生での課題研究のテーマになったりします。今年は何かおもしろい疑問が見つかるでしょうか?

冬休みのうちに発表の準備を進め、1月7日に大阪大学理学部の講義ホールを会場に、先月ご講演いただいた大阪大学大学院理学研究科教授 久保孝史先生、同研究科教授 舩橋靖博先生をアドバイザーにお迎えし、保護者の方の参観のもと、「ミニ探究発表会」を実施します。そこでの最優秀発表を実施した班は、1月25日(日)に開催するサイエンスフェアin兵庫でGS科1年代表として発表を行います。

生物部 近畿高等学校総合文化祭鳥取大会 生物部門 優秀賞受賞

11月22、23日

鳥取県米子市にある文化センターさなめホールで、第45回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会が開催され、本校生物部1年生2名が生物部門の口頭発表に出場し、優秀賞を受賞しました。発表したのは「ホウレンソウの白色顆粒は葉を守るのか~抗菌性および耐凍性に関する実験的検証~」という、ホウレンソウについている白い粒にどんな役割があるのかを調べた研究です。1年生にとって、自分たちだけで挑戦する初めての大舞台でしたが、立派に発表することができ、多くの質問にも適切に答えることができていました。これからの成長が楽しみです。

生物部 JSEC(高校生・高専生科学技術チャレンジ)2025 敢闘賞 受賞

11月19日

生物部の研究「ホウレンソウの白色顆粒は葉を守るのか~耐寒性と抗菌性の実験的検証~」が、JSEC2025※において敢闘賞を受賞しました。

JSECホームページ https://manabu.asahi.com/jsec/2025/award/index.html

本校生物部では代々ホウレンソウの白色顆粒に関する研究を続けてきましたが、今回の受賞は、39回生(現3年生)の生徒3名を中心に行われた研究内容が高く評価されたものです。

生物部では今後もホウレンソウの白色顆粒についての研究を継続していく予定です。

身近な植物であるホウレンソウの小さな粒に隠された“生存戦略”を、高校生自らの手で解き明かしていくという大きな挑戦は、これからも続きます。

※JSEC(高校生・高専生科学技術チャレンジ)は、全国の高校生・高等専門学校生を対象

に、科学技術水準の向上を目的として2003年に始まりました。また国際競争力を身につけ

るために、上位受賞者は国際大会「ISEF」に日本代表として派遣されるものです。

GS科 GS科3年 JSEC2025(高校生科学技術チャレンジ)結果報告

2025年11月19日

GS科3年生が応募した科学コンテストでの受賞がまたまた報告されました。

GS科では、1年生でGSⅠの授業を通して探究的技法、マインドを学び、リサーチプランを立てます。2年生でGSⅡの授業を通して課題研究に取り組み、発表します。3年生で課題研究を論文としてまとめ、科学論文コンテストへ投稿します。

今回の報告はJSEC2025(高校生・高専生科学技術チャレンジ)です。本コンテストは、全国の高校生・高等専門学校生を対象に、科学技術水準の向上を目的として2003年に始まりました。また国際競争力を身につけるために、上位受賞者は国際大会「ISEF」に日本代表として派遣されるものです。

グランドアワード、主催者奨励賞、審査委員奨励賞、優秀賞 《なし》

敢 闘 賞 10件 :《ク ラ ド ニ 班》:逆クラドニ図形を利用した細粒の選別

入 選 60件 :《カ ラ メ ル 班》:カラメル化反応機構およびそれへの金属イオンの影響

佳 作 20件 :《チョコレート班》:牛脂チョコレートにおけるファットブルームの抑制

まだまだ受賞の報告は続いています。後日報告します。

化学部 県高校総合文化祭自然科学部門 最優秀賞 3連覇!

2025年11月8日(土)、9日(日)

化学部が県総合文化祭の研究(口頭)発表部門で最優秀賞を受賞し3連覇を達成しました。

本発表会は兵庫県下の自然科学系の部活動が1年間の研究や活動の成果を発表するものです。

本発表会の3連覇は少なくとも近年なく快挙です。そして、来年8月開催の全国総合文化祭(秋田総文祭)への出場が決まりました。

先輩から後輩へ、着実に技術や精神が受け継がれていることがすばらしいですね。

研究は、「銅の煮色着色技法への科学的アプローチ」です。煮色着色技法は古くから行われている巧みな伝統工芸で、銅やその合金でできた品を煮液で煮沸し条件によって様々に発色させることができるというものです。

その処方と色との関係を化学的に解明しようという挑戦的なテーマです。

今回着色の機構について新たな説を提案することができました。今後より詳細に検証し、私たちが見出した説の信憑性を高めていきます。

今年度、1年生も頑張ってポスター発表を行い、優秀賞に輝き、近畿総文の出場権を獲得しました。

発表して、「それはおもしろい」と言ってもらえるとがんばってよかったって思います。なかなか思うように結果がでなかったところで諦めずに粘り強く頑張った最高のご褒美です。

分析でお世話になった神戸大学大学院教授の谷先生本当にありがとうございました。

GS科2年 課題研究中間検討会

2025年10月28日(火)

GS科2年生が学校設定科目「GSⅡ」の授業で取り組んでいる「課題研究」の中間検討会を実施しました。本年度は10班で課題研究に取り組んでいます。

助言者に、京都大学大学院名誉教授 馬場正昭先生、神戸大学大学院教授 谷篤史先生、京都大学大学院、本校GS科OBの尾藤太宇さんをお招きし、班ごとに資料をパネルに貼り、目的、検討方法、現状の結果、課題、展望を発表し、助言者の先生方からの質問に答えたり、アドバイスを受けたり、クラスメイトとのセッションを行ったりしました。

なかなか思うように研究が進まなかったり、今後どうしていけばよいのか悩んだりで、研究の道半ばですが、専門家の視点やOBの視点、クラスメイトの視点など様々な視点からのアドバイスを受け、自分たちの研究を見つめ直し、今後の方針をたてる上で非常に貴重な時間となりました。

お忙しい中時間を割いてお越しくださり、親身に耳を傾けアドバイス下さった馬場先生、谷先生、尾藤さん、本当にありがとうございました。

本年度40回生の課題研究発表会は令和8年3月21日(土)、兵庫県立人と自然の博物館ホロンピアホールで行います。保護者の方に加えて、中学生やその保護者の方の観覧も予定しています。

GS科3年 大阪府生徒研究発表会~大阪サイエンスデイ~で招待発表を行いました

2025年10月18日

大阪府立天王寺高校で開催された「大阪府生徒研究発表会~大阪サイエンスデイ~」において、GS科39回生課題研究オートマトン班が招待を受け、代表生徒による特別発表を行いました。本発表会は、大阪府内の高校生を中心に理数系分野への興味関心を喚起するために毎年開催されているもので、今年度は130本を超える発表が集まりました。

オートマトン班は、セルオートマトンという複雑な対象を、単純なモデルによる近似を通してコンピューターで分析する課題研究に取り組んできました。そして、卒業論文としてまとめ大学の先生に査読を受けています。今回、その査読を依頼した大阪大学の先生の目にとまり大阪府の研究発表会に特別発表として招待を受けたものです。

今回の発表では、ポスター形式の良さを活かし、手元に用意した端末でセルオートマトンを実際に体験していただきながら、複雑な内容もわかりやすく伝えることができました。他校の生徒や大学関係者の先生方とも互いにセッションを交えながら活発な交流を行い、その名の通りサイエンスに浸る貴重な一日になりました。

一つ一つの様々な活動から輪が広がり大きな和になっていくことを実感することとなりました。まさにGS科が目指す5つの力のうちの「つなぐ力、つながる力」の体現でした。

なお、オートマトン班は、本発表会とは別の第35回日本数学コンクールにて優秀賞(第3~6位相当)を受賞しています。

参加にあたってご協力いただいた関係者の皆さまありがとうございました。

*セルオートマトン:格子状のセルと単純な規則による離散的計算モデル

GS科1年生 「GSⅠ」探究基礎講座 科学講義

11月18日(火)

GS科1年生が学校設定科目「GSⅠ」の授業として、大阪大学大学院理学研究科 教授 久保孝史先生、同研究科 教授 舩橋靖博先生 をお招きし、講義を受けました。

ご講義の題目は「環境問題と新エネルギーシステム」、「酸化還元とエネルギー」で、エネルギー問題と酸化還元反応との関わりを交えつつ最近の研究のトレンドについてお話を伺いました。

「理数化学」の授業で「酸化還元」について学習し、それがどのように自然や社会と繋がっているのかを考える良い機会となりました。久保先生、舩橋先生 ありがとうございました。

これから「GSⅠ」では、2年生での課題研究に向けてミニ探究講座が始まります。授業時間、そして希望者は放課後を使って「電池」や「電気分解」についてのミニ探究をチームで実施していきます。その成果についての発表会を、1月7日大阪大学豊中キャンパスで、久保先生、舩橋先生にもご参加頂き開催します。保護者の参観も予定しています。

2年生から始まる課題研究はもうすぐそこです。

GS科1年 「GSⅠ甲子園2025」を開催しました

2025年10月25日

GS科1年生が学校設定科目「GSⅠ」の授業で、「GSⅠ甲子園2025」を開催し、チームに分かれて数学、理科の知識、技能、思考力を競いました。

この「GSⅠ甲子園」は兵庫県で毎年開催される「数学・理科甲子園」を模した内容で実施し、今年度は「数学・理科甲子園2025」と同日開催となってしまったことより、出場する2年生チームの参加は叶いませんでしたが、甲南大学で奮闘している2年生に負けないように、本校第二セミナー教室で熱戦を繰り広げました。

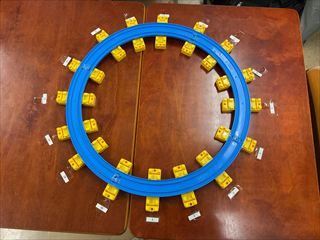

クラスを8班に分け、前半は数学や理科の問題を個人で解いたり、班全員で考えて解答したり、後半は班員で発射台を作製し、あの(木製ではない)大屋根リングをビー玉が何周できるかを競う実技競技を行いました。難問にも、班で協力して取り組み、大いに盛り上がりました。最後はチーム力で大逆転し、憧れの総合優勝のカップを手にしました。

また、多くの1年生の保護者の方にも参観いただき、一緒にはらはらドキドキを感じて頂きました。授業参観にお越しくださり、本会を盛り上げて頂きありがとうございました。

保護者の方の感想の一部をご紹介します。

・長時間の参観でしたが、内容が濃く見ていてとても面白かったです。

・競う気持ちを醸成できるし、ディスカッションしながら取り組む事が学べる。

・考える問題や班でのワークなど相互的な科学教育として大変有効であると思われる。

・短い制限時間内にグループで課題を解決するという経験は非常にいいと思いました。

・科学教育の将来に期待が持てる時間になりました。

GS科2年 数学・理科甲子園2025に出場しました

2025年10月28日(土)

甲南大学・岡本キャンパスで行われた「数学・理科甲子園2025」にGS科の2年生から6名が出場しました。

兵庫県内65校のチームが集まり、数学・理科分野の問題について、個人戦および団体戦で行われる予選に臨みました。本校チームは予選(筆記)を13位で通過し、見事、上位16校で行われる本戦に進出しました!

本戦(実技)は数学分野からトランプのリフルシャッフルに関する出題がありました。数式化が難しく、どのように数え上げるか、どのように一般化するかに工夫を必要とする問題でした。解法に気づくまでに時間がかかってしまい、残念ながら決勝進出の3校には選ばれませんでしたが、6人でアイデアを出し合い協働的に取り組むことや、競技自体を楽しむことができました。

忙しい日々の中で健闘した皆さんの健闘を称え、これからのますますの活躍を期待したいと思います。

GS科2年1年 Perryさんとの交流会

2025年10月27日

GS科の一つの目玉行事は「シアトル研修」です。このシアトル研修を現地で支えて下さっている日米国際交流協会の“Perry”さんが来校されました。

GS科2年生とはランチをご一緒しました。この夏のシアトル研修で大変お世話になった以来の再開で、思い出話で懐かしみました。

GS科1年生とは初対面で、次のシアトル研修に向けて英語で自己紹介をしました。はじめは緊張感満載でしたが、Perryさんの暖かい、ユーモア溢れる人柄に引き込まれ、安心感とともに9か月後のシアトル研修が心待ちになりました。

今度はシアトルでお出会いできることを楽しみにしています。

GS科3年 テクノ愛2025 最終審査で奨励賞、テクノ愛賞を受賞

2025年11月23日(日)

GS科39回生課題研究和蝋燭班が「テクノ愛2025」高校の部で奨励賞、そして大学の部と高校の部を併せた総合の部でテクノ愛賞を受賞しました。この科学コンクールは、1997年に京都大学の学内の技術コンテストとして始まり、今では公財)京都技術科学センターと京都大学が協力して、対象を全国の高校生と大学生へと拡大し、産業界への人材育成、アントレプレナーシップマインドの育成を目的として行われているものです。

今回39回生GS科からは、時計班の「どの方向からでもミエール画像表示装置」、物理蓄電池班の「振り子を利用した歩行発電デバイス」、和蝋燭班の「芯切り不要な和蝋燭の開発」の3件の研究を応募しました。結果、高校部門では500件を超える応募があり、その中の68件が1次書類審査を通過し、GS科の3件全てが2次審査へ進みました。そして2次審査では9件に絞られ、その中に和蝋燭班の研究が選ばれました。

最終審査では京都大学の素晴らしい講義ホールで10人の専門家の審査員の前で発表しました。受験勉強の傍らでの発表準備で、十分な準備ができていない上、久しぶりの発表でしたが、堂々と自分たちが考案した「芯切り不要な和蝋燭」をアピールしました。

テクノ愛賞受賞にあたる審査委員長の講評です。

「和蝋燭というのはハイテクという感じはしないかもしれませんけれども、芯切りをしなくてよい和蝋燭を実現するために、本当に試行錯誤、色んなことに配慮をなしてやっていって、最終的に、僕は真っすぐに短芯が落ちていく動画を見て感動したんですけれども、そこまで持ってきたことがやっぱりすばらしいと思いました。そういう風に、問題意識を持って何をすれば解決できるか、そういったところを着実に対策練って具体的に詰めていく姿勢はどんなテクノの課題解決においても重要です・・・(以下省略)」と。

これまでGSⅠ,Ⅱで学んできた、論理的な思考と実践、共感を得る発表技術、科学技術へのマインドが着実なものとなり、それが評価され、やってきてよかったと感じる一時となりました。

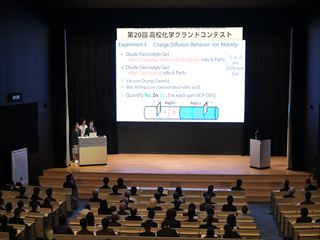

化学部 高校化学グランドコンテストにおいて優秀賞・IHI企業賞を受賞

10月25日(土)、26日(日)東京 芝浦工業大学豊洲キャンパスで行われた「化学Chemistryの甲子園」と言われる、「高校化学グランドコンテスト」の最終審査会に参加してきました。

全国の高校から集まった化学研究の論文について一次審査により110件に絞られ、その中の上位10件でのグランドアワードを決定する最終審査に挑みました。審査は英語による12分の口頭発表と7分の専門家による質疑応答でした。

3年生にとっては高校生として本当に最後の発表で、悔いのないように、自分たちが育ててきた「天然多糖類による固体二次電池」を精一杯全国に紹介しました。

英語のスライド作成、英語のみの発表は今回初めてで発表準備が大変でなかなか間に合わず、発表練習もほとんどできないまま当日を迎え不安で一杯でしたが、自分たちのできることを最後の最後まで追求し悔いのない発表を行いました。専門家による厳しい質疑にも、日頃から何度も何度もディスカッションしてきたことが功を奏してしっかりと乗り切ることができました。これまでの豊富な経験値がこのような大舞台での落ち着いた発表に確実につながったことを実感。

結果は、惜しくも第1位の文部科学大臣賞を逃したものの、第3位のグランドアワード化学技術賞を頂くことができました、あわせてIHI賞という企業賞も頂きました。

併せて、Singaporeで開催される「18th International Science Youth Forum @Singapore 2026」に1月4日から1月10日まで派遣されることが決まりました。3年生は受験のため参加できませんが、代表して2年生が私たちの「天然多糖類による固体二次電池」と「宝塚北高校」を世界に紹介してきます。

研究においては川西市の公益財団法人東洋食品研究所様に分析でご協力頂き感謝申し上げます。

また、とことん研究活動に向かえる宝塚北高校の環境や多くの先生方のサポートに感謝します。

News Week 日本版 にも掲載されています。

https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/10/20-2028.php#google_vignette

発表の様子はYou tubeにて公開されていますのでぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/live/FKgWTCefPWw 1時間30分~, 7時間30分~、7時間40分~

日本金属学会高校生ポスターセッションで最優秀賞、優秀賞をトリプル受賞

2025年9月25日

化学部がオンラインで行われた2025年日本金属学会秋期講演(第176回)大会 高校生ポスターセッションで3件の発表を行い、最優秀賞(2~4位相当)2件、優秀賞(5~13位相当)1件のトリプル受賞となりました。

本発表会は、日本の科学技術を支えてこられた歴史と伝統の日本金属学会の定期発表会の中で、高校生も参加しポスターセッションを行うというものです。本年度の会場は北海道大学ということで、本校はオンラインでの参加となりました。

研究は「銅の煮色着色技法への科学的アプローチ」、「天然多糖類を用いた固体ダニエル二次電池の開発」、「糖アルコールはカラメル化するか」の3件で、何れも本年度になってから1,2年生でコツコツと実験に励んできたものを一所懸命に伝えました。本テーマでは初めての発表ということもあり、研究内容がどのように他の方々に受け止められるか「ドキドキ」でしたが、受賞につながり「ホッ」としました。ここでのアドバイスや経験を今後に生かし、よりよい研究、発表に深めていきます。

Dr. Matthew Spry 講演会 - Science Dialogue

2025年10月24日

GS科3年生が学校設定科目「GSⅢ」の授業で 大阪大学産業科学研究所 准教授 片山 祐 先生、博士研究院 Dr. Matthew Spry をお招きし、持続可能な社会の実現と環境に優しい電気化学手法によるアンモニアの合成についてご講演いただきました。本講演は独立行政法人日本学術振興会のプログラムを活用したものです。

All English の講演は2年生でのシアトル研修以来ということで、いくらかの懐かしさも感じるものでした。しかし、2時間みっちりのご講演ということで、不安でいっぱいでもありました。

前半は地球環境の持続性についてクイズを交えながらお話し頂き、スライドもわかりやすく、大方の理解が可能でした。後半はいよいよ専門的な研究内容に入り、幾分苦しい生徒も出てきましたが、理解しようと必死にくらいつきました。

講義後のアンケートでは

1)講義における英語は、理解できましたか? Y:45%

2)講義を聞き、科学や研究に対する関心は高まりましたか? Y:84%

3)全体として、今日の講義はよかったですか? Y:87%

4) 再度、外国人研究者からの講義を聞きたいと思いますか? Y:93%

となり、完全には英語が聞き取れなくても、スライドや身振り、表情、雰囲気から読み取り、内容を理解する能力、興味を持って取り組み自分のものにしようとする姿勢が表れ、GSⅠ、Ⅱ、Ⅲをとおして育んできた力が着実なものとなってきていることが窺えました。

生徒から講師の先生へ

・I realized how amazing it is that the power of science can help solve the problems we are facing today.

・Through your talk, I learned that the development of science is essential to solve the various problems that humanity is facing.

・Your research was very interesting. I become to want to be a good researcher such as you in the future.

片山 祐 先生もDiscussionに加わってくださりありがとうございました。

地域ボランティア清掃

11月12日(水)6時間目に学校周辺の通学路の清掃を1年生の生徒全員と地域の方々で実施しました。道路沿いや交差点の落ち葉やゴミを集めて街の美化に取り組みました。短い時間でしたが、この活動を通じて地域の方々との交流も深まり、住みよい街づくりに少しでも貢献できた貴重な機会となりました。今後も継続して活動に取り組んでまいります。

GS科3年 科学コンクールでの受賞

2025年10月01日

GS科3年生が応募した科学コンテストで多数の受賞が報告されました。

GS科では、1年生でGSⅠの授業を通して探究的技法、マインドを学び、リサーチプランを立てます。2年生でGSⅡの授業を通して課題研究に取り組み、発表します。3年生で課題研究を論文としてまとめ、科学論文コンテストへ投稿します。今回受賞となったのは以下のとおりです。

東京理科大学主催【第16回坊ちゃん科学賞】

優良入賞:《波消し班》:ケーソンを用いた消波効果-モデル実験による試み-

佳 作:《シャトル班》:横風の影響を受けにくいシャトルの開発

佳 作:《Wallstat班》:筋交いの配置による倒壊方向の制御

奨 励 賞:《甲 虫 班》:オオクワガタのフンが持つ抗菌作用

なお、優良入賞論文は、作品集に収録されます。

東京家政大学主催【第23回生活創造コンクール】

AAA(先端加速器科学技術推進協議会)賞:《カラメル班》:カラメルのヒミツ

「高校生の萌芽的研究No.5」に収録されます。

兵庫県教育委員会、読売新聞社 他主催【第69回日本学生科学賞兵庫県コンクール】

佳 作:《和蝋燭班》:芯切り不要な和蝋燭の開発

まだまだ受賞の報告は続いています。後日報告します。

GS科1、2年合同 科学講演会

2025年9月30日

GS科1,2年生合同の科学講演会を時間割変更により6,7時間目に実施しました。講師には、国立研究開発法人 物質・材料研究機構NIMSの高分子・バイオ材料研究センター 電子機能高分子グループ グループリーダー、大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授の樋口昌芳先生をお招きしました。

有機分子と金属が結合してできる「メタル超分子ポリマー」によるエレクトロクロミック材料の開発研究についてやNIMSはどんなところかなどについてご講義頂きました。研究機関は、大学や企業だけではなく、国の研究機関もあることを知り、将来のキャリアの幅が広がりました。

エレクトロクロミック材料とは電気のON、OFFで色が変わる材料で遮光、遮熱を自在に制御できる窓や様々な表示デバイスへの応用が期待されています。シアトル研修で乗ったボーイング787機にも使用されていることから、この技術を身近に感じ、より興味を持つことになりました。

講義を聞くだけではなく、実際に乾電池で駆動する小型のエレクトロクロミック調光ガラスの作成に挑戦しました。通電することで色が変わった瞬間は、自分たちが授業で習った「酸化還元」や「電気」、「分子」や「配位」といったことがつながってこうして形に現れ、それらが社会の役にたつテクノロジーとなることを目前で感じることとなりました。

難しい内容もわかりやすくお話しくださり、実験キットもご用意いただき、はるばる筑波からお越しくださった樋口先生に感謝申し上げます。

今回はGS科1、2年生が1つの班になりました。先輩が後輩を先導して実習を進める姿もGS科ならではの縦の繋がりでしたね。

ふれあいフェスティバル

10月26日(日)に、ラ・ビスタ宝塚団地自治会による「ふれあいフェスティバル」が開催され、生徒会の生徒2名がフェスティバルの司会を、6名が模擬店(スーパーボールすくい)のお手伝いをし、演劇科2年生がオープニングでダンスと歌を披露し会場を盛り上げました。

司会の2名は状況に応じてアドリブを用いながら進行をスムーズに行い、手拍子で歌唱を盛り上げたりもしました。

スーパーボールすくいの6名は、テント内の足もとが雨の影響でぬかるんだ状態だったので、急きょブルーシートを敷いて対応しました。また、小さなお子さまや小学生にやさしく声をかけるなどの寄り添った応対で、安心して接客を任せることができました。

そして、オープニングの大役を果たした演劇科の2年生たち。まずは宝塚市といえば!ということで「鉄腕アトム」、そして、授業で作詞に取り組んで作り上げたオリジナルソング「ハロウィンナイトパレード」の2曲を披露、続いて、夏休みに稽古を重ねて作り上げた40回生学年ダンスを元気いっぱい踊らせていただきました。学校以外の場所で歌やダンスを披露するのは初めての機会であり、普段とは異なる環境のステージではありましたが、観客のみなさまからの惜しみない拍手や歓声を受け、積み重ねてきた稽古の成果を充分に発揮してすることができました。

なにより、前夜から断続的に降る雨でステージ発表が実施できるか非常に悩ましい中、雨に濡れた舞台をみんなで拭いたり、時間変更をしていただいたりと、自治会のみなさまにもご尽力いただき、なんとか無事にステージで発表することができましたこと、心より感謝申し上げます。

生徒会・演劇科の生徒たちは地域の方々のお役に立てたことを大変嬉しく思うとともに、多くの学びを得ることができた貴重な一日となりました。

宝塚市すみれガ丘4丁目1-1

Tel:(0797)86-3291 代表

Fax:(0797)86-3292