2025年8月の記事一覧

夏季学校説明会(普通科・演劇科)

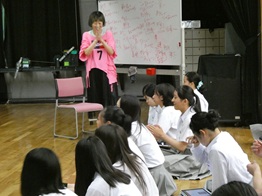

7月26日(土)に中学生向けの学校説明会を実施しました。

(普通科プログラム)

(1)全体説明

①学校長挨拶

②紹介動画(生徒作成)

③普通科説明(生徒によるプレゼンテーション)

④卒業生からのビデオメッセージ

⑤進路について(本校教員)

(2)体験授業

(3)個別相談・部活動見学

説明会場では基本的に本校の生徒が進行、説明、パソコンの操作等をすべて行いました。

参加された方々からは、「説明会の生徒さんや動画制作など、生徒たちの自主性がとても素晴らしかった」「探究を体験授業に入れておられたのが良かった」「北高の雰囲気がよく伝わりました」「生徒主体で説明会が行われて、司会進行も上手で満足できました」「涼しい会場でよかった」「部活動見学ではいろんな部活を見ることができた」などの感想をいただきました。

(演劇科プログラム)

(1)全体説明

(2)体験授業

①劇表現

②歌唱

③舞踊(バレエ)

演劇科は学科の説明に加え、3種類の体験授業(劇表現・歌唱・舞踊(バレエ))を用意しました。演劇科3年生が歓迎のダンスを披露し、その後すべての授業にサポートの手伝いをしてくれました。見学していただいた保護者の方も授業を楽しまれました。「生徒さん達がめちゃくちゃ楽しくやっているのが感じられて、見てる側も引きこまれました」「先輩方と先生方がとても親切に教えてくれて分かりやすくて楽しかった」「実際にどんなことをやっているのかがしっかり分かりました」「生徒さんたちの挨拶が元気でもても良かったです」などの感想をいただきました。

暑い中、参加してくださいました中学生・保護者の皆さま、ご来校いただきありがとうございました。

今後も本校の魅力の発信に務めてまいります。

特別講義「マイム実習」

8月6日(水) 1年生、 7日(木)2年生 於 本校アポロンホール

マイム俳優・演出家・振付家である本校卒業生のいいむろなおき氏をお迎えし、演劇科1,2年生がマイム実習に取り組みました。

1年生は、見えない「ボール」を投げたり、見えない「壁」に触れたりというマイムの基礎的な表現や、「スローモーション」や「見えない綱」「動く彫刻」などの課題を通して、普段無意識に行っている動きや身体の使い方、息の合わせ方などについて考えました。

マイムそのものについての学びはもちろんのこと、相手と息を合わせることや、周囲を観察すること、信頼すること・信頼されることの大切さを学びました。

2年生は、昨年学んだことをふまえ、マイムの歴史や成り立ち、社会背景などについて理解を深めた上で、言葉を使わずに感情を表現する課題や、より物語性の高い課題に取り組みました。

相手との関係性やその場の感情を表現するため必要な、身体のコントロールの仕方や相手との息の合わせ方を考え、実践しました。

また、最後の質問コーナーでは、演劇科の先輩でもある講師から、卒業公演に向けて大切なことなどについても話していただきました。

演劇科2年生 特別講義「劇作について~実践編~」

7月22日(火)3・4限、23日(水)3・4限 於 被服室 / アポ1・被服室

劇作家・演出家である6回生の角ひろみ氏を講師としてお迎えし、演劇科2年生が「劇作について」の講義を受けました。昨年、1年生の時にも、戯曲の構造や要素、作品作りの面白さについて講義を受けましたが、今回は、より実践的な内容で講義をしていただきました。

1日目は、4~5人が組になって、卒業公演の台本作りの参考としている作品をふまえ、聞き手が心をうつような内容を盛り込みながら、題名や登場人物などの作品設定を考えつつ、戯曲の構成を行いました。

2日目は、 一人一人が起承転結のそれぞれの部分を担当し、背景やどの登場人物に注目するのかを決めて一から取り組み、2日間で個性あふれる作品に仕上がりました。

2年生は、この夏休みから、いよいよ卒業公演の準備が始まります。

今回の講義は、集団創作の難しさと面白さを学び、卒業公演の作品作りにつながる非常に有意義な機会となりました。

演劇科1年生 特別講義「劇作について~入門編~」

7月22日(火) 5・6限 於 被服室

高校生魅力アップ推進事業として、劇作家・演出家である6回生の角ひろみ氏を講師としてお迎えし、演劇科1年生が「劇作について」の講義を受けました。前半は、劇作家として作品を立ち上げる面白さや「浦島太郎」を用いて戯曲の構造や要素、書き方についての基本を学びました。

後半は「トトロ」の物語を題材とし、実際に自分たちで戯曲を書いて発表しました。前半で学んだことを生かしながら物語の始まりを変えたり、オリジナルの登場人物を作成したりと様々な工夫を凝らし、思い思いの作品に仕上がりました。何人かの生徒の発表を聞きながら、予想外の展開や話の面白さに、とても盛り上がりました。

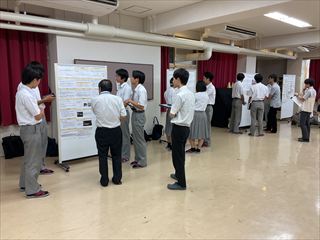

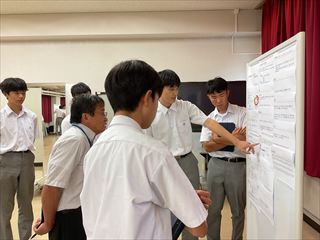

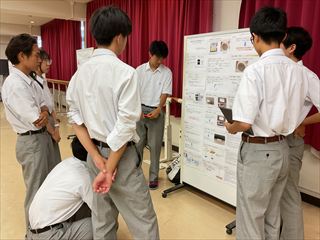

GS科 40回生 2年生 リサーチプラン検討会

7月31日(木)

GS科2年生が学校設定科目「GSⅡ」において、京都大学名誉教授馬場正昭先生、神戸大学教授谷篤史先生をお招きし「リサーチプラン検討会」を実施しました。

1年生の3学期には「リサーチプラン講習会」「リサーチプラン相談会」を実施し、2年生になって予備実験を実施し、今回「リサーチプラン」

をブラッシュアップするというものです。

事前に作成した最新版の「リサーチプラン」をパネルに貼り付け、班ごとに説明し、質疑に答えたりご助言を頂いたりしました。

答えが用意されていない課題研究を進めていくにあたり、本当にこの方向性でいいのか不安でいっぱいの中、励まされたり、気づかされたりと、課題研究を進めるための勇気となる検討会となりました。

今後本格的に課題研究に取り組んでいきます。どんな研究に仕上がるのか楽しみですね。

GS科 学校設定科目「GSⅠ」~データの解析法~

7月15日(火)

GS科1年生の学校設定科目「GSⅠ」で、データの解析法の授業を行いました。講師にお招きしたのは奈良女子大学 准教授 京極大助 先生です。GS科1年生は、2学期に研究のリサーチプランを作成し、2年生から始まる課題研究のテーマを3学期に決定します。どのような目的でデータを収集するのか、またデータに基づいて論じるためには統計学が不可欠なことなど、様々な内容について学ぶことができました。

多忙な中、本校に来ていただいた京極先生に感謝を申し上げます。

GS科41回生 1年生 【GSⅠ】生物学講座

7月15日(火)

学校設定科目「GSⅠ」の授業で、京都大学名誉教授の沼田英治先生をお招きし、生物学講座「クマゼミは雨の日に孵化する」を実施しました。

「どうしてクマゼミは雨の日に孵化するのか?」様々な実験結果から結論を導きました。

探究ってこう進めるのだということがよくわかる内容でした。

実際にクマゼミの卵がついた枝を何本も持ってきてくださり、顕微鏡で卵や孵化を観察しました。普段セミが木にとまって鳴いているのが日常ですが、卵が枝についているのや、孵化した直後などはほとんどの生徒が見たことがなく(気にも留めたことなく)、みんな興味深々でした。

また、中学校の国語2の教科書の「クマゼミ増加の原因を探る」の執筆者であることが明かされた時は「あれか!」と驚きと共感で、過去と現在が線でつながった瞬間でした。

まさか、あの教材の執筆者とここでお出会いするとは!

探究心をそそる非常におもしろい講義、実習をありがとうございました。

GS科39回生 和蝋燭班 松本商店訪問2

7月10日(木)

GS科 3年生 和蝋燭班の4人が和蝋燭メーカーの松本商店(西宮市)さんを再度訪問し、試作に立ち合い、打合せを行いました。

和蝋燭班は松本商店さんからの依頼を受けて「芯切り不要な和蝋燭の開発」について研究し今回実験室での研究結果をもとに、生産機での試作を目の前で行って頂き、商品化に向けた課題について打合せました。

提案した和蝋燭をどのように製造するか、そして実際に製造したものだからこそ課題として明らかになることがあり、これらについて意見交換を行いました。

ものづくりの奥深さと面白さ、生産者、販売者の思いを感じる貴重な機会となりました。

日本の和文化に携わる方々の作品が全国から集まる「日本和文化グランプリ」に,今回試作して頂いた和蝋燭を出品し、1次予選を通過しました。いよいよ最終審査です。選ばれても、選ばれなくても、和蝋燭の販促に少しでもつながればと思うところです。

宝塚市すみれガ丘4丁目1-1

Tel:(0797)86-3291 代表

Fax:(0797)86-3292