生徒の活動

夜間観望会を楽しみました@ガイダンスキャンプ

4月27日、1年生のメインイベント夜間観望会が始まりました。

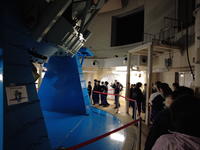

一般公開されている望遠鏡としては世界最大級の「なゆた」での星の観察です。

なゆたの周りを1組と2組で何周もまわり、研究員の方の説明を聞きながらレンズをのぞくワクワク感。今夜は快晴で空気も澄んでいるため、どの星もとても美しく、くっきりと見えました。

はじめに火星。赤く輝き暖かそうな惑星ですが、表面はマイナス50度とのこと。次に、月の表面。クレーターの凹凸がとてもシャープに見えてビックリ。そして、カストル、アークトゥルス、かに座Ι(イオタ)、木星状星雲、M3球状星団と、次々と見ることができました。

「なゆた」が入った建物の外でも、研究員の先生が星座の説明をしてくださり、美しい星空に酔いしれました。

夕食後、夜の観望会が始まります@ガイダンスキャンプ

4月27日18時、1年生は昼間の活動を終えて、夕食をとりました。

食事係がしっかり準備をしてくれて、エビフライとアジフライの定食を美味しくいただきました。

食事の後、いよいよお楽しみの夜間観望会が始まります。

宿舎から移動するときに見上げた空には、薄暗さの中に美しく輝く星が!

本日2回目の「私と研究」@ガイダンスキャンプ

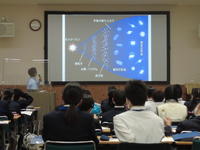

1年生が、本日2回目の研究者からの講義を受けました。

講師は、兵庫県立大学西はりま天文台のセンター長の伊藤教授です。

タイトルは「天文学と私」。先生が天文学者になりたいと思ったきっかけに始まり、宇宙のお話、そして天文学の意義等についてお話しくださいました。途中に、実習もありました。オリオン座とその周辺の星々を例に、自分独自の星座を作る実習です。「星座はギリシャ神話に基づかなくても構わない」という伊藤先生からの声かけで、生徒らは思い思いの星座、そして、その星座をめぐる物語を作りました。

最後に伊藤先生から、「附属中学校の普遍性に是非多様性を!」「得意なことを納得いくまでやってみよう」「クラスでナンバーワンになろう」という熱いメッセージをいただきました。

昼の観望会@ガイダンスキャンプ

4月27日の午後、1年生2つ目の講座は、昼間の星の観察実習です。

「昼間の星の観望会&太陽観察」と「小型望遠鏡実習」に取り組みました。

太陽の観察では、本田先生から太陽の黒点やフレアについて説明を受けた後、実際にそれらを専用の望遠鏡で見ました。

太陽の黒点とは、表面を観測した時に黒い点のように見える部分のことです。周囲より弱い光なので黒く見えます。そして、太陽フレアとは、黒点の周辺で起きる大爆発のことです。

太陽観察の後は、60cm望遠鏡で金星を見ました。快晴のため、とてもくっきり見えました。生徒らは金星が見えたことに驚くとともに、天体ドームの開閉や望遠鏡の動きにも興味津々でした。

小型望遠鏡実習では、高山先生のレクチャーを受けながら、実際に班ごとに一台の望遠鏡の操作を行いました。

天文工作@ガイダンスキャンプ

4月27日の1年生の午後は、3つの講座が行われました。

まず、本田先生がご指導くださった「天文工作」です。簡易分光器『にじみえ〜る』を作りました。

私たちが見ている光は、私たちの目によって様々な「色」として認識して見えています。

昼間の太陽光に代表される白色光にも様々な色が含まれていて、それが色彩豊かな世界を作り出している要因となっています。光の色は、波の「波長」に対応しており、「分光」すると波長の順に分けられ、どの色がどの程度強いかを知ることができ、それを「光スペクトル」といいます。

スペクトルを詳しく調べることで、星の動きも調べることができるそうです。

今日作った分光器(星の光を虹に分ける装置)は小さなものですが、なゆた望遠鏡にも分光器がついていて、『にじみえ〜る』よりも、うんと長い虹を作り出せるそうです。

できあがった『にじみえ〜る』で、いろんな光を観察しました。