総長・校長室より

附属高校「体育」の研究授業ーICTを活用してバスケットの基本を学ぶー(R4.2.8)

2月8日(火)2限、附属高校の体育館で2年生の3クラス合同での「体育」の球技ゴール型の選択授業で、初任の小林健太郎のバスケットの研究授業が行われ、教員約10名が見学した。

生徒は先週までは、長距離走を行っていましたが、球技の授業の開始で、意欲的に熱心に取り組んでいました。

「積極的にシュートが打てない」という課題から、2人ペアでボールを笛の合図で瞬時に取る練習から、1人10本ずつシュートを行ってリングに入った数を数えるなど、頑張っていました。平均は3回未満ですが、中には8本のシュートが決まった生徒もいました。

リングへの入射角が45度がポイントで意識してイメージするポイントなどを、ICTによる映像を使った指導に、生徒たちは意識してシュートに取り組んでいました。

来年度入学生から、1人1台端末のBYODを導入しますが、体育の授業においても工夫をこらせてICTを活用すれば、生徒の技術力の定着に繋がると思います。

バスケットボールが専門である小林先生の指導を受けて、生徒たちがもっとバスケットが楽しくなることを願っています。

校長 小倉 裕史

附属高校「現代社会」の研究授業ー興味を持たせて「市場経済の仕組み」を理解ー(R4.2.7)

2月7日(月)、附属高校1年2組の「現代社会」の研究授業が行われ、12人の教員が参観しました。担当は、初任でクラス担任の鳥居柚希先生で、ICTを活用して、市場経済の仕組みを生徒たちにわかりやすく説明した授業展開でした。

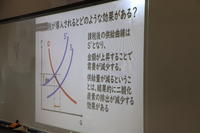

「なべに入れる野菜は何か?」を生徒に話し合いをさせて、「白菜の値段が1年間で変わるのはなぜか?」と、白菜の全国平均価格の折れ線グラフから、考えさせるところから始まりました。消費者の買いたい気持ちを表したグラフの需要曲線と、売りたい人の気持ちを表したグラフの供給曲線の関係や、需要曲線と供給曲線が交わるところの均衡価格が、価格が自動調整機能があることなどをわかるやすく、グラフの変化を視覚的に見せて理解を深めていました。

ドラえもんの「どこでもドア」は重いので私は「どこでもドアノブ」があれば嬉しいといった興味を持つ話の展開から、「どこでもドアノブ」はいくらまでならお金を出して買うかを生徒に尋ねて、需要曲線を理解させるなどの工夫は、大変興味深く引き付けられました。50万円払っても買いたいという生徒も数人いました。ちなみに、授業後に鳥居先生に聞くと、20万円までなら払うようでした。夢の「どこでもドアノブ」で夢は膨らみますね。

贅沢品である、バックが欲しいけど高くて買えないという、鳥居先生の日常生活も踏まえて、贅沢品は価格が下がると価値がなくなるので、需要曲線は平行に近くなるといった話も、生徒には心に残ったと思います。色々と工夫をして生徒の興味を引き出す授業でした。

授業後に、生徒に感想を聞くと、ICTを使った授業でわかりやすいと言った感想を述べてくれました。

生徒と教師が発問と回答のキャッチボールをして、「知識・技能」だけでなく、「思考力・判断力・表現力」や「主体的に取り組む態度」などをさらに身に付けて欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

附属中学校合格者発表ー70人が感動の合格ー(R4.2.3)

2月3日(木)10時、1月29日(土)に行いました附属中学校選考試験の合格者発表を行いました。

184人の小学生の受験があり、2.63倍の入試倍率で、70人が合格して合格通知書を渡しました。

掲示板に書かれた合格者の受験番号を発表した瞬間、合格の感動で涙を流している小学生や、保護者と抱き合っている小学生の姿がありました。

合格者は8日(火)までに入学意思確認書を提出してもらうことになっています。

今日の感動を忘れず、残りの小学校生活を送って欲しいと思います。

また、結果が残念であった人も、悔しい思いで一杯だと思いますが、今日まで本校への入学を目指して頑張ってきたことに感謝しています。

今日から、附属高校の入学者選抜の出願が始まっています。3年後に、是非附属高校への入学を目指してもう一度頑張って欲しいと願っています。

校長 小倉 裕史

附属中学校3年生 半導体についての中大連携授業ー最先端の技術を学ぶー(R4.2.2)

2月2日(火)、附属中学校3年生が、技術の時間に、兵庫県立大学高度産業科学技術研究所の渡邊健夫所長から、半導体技術の最先端について学び、勉強する目的も教えてもらいました。

渡邊所長は、現在のS 社やA 社で使用されているスマートフォンの心臓部の半導体技術に携われており、自分が小学校の時に買ってもらった大きな回路や、スマートフォン内部の回路を生徒たちに見せて、わずか1cm2の中に昔は教室の半分くらい必要だったスーパーコンピュータが収まっているという最先端技術の興味ある話をして頂きました。

地方の公立大学である兵庫県立大学が、このような世界の最先端の技術を持っているとは思われないかもしれないが、S-Pring8に併設した、全国の大学にはない放射光施設である「ニュースバル放射光施設」が本学にはあるからだと自信をもって語られました。

半導体市場は現在50兆円規模であるが、10年後には100兆円規模の産業となり、最先端技術を身に付けて働くために、今勉強が必要であり、受験勉強が本当の勉強ではないと中学生に話されました。最先端技術に興味を持つ生徒たちは、熱心に話を聞いていました。

生徒たちには、しっかり勉強して将来最先端技術をけん引する、本校のテーマである「世界のパイオニア」を目指して欲しいと思います。

校長 小倉 裕史

附属中学校入学者選考を実施-2.63倍に微増―(R4.1.29)

1月29日(土)、令和4年度兵庫県立大学附属中学校入学者選考が行われました。

受験者の小学生は、朝8時30分に集合し、午前中は適性検査Ⅰ(45分)と適性検査Ⅱ(50分)、午後からは集団での面接を行いました。

受験した小学生は、緊張した様子でしたが、熱心に取り組んでいました。

定員70名に、昨年度よりも5名増え184名の受験があり、2.63倍の倍率となりました。

本校に入学して、校訓「創進」(創造と進歩の人たれ)のもと、しっかり頑張って欲しいと願っています。

合格者発表は、2月3日(木)10時から、附属中学校の講堂(夢創館)の前で行います。

校長 小倉 裕史