学年・専門部

人と自然科 高校生就農講座(農学部大学訪問)実施

11月1日(金)人と自然科1年生の生徒を対象に、高校生就農講座 農学部大学訪問を行いました。

この事業はひょうご農林機構様のご支援のもと、農業関連学科を有する上級学校を訪問し、農業の魅力や就農、農業関連学科を有する大学への進学に向けた意識付を行うことを目的に行っています。今年度は農業生産学科をはじめめとする4つの農業系学科を有する摂南大学農学部を訪問させていただきました。

まずは大学の講義を実際に体験・・・模擬授業です。農学部農業生産学科園芸科学研究室所属の寺林先生より、『土を離れた野菜栽培~養液栽培そして植物工場~』をテーマに講義をいただきました。

養液栽培の歴史、養液栽培と水耕栽培の違い、そして養液栽培の利点と欠点など、先生の研究成果も交えてお話しいただきました。特に生徒にとって印象に残ったのは、根菜類の養液栽培です。養液栽培といえば葉物野菜や果菜類のイメージですが、寺林先生はジャガイモやニンジンなどの養液栽培にも成功されておられました。講義の後にも質問が飛び交うなど充実した時間となりました。

講義の後はお昼休み。大学の雰囲気を味わいながら移動し、実際に大学の学食を体験しました。

有馬高校の食堂もとても美味しいですが、大学の学食も安価でボリューム満点。お腹いっぱいになりました。

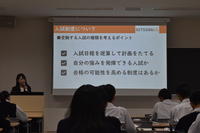

お腹いっぱいになったところで大学の入試制度について説明いただきました。大学を受験する場合の『併願』と『専願』のちがい、そして農学部系の大学にあり、人と自然科のように専門学科で学ぶ生徒を対象とした『専門高校生入試』についてなど詳しく説明いただきました。

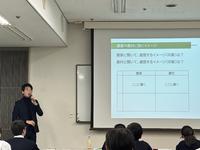

次は在校生を囲んで座談会です。

『なぜ摂南大学を選んだんですか?』『どんな研究をされているんですか? 』『大学までどのようにして通学していますか?』『大学は楽しいですか?』疑問に思っていることを、直接3名の在学生に質問していました。

ちなみに・・・就農講座を進めていく中で、私たちが大学訪問をしているという情報を聞いた有馬高校から摂南大学に進学されている2名の先輩も飛び入りで顔を出して下さいました。

『高校在学中にしっかり勉強していた方が様々な大学から自分が学びたい大学を選べるよ』『大学受験の際は、どのような教授が在籍しているか、事前に調べておいた方が良いですよ』『農業高校から農学部に進学したら、普通科から進学してきた生徒より講義が分かりやすく受けられるメリットがあるよ』など、のアドバイスをして下さいました。

最後は施設見学です。農場見学では先ほどの講義にもあった養液栽培の実験施設や実験農場、ドローンなどの農業機械の見学

そして3年生から所属する研究室や実習室、ゼミ室、屋上庭園、休憩スペースや自習スペースなども案内いただき、実際に大学生がゼミ活動や研究活動を行っている様子も見ることができました

以上で就農講座は無事終了。短い時間でしたが、『大学』というイメージが膨らんだようです。まだ1年生なので自分の進路イメージは固まっていないかもしれませんが、これから少しずつ考えていきましょう。ちなみに人と自然科の先輩方は、大学進学・短大・農業大学校・専門学校・就職・・・と幅広い進路を実現させています。

自身の進路実現に向け、人と自然科で様々な経験を積んでいきましょうね。

最後に、この就農講座(農学部大学訪問)にご支援いただきましたひょうご農林機構様、ご協力いただきました摂南大学農学部の先生方、学生の皆さま、本当にありがとうございました。

人と自然科 ひとはく連携セミナー 未来に残したい農業や農村の持つ魅力

10月27日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第6回目となる人博連携セミナーが実施されました。

人と自然科は県立人と自然の博物館と連携協定を結んでおり『人と自然』の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。

第5回ひとはく連携セミナー 秋の野原の虫とりで触って感じる生物多様性 に関する記事はこちら

第6回目となる今回は『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤 彬史研究員より講義をいただきました。

棚田などの農村特有の風景、私たちの身近にある生活文化と共にある食や行事など、農業や農村には地域に根付いた様々な魅力があります。しかし時代の移り変わりと共に、その魅力は失われつつあります。今回の講義では農業や農村の持つ魅力を次代に継承していくための工夫や取組みについて紹介していただきました。

まず注目したのが大豆です。納豆や豆腐、味噌、醤油、煮豆、おから、油揚げ・・・・皆さんの身近にある様々な食材で大豆が使われているものは多いですよね。しかしこの大豆のほとんどはは海外から輸入されておりその自給率は6%です。そのような中でも日本では大豆の文化を守るために、量より質を高め琉工夫を行っています。たとえば兵庫県の醤油メーカーヒガシマル醤油さんでは醤油に適した新品種を開発し、美味しい醤油を生産されています。講義では実際に様々な品種の大豆を見せていただき、その違いを学ぶことができました。

次に多様な農村景観を守る取組みです。

以前から農業は傾斜地で行う地域がありましたが、農業就業人口が減る中で作業しにくいという点から傾斜地農業はどんどん衰退しています。その結果美しい農村景観も失われつつあります。この傾斜地農業を守る例として、放牧を傾斜地に但馬牛を放牧し雑草を飼料として活用する例や、狭い面積で高収入を目指す静岡県のわさび栽培の例など全国のユニークな取組みを紹介いただきました。

最後に先生からの印象に残ったお話として『農業を学ぶではなく農業で学ぶ』と言う言葉です。私たち人と自然科の生徒は日々実習や授業をとおして農業を学んでいますが、『農業』を詳しく分析してみると、農作物の加工や調理で『家庭科』や『科学』を学び、生産をとおして『食育』を学び、地域のことを学ぶことで『社会・歴史』を学び、栽培をとおして『理科・生物』を学び、収量を分析することで『経済』や『数学』を学びます。このように農業とは『総合学習』であるといえますね。

私たちが普段から目指している『農業をとおして自身を成長させる』という人と自然科での学びの特徴や大切さを改めて理解できた時間となりました。衛藤先生、興味深い講義をありがとうございました。

次回のひとはく連携セミナーは、『論文って面白い!~科学論文の読み方入門講座~』をテーマに、中濱 直之研究員より講義をいただく予定です。難しそうなテーマですが、論文を読むのは意外と?簡単・・とのこと。次のセミナーが楽しみですね。

人と自然科 クラインガルテン10 ~実りの秋~

秋も深まり、クラインガルテンも実りの秋を迎えました。

10月24日はコカブ・ハクサイの収穫です。

説明はガルテンのムードメーカー Kくんです。

今回はハクサイやキャベツがどのように結球するのか、収穫の目安や方法

を説明しました。

ハクサイの収穫は株元を包丁で切り、収穫します。上を切りすぎると葉が

バラバラになってしまいます。説明後は収穫の開始です。

コカブは十分に大きくなったものを選び収穫していきます。

形、サイズ、肌の状態、まずまずの出来ですね。

収穫をしていると幼稚園の幼児たちが圃場横を通り、即興の野菜講座です。

大きい野菜の数々にびっくりしていました。

収穫後は黒枝豆の収穫体験です。一莢ずつ丁寧に採っていきます。今年は

雨が少なくやや小粒な枝豆です。

10月31日はダイコンの収穫です。

今回の説明はダイコンの生理障害についてです。生理障害とは病気ではなく、

栄養や環境状態によって生じるものです。図を交えて説明していきます。

今回、栽培した品種はYRくらまという味のよいダイコンです。

立派なダイコンを収穫することができました。

クラインガルテンも残り1ケ月、あと4回となりました。

今後も活動の様子、お楽しみに!

人と自然科 第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県代表として出場 銅賞受賞

10月28日(土)福井県中小企業産業大学校で開催された、第33回全国産業教育フェア福井大会 第22回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに、本校人と自然科の生徒1名が兵庫県の代表として出場し、3年生T.Mさんが銅賞を受賞しました。

毎年開催されている全国高校生フラワーアレンジメントコンテストは、フラワーデザインに関する知識と技能を活用し、自らの考えを表現する力や創造性・芸術性を互いに高め合い、新たな未来を切り拓く職業人としての資質を育むことを目的とする大会で、事前に発表されたテーマに沿って、事前に発表された花材と当日発表される花材を組み合わせて作品を完成させるというもので、とても難易度の高い技術が必要とされます。

今年度代表として出場した生徒は、3年生のT.Mさん。農業クラブ専門班『フラワーアレンジメント班』に所属している生徒で、大会に向け、顧問の先生や「ひょうごの達人」事業を活用し来校いただいている講師の先生の指導を受け、練習を重ねてきました。

事前に発表された今年のテーマは「未来の輝石」

事前発表の花材はユリ、スプレーカーネーション、バラ、トルコギキョウ、オンシジウム、スプレーマム、ミツマタ、モンステラ、そして越前水仙と越前和紙の老舗工房が廃棄される野菜や果物から作った越前和紙(フードペーパー)を作品に取り入れるというものでした。また、当日発表された花材は、ハイブリッドスターチス、ヒペリカムでした。

制作時間60分で作品を創り上げます。日頃の成果を発揮し、全力で作品を完成させたようです。

完成された作品はこちらです。

作品コンセプト

古来より島国である日本では、北前船のような多くの船団が灯台の灯りを目印に、希望を抱きつつ目的地へと旅立っていきました。これから私たちの人生に起こる様々な試練を突破させる、困難にも屈しない強い意志と勇気を船に乗せ、灯台の灯りを背に、大海原に旅立っていく私の決意を作品に込めました。

そして、結果発表。T.Mさんが4番目の賞である銅賞を受賞しました。越前和紙の活かし方や越前水仙の球根の見せ方、作品コンセプトがぴったりな点が評価されたようです。全国大会の場で、有馬高校のフラワーアレンジメント技術の高さを証明してくれました。

1.2年生の皆さん、そしてこれから入学してくる中学生の皆さん。先輩の活躍に負けないように頑張りましょう。

人と自然科 農業クラブ全国大会熊本大会に出場 農業鑑定競技会 優秀賞受賞

10月24日(火)~26日(木)『農業高校の甲子園』『農業高校のインターハイ』と称される、令和5年度日本学校農業クラブ全国大会令和5年度熊本大会が開催され、本校人と自然科からも意見発表会で県大会、近畿大会ともに最優秀賞を受賞した生徒が近畿ブロックの代表として、農業鑑定競技会で県大会を1位、2位通過した2名の生徒が兵庫県連盟の代表選手として出場し、農業鑑定競技会に出場した生徒が見事優秀賞を受賞しました。

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 前編 (競技会当日)に関する記事はこちら

第71回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会式典)に関する記事はこちら

第71回近畿学校農業クラブ連盟大会意見発表会 最優秀賞受賞 全国大会出場決定しましたに関する記事はこちら

競技会前日、新幹線で熊本に乗り込みます。町中くまモンに溢れていました。

まずは意見発表会。会場は八千代座。明治43年に建設された芝居小屋で、国の重要文化財にも指定されており有名な歌舞伎役者さんも毎年訪れ公演を行う、由緒ある建物で全国大会意見発表会が開催されました。

24日(火)は開会式とリハーサルです。全国9つのブロック大会を勝ち抜いた代表が集い、開会式では歓迎のつどいとして地元山鹿市の伝統である『山鹿灯籠踊り』が鹿本農業高等学校の生徒により披露され、生徒実行委員長から熊本県の魅力や選手への激励に関するあいさつがありました。

そして明日に向けたリハーサル。マイクの音量や高さなどを確認しました。

いよいよ大会二日目、本番です。早朝から河川敷で最後の調整を行いました。河川敷での朝練・・・まるでスポーツの大会前のようですね。準備万端で会場の乗り込みました。

そしていよいよ本番。タイムは6分56秒。(7分を超えると減点となります)これまで数え切れないほど練習、本番を繰り返してきた中で一番素晴らしい、悔いのない発表を行うことができました。 最後にこれまで約7ヶ月間二人三脚で頑張ってきた先生と記念写真を撮りました。

ちなみに今回の全国大会で発表した意見発表は11月4日(土)に郷の音ホール駐車場で開催されます、第49回さんだ農業まつりのステージにて聞くことができます。ぜひお越し下さい。

次に農業鑑定競技会です。会場は熊本県立熊本農業高等学校体育館です。この日に向け、大会運営校の熊本農業高校の生徒が、モニュメントやカウントダウンボードを作成してくれていました

大会では校内大会、県大会を勝ち抜いた全国のクラブ員が1000人以上集まります。競技は8つの分野に分かれ競技を行います。有馬高校からは分野園芸に出場しました。選手以外は立入禁止。中の様子が全く見られないので、以下2年前に有馬高校で開催、運営した県大会の様子を参考にご覧下さい。

2年前に有馬高校が運営した県大会農業鑑定競技会に関する記事はこちら

競技後2人を直撃インタビュー。今年はかなり難しかったとのこと。昨年も全国大会に参加している生徒に聞いても、比べものにならないほど難易度がUPしたとのことです。でも悔いのない戦いができたとすっきりした表情でした。

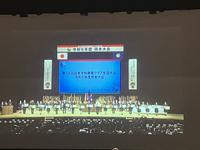

そして一晩経って・・・最終日は、全ての競技に出場した選手、引率職員約4000名が大会式典会場である熊本城ホールに集結します。

やっぱり出てきました・・・特別ゲストのくまモンと一緒にくまモン体操をみんなで踊った後、各都道府県連盟記の入場、日連会長や文部科学大臣、農林水産大臣の名代の方からあいさつがあり、いよいよ結果発表です。

いよいよ結果発表。最優秀賞者の名前が呼ばれ、その場にスポットライトが照らされます。結果は目標であった日本一は逃しましたが、農業鑑定競技会に出場した1名が見事優秀賞を受賞することができました。一方、意見発表会に出場した選手は惜しくも入賞を逃しました。『最優秀賞をとって熊本城ホールの大舞台で最優秀賞者発表をしたかった・・・でも最高の発表ができたので悔いはありません』とのこと。3人とも全国大会の舞台で有馬高校人と自然科の名を上げてくれました。本当にありがとう。

そして大会旗が熊本県から次期開催県へと引き継がれ、最後はFFJの歌。全国の農業高校生が歌える歌を全員で清聴し、大きな拍手の中大会は幕をとじました。

ちなみに来年度の全国大会開催県は岩手県です。1.2年生の皆さん、先輩の活躍に負けないように頑張りましょう。そして中学生の皆さん。是非人と自然科に入学して、農業高校の甲子園で全国優勝を目指してみませんか?

人と自然科に入学してくれるのを、生徒も農場の先生も、みんなで心から待っています。