学年・専門部

丹有地区スピーチコンテスト

9月29日に三田学園高校で行われました、丹有地区のスピーチコンテストに79回生から3名の生徒が出場しました。

8月に1からスピーチの内容を考え、9月に入って学校が始まると昼休みや放課後にスピーチの練習を繰り返し行いました。

5分弱の原稿の暗記に加え、聴衆を魅了させる話し方や目線の配り方、ジェスチャーなどを交えてスピーチを行うことは、相当な努力の積み重ねがあってこそできるものです。

コンテストの結果、惜しくも有馬高校の生徒が受賞することはできませんでしたが、他校の生徒や先生、審査員の方々が見ている前で堂々と発表している姿はとても素敵でした。

コンテストに出場した3名の生徒、スピーチの指導を担当していただいた先生方、ありがとうございました。

家庭科 保育系列 リトミック講座

家庭科保育系列では、2年次の「保育基礎」3年次の「保育実践」「子どもの表現活動」で、特色のある授業を展開しています。検定取得は勿論ですが、近隣の保育園・幼稚園との交流事業や、高大連携事業・特別非常勤講師による専門的な授業など、幼児教育に関する実践的な学びが特徴です。

10月3日(木)「保育基礎」の授業では、リトミックランド北神戸を主宰しておられる辰巳先生をお招きして、リトミックについて教えていただきました。辰巳先生には、この14年間、毎年有馬高校に来ていただいています。卒業生で幼児教育系の進学をした生徒は、みんなこのリトミック講座が役に立ったと話していました。是非、この講座での学びを進路に活かして、頑張ってほしいと思います。

リトミックとは、幼児達の感受性.聴覚能力の発達に応じて、音楽遊びをしながら、「音感」「リズム感」「拍子感」「テンポ感」などを養い、「表現」や「集中力」「同調」などの力を育んでいく幼児教育の手法です。先生が弾くピアノに合わせて、歌ったり踊ったり、表現したりする「リズム遊び」がメインです。音楽の強弱やテンポに合わせて動くことから始まるのですが、最初はぶつかったり、うまく動けなかったりします。徐々に慣れてくると、想像力を使い、動物になったつもりになったり、蝶を飛ばしてみたりと表現を工夫できるようになります。

この講座で学んだことを今後の授業での表現活動に取り入れて、保育園訪問や発表に活かしてほしいと思います。

辰巳先生、ありがとうございました。

人と自然科 令和6年度農業クラブ後期総会を開催しました

9月30日(月)人と自然科の1~3年生の生徒全員が講義棟に集い、令和6年度有馬高校農業クラブ後期総会を開催しました。

学校農業クラブとは、全国の農業系高校で農業を学ぶ生徒が全員所属している組織で、農業を学ぶ人と自然科の生徒も全員農業クラブ員です。農業に関する授業や実習はもちろん、日ごろの農業に関する学びを活かしたボランティア活動や、研究・学習の成果を競い合う各種競技会など、活動は多岐にわたります。そして農業クラブ会長を中心に構成される本部役員が、人と自然科をまとめる役割も果たしています。

前期副会長による開会のことばの後、まずは本日をもって農業クラブの職を終える前期会長より退任あいさつがありました。

『コロナ前の先輩方の活動や伝統をなかなかうまく引き継ぐことができず、わからない部分も多くあった中でも人と自然の生徒全員で試行錯誤しながら一つ一つの行事を作り上げることが難しくもあり楽しくもありました。今日で私たち3年生の役員の任期は終了しますが、卒業するまで有馬高校農業クラブの一員として、第68代目会長が率いる新たな農業クラブの活動を支えていきたいと思います。1年間本当にありがとうございました。』という感謝の言葉があり、会場からは前期会長に大きな拍手が送られました。

次に成人代表あいさつ。校長先生から、前期会長へのねぎらいと新会長への激励の言葉があり『農業クラブやフラワーアレンジメントの全国大会に出場している人と自然科の生徒の活躍を聞くたびに、うれしく思っています。これからも人と自然科が盛り上がるように頑張ってください』との言葉をいただきました。

議長の選出後いよいよ議事に移り、そして新役員の承認です。

新副会長候補から事前に立候補していた11人の新役員候補の紹介が行われ、採決の結果、全会一致(大きな拍手)で承認されました。そして新たに就任した新会長より『先輩方が築いてくださった伝統や想いを受け継ぎ、執行部役員を含めた21名で、人と自然科が盛り上がるように一生懸命頑張っていきますのでよろしくお願いします』との決意表明がありました。

そして単位クラブ旗の引継ぎです。68年間有馬高校農業クラブの活動を見守ってきたクラブ旗が、前会長から新会長へ『頑張ってください』『応援しています』の言葉と共に引き継がれ、会場大きな拍手に包まれました。

総会後は発表披露です。今回は第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会意見発表会(学校での学びや様々な体験を通して感じた意見を7分以内で発表する競技)分野Ⅰ類に出場し、優秀賞を受賞した生徒が模範発表を行いました。

第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 前編 (大会1日目)に関する記事はこちら

続 第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会2日目)に関する記事はこちら

想いのこもった素晴らしい発表で、会場にいる全員が聞き入ってしまいました。ちなみにこの発表も含め、有馬高校の代表生徒として出場した意見発表会に出場した3人の発表は、11月2日(土)に郷の音ホール駐車場で開催されます、第50回さんだ農業まつりのステージにて聞くことができます。(11時30分頃の出場予定です。)ぜひお越し下さい。

さらに、プロジェクト発表会(学校でのプロジェクト研究を10分以内で発表する競技)に出場した研究発表は、10月26日(土)に開催予定の有馬高校第3回オープンハイスクールの学科説明会の中で発表する予定です。中学生の皆さん、楽しみにしていてください。さらにさらに、来年2月1日(土)に有馬高校で開催予定の学習活動発表会においても、意見発表・プロジェクト発表を披露する予定です。

続いて全国大会壮行会。新本部役員事業の生徒からこの夏の大会の結果、そして10月22日(火)から岩手県で開催される第75回日本学校農業クラブ全国大会に出場する3名の生徒と、10月25日(金)から栃木県で開催される第23回全国高校生フラワーアレンジメントコンテストに兵庫県の代表として出場する2名の生徒が紹介されました。

そして全国大会に出場する選手代表より『今までの努力を自信に変え、全国大会で活躍できるように頑張ってきます。皆さん応援よろしくお願いします』と意気込みの言葉があり、会場全員で拍手で激励しました。

最後はFFJの歌斉唱。全国の農業系高校で歌われる農業クラブ連盟歌をみんなで熱唱しました。多くの3年生にとってはおそらく最後のFFJの歌の斉唱。歌い終わった後には自然と拍手が沸き起こりました。

そして新副会長による閉会の言葉で無事総会は終了しました。

本日の総会をもって農業クラブ本部役員を引退した3年生の役員のみなさん。お疲れさまでした。そして人と自然科のために一生懸命頑張ってくださりありがとうございました。1.2年生の皆さん。先輩から引き継いだ熱い想い、人と自然科の伝統、先輩の活躍を超えられるように頑張っていきましょう。

人と自然科 三田市こうみん未来塾・祥雲SSHシンポジウム『生物多様性って誰のため?』にお邪魔しました

9月28日(土)三田祥雲館高校にて三田市こうみん未来塾 祥雲SSHシンポジウム(祥雲生きもの教室スペシャル)が開催され、人と自然科3年生果樹と緑班の生徒が研究発表&パネリストとして参加しました。三田市の協力のもと三田祥雲館高校が開催しているこの会は、地域の児童・生徒がサイエンスに対する興味関心を深めること、地域の自然環境に対する理解を深めることなどを目的に開催されているものです。

ちなみに・・・シンポジウムの前には『ミニマルシェ』が開催されました。三田祥雲館高校の生徒は、『園芸入門』などの授業で栽培している落花生を販売。そして私たち、人と自然科は、実習で栽培しているキュウリやサツマイモ、そして昨年度から果樹と緑班が本格的に栽培を始めた青パパイヤとバナナを販売しました。大温室で栽培している貴重な国産バナナは量り売り、そして青パパイヤはレシピ付きで販売し、たくさんの来場者にご購入いただきました。

マルシェで賑わいを見せた後はいよいよシンポジウムスタートです。まずは研究・活動発表。トップバッターは有馬高校カブトムシ班『放置竹林問題に立ち向かえビートルズ!』です。今年の農業クラブ県大会プロジェクト発表会で優秀賞を受賞した研究発表です。

第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 前編 (大会1日目)に関する記事はこちら

続 人と自然科 第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会2日目)に関する記事はこちら

発表した3名の生徒が課題研究の授業で行っているこの活動。

竹林実習で発生した間伐材をパウダーに加工したものを飼育マットに小型のカブトムシを養殖、販売することで里山管理の資金を得ると同時に、カブトムシの幼虫から排出される糞も土壌改良剤として活用しようというユニークな研究で、聴衆者の方の反応も上々でした。

次は株式会社コスモス食品様の『おいしいをつくる多様な生きものたち』です 。コスモス食品様はフリーズドライの食品を製造販売されている会社ですが、地域の乳酸菌や酵母菌、そして日本の代表的な菌でもある麹菌の力を活かして調味料を開発されています。まさに生物多様性を活かした取り組みですね。

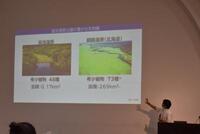

最後の発表は生態学者の岡野 淳一様の『三田市皿池湿原公園の生粒多様性』です。三田市北部にある皿池湿原公園は、多くの昆虫や植物の絶滅危惧種が生息しています。『自然を守る』と聞くと、人間が手を触れてはいけないというイメージがあるかもしれんが、皿池湿原は人の力が加えられてこそ守られる湿原です。人間と自然の関係性について考えさせられる発表でした。

研究活動発表のあとは基調講演。コンサベーションインターナショナルジャパンの浦口 あや様による『自然を守ることは人間を守ること』です。世界中で起こっている自然破壊の現状、そして原因を読み解き、なぜ生物多様性が必要なのか、私たち人間が何をすべきなのかについて、主に熱帯の開発途上国での事例をもとにご講演いただきました。

最後はパネルディスカッションです。ファシリテーターとして人と自然の博物館三橋 弘宗研究員の進行のもと、有馬高校生を含むこの日発表したメンバーがパネラーとして壇上に上がり、それぞれの発表に対する質疑応答や、感じたことなどをパネラー同士、そして聴衆者とも共有することができました。有馬高校カブトムシ班の発表にもたくさん質問をいただき、本当にうれしかったです。

あっという間にシンポジウムは終了。終了後も参加した中学生や三田祥雲館高校の生徒、講演いただいた浦口さんや三橋先生とも情報交換を行うことができ、たいへん有意義な時間となりました。

今回のシンポジウムにお招きいただきました三田祥雲館高校の皆様、本当にありがとうございました。

人と自然科 ひとはく連携セミナー4回目 鳥たちの多彩なコミュニケーションについて学ぶ

9月20日(金)人と自然科1年生学校設定科目「人と自然」の授業で、今年度第4回目となる「ひとはく連携セミナー」を行いました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。前回第3回目も高橋 鉄美研究員より、『タンガニイカ湖での調査』をテーマに古代湖に住む魚の生態やそれを通した進化について講義をいただきました。

ひとはく連携セミナー3回目 アフリカの古代湖の魚から進化について学ぶ・・・に関する記事はこちら

第4回目のセミナーは太田菜央研究員より『鳥たちの多彩なコミュニケーション』と題し講義をいただきました。

皆さんも毎日、通勤通学の途中や公園での散策などの時に鳥たちの鳴き声を耳にすると思います。またTVの特集などでも、鳥たちがダンスをしたり羽を広げたり、つつき合ったりする姿を見たことがあるのではないでしょうか。このような生き物の行動が、どのようになぜ行われているのかを生物学的な視点から調べる学問を『動物行動学』と言います。早速先生からは鳥たちが繰り広げる行動の意味についてたくさん紹介いただきました。

先生のお話によると、鳥たちコミュニケーションを行う行動とヒトの言葉とは共通性があるとのことで、例えば鳥のさえずりは学習によって獲得されること、そしてその行動はお手本を聞いて練習をすることが必要、さらに音の並びには規則性があり、私たちが話す文法とよく似ていることなどが挙げられます。そこに手足や胴体、頭など体の一部を動かすことで情報の送受信を行う鳥もおり、このような行動を『マルチモーダルコミュニケーション』と呼ぶそうです。

具体的な一例として『ルリガシラセイキチョウ』の求愛行動について説明いただきました。この鳥はオス・メスともに歌とダンスで求愛行動をとるそうで、巣材を咥えながらまるでタップダンスをしているかのようにジャンプを繰り返し、歌を歌います。そしてパートナーが近くにいるときにはジャンプのテンポが増え、歌の量が減るという行動を見せるそうです。このような一例のように、鳥たちは多様な信号を使ってオスとメスが双方向的にコミュニケーションをとっているとのことです。

また、鳥たちが最もコミュニケーションツールとして活用しているのは音ですが、これは伝わる範囲が広く、姿が見えなくても視界が悪くても伝わるという利点があります。その音は『声』だけではありません。例えば『アカオタガモ』という鳥はくちばしを使ったドラミングを行ったり、『ヤシオウム』という鳥は、木の実などをたたいて音を出します。さらに『キガタヒメマイコドリ』や『レンジャクバト』などの鳥は羽を震わせたり大きく羽ばたくことで音を出し、警戒音を仲間に伝えるという行動をとります。本当に鳥の行動は奥が深いですね。生徒はノートやタブレットにメモを取りながら、真剣に講義を聞いていました。

最後に先生から、『発声行動以外のコミュニケーションの研究はまだまだ発展途上。録画や解析などの手法が発展してきた現在、これから様々なことが解明される可能性がある』とのことでした。そして『オウフクチョウ』のはく製も間近でみせて下さり、生徒は熱心に観察していました。講義後の感想を見てみると、かなりの生徒が興味を持って講義を聞いていたようで『通学中や屋外での活動中に鳥を見つけたら、気にして観察したい』という声も多かったです。太田先生、興味深い講義をありがとうございました。

さて、次回第5回目のひとはく連携セミナーは、10月4日(金)『種子散布の生態学』と題して、藤井俊夫研究員より、植物が生息域を広げていく技ついて学ぶ予定です。次回の講義も楽しみなテーマですね。