学年・専門部

図書室より クリスマス会

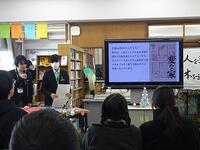

期末考査が終了した12月10日(火)午後、以前から計画していた図書委員会主催による『クリスマス会』を開催しました。

いつもは机が並んでいる図書室も、椅子を並べてクリスマス会仕様に。クリスマス会を楽しもうと集まってくれた生徒さんたちがリラックスしながら会に参加してくれました。

イベント企画係が準備したプログラムを分担して進めていきました。

『クイズ』では、書籍や著者に関するクイズが出題され、参加者は一瞬静かになって考え込む姿も。正解すると感嘆の声が聞こえてきました。

図書館で広く使用されている「十進分類法」を利用した『宝さがし』では、分類についての説明の後、書籍棚に隠された「宝」を探すのに必死になる参加者たち。「あったあった!」と喜ぶ姿が見られました。

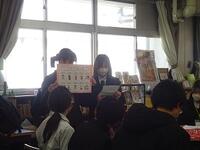

『ペープサート』の披露もありました。

※ ペープサート:画用紙と割り箸などを使って手作りすることができる紙の人形劇

「3匹のやぎのがらがらどん」を見入る参加者。幼い頃読み聞かせてもらったであろうお話しです。歌あり、音楽ありの楽しいペープサートでした。

最後は図書委員長より、お礼の挨拶があり、無事にクリスマス会が終了しました。

クリスマス会に参加してくれた生徒さんのアンケートには、「楽しかったです」「また来年もやってほしい」「図書室大好きです」といった感想をいただきました。

皆さんに楽しんでもらえてよかったです。

図書室活性化と書籍に親しむ機会を設ける目的で行った『クリスマス会』。図書委員も準備を熱心に行った結果、会を無事に運営することができ、達成感を得ることができました。一人一人の小さな取組みと頑張りの成果が見られました。

片付けも速やかに行い、委員会全員での今年の活動は終了です。

来る新しい年も、図書室運営にご理解ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

近畿大会壮行会・表彰伝達

2学期期末考査が終了した12月10日、全校生徒が体育館に集いました。

体育館は寒いため、ありがたいことに校務員さんが朝から大型ストーブを準備してくださいました。

先ずは近畿大会に出場する空手道部の壮行会が行われました。

部員より周囲の人たちに向けての決意表明がありました。

日頃の練習の成果が発揮できるように皆で応援していますので、頑張ってください。そして、貴重な経験を積み、今後の生活の糧にしてください。

続いて、各方面で活躍した生徒への表彰伝達も行いました。

表彰状を受け取れることは素晴らしいことです。

自分の取り組みに自信をもち、また新たな目標を立てて過ごしていきましょう。

毎日をどう過ごすか。周囲の人々とどう関わっていくか。

季節が進むように、皆さんの人生の歩みも進んでいきます。

彩りのある、豊かな人生の歩みは自分で創り出すもの。ですが、迷った時は、一緒に考えましょう。

人と自然科 農業クラブ 三田市消防本部の花壇装飾活動を行いました

11月もあっという間に終わり、今年も残り1か月を切りました。今週水曜日からは2学期期末考査も始まります。さて、期末考査が始まる前の12月2日(月)農業クラブ本部役員の生徒6名が三田市消防本部を訪れ、花壇装飾活動を行いました。人と自然科のように高校で農業を学ぶ生徒は全員、生徒会に加え農業クラブという組織に所属します。(本部役員はその中で学科のリーダーとして活動する生徒です)そして日ごろ授業や実習で学んだ知識を活かして様々な地域貢献活動を行っています。先日も三田警察署に、自分たちで栽培した草花苗をプランタに植栽し、設置してきました。

先日11月26日実施 農業クラブ三田警察署の装飾活動を行いました・・に関する記事はこちら

植え付け当日、パンジー、ビオラ、ハボタンの花苗約350鉢を公用車に積み込みました。

そして三田市消防本部に到着。自分たちでデザインを考え植栽します。今回は3人ずつ分かれてデザインを考えることにしたようです。ちなみに有馬高校農業クラブが植栽を担当しているスペースは、道路に面した花壇と、庁舎の入り口右側にある2か所の花壇です。

消防署入り口に近い花壇を担当したチームは、比較的背の高い紅白のハボタンを中央部分に互い違いに配置し、周囲を色とりどりのパンジー・ビオラで囲むデザインを考えました。

一方道路に面した掲揚柱の花壇チームは、後方に背の高い紅白のハボタンを配置し、中央に大輪のパンジーを、そして前面に小さな花が付いているビオラを植栽するデザインにしたようです。

両グループとも背の高い種類の草花を後方・もしくは中央に配置するという、授業で学んだ基礎的な技術を実践できていますね。さすがです。そして配置が完了したらみんなで一斉に植えています。

途中署員の方も覗いて応援してくださり、「地域の方がいつもきれいなお花だと喜んでくれていますよ。」「いつもありがとうございます。」と声を掛けてくださいました。

最後にほうきなどで花壇の周囲を掃除し、たっぷり潅水(かんすい)したら完成です。

完成した花壇はこちら。消防署の入り口が一気に華やかになりましたね。ハボタンがお正月らしさを演出して素敵です。

完成した花壇を前に署員の皆さんと一緒に写真を撮りました。

三田市消防本部前を通る際は、是非ご覧下さい。

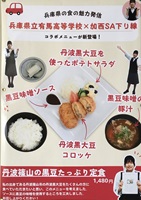

家庭科 レストランメニュー開発

家庭科では、食物に関する授業の中で、レシピ開発にも力を入れて取り組んでいます。今年度も、NEXCO西日本様より高速道路のSAで提供するレストランメニューの募集があり、調理系科目選択者28名が自慢のレシピで挑戦しました。

最終選考に残ったレシピは3点。加西SAにて、レストランのシェフが調理し、関係者で試食をしてメニューとして採用される1点を選んでいただきました。

最優秀賞に輝いたのは、人と自然科3年生の「丹波篠山の黒豆たっぷり定食」でした!

コロッケ・ポテトサラダ・黒豆みそソース・豚汁と全てのレシピに丹波黒大豆が使われています。

校長室にて賞状・景品が授与され、その様子は、神戸新聞にも記事として掲載されました。

このメニューは、中国自動車道下り線加西SAレストランにて、令和7年3月末日まで販売予定です。

高速道路をご利用の際は、是非お立ち寄りください!

人と自然科 1年生が摂南大学農学部を訪問しました。(高校生就農講座事業)

11月29日(金)人と自然科1年生の生徒が、高校生就農講座事業として摂南大学農学部を訪問をしました。

この事業はひょうご農林機構様のご支援のもと、農業の魅力や就農、農業関連学科を有する大学への進学に向けた意識付けを行うことを目的に行っているものです。近年の有馬高校人と自然科の生徒の進路実績として、農業関連学科を持つ国公立大学・私立大学、県立農業大学校に進学し、その後関連産業への就職や農業法人への就農をしている生徒の割合が少しずつ増えてきています。(もちろん農業以外の分野への進学、一般企業に就職する生徒もいます。詳細は以下のリンク先より令和3年度~令和5年度の進路実績をクリックし、ご覧ください。)

ということで今年も昨年に続き、農業生産学科をはじめとする4つの農業系学科を有する、摂南大学農学部枚方キャンパスを訪問させていただきました。

まずは大学の講義を実際に体験させていただく模擬授業です。農学部食農ビジネス学科環境農学研究室所属の田中樹先生より、『人間活動と生態系保全の両立は可能か?~東アフリカ・タンザニアの山間地域での事例から~』をテーマに講義をいただきました。

まずは高校までの学びと大学での学びの違いについて、そして農学という分野について簡単に説明いただいた後、アフリカタンザニア東部ウルグル山域での田中先生の活動事例をもとにお話いただきました。この地域は生物多様性のホットスポットと呼ばれるほど多様な動植物が生息していますが、近年農業を行うために焼畑が行われるなど、人が生きるために環境が変化し、『人vs自然』の構図が生まれています。そこで田中先生は人が生活する区域と森林の区域の間に『屋敷林』という区域を設け、そこに商用作物である『スパイス』を栽培するという取り組みをされています。

実際に先生が現地の方と一緒にこの地域で栽培、収穫されたバニラやカルダモン、クローブなどの香辛料も見せていただきました。これらの作物は半日蔭を好むものも多く、屋敷林の自然を壊さずに栽培できます。さらにこれまで栽培してきたバナナや青パパイヤと比較しても軽いため、都市部に低労力で運搬することもできます。そして村の住民の生活が安定することにつながります。

大変興味深い内容で、講義の後にも質問が止まらないなど、充実した時間となりました。

講義の後はお昼休み。大学の雰囲気を味わいながら移動し、実際に摂南大学の学食を体験しました。

ラーメンやロコモコ丼など安価でボリューム満点。そして味も抜群。ついつい食べ過ぎてお腹いっぱいになりましたね。

そして大学内にはコンビニもあり、ちょっと疲れたら甘いものも買うこともできます。

さて、お腹いっぱいになったところで大学の入試制度について説明いただきました。『総合型選抜』『一般推薦入試』『共通テストを利用した入試』、大学を受験する場合の『併願』と『専願』のちがい、そして農学部系の大学にあり、人と自然科のように専門学科で学ぶ生徒を対象とした『専門高校生入試』についてなど詳しく説明いただきました。このような入試方法は摂南大学だけでなく他の大学でも同様のシステムがあります。

次は在学生を囲んで座談会です。今回は有馬高校人と自然科を卒業した3名の学生が駆けつけてくださいました。

『いつ頃摂南大学に行こうと思ったんですか?』『大学の授業ってどんな内容なんですか? 』『大学までどのようにして通学していますか?』『高校在学中にやっておいた方がいいことはありますか?』・・・・などなど疑問に思っていることを、直接3名の先輩在学生に質問していました。先輩も後輩からの質問に丁寧に答えて下さり、エールを送ってくださいました。

最後は施設見学です。豆知識ですが、摂南大学枚方キャンパスは学内に京都府と大阪府の県境があります。一応県をまたいで写真を撮りました。そしていよいよ研究農場。有馬高校よりも立派なガラス温室が並んでいましたね。

そして3年生から所属する研究室やゼミ室はガラス張りで、大学の先生と学生が常にコンタクトをとれる環境でした。実際に大学生がゼミ活動や研究活動を行っている様子も見ることができました。また休憩スペースや自習スペースなども案内いただき、屋上から市街地を見渡せる景色は最高でしたね。

以上で大学見学は無事終了。短い時間でしたが、『大学』というイメージが膨らんだのではないでしょうか。まだ1年生なので自分の進路イメージは固まっていないかもしれませんが、これから少しずつ考えていきましょう。そしてどのような進路となっても対応できるように、今回の大学訪問も含め様々な行事や普段の実習、授業に全力で取り組みましょう。

最後に、今回の大学訪問(高校生就農講座事業)にご支援いただきましたひょうご農林機構様、ご協力いただきました摂南大学農学部の先生方、学生の皆さま、本当にありがとうございました。