学年・専門部

福祉講演会(看護師の仕事について)

6月1日(水)1,2限「こころとからだの理解」授業内で、看護師(本校卒業生)の方をお招きし、仕事についてを中心にお話を伺いました。

看護実習生の1日、実習記録をたくさんの専門書と格闘しながら書いたこと、看護師の1日、病棟看護師以外の働く現場、看護師のやりがい、仕事をする上で大変なところ等、多くの視点から教えていただきました。特にライフワークに合わせて職場を変えることができる良い職業であると感じました。

後半にはインタビューを実施し、生徒たちの素朴な疑問に答えていただきました。病院で何課がおすすめなのか、どんな人が向いているか、学校を選択する際の決め手など幅広い質問がありました。授業選択生徒の中には、看護師希望も多く、皆熱心に質問していました。

先輩、ご指導ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

進路指導部 75回生「面接講座」

5月31日放課後、3年生の就職・公務員希望者と早期に面接練習が必要な進学希望者を対象に面接講座を行いました。

講師は、毎年お世話になっている山口学園 ECC国際外国語専門学校の鈴木あさみ先生です。

卒業生からも「とても役に立つ講座」と好評で、面接試験を受けるにあたってのポイントをわかりやすく教えていただきました。

就職・進学を問わず、面接での印象は合否に影響します。先ずは、身だしなみ・所作・表情を意識しましょう!

アシスタント3名が良い見本を示してくれたおかげで、参加者全員がきれいな挨拶を意識できるようになりました。最後の質疑応答では、高校生らしい疑問がいくつも出てきましたが、その意欲的な姿勢こそが、進路実現のカギだと思います。今日の講座の内容を思い出しながら、面接対策に取り組み、合格を掴めるよう頑張っていきましょう!

スポーツⅣ~ダンス~

スポーツⅣの授業では、特別非常勤講師を活用し、ダンスに取り組んでいます。9月の体育大会に向けて、生徒たちのイメージを講師の先生に振り付けしてもらい、どんどん形になってきています。

毎回新しい表現方法を教えてもらいながらも、さすが経験者たち!!吸収も早く講師の先生にもお褒めいただいています。とにかく楽しんでパフォーマンスできるよう練習に励んでいきたいです。

大倉先生今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

76回生総合的な探究の時間 探究基礎講座①「課題の設定」

総合学科2年次生は、「総合的な探究の時間」で探究基礎講座に取り組みます。自分自身で設定した課題(疑問)を解決するために情報を集め、それらを整理・分析し、自分なりの答えをまとめ、表現していくことが探究です。

まずは、これから取り組んでいく探究のテーマを設定するために、イメージマップで興味・関心を深掘りしていきました。そこから、SDGsにリンクしそうな課題を探していきます。自分の興味・関心が世界の課題解決の一助となるよう、じっくりと進めていく予定です。

次回は「問いを立てる」ために、神戸親和女子大学より冨田先生にお越しいただき、講演頂く予定です。アンテナを高くし、さまざまな課題について考えて欲しいと思います。

人と自然科 農業クラブ世界田植え選手権大会運営

5月29日(日)晴天の中、三田市四つ辻の田んぼにて、14回目となる世界田植え選手権が開催され、農業クラブ本部役員12名が大会運営を行いました。

このイベントは都市部の子供たちと一緒に田植えを行うことで、普段触れる機会のない土と触れ合うとともに、異世代交流を目的として実施されてきました。日焼け止めを塗り、おそろいの人と自然科Tシャツを着てやる気満々です。

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、2年間開催が見送られていましたが、今回感染対策を十分行った中でどうにか再開することができました。

現地に到着後、早速テントを立たてるのを手伝い、子供たちを待ちます。

この日の参加者は40名を超えました。イベントの最初は恒例のラジオ体操です。土手の上に生徒4名が立ち、ラジオ体操を進めていきます。

体がほぐれたところでさっそく田んぼに足を踏み入れます。初めて田んぼに入る子どもがほとんどで、手を引いてゆっくり入っていきます。

いよいよ田植えの始まりです。苗の準備はできましたか?

横一列に並び、指3本で苗3本もち、ロープの印のところに指の第2関節まで差し込んでいきます。

そしてみんなが植え終わったら一歩後ろに下がり、また植えていきます。

最初はゆっくり恐る恐る進めていましたが、少しずつ泥の感触、水の冷たさに慣れてきました。また尻もちをついてしま子どもたちもいましたが、全然気にせず楽しく進んでいきました。

約2時間で午前中の田植えは終了。水路で足を洗って楽しみにしていたお昼ご飯です。

コロナ前はお母さんが作ってくれたカレーを食べたり、みんなで餅つきをしてていましたが今は我慢。お弁当をいただきました。早くコロナが収まって欲しいですね。またこの日はJ-comさんの取材もあり、本校生もインタビューを受けました。

午後からは田植機を使った田植え体験です。学校よりも大きい田植機を操作させていただきました。初めて乗った生徒も多かったですが、農家の方に丁寧に指導していただき、蛇行しながらも運転を体験することができました。

この日は本当に暑かったですが、充実した時間となりました。参加者全員で記念撮影です。

今回田植えした畑では10月に世界稲刈り選手権が開催され、手刈りによる収穫を行う予定です。10月も是非一緒に頑張りましょうね。お世話になりました、こころ豊かな人づくり500人委員会阪神北OB会の皆さま、参加して下さった皆様、本当にありがとうございました。

人と自然科 令和4年度第1回先輩農業者特別授業を行いました

6月28日(金)人と自然科3年生の生徒を対象に、先輩農業者特別授業が開催されました。

近年人と自然科に入学する生徒の中には、将来就農を目標としている生徒が一定数いるという傾向があります。卒業後の内訳として、農学系の国公立大学、私立大学、県立農業大学校、専門学校へ進学した後、就農を目指す生徒が多いようです。

もちろん農業系以外への進学、そして120年以上の歴史を持つ有馬高校だからこそのつながりを生かした就職も充実しています。

令和3年度人と自然科卒業生進路実績はこちら

↓↓

このような人と自然科の現状を踏まえ、阪神農業改良普及センター様よりご支援をいただき、実際に地域で活躍されておられる農業者の方をお招きし、直接生の声を聴くことで就農、進学への意識を高めることを目標に行われています。

今年度第1回目となる今回の特別授業は、三田市で大規模に果樹園を経営されている、小仲正章さんをお招きしました。

小仲さんは県内の農業高校を卒業後農業者大学校へ進学。卒業後平成8年に、ウメとクリを栽培する『湖梅園』の4代目として就農されました。現在はクリ7.5ha、ウメ1.6haを経営。特に小仲さんが栽培されたクリは日本中の料理人から高い評価を得ており、『令和天皇即位の礼』の晩餐会デザートでも使用され、世界中の国賓が小仲さんのクリを口にされたそうです。(世界中の有名人に自分が栽培したクリを食べてもらいたいというのが小仲さんの夢の一つだったそうです。)

お話では、まず栽培のこだわりについてお話いただきました。特に土づくりには力を入れており、『畑で出たものは畑に帰す』という思いから自作の堆肥舎を建て、クリのイガや剪定枝など通常廃棄の対象となるものも、三田牛の牛糞を混ぜ合わせ自家製完熟堆肥を作り畑に戻しているとのことでした。 さらに持続可能な農業経営を目指し、樹高を低くする低樹高栽培や常用草刈機、常用防除機(スピードスプレーヤー)など積極的に機械を導入されているとのことでした。

後半は、高校3年生の生徒へのメッセージ。自身の高校時代、大学校時代、就農直後、そして現在を振り返り

『時代は変わって今は農業が一つのかっこいい職業として認められつつある。自身を持ってほしい』

『農業を経営していると正直厳しいこともたくさんある。でも農業のおもしろさは、思い通りにいかないこと。』

『農業経営で大切なことの一つが人とのつながり。実際たくさんのつながりでウメとクリの販売が広がっている。』

『経営が成功するポイントはブランド化。長い年月をかけて作り上げるもの。逆に崩れるのは一瞬。そのような緊張感のある中でお客様とのやり取りや反応がとても楽しみ・・・』

などたくさんの思いをお話しいただきました。

最後には、『私も含め今の農業者が皆さんにかなわないもの。それは若さ、価値観、感性の3つ。新しい価値観、感性とパワーで、今の農業を変えていってください。応援しています。』と熱いエールをいただきました。

先輩からのエールを胸に、進路実現に向け頑張っていきましょう。学年の先生はもちろん、農業部の先生も一丸となって皆さんの進学、就職をサポートしていきます。

小仲さん、興味深いお話を本当にありがとうございました。そしてご支援いただきました阪神農業改良普及センターの皆様、このような機会をいただきありがとうございました。

人と自然科 福祉施設花壇植え付けボランティアに行ってきました

人と自然科では、日頃の実習で学んだ技術を活用し、様々な活動を行い学びを深化させています。その一つとしてあげられるのが、公共施設での花壇装飾活動です。先日も3年生の授業で地元三田市役所にある花時計の植栽活動を行いました。

三田市役所前広場 花時計の植栽を行いました・・に関する記事はこちら

5月考査が終わった5月25日(水)人と自然科農業クラブ役員生徒10名が篠山市にある福祉施設「丹南精明園」を訪れ、花壇植え付け活動を行いました。農業クラブでは13年前からこの活動を継続して行っています。 この日は自分たちで栽培したベゴニアやサルビア、マリーゴールド、ペチュニアなどの草花苗約1000鉢を持参しました。

活動では園内5カ所の協同花壇、プランタを装飾します。まずは元肥となる化成肥料、有機質肥料を施し、小型機械を操作し耕耘した後、整地します。機械操作や農具の使用も、日頃の実習の経験があるため手慣れたものです。

そして自分達ででデザインを決め、花苗を配置してきます。それぞれの花壇で責任者を決め、配置していきます。

園の門を入って正面にある巨大な協同花壇。今年はどうやら黄色・橙が印象的なマリーゴールドを周辺に配置し、サークルを描くようにペチュニア、サルビアを配置していく作戦のようです。3年生の先輩が2年生に教えながら作業を進めていきます。

そして配置した草花苗を、定植していきます。

コロナ渦前は施設利用者の方と一緒に植えていたのですが、今は感染リスクを考え農業クラブの生徒だけで植え付けていきました。早くコロナが収まり、交流しながら一緒に植え付けできる時が来て欲しいですね。作業の終盤利用者の方が花壇の周りまで近づいて見に来て下さり、どんどん増えていくお花を嬉しそうに眺めておられました。

約2時間かけて植え付け作業は終了。最後に花壇の周囲を清掃し、灌水したら完成です。

完成した作品はこちら。施設の前庭が一気に明るくなりました。

そして一番大きな協同花壇。テーマは「宇宙(そら)」。明るめの色で装飾した花壇右側が昼間、紫など暗めの色で装飾した左側が夜を現し、黄色のマリーゴールドで三日月を表現しました。日頃の学びが生きてますね。

このままでもきれいですが、これから夏になるとさらに株が張り、ボリュームが増します。楽しみですね。

園を訪れた際は是非ご覧下さい。

福祉講演会(点字講習会)

5月26日(木)福祉系列3年生に向けて、点訳ボランティアサークル「どんぐり」さんより講師をお招きし、点字講習会を実施しました。

点字の成り立ちや概要、規則性など細かくご指導いただきました。さらに点字一覧表を見ながら実際に点字を打つことにチャレンジしました。力の入れ具合が難しい!手首が痛くなる!など一筋縄ではいかない様子でした。

そのあとに、パソコンでの入力を体験してみて、なんと軽快に進められること!修正も一瞬です。その違いに驚きました。そのように、便利なものがなかったとしても、街中で「何か困ったことはありませんか?」と一声かけられる人がたくさん増えると、より豊かな社会につながると感じました。

どんぐりさん、お忙しい中ありがとうございました。

人と自然科 農業クラブ農業鑑定競技会校内予選会実施

5月考査が終わり、有馬高校は有高祭(文化祭)にむけシフトチェンジです。やっと終わった5月考査中、人と自然科では農業クラブ農業鑑定競技会の校内予選会が開催されていました。

全国の高校で農業を学ぶ生徒は全員『農業クラブ』という組織に所属しています。そして日頃の学習の成果や活動の成果を全国の農業高校生と競い合うのが各種競技会で別名『農業高校の甲子園』『農業高校のインターハイ』と呼ばれており、9万人の頂点を目指す、農業高校生あこがれの場です。

昨年有馬高校が会場となった、第72回日本学校農業クラブ全国大会令和3年度兵庫大会意見発表会運営頑張りましたに関する記事はこちら

各種競技の中で有馬高校が得意としているのが「農業鑑定競技会」です。農業鑑定競技会は、日頃農業に関する学習で得た知識・技術を活かし、鑑定・判定を通して問題を解答します。出題数は40問で、農業生物、種子、肥料、機械機具、・・・等々を20秒または40秒というわずかな時間で鑑定・判定します。先日農業クラブの生徒が出展したイオンモール伊丹のイベントでも、子どもたちに鑑定競技を体験してもらいました。

農業クラブ イオンモール伊丹農業イベントに参加しましたに関する記事はこちら

校内大会の前に農場の先生方が、範囲となる実物や写真を実習室に展示し、生徒は事前に自主的に学習をしています。

そしていよいよ、科目総合実習の5月考査も兼ねた校内予選会。机の上に植物や造園材料、病気や害虫の写真が並べられ、生徒はじっくり観察しながら問題を解いています。

ちなみに今回校内予選会で出題された問題をいくつか紹介します。

次のうちアブラナ科の植物でないのはどれですか?

この野菜の科名を答えなさい。

この栽培用具の名称を答えなさい。

以下の接ぎ木写真のなかで「切り接ぎ」を答えなさい。

このような問題が40問続き、正答率で競います。そして分野園芸の上位8名、分野造園の上位6名が7月に開催される県大会に出場する権利を得ます。(学年は問いません。)そして今年の農業鑑定競技会県大会は有馬高校の体育館で開催されます。出場できなかった生徒は運営で活躍しましょう。

ちなみに昨年は、人と自然科の生徒が県大会分野造園で最優秀賞(1位)を受賞し全国大会に出場。全国大会においても優秀賞を受賞することができました。

昨年の兵庫県大会意見発表会&農業鑑定競技会にて最優秀賞を含む大活躍に関する記事はこちら

昨年の第72回日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会にて優秀賞受賞に関する記事はこちら

今回有馬高校の代表に選ばれる皆さん。先輩の活躍に続き、今年も全国大会に出場できるように、そして日本一を目指し頑張って準備していきましょう。

人と自然科 ブドウのジベレリン処理を行いました

有馬高校人と自然科では、ベリーA、ピオーネ、マスカット3種類のブドウを栽培しています。

5月20日(金)1年生と3年生クラインガルテン専攻生で、ブドウ栽培で重要な作業の一つ、ジベレリン処理を実施しました。

5月考査の真っ最中ですが、ベリーAの蕾の幅が約1.8mmを超えてきたため、無核化(種無しにすること)のために行う作業であるジベレリン処理の適期となりました。この時期を逃すと全てのブドウに種が残ってしまうため、土日前で試験勉強への影響が少ない金曜日の試験終了後に実習を行いました。(ちなみにジベレリンは農薬でなく植物ホルモン剤です。)

まず整房、摘穂作業が完璧にできているか確認します。

そして100ppmに希釈したジベレリン液をカップに入れ、花穂(つぼみの固まり)一つ一つ丁寧に液に浸していきます。

ポイントはカップの中で花穂をゆすり、空気を抜き、まんべんなく液が付着させること。そして花穂全体を液に浸すことです。(上部が浸されていないと、その部分だけ種が残ります。)

そして浸した後花穂をゆすり(トントンたたき)、余分な液を落とします。この作業をすることにより、液の揮発による薬害(ジベレリンの成分濃くなりつぼみを痛めること)を防ぎます。

一穂も残さないように全員で協力し、全ての花穂に液をジベレリン液に浸しました。作業は予定通り1時間弱で無事終了です。

5月考査は残りあと3日。家にかえってしっかり学習しましょう。

順調に生育したら、9月には在校生、保護者を対象としたブドウ販売会が実施されます。

美味しいブドウが収穫できるよう頑張りましょう。

人と自然科 三田市役所前広場 花時計の植栽を行いました。

みなさん、三田市役所前の芝生広場に、花時計が設置されているのはご存じでしょうか。

2019年に三田市三輪地区の方から寄贈された花時計。実は設置当初から、有馬高校人と自然科の生徒が自分たちで栽培した草花苗を植栽しています。5月18日(水)人と自然科3年生環境コースの生徒が花時計を訪れ、春の植栽活動を行いました。

今回のテーマは『ストライプ』ペチュニア・アゲラタム・サルビア・マリーゴールドの花苗、約120ポットを利用し表現しました。まずは持参した花苗を配置していきます。

そして移植ごてを使って植え付けていきます。さすが3年生。慣れた手つきで作業を進めていきます。

最後に箒を使って周囲を清掃し、約1時間半かけて完成しました。

完成した花時計はこちらです。 これから夏にかけてどんどん株が大きくなり、さらにボリューム感が増してきます。色とりどりの花が並び、とってもきれいですね。一気に春~初夏を感じる花時計に生まれ変わりました。

三田市役所を訪れた際は是非ご覧ください。

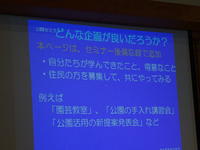

76回生総合的な探究の時間~三田市の魅力化④発表~

総合学科2年次生は、総合的な探究の時間で「三田市の魅力化」について考えてきました。第4回目の本日は、ポスターにまとめたものをそれぞれ発表していきました。

・三田市の概要

・三田市の課題

・三田市の魅力化

・PRしたいこと

などについて、アイデアを持ち寄り各班でまとめて発表しました。クラスによってギャラリーウォークやプレゼンテーションを実施し、しっかりと見たり聞いたりすることができました。

次回より、個人でテーマを決め、自分なりの探究がスタートします。社会の課題に目を向け、自分なりの解決を考えていこうと思います。

人と自然科 地域自然保護 フィールドワークその3 有馬富士公園の生きものに触れよう

6月4日(火)人と自然科学校設定科目『地域自然保護』の授業で、生き物観察に関する夢プログラムを体験しました。

フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験 に関する記事はこちら

この日は有馬富士公園内にある、三田市自然学習センター(壁からおしりが突き出ているクワガタムシ「つよしくん」が目印です)を拠点に活動しました。

人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」では、県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。現在は、実際に有馬富士公園で実践されている夢プログラムを体験していますが、この日は三田市自然学習センターの長谷川コミュニケーター・吉田コミュニケーターのお二人にお世話になり、公園内の生きものの触れるプログラムを体験しました。

体験の前に、自然学習センターがどのような想いを持って普段子どもたちにプログラムを提供しているのか、そして実際12月向け、どのような考えをもってプログラムを企画したら良いのか、様々な視点からアドバイスをいただきました。

お話をいただいた後は学習センターの展示の説明です。(下のクワガタムシが、建物の外におしりを突き出している「つよしくん」です。)

幼い頃に訪れたことがある生徒も多く、懐かしさを感じると共に、体験を通して来館者に楽しみながら自然を学んでもらうための様々な工夫を知ることもできました。

そしていよいよ屋外に飛び出します。

管理のために切り倒した樹木を園内に設置し、そこに集まる生きものを観察できるような工夫や、湿地を再生している場所など、来園者が生きものと触れ合える工夫が随所に見られました。

そして樹木はもちろん、園路や手すりに目を向けると様々な昆虫が・・・みんなで捕獲のため走り出します。

10センチ以上の産卵管をぶら下げて飛んでいる「ウマノオバチ」や手塚治虫が愛し、名前の元となった「オサムシ」・・・

ちょっと怖いけど手にのせると可愛い「マイマイガ」の幼虫やブドウなど果樹の害虫でもある「アワフキムシ」・・・

「ハラビロトンボ」などのトンボ類・蝶類や日本で一番大きいテントウムシ「カメノコテントウ」とそのエサとなる「ヤナギルリハムシ」・・・・

などなど様々な昆虫を捕獲・観察することができ、みな大興奮・・・ここでタイムアップということで学習センターに戻ります。

終了後の振り返りでは「ぜひ今日の体験を参考に、高校生らしいアイデアで体験プログラムを企画して下さい。そして自然学習センターは未就学児から小学生までのプログラムが主なので、参考にさせて下さい。楽しみにしています」

とエールをいただきました。約2時間のプログラムでしたが、有馬富士公園の生物多様性が感じられる体験でした。コミュニケーターの長谷川さん、吉田さん興味深いプログラムをありがとうございました。

次回、5月考査終了後には、緑の環境クラブの皆さまにお世話になり、里山管理に関する夢プログラムを体験する予定です。楽しみですね。

人と自然科1年生 スイートコーンの栽培も順調です(スイートコーン発芽率調査・定植作業)

1年生が4月から栽培を開始しているスイートコーン。

人と自然科1年生 ブドウとスイートコーンの栽培が始まりました・・・に関する記事はこちら

播種後一週間が経ち、無事発芽していますね。

まずは発芽率を調査しましょう。自分が播種した種子の中で発芽した数を数え、計算します。

種苗会社によると80%保障です。覆土の厚さなど間違っていなければ100%に近い発芽率になるはずです。

そして5日後さらに成長し、発芽した苗を圃場に移植する「定植」の作業をしました。

今回スイートコーンは、株間(苗と苗の間の距離)30cm、並木植え(隣同士で植えること)で定植しました。

まずは自分の区画に苗を並べていきます。

移植ごてで植え穴を堀り、根鉢を崩さないように植えていきましょう。

ポイントは雨やかん水の水がたまるように、「ウォータースペース(water space)」を設けることです。約1時間で定植作業は終了・・・ここで予報通り雨が降ってきました。とても良いタイミングです。

今後も7月の収穫に向け、追肥や除草、土寄せ・・・など頑張って管理しましょう。そして収穫に来てくれる園児に美味しいスイートコーンを届けましょう。

人と自然科1年生 ブドウの栽培順調です(ブドウ摘穂・誘引・整房作業)

1年生が4月から栽培を開始しているベリーA。5月に入って気温が上がり、順調に生育しています。

人と自然科1年生 ブドウとスイートコーンの栽培が始まりました・・・に関する記事はこちら

新梢が伸び、花穂(つぼみの固まり)も大きくなってきましたね。

この日からスタートした作業は、摘穂・誘引・整房作業です。

「摘穂」は、結果枝(実を付ける枝)に2~3穂付いているつぼみの固まりを1つにする作業です。ハサミで丁寧に摘んでいきます。

完了したらテープナーという道具を使って植えに伸びようとしている枝を針金にとめていきます。この作業を「誘引」と言います。

この時枝を折らないように、ねじりながら下に向ける「捻枝」という技術があり、これが難しい・・・。

そして誘引が終わると「整房」という作業が待っています。

「整房」とは、房の形を整える作業。現在ブドウはつぼみの状態で、その数は数百個。このままではうまく実がつかなかったり、とてつもなく大きな房になってしまうので、つぼみのうちにハサミで摘みながら数を制限していきます。

ベリーA の栽培では、最終的に1房75粒を目標とします。(詳しく話すと長くなるので、続きは人と自然科に入学して勉強しましょう。)今回はつぼみの塊(車)15にしていきました。左の写真が整房前、右は整房後の写真です。細かい作業で大変ですが、生徒は丁寧に1房1房作業をしていきました。

いよいよ今週末には種なしブドウにするためのジベレリン処理を学ぶ予定です。この日までに上記の作業を済ませておく必要があります。美味しいブドウを収穫できるように、頑張っていきましょう。

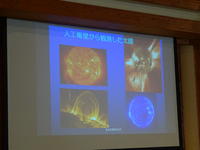

人と自然科 地域自然保護 フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験

5月10日(火)人と自然科3年地域自然保護の授業、現地研修2回目、天文を通したありまふじ夢プログラムを体験するため、有馬高校を訪れました。

人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

地域自然保護 今年もスタートしました(オリエンテーション)に関する記事はこちら

現地フィールドワークその1 有馬富士公園を知ろうに関する記事はこちら

今回はさんだ天文クラブ代表、加瀬部さんにホストとしてお世話になりました。さんだ天文クラブの皆さまは三田市の野外活動センターにある天文台を拠点に活動されていますが、有馬富士公園でも昼間の天体観測(太陽の観察など)や夜の天体観測などの体験プログラムを実施されています。

この日の天気は晴れ時々曇り。雲がかかる前に・・・・まずは屋外にて、昼間の天体観測のプログラム体験です。特殊な望遠鏡を用いて太陽の観察を行いました。

レンズをのぞくと、特殊なフィルターを通し、赤色の太陽を観察することができます。何人かの生徒は、太陽の表面からまるで炎が噴き出しているようなプロミネンスを観察することができました。(後半は雲がかかってしまい、プロミネンスが監査鵜できなかったようです。

観察会が終わった後は、大ホールに戻り、さんだ天文クラブの活動紹介や夢プログラムの活動、天体についてのお話を頂きました。

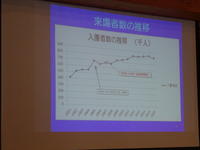

先ほどの観察した太陽について詳しく解説いただき、金星など昼間に観察できる天文を通した体験プログラム、ISSや天の川、流れ星など身近に観察できる夜空について、近年の有馬富士公園来場者数の変化などスライドを用いて様々な内容について紹介していただきました。

そして恒例の天体距離クイズ。生徒に1cm強のチョコ玉と3mmほどのラムネ玉が配布され、地球・月・太陽の距離クイズが出題されました。

地球の直径がチョコ玉の12mm、月の直径がラムネ玉の3mmとすると、太陽の直径はおおよそ直径140cmになります。そしてこの大きさに縮小すると、地球と月の距離は38cmの位置にあります。その場合地球のチョコ玉と140cmの太陽の距離はどのくらい離れた場所に位置しますか?という問題です。皆さん分かりますか?

正解は150mです。結構離れた距離になりますね。最後に民間企業の人事・新人教育のご経験がある加瀬部さんより、10ヶ月後に卒業を迎える生徒に、社会人とは何か・・・と言うテーマでエールをいただきました。

さんだ天文クラブの加瀬部さん、興味深い夢プログラムをありがとうございました。最後に天気が良いので集合写真、やる気満々の20名です。

次回は三田市自然学習センターのコミュニケーターから、公園の自然を活用したプログラムを体験する予定です。

福祉講演会(薬剤師の仕事について)

令和4年5月11日(水)、2・3年「こころとからだの理解」選択生徒に向けて、薬剤師の先生より、薬剤師になるまでの道のりや仕事について、薬の種類や服用など多方面にわたってご講義いただきました。

昨今、新型コロナにおけるワクチン接種や治療薬の開発などの話題も多く、薬について考える機会も多いと思います。実は薬の開発には長い年月と莫大な開発費用がかかっているとお伺いし、新型コロナワクチンの開発がとても早かった背景にはどのようなことがあるのか、考えるきっかけをいただいたように思います。

また、薬の種類や服用方法、飲み合わせのお話など、私たちの生活に密着したお話もしていただきました。自分の「かかりつけ薬局・薬剤師」を決めておくことで、薬の重複を防いだり、相談をしたりすることが可能です。今後、地域社会で病院・施設・薬局などが連携していくことも大切であると感じました。

お忙しい中講演に来てくださり、ありがとうございました。

人と自然科 地域公開講座 フラワーアレンジメントチャレンジ教室開講

5月10日(火)人と自然科3年生学校設定科目「フローラルアート」の授業で、地域公開講座チャレンジ教室が開講しました。

同日開講した「クラインガルテン」は地域の方を受講生としてお招きし、野菜と果樹の栽培方法を生徒と一緒に学ぶ授業ですが、「フラワーアレンジメントチャレンジ教室」は、2年生の「フローラルアート」で学んだフラワーアレンジメントの基礎知識や技術を活かし、教えながらさらにアレンジメント技術を向上させるという講座です。

同日開講地域公開講座「クラインガルテン」に関する記事はこちら

今年度は定員を大きく超える20名からの応募があり、その中から厳正なる抽選で選ばれた10名の受講生の方が抽選で決定。開講式を迎えました。

開講式では校長先生から「今年で21年目を迎える歴史あるフラワーアレンジチャレンジ教室ですが、生徒が一般の方に教えることによって知識・技術の定着につながります。受講生の皆さんも生徒との交流を楽しみながら学んで下さい。」と挨拶をいただきました。

その後はお互いの自己紹介からスタートです。

自己紹介の後は早速講座のスタートです。第1回目となるこの日は、「ラウンドアレンジメント」に挑戦します。

「ひょうごの達人事業」を活用しお世話になっている、フラワーアレンジメント講師宮本先生(有馬高校人と自然科の卒業生で、在学中フラワーアレンジメントを専門的に学び、卒業後も各種コンテストなどで入賞されるなど活躍している先生です)から全体説明の後、早速製作スタートです。

吸水性スポンジをセットし、花をさしてさすときはスポンジを持たず器を持つことが重要です。

今回はカーネーションを中心にレザーリーフファン・アセビなどの花材を使いました。まず底辺から、器の縁に合わせて平行にさし、次にトップの花を中心に指します。その後、中間にさす花を正三角形になるように配置し、間にグリーンカーネーションを配置していきます。生徒は2年生で学んだ内容、そして事前に復習した内容を想い出しながら丁寧に指導していました。

約1時間半かけて完成した作品がこちら。

素敵なアレンジメントが完成しましたね。

フラワーアレンジメントチャレンジ教室は今回も含めて7回行われ、生徒は様々な知識や技術を習得するとともに、コミュニケーション能力も身につけます。これからどのような作品ができるか楽しみですね。1年間どうぞよろしくお願いします。

人と自然科 ひとはく連携セミナー1回目 西日本のタンポポについて学ぶ

5月6日(金)人と自然科1年生「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、1年生学校設定科目「人と自然」の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。

有馬高校から約2キロ、みんなで歩いて移動します。こんな何気ない時間も楽しいですね。

さて、記念すべき第1回目の講義は「西日本のタンポポについて」と題し、鈴木武研究員からお話をいただきました。鈴木先生はシダ植物などを中心とした植物研究の第一人者で、中でもタンポポについて多くの資料を収集し、研究されています。

有馬高校周辺で観察されるタンポポは在来種のカンサイタンポポ・シロバナタンポポの他、外来種のセイヨウタンポポも確認できます。まずは写真や模型などを使いながらタンポポの花のつくりを学び、その見分け方について説明いただきました。

次にタンポポに似ている植物について教えていただきました。過去有馬高校の先輩方に「タンポポを摘んできて」課題を出したところ、たくさんの人が間違えて持ってきたのが「ブタナ」。花がタンポポに似ていますが背が高いのが特徴です。他にもモモイロタンポポやノゲシなどの植物が間違われやすいのだそうです。

そして図鑑にも載っていないであろうたくさんのタンポポを紹介いただきました。たとえばレモン色の花びらが特徴のヤマサトタンポポやカンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種など、写真を見ながら珍しいタンポポを紹介いただきました。

他にもタンポポの成長過程やなぜ「タンポポ」という名が付いたのか・・・などなど専門的な内容を学ぶことができました。

そして最後に、鈴木先生のご趣味でもあるネズミについてもお話しいただきました。

剥製や鈴木先生が飼育されているネズミを持ってきていただき、「ネズミ」と「マウス」の違いや、スミスネズミなど日本にしか生息していないネズミ、江戸時代から人工的に交配されペットとして飼われていた白黒模様が特徴の「パンダネズミ」について紹介。実際に触れ合いながら学ぶことができました。

鈴木先生、楽しく興味深い講義を本当にありがとうございました。次回は6月3日「生物多様性と私たち」をテーマに山﨑健史研究員より講義、ならびにフィールドワークをいただく予定です。今から楽しみですね。

人と自然科 令和4年度 クラインガルテン開講しました

5月10日(火)人と自然科地域公開講座クラインガルテン(市民農園)がいよいよ開講しました。人と自然科3年生 学校設定科目「クラインガルテン」は、1.2年生で学んできた野菜、果樹の栽培技術を活かし、地域の方に教えながらより深く学ぶという授業です。今年は2つの新聞社から取材を受けたということもあり、2.3倍という多数の応募から抽選で選ばれた地域の方10名が来校され、開講式、並びに夏野菜苗の定植作業を行いました。

開講式では校長先生から、今年で22回目を迎えるクラインガルテンの歴史について説明があり「多数の応募の中から選ばれた皆さま、生徒と一緒に行う野菜や果樹の栽培実習を是非とも有意義な時間にして下さい」とのことばをいただきました。

そして生徒と受講生がそれぞれ自己紹介。1年間の活動に向けた意気込みをお互い発表しました。

開講式終了後は、早速農場に向かい、トマトやナス・キュウリ・レタス・キャベツなどの苗を定植しました。

生徒は今まで学んできた栽培方法を想い出し、苗を植える深さや、株と株の間隔など、丁寧に説明アドバイスをしながら実習を進めていきました。

この授業は11月まで毎週火曜日に実施され、秋の農業祭では実際に栽培した野菜も販売する予定です。また次週からはブドウの栽培にも挑戦します。1年間どうぞよろしくお願いします。