カテゴリ:農業部

人と自然科1年生 ブドウの栽培順調です(ブドウ摘穂・誘引・整房作業)

1年生が4月から栽培を開始しているベリーA。5月に入って気温が上がり、順調に生育しています。

人と自然科1年生 ブドウとスイートコーンの栽培が始まりました・・・に関する記事はこちら

新梢が伸び、花穂(つぼみの固まり)も大きくなってきましたね。

この日からスタートした作業は、摘穂・誘引・整房作業です。

「摘穂」は、結果枝(実を付ける枝)に2~3穂付いているつぼみの固まりを1つにする作業です。ハサミで丁寧に摘んでいきます。

完了したらテープナーという道具を使って植えに伸びようとしている枝を針金にとめていきます。この作業を「誘引」と言います。

この時枝を折らないように、ねじりながら下に向ける「捻枝」という技術があり、これが難しい・・・。

そして誘引が終わると「整房」という作業が待っています。

「整房」とは、房の形を整える作業。現在ブドウはつぼみの状態で、その数は数百個。このままではうまく実がつかなかったり、とてつもなく大きな房になってしまうので、つぼみのうちにハサミで摘みながら数を制限していきます。

ベリーA の栽培では、最終的に1房75粒を目標とします。(詳しく話すと長くなるので、続きは人と自然科に入学して勉強しましょう。)今回はつぼみの塊(車)15にしていきました。左の写真が整房前、右は整房後の写真です。細かい作業で大変ですが、生徒は丁寧に1房1房作業をしていきました。

いよいよ今週末には種なしブドウにするためのジベレリン処理を学ぶ予定です。この日までに上記の作業を済ませておく必要があります。美味しいブドウを収穫できるように、頑張っていきましょう。

人と自然科 地域自然保護 フィールドワークその2 天文を通したありまふじ夢プログラムを体験

5月10日(火)人と自然科3年地域自然保護の授業、現地研修2回目、天文を通したありまふじ夢プログラムを体験するため、有馬高校を訪れました。

人と自然科3年生学校設定科目「地域自然保護」の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。

地域自然保護 今年もスタートしました(オリエンテーション)に関する記事はこちら

現地フィールドワークその1 有馬富士公園を知ろうに関する記事はこちら

今回はさんだ天文クラブ代表、加瀬部さんにホストとしてお世話になりました。さんだ天文クラブの皆さまは三田市の野外活動センターにある天文台を拠点に活動されていますが、有馬富士公園でも昼間の天体観測(太陽の観察など)や夜の天体観測などの体験プログラムを実施されています。

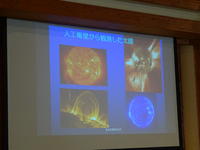

この日の天気は晴れ時々曇り。雲がかかる前に・・・・まずは屋外にて、昼間の天体観測のプログラム体験です。特殊な望遠鏡を用いて太陽の観察を行いました。

レンズをのぞくと、特殊なフィルターを通し、赤色の太陽を観察することができます。何人かの生徒は、太陽の表面からまるで炎が噴き出しているようなプロミネンスを観察することができました。(後半は雲がかかってしまい、プロミネンスが監査鵜できなかったようです。

観察会が終わった後は、大ホールに戻り、さんだ天文クラブの活動紹介や夢プログラムの活動、天体についてのお話を頂きました。

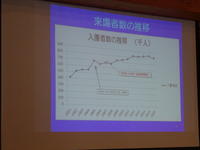

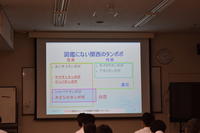

先ほどの観察した太陽について詳しく解説いただき、金星など昼間に観察できる天文を通した体験プログラム、ISSや天の川、流れ星など身近に観察できる夜空について、近年の有馬富士公園来場者数の変化などスライドを用いて様々な内容について紹介していただきました。

そして恒例の天体距離クイズ。生徒に1cm強のチョコ玉と3mmほどのラムネ玉が配布され、地球・月・太陽の距離クイズが出題されました。

地球の直径がチョコ玉の12mm、月の直径がラムネ玉の3mmとすると、太陽の直径はおおよそ直径140cmになります。そしてこの大きさに縮小すると、地球と月の距離は38cmの位置にあります。その場合地球のチョコ玉と140cmの太陽の距離はどのくらい離れた場所に位置しますか?という問題です。皆さん分かりますか?

正解は150mです。結構離れた距離になりますね。最後に民間企業の人事・新人教育のご経験がある加瀬部さんより、10ヶ月後に卒業を迎える生徒に、社会人とは何か・・・と言うテーマでエールをいただきました。

さんだ天文クラブの加瀬部さん、興味深い夢プログラムをありがとうございました。最後に天気が良いので集合写真、やる気満々の20名です。

次回は三田市自然学習センターのコミュニケーターから、公園の自然を活用したプログラムを体験する予定です。

人と自然科 地域公開講座 フラワーアレンジメントチャレンジ教室開講

5月10日(火)人と自然科3年生学校設定科目「フローラルアート」の授業で、地域公開講座チャレンジ教室が開講しました。

同日開講した「クラインガルテン」は地域の方を受講生としてお招きし、野菜と果樹の栽培方法を生徒と一緒に学ぶ授業ですが、「フラワーアレンジメントチャレンジ教室」は、2年生の「フローラルアート」で学んだフラワーアレンジメントの基礎知識や技術を活かし、教えながらさらにアレンジメント技術を向上させるという講座です。

同日開講地域公開講座「クラインガルテン」に関する記事はこちら

今年度は定員を大きく超える20名からの応募があり、その中から厳正なる抽選で選ばれた10名の受講生の方が抽選で決定。開講式を迎えました。

開講式では校長先生から「今年で21年目を迎える歴史あるフラワーアレンジチャレンジ教室ですが、生徒が一般の方に教えることによって知識・技術の定着につながります。受講生の皆さんも生徒との交流を楽しみながら学んで下さい。」と挨拶をいただきました。

その後はお互いの自己紹介からスタートです。

自己紹介の後は早速講座のスタートです。第1回目となるこの日は、「ラウンドアレンジメント」に挑戦します。

「ひょうごの達人事業」を活用しお世話になっている、フラワーアレンジメント講師宮本先生(有馬高校人と自然科の卒業生で、在学中フラワーアレンジメントを専門的に学び、卒業後も各種コンテストなどで入賞されるなど活躍している先生です)から全体説明の後、早速製作スタートです。

吸水性スポンジをセットし、花をさしてさすときはスポンジを持たず器を持つことが重要です。

今回はカーネーションを中心にレザーリーフファン・アセビなどの花材を使いました。まず底辺から、器の縁に合わせて平行にさし、次にトップの花を中心に指します。その後、中間にさす花を正三角形になるように配置し、間にグリーンカーネーションを配置していきます。生徒は2年生で学んだ内容、そして事前に復習した内容を想い出しながら丁寧に指導していました。

約1時間半かけて完成した作品がこちら。

素敵なアレンジメントが完成しましたね。

フラワーアレンジメントチャレンジ教室は今回も含めて7回行われ、生徒は様々な知識や技術を習得するとともに、コミュニケーション能力も身につけます。これからどのような作品ができるか楽しみですね。1年間どうぞよろしくお願いします。

人と自然科 ひとはく連携セミナー1回目 西日本のタンポポについて学ぶ

5月6日(金)人と自然科1年生「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、1年生学校設定科目「人と自然」の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。

有馬高校から約2キロ、みんなで歩いて移動します。こんな何気ない時間も楽しいですね。

さて、記念すべき第1回目の講義は「西日本のタンポポについて」と題し、鈴木武研究員からお話をいただきました。鈴木先生はシダ植物などを中心とした植物研究の第一人者で、中でもタンポポについて多くの資料を収集し、研究されています。

有馬高校周辺で観察されるタンポポは在来種のカンサイタンポポ・シロバナタンポポの他、外来種のセイヨウタンポポも確認できます。まずは写真や模型などを使いながらタンポポの花のつくりを学び、その見分け方について説明いただきました。

次にタンポポに似ている植物について教えていただきました。過去有馬高校の先輩方に「タンポポを摘んできて」課題を出したところ、たくさんの人が間違えて持ってきたのが「ブタナ」。花がタンポポに似ていますが背が高いのが特徴です。他にもモモイロタンポポやノゲシなどの植物が間違われやすいのだそうです。

そして図鑑にも載っていないであろうたくさんのタンポポを紹介いただきました。たとえばレモン色の花びらが特徴のヤマサトタンポポやカンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種など、写真を見ながら珍しいタンポポを紹介いただきました。

他にもタンポポの成長過程やなぜ「タンポポ」という名が付いたのか・・・などなど専門的な内容を学ぶことができました。

そして最後に、鈴木先生のご趣味でもあるネズミについてもお話しいただきました。

剥製や鈴木先生が飼育されているネズミを持ってきていただき、「ネズミ」と「マウス」の違いや、スミスネズミなど日本にしか生息していないネズミ、江戸時代から人工的に交配されペットとして飼われていた白黒模様が特徴の「パンダネズミ」について紹介。実際に触れ合いながら学ぶことができました。

鈴木先生、楽しく興味深い講義を本当にありがとうございました。次回は6月3日「生物多様性と私たち」をテーマに山﨑健史研究員より講義、ならびにフィールドワークをいただく予定です。今から楽しみですね。

人と自然科 令和4年度 クラインガルテン開講しました

5月10日(火)人と自然科地域公開講座クラインガルテン(市民農園)がいよいよ開講しました。人と自然科3年生 学校設定科目「クラインガルテン」は、1.2年生で学んできた野菜、果樹の栽培技術を活かし、地域の方に教えながらより深く学ぶという授業です。今年は2つの新聞社から取材を受けたということもあり、2.3倍という多数の応募から抽選で選ばれた地域の方10名が来校され、開講式、並びに夏野菜苗の定植作業を行いました。

開講式では校長先生から、今年で22回目を迎えるクラインガルテンの歴史について説明があり「多数の応募の中から選ばれた皆さま、生徒と一緒に行う野菜や果樹の栽培実習を是非とも有意義な時間にして下さい」とのことばをいただきました。

そして生徒と受講生がそれぞれ自己紹介。1年間の活動に向けた意気込みをお互い発表しました。

開講式終了後は、早速農場に向かい、トマトやナス・キュウリ・レタス・キャベツなどの苗を定植しました。

生徒は今まで学んできた栽培方法を想い出し、苗を植える深さや、株と株の間隔など、丁寧に説明アドバイスをしながら実習を進めていきました。

この授業は11月まで毎週火曜日に実施され、秋の農業祭では実際に栽培した野菜も販売する予定です。また次週からはブドウの栽培にも挑戦します。1年間どうぞよろしくお願いします。