カテゴリ:農業部

人と自然科 農業と環境 手植えによる田植え実習実施

6月に入り、皆さんがお住まいの地域の田んぼにも水が張られ、田植機が大活躍しているのではないでしょうか。

有馬高校も6月9日(木)人と自然科1年生『農業と環境』の授業において、伝統の手植えによる田植え実習が行われました。この日を楽しみにしていた生徒も多かったようで、田んぼに向かう足取りも軽やかですね。

授業担当の先生からしろかきなど田植えまでの水田の準備、塩水選等の技術、水分補給や着帽など熱中症予防についての注意点などについて説明を受けた後、早速水田に向かいます。

早速田んぼに入りましょう。畦を踏んではいけません。

そして早速田植え開始。合図で一斉にイネの苗を植えていきます。有馬高校で近年栽培しているイネは「ヤマフクモチ」という品種のもち米です。

今年は有馬高校が作付けする2枚の田んぼを全て手植えすることにしました。玉ヒモ(20cmおきにイネの苗を植える場所の印がついたロープ)に沿って、1カ所に3本ずつ、人差し指の第1関節の深さまで植えていきます。そして一歩下がって自分の足跡を消します。

40分経過。田んぼの半分まで進みました。どんどんスピードアップです。

ポイントは自分が担当する区域の田植えが終わったら全員で腰を上げること。これが玉ヒモを持つ担当の先生が次に進める合図になります。

そして開始1時間が過ぎたころ、2枚の田んぼにイネの苗ををまっすぐ等間隔に植えることができました。

今回手植えをしたもち米は、10月下旬に収穫を迎え、毎年手刈りで収穫しています。

そして今年は11月12日(土)に予定されている秋の農業祭にて、もち米として一般に販売予定です。

収穫まで皆様しばらくお待ち下さい。

人と自然科 農業クラブ リーダー講習会に参加しました

6月9日(木)丹波篠山市立四季の森生涯学習センターにて、兵庫県学校農業クラブ連盟、令和4年度リーダー講習会が開催され、人と自然科の生徒20名が参加しました。

人と自然科のように全国の高校で農業を学ぶ学科に所属する約8万人の生徒は全員『学校農業クラブ』という全国組織に所属します。そして兵庫県内で農業が学べる高校は11校あり、兵庫県学校農業クラブ連盟を組織しています。兵庫県学校農業クラブ連盟では、毎年6月に各学校の農業クラブの中心として活動する生徒が集まり、リーダー講習会を開催しています。この講習会は大きく分けて二つの内容に分かれており、午前中はクラブ活動発表会が、午後は専門分野に分かれた分科会が開催されます。

午前中のクラブ活動発表会では各校の農業クラブ活動の活性化を目指し、スライドなどを用いて、農業を通した地域貢献活動、学習活動を紹介し合いました。

有馬高校は11校中8番目に登場。

クラインガルテンやフローラルアートなどの特色ある授業紹介はもちろん、三田駅前花配布や福祉施設での花壇植え付けボランティアや田園スポーツセンター、イオン伊丹での農産物販売などのイベント活動など地域に根ざした活動を紹介しました。また今年遂にリニューアルされた、大人気の人と自然科ゆるキャラ(実習を頑張っていたら現れる妖精さん)『ひとっしー』も紹介しました。

「ひとっしー」が登場してくれたイオン伊丹での農業イベント参加に関する記事はこちら

そして午後からは農業・環境学習の発展と各校生徒同士の交流、リーダーの育成を目的として分科会が行われました。

第1分科会では各校農業クラブ会長が集まり、理事会が開催されクラブ活動発表を踏まえた意見交換や、夏に開催される農業クラブ県大会の発表競技の発表順の抽選が行われました。

第2分科会では「見せる・伝える技術を学ぶ!プロジェクト発表について」をテーマに、昨年の農業クラブ全国大会プロジェクト発表競技会で全国大会最優秀賞に導いた先生、県立農業高校の木村健一先生より、競技のルールやコツについてアドバイスを頂きました。第2分科会では本校の生徒が司会も務めました。

農業クラブの各種競技会が紹介された、昨年度の農業クラブ総会に関する記事はこちら

第3分科会では「見せる・伝える技術を学ぶ2」をテーマに、澤田恭子先生を講師にお招きし、会を進行したり人前で話をするなど、リーダーとして求められる能力を身につけるための大切な技術、コミュニケーション能力の向上について学びました。

第4分科会では「丹波篠山の農業を学ぶ」をテーマに、丹波篠山市でイネや黒ダイズ、ヤマノイモなどを栽培されている先輩農業者板東先生、構井先生をお招きし、古くから受け継がれた農法を守りながら新しい農法に取り組む事例や姿勢について学びました。

第5分科会では、「丹波篠山の産業を学ぶ)をテーマに享保19年創業小田垣商店を訪れ、江戸時代から続く店舗や古い用具などを見学。地域の活性化を図り地産地消、農業と地域産業とのつながりについて考えました。

第6分科会では「丹波篠山の特産物をモチーフにフェイクスイーツづくりを学ぶ」をテーマにpuls-yoikotoの堂岡先生とNiCoPPe☆の境先生をお招きし、黒豆のロールケーキを作成しました。

会の最後は再びホールに集まり各分科会からの報告の後、FFJの歌を集まった県内150人の農業クラブ員で清聴しました。農業クラブ連盟歌であるFFJの歌は全国の農業高校生が歌える歌です。

リーダー講習会を通じて他校の特色ある活動を知ることができ大変参考になりました。このようい県内、そして全国の農業高校生と交流できるのが農業クラブ活動の魅力ですね。また、分科会を通して、リーダーとしての資質向上はもちろん、農業の大切さや農業を学ぶことへの誇りを持つことができました。最後に集合写真です。

リーダー講習会が終わり、いよいよ7月に開催される農業クラブ県大会に向け、本格的な学習、練習が始まります。次は県内、そして全国の農業高校生がライバルですね。最優秀賞、そして近畿大会・全国大会出場を目指し頑張りましょう。

人と自然科 三田市消防本部の花壇装飾活動を行いました

6月8日(水)人と自然科3年生環境班の生徒12名が三田市消防本部を訪れ、花壇装飾活動を行いました。人と自然科では実習で学んだ知識や技術を活用した様々な活動を行っています。

福祉施設花壇植え付けボランティアに行ってきました・・・に関する記事はこちら

三田市役所前広場 花時計の植栽活動頑張りました・・・に関する記事はこちら

この日は自分たちで栽培したマリーゴールド、ペチュニア、ベゴニアなどの花苗約1200鉢を持参し、自分たちでデザインを考え植栽しました。

有馬高校が植栽しているスペースは、道路に面した花壇と、庁舎の入り口にある花壇の2か所です。

それぞれの花壇デリーダーを決め、花壇の配植を検討し、苗をおいていきます。

そしてデザインが完成したらみんなで植えています。さすが3年生。慣れた手つきで植栽作業が進んでいきます。

作業は約1時間半で終了。手際よく植えることができたので、予定より早く終えることができました。最後にみんなで記念写真です。

三田消防署の前を通る際は、是非ご覧下さい。

人と自然科 令和4年度第1回農業法人仕事説明会に参加しました

6月2日(金)加古川総合文化センターにて農業法人仕事説明会が開催され、将来農業関係の仕事に就くことを考えている本校3年生の生徒4名が参加しました。

この事業は、近年増えている農業法人と農業高校で学ぶ非農家の生徒をマッチングさせることを目的に4年前から実施されています。今回は県下の農業法人16社の経営者がブースを設け、県内の農業高校生、農業大学校生薬80名が参加しました。

人と自然科生徒の近年の進路状況を見てみると、126年の歴史(多くの先輩方とのつながり)を活かし、食品製造や医薬品製造など幅広い企業への就職はもちろんですが、農業系の4年生農学系大学や農業大学校などへ進学し、そして大学、農業大学校卒業後に就農する生徒が毎年出てきています。

3月に卒業した、令和3年度人と自然科全生徒の進路状況はこちら

↓↓

そのため、人と自然科生徒の進路実現のため、半身農業改良普及センターと連携し、先輩農業者特別授業やインターンシップ、バスセミナーなど様々な取組みを行っています。

特に非農家の生徒は農業法人に就職(修行)し、技術の習得と人脈、信頼をを築いた後、新規就農する事例も多くあります。従って今回のような説明会への参加は重要な機会となっています。今回参加した4人は全員非農家の生徒ですが、来年度農業大学校に進学した後に就農を希望する生徒、さらには調理系専門学校への進学後に農産加工など、農業関連産業への就職を目標として人と自然科に入学した生徒です。

今回は西はたつの市から東は神戸市まで、南は南あわじ市から北は養父市まで、県内各地にある農業法人が参加していました。また、野菜・果樹・畜産・水稲・花卉など多様な経営体の法人です。そして、参加した法人は本気で求人を求めているとのこと。

本校生は4人とも積極的に農業法人にブースを訪れ、経営内容や農業への想い、独立就農に向けたサポート体制などの話を熱心に聞いていました。

約2時間かけてブースを回り様々な話を聞くことができました。参加した生徒から話を聞くと、今年の進路実現に向けさらにやる気になったとのこと。また、将来に向け今日の出会いを大切にしたいとのことでした。充実した時間となって良かったです。

このような機会をいただきました兵庫県ならびに兵庫県農業会議のみなさま本当にありがとうございました。

人と自然科 ひとはく連携セミナー2回目 生物多様性について学ぶ

6月3日(金)人と自然科1年生「人と自然」の授業で、第2回目となるひとはく連携セミナーを受講しました。

ひとはく連携セミナー1回目 西日本のタンポポについて学ぶに関する記事はこちら

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、1年生学校設定科目「人と自然」の授業で年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から、各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。

第2回目の講義は「生物多様性と私たち」をテーマに、山﨑健史研究員から講義をいただきました。山﨑先生は動物分類学がご専門で、特にクモ類研究の第一人者です。そして生物多様性に関する研究にも力を入れられており、今回は生物多様性が私たちの生活にどのように関わっているのかを中心にお話いただきました。

まず生物多様性とは何か、地球上には3000万種とも言われる生きものが存在し、全て直接に、間接的に支えあって生きていることをいいます。さらに生物多様性を深く見てみると、一般的に言われてる種の多様性に加え、同じ種の中でも形や模様が変わる遺伝的な多様性・さらには生態系の多様性の3つの階層で成り立っています。

次に種の多様性と生物間相互作用について学びました。生物間のつながりといえば食う・食われるの関係の食物連鎖が有名ですが、共生関係を築いている生きものもたくさん存在します。たとえば4つの胃袋を持つ牛。胃袋の中にはたくさんの微生物が存在し、栄養分をもらう代わりに消化を助けています。さらに「アリ植物」「シリアゲアリ」「カイガラムシ」の3者で、すみかの提供や天敵から身を守るなど共生関係にある例もあるそうです。

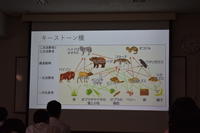

このように多様な種があることで生態系は安定していますが、人間の活動により生態系のバランスが崩れてしまい、特に「キーストーン種」と呼ばれる影響力が大きい種が絶滅してしまうと、生態系に大きな影響が出てしまうこともたくさんあります。

現在は「6度目の大量絶滅期」と言われており、都市化や化学農薬、肥料による送粉昆虫の絶滅、プランテーション化による熱帯動植物の絶滅、地球温暖化によるサンゴの白化をはじめとした海洋生物の危機が叫ばれています。

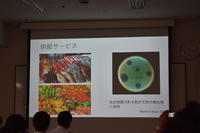

私たちは生物多様性から、炭素の固定、窒素循環などの基盤サービス、食料や水、医薬品などの供給サービス、水の浄化や森林の形成などの調整サービス、自然に触れることでストレスが癒やされる文化サービスなど多くの恩恵を受けています。私たちはこの生物多様性をいつまでも守っていく必要がありますね。

高校生にもわかりやすいユニークな講義で、ここには書き切れないたくさんの内容を学ぶことができました。山﨑先生本当にありがとうございました。

次回のひとはくセミナーは、橋本 佳延研究員より「三田の里山と植物の多様性」をテーマに講義をいただく予定です。楽しみですね。