環境建設工学科長&愉快な先生たち

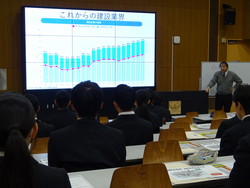

令和7年度 資格取得ガイダンス

こんにちは、環境建設工学科長の『グリーンT』です(^^)

ブログの更新がなかなか出来ず、久々の報告になります。今回は3年生を対象に行った「資格取得ガイダンス」についてです。このガイダンス、昨年から始めたばかりで、まだ2回目の開催なんです。実は以前からグリーンTが悩んでいることのひとつとして、卒業を間近に控えた3年生が、どうしてもこの時期になると「あ~、もう卒業やなあ。高校3年間、早かったなあ」って気持ちが強くなって、学習に対するモチベーションが下がってしまうんです。「この状況を何とかしたい!」と思い、企画したのがこのガイダンスになります。冬休みや卒業までの時間を有意義に活用して、ひとつでも多くの資格取得に挑戦してもらいたいのです。そこで、㈱建築資料研究社 日建学院姫路校様にお願いをして、取得していたら役立つ資格や、資格を持っているとこれだけお得なんだよ!っていう内容のお話をしていただきました。ガイダンス終了後、生徒たちが「○○の資格、受検してみようかな」「○○の資格を持っていたら、給料が増えるんや!」などの会話が聞こえてきました。

資格取得が全てではありませんが、それに費やした時間や努力こそが、成長に繋がるのだと思います。卒業まで残りわずかとなった3年生たち、頑張ってくれ~(^^)/

2年生が生コンクリート工場へ見学に行ってきました!

みなさん、こんにちは。環境建設工学科の 情熱的な先生 こと セッキー です! (^▽^) ꕤ*.゚

今回は、11月14日(金)に2年生が参加した生コンクリート工場見学会の様子を報告します。

見学は3班に分かれ、「コンクリートに関する座学」「工場施設・設備見学」「スランプ試験(生コンクリートの柔らかさを確認する試験)」を順に体験しました。

座学では、事前にご用意していただいた資料や、全国生コンクリート工業組合連合会によって作成されたwebページ「ナマコンパーク」を用いて、コンクリートの材料や性質、工場では実際にどのように生コンクリートが製造されているのか等、高校生にもわかりやすく説明していただきました。

コンクリートの材料や性質については既に授業で予習済みでしたが、実際に工場でどのように材料が運ばれて生コンクリートが練られているのかや、生コンクリートを運ぶためのコンクリートミキサー車の仕組みや雑学については初めて学ぶ内容が多く、みなさん興味津々でしたね! 特にミキサー車については、運ぶ以外にもドラム部分のデザインで日頃から防犯を呼びかけたり、災害時には水の運搬に役立ったりすることもあるという話を聞いて、コンクリートを運ぶ“だけではない”重機の使い方やその発想、地域に貢献する姿に、私もみなさんとともになるほどなぁと感心していました。

工場施設・設備見学の時間では、骨材置き場やコンピュータ制御室の見学と、ミキサー車のレバー操作を体験しました。

コンピュータ制御室では、生コンクリートを製造するための機械の操作をしているほか、製造以外にも、生コンクリートを運んでいるミキサー車が指定した現場へ向かっているかの追跡・確認もリアルタイムで管理し、連絡を取り合っているということでした! 製造のデータはすべてパソコン上に記録されており機械も間違えることはないそうですが、最終的な確認は改めて人の目で行うということで、制御室でのデータの送信や製造の確認は二人体制で行い、製造の度に紙に直接書き記して記録を残しているそうです。

また、生コンクリートのスランプ試験は、指導者の実演とともに手順の説明を受け、ひとりひとりサポートをしていただきながら生徒全員が実践しました。生コンクリートをスランプコーンに入れる際、掬ったり突き固めたりする手際の良さをプロの方々と同じようにすることはなかなか難しいようでしたが、自分の番でなくても他の生徒の実践する様子を見守りながら、少しずつその工程の意味や手順を理解しアドバイスし合うみなさんの姿を見て、後ろでカメラを構えながら感心させられていましたよ~!(o^―^o)

実習助手の私も、プロの方々の指導のもと、みなさんに見守られ応援されながらスランプ試験をさせていただきました。生徒のみんなに見られている手前、素早くかっこよくやってやろう! と思っていたのですが、掬おうとした生コンクリートが思っていたよりも重い……! たくさん掬って素早く効率よく……とはいかず、みなさんが苦戦していた理由がよくわかりました。(^^;

と、既に授業で学習した内容もありながら、新しく学べたことも多くあった見学会でした。

それぞれの体験別に、様々な角度から考え、想像して、積極的に質問をする生徒も多く、これまでに学習したことを踏まえて実際に建設現場へ行けたことで、より興味を持って見学できたからこその気づきや疑問だったのではないかなと感じています。また、みなさんの質問にも快く詳しく解説していただけたので、現場で触れたものや現場の実際について、具体的なイメージがつかめたのではないでしょうか。

今回の見学会を通しての気づきや学び、現場で肌に感じたことをひとつの参考にして、今後の進路選択に役立ててもらえたらと思います!(*^-^*)

測量設計業協会西播支部主催「出前講座」を行いました。

みなさん、こんにちは。環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です。(^_^)/

11月に入り一気に寒くなりました。ブログをご覧の皆さんも、風邪やインフルエンザに気を付けて下さいね。

今回は、測量設計業協会西播支部が主催する「出前講座」の内容を紹介します。この取り組みは毎年実施しており、今年で7年目になります。西播地区の測量設計に従事されている企業の方から、最新の測量事情についての講義と、最新測量機器の操作を教えていただきます。今回はこの内容を紹介します (^_^)

まず実習を始める前に、事前講義で最新の測量事情についての理解を深めました。みなさんもドローンは知っていますね?ドローンを飛行させるためには、色々なルールがあります。例えば、人口密集地や空港近くでの飛行は禁止されており、上空150m以上の飛行についても厳しく制限されているようです。少し専門的で難しい内容でしたが、2年生の皆さんはしっかりと話を聞いていました。

さて、午後になり屋外での実習がスタートです!心配していた天気も「晴れ」で絶好の測量日和となりました。生徒の皆さんの日頃の行いが良かったのかな?(^_^)/

たくさんの測量機器の操作を体験しましたが、やはり生徒から「一番、体験してみたかった!」という要望が多かったのがこれです。

そう、ドローンの操縦体験です!

ドローンを使った測量を「UAV測量」といいます。特に自然災害で人が入ることができない、土砂崩れなどの危険な現場の調査で大活躍します。今日は風が強く心配だったのですが、高度を下げることで操縦体験を行うことができました。そして、何よりも生徒のドローン操縦の上達の早さには驚きました!(^_^)

「みなさん、操作の上達が早いね」とお褒めの言葉も頂きました。

それ以外にも、様々な測量機器を紹介していただき、改めて測量業界の情報化が進んでいることを実感しました。今回の出前講座で、普段は計算ばかりしている「測量」の授業に興味を持てたかな?

最後は、ドローンで上空からの集合写真をパシャリ!

もしかすると、来年測量業界に就職を希望する生徒もいるかもしれませんね(^_^)/

測量設計業協会西播支部の皆様、毎年楽しい実習体験をありがとうございます!

全国高等学校・建築設計競技 最終審査の結果は!?

みなさん、こんにちは!環境建設工学科愉快な先生こと ハッピー です。(^^)/

さて、ブログでも紹介しましたが本校生徒の長澤叡司くんが、日本大学主催・全国高校建築設計競技で、全国上位6作品に選出されました。10月18日(土)に、全国1位を決定する公開発表会に出席しました。今回はその様子をレポートしちゃいます!

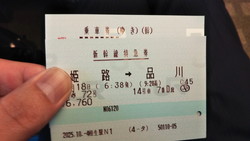

10月18日(土)の早朝より新幹線に乗り込み、いざ決戦の地、日本大学に向かいます。

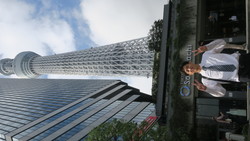

移動の車内でも発表者の長澤くんは、ずっとプレゼンの内容を復唱し、本番に向けての士気を高めていました。でも、せっかく東京まで来たので限られた時間でちょっと東京観光をしました。本人の希望も聞いて「東京スカイツリー」へ向かいました。展望回廊のある地上450mの高さから東京の大都会を見渡し、長澤くんも少し緊張から解放された様子でした。ずっと、気が張っていては気持ちもしんどいので、リフレッシュは大切ですね(^_^)

さて、簡単な昼食も済ませ、ついに発表会場のある日本大学理工学部に到着しました。全国上位6作品に選出された他校の様子を見ても、どの生徒も発表資料を片手に本番に向けて、発表原稿を繰り返し読んでおり、会場は緊張に包まれておりました。

その後、審査員の方より挨拶があり、いよいよ公開発表会がスタートしました。公開発表会の内容は、5分間のプレゼンテーションの後、審査員からの質疑応答があります。長澤くんはくじ引きの結果、5番目の発表となりました。下の写真は発表時の様子です。できるだけ原稿を見ることなく、審査員の方を向いて堂々と発表することができました。さすがです!!(^_-)-☆

その後の質疑応答では、非常に鋭い質問が審査員から飛び交いますが、丁寧に回答していました。本番に向けてこれまで練習を重ねましたが、予想以上に難解な質問が飛び交いました。よく耐えきった!偉い!(^_^)/

さて、審査結果ですが・・・

「優秀賞」を頂くことができました!!最優秀賞などの上位受賞はできませんでしたが、これまで本当によく頑張りました。審査会終了後は審査員の方から講評もいただき、自分の作品の良い所と、改善点が見つかったようです。

本人は「本当に悔しいです!全国のレベルは本当に高かった・・・」と言っていましたが、それと同時に「とても良い勉強になりました。大学に行っても設計コンペに応募して自分の力を試したい。」と非常に前向きな言葉を聞くことができました。

これまで一緒にコンペ作品製作に関わってきた私自身も、悔しい思いがありましたが、高校生は「勝利」から学ぶことよりも、「負け」から学ぶことの方が多いと感じています。大切なのは「結果をどう受けとめて、次に生かすか」ということだと思います。そして、遠方から、生徒の応援に駆けつけてくれた保護者様にも感謝しかありません。ご協力ありがとうございました。

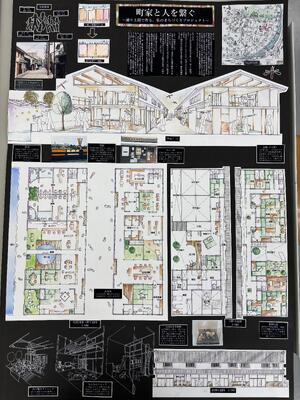

さて、結果も出たので、作品を掲載いたします(^_^)

設計競技班 うれしいニュース その2「日本工業大学・建築設計競技 入賞!」

みなさん、こんにちは!環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です(^_-)-☆

10月に入り、少しだけ秋の足音が聞こえはじめましたね。

さて、前回紹介した日本大学主催の「全国高校・建築設計競技」の上位入賞に続き、今回新たに、別の設計競技(建築コンテスト)で「佳作」に入賞することができました。受賞したのは、吉村朝葵さんが応募した日本工業大学・建築設計競技です。この設計競技も、毎年全国で建築を学ぶ高校生を対象に実施される、レベルの高い設計競技の一つです。

今年の応募テーマは「宮沢賢治の物語の家」でした。「もし宮沢賢治の物語が令和の時代ならどんな家が登場するか?」という想像力とアイデアが試されるテーマでした。吉村さんは4月から、有名な文学「注文の多い料理店」からアイデアを考えはじめ、夏休みもほとんどの時間を作品製作に費やしました。

その中で、特に力を注いだのが下の写真です。

そう、模型製作です!もともと手先が器用な特技を生かして、2~3週間かけて精密な模型を完成させました!何もないゼロの状態から図面を描いて、立体的な模型を作るのはとても難しいことです。例えるならば、プラモデルの説明書を自分で作り、部品も一つ一つ自分が設計して作るようなものです。つまり、並外れた想像力が要求されます。

もちろん模型製作だけでなく、図面作成にも多大な時間をかけました。下の写真は色塗りをしている様子ですが、色鉛筆を使って2~3日かけて丁寧に着色していました。これには私も心から尊敬しました!本当にすごい集中力です(>_<)

本人に入賞した連絡をしたときは、とても喜んでいました!苦労が報われた瞬間ですね。

最近思うのですが、高校生は本当に不思議な力を持っています。ひとつのことにトコトン時間やエネルギーを注ぎこむことができ、私達教員が想像もできないほどの凄い力を発揮することがあります。今回の設計競技班を見ていて、心から感じました(^^)/

生徒の皆さん、感動をありがとう!! /(^_^)/