環境建設工学科長&愉快な先生たち

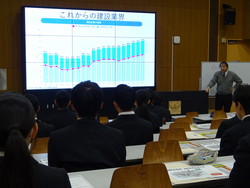

令和7年度 資格取得ガイダンス

こんにちは、環境建設工学科長の『グリーンT』です(^^)

ブログの更新がなかなか出来ず、久々の報告になります。今回は3年生を対象に行った「資格取得ガイダンス」についてです。このガイダンス、昨年から始めたばかりで、まだ2回目の開催なんです。実は以前からグリーンTが悩んでいることのひとつとして、卒業を間近に控えた3年生が、どうしてもこの時期になると「あ~、もう卒業やなあ。高校3年間、早かったなあ」って気持ちが強くなって、学習に対するモチベーションが下がってしまうんです。「この状況を何とかしたい!」と思い、企画したのがこのガイダンスになります。冬休みや卒業までの時間を有意義に活用して、ひとつでも多くの資格取得に挑戦してもらいたいのです。そこで、㈱建築資料研究社 日建学院姫路校様にお願いをして、取得していたら役立つ資格や、資格を持っているとこれだけお得なんだよ!っていう内容のお話をしていただきました。ガイダンス終了後、生徒たちが「○○の資格、受検してみようかな」「○○の資格を持っていたら、給料が増えるんや!」などの会話が聞こえてきました。

資格取得が全てではありませんが、それに費やした時間や努力こそが、成長に繋がるのだと思います。卒業まで残りわずかとなった3年生たち、頑張ってくれ~(^^)/

2年生が生コンクリート工場へ見学に行ってきました!

みなさん、こんにちは。環境建設工学科の 情熱的な先生 こと セッキー です! (^▽^) ꕤ*.゚

今回は、11月14日(金)に2年生が参加した生コンクリート工場見学会の様子を報告します。

見学は3班に分かれ、「コンクリートに関する座学」「工場施設・設備見学」「スランプ試験(生コンクリートの柔らかさを確認する試験)」を順に体験しました。

座学では、事前にご用意していただいた資料や、全国生コンクリート工業組合連合会によって作成されたwebページ「ナマコンパーク」を用いて、コンクリートの材料や性質、工場では実際にどのように生コンクリートが製造されているのか等、高校生にもわかりやすく説明していただきました。

コンクリートの材料や性質については既に授業で予習済みでしたが、実際に工場でどのように材料が運ばれて生コンクリートが練られているのかや、生コンクリートを運ぶためのコンクリートミキサー車の仕組みや雑学については初めて学ぶ内容が多く、みなさん興味津々でしたね! 特にミキサー車については、運ぶ以外にもドラム部分のデザインで日頃から防犯を呼びかけたり、災害時には水の運搬に役立ったりすることもあるという話を聞いて、コンクリートを運ぶ“だけではない”重機の使い方やその発想、地域に貢献する姿に、私もみなさんとともになるほどなぁと感心していました。

工場施設・設備見学の時間では、骨材置き場やコンピュータ制御室の見学と、ミキサー車のレバー操作を体験しました。

コンピュータ制御室では、生コンクリートを製造するための機械の操作をしているほか、製造以外にも、生コンクリートを運んでいるミキサー車が指定した現場へ向かっているかの追跡・確認もリアルタイムで管理し、連絡を取り合っているということでした! 製造のデータはすべてパソコン上に記録されており機械も間違えることはないそうですが、最終的な確認は改めて人の目で行うということで、制御室でのデータの送信や製造の確認は二人体制で行い、製造の度に紙に直接書き記して記録を残しているそうです。

また、生コンクリートのスランプ試験は、指導者の実演とともに手順の説明を受け、ひとりひとりサポートをしていただきながら生徒全員が実践しました。生コンクリートをスランプコーンに入れる際、掬ったり突き固めたりする手際の良さをプロの方々と同じようにすることはなかなか難しいようでしたが、自分の番でなくても他の生徒の実践する様子を見守りながら、少しずつその工程の意味や手順を理解しアドバイスし合うみなさんの姿を見て、後ろでカメラを構えながら感心させられていましたよ~!(o^―^o)

実習助手の私も、プロの方々の指導のもと、みなさんに見守られ応援されながらスランプ試験をさせていただきました。生徒のみんなに見られている手前、素早くかっこよくやってやろう! と思っていたのですが、掬おうとした生コンクリートが思っていたよりも重い……! たくさん掬って素早く効率よく……とはいかず、みなさんが苦戦していた理由がよくわかりました。(^^;

と、既に授業で学習した内容もありながら、新しく学べたことも多くあった見学会でした。

それぞれの体験別に、様々な角度から考え、想像して、積極的に質問をする生徒も多く、これまでに学習したことを踏まえて実際に建設現場へ行けたことで、より興味を持って見学できたからこその気づきや疑問だったのではないかなと感じています。また、みなさんの質問にも快く詳しく解説していただけたので、現場で触れたものや現場の実際について、具体的なイメージがつかめたのではないでしょうか。

今回の見学会を通しての気づきや学び、現場で肌に感じたことをひとつの参考にして、今後の進路選択に役立ててもらえたらと思います!(*^-^*)

測量設計業協会西播支部主催「出前講座」を行いました。

みなさん、こんにちは。環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です。(^_^)/

11月に入り一気に寒くなりました。ブログをご覧の皆さんも、風邪やインフルエンザに気を付けて下さいね。

今回は、測量設計業協会西播支部が主催する「出前講座」の内容を紹介します。この取り組みは毎年実施しており、今年で7年目になります。西播地区の測量設計に従事されている企業の方から、最新の測量事情についての講義と、最新測量機器の操作を教えていただきます。今回はこの内容を紹介します (^_^)

まず実習を始める前に、事前講義で最新の測量事情についての理解を深めました。みなさんもドローンは知っていますね?ドローンを飛行させるためには、色々なルールがあります。例えば、人口密集地や空港近くでの飛行は禁止されており、上空150m以上の飛行についても厳しく制限されているようです。少し専門的で難しい内容でしたが、2年生の皆さんはしっかりと話を聞いていました。

さて、午後になり屋外での実習がスタートです!心配していた天気も「晴れ」で絶好の測量日和となりました。生徒の皆さんの日頃の行いが良かったのかな?(^_^)/

たくさんの測量機器の操作を体験しましたが、やはり生徒から「一番、体験してみたかった!」という要望が多かったのがこれです。

そう、ドローンの操縦体験です!

ドローンを使った測量を「UAV測量」といいます。特に自然災害で人が入ることができない、土砂崩れなどの危険な現場の調査で大活躍します。今日は風が強く心配だったのですが、高度を下げることで操縦体験を行うことができました。そして、何よりも生徒のドローン操縦の上達の早さには驚きました!(^_^)

「みなさん、操作の上達が早いね」とお褒めの言葉も頂きました。

それ以外にも、様々な測量機器を紹介していただき、改めて測量業界の情報化が進んでいることを実感しました。今回の出前講座で、普段は計算ばかりしている「測量」の授業に興味を持てたかな?

最後は、ドローンで上空からの集合写真をパシャリ!

もしかすると、来年測量業界に就職を希望する生徒もいるかもしれませんね(^_^)/

測量設計業協会西播支部の皆様、毎年楽しい実習体験をありがとうございます!

全国高等学校・建築設計競技 最終審査の結果は!?

みなさん、こんにちは!環境建設工学科愉快な先生こと ハッピー です。(^^)/

さて、ブログでも紹介しましたが本校生徒の長澤叡司くんが、日本大学主催・全国高校建築設計競技で、全国上位6作品に選出されました。10月18日(土)に、全国1位を決定する公開発表会に出席しました。今回はその様子をレポートしちゃいます!

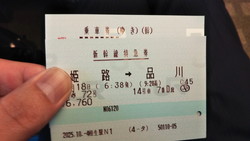

10月18日(土)の早朝より新幹線に乗り込み、いざ決戦の地、日本大学に向かいます。

移動の車内でも発表者の長澤くんは、ずっとプレゼンの内容を復唱し、本番に向けての士気を高めていました。でも、せっかく東京まで来たので限られた時間でちょっと東京観光をしました。本人の希望も聞いて「東京スカイツリー」へ向かいました。展望回廊のある地上450mの高さから東京の大都会を見渡し、長澤くんも少し緊張から解放された様子でした。ずっと、気が張っていては気持ちもしんどいので、リフレッシュは大切ですね(^_^)

さて、簡単な昼食も済ませ、ついに発表会場のある日本大学理工学部に到着しました。全国上位6作品に選出された他校の様子を見ても、どの生徒も発表資料を片手に本番に向けて、発表原稿を繰り返し読んでおり、会場は緊張に包まれておりました。

その後、審査員の方より挨拶があり、いよいよ公開発表会がスタートしました。公開発表会の内容は、5分間のプレゼンテーションの後、審査員からの質疑応答があります。長澤くんはくじ引きの結果、5番目の発表となりました。下の写真は発表時の様子です。できるだけ原稿を見ることなく、審査員の方を向いて堂々と発表することができました。さすがです!!(^_-)-☆

その後の質疑応答では、非常に鋭い質問が審査員から飛び交いますが、丁寧に回答していました。本番に向けてこれまで練習を重ねましたが、予想以上に難解な質問が飛び交いました。よく耐えきった!偉い!(^_^)/

さて、審査結果ですが・・・

「優秀賞」を頂くことができました!!最優秀賞などの上位受賞はできませんでしたが、これまで本当によく頑張りました。審査会終了後は審査員の方から講評もいただき、自分の作品の良い所と、改善点が見つかったようです。

本人は「本当に悔しいです!全国のレベルは本当に高かった・・・」と言っていましたが、それと同時に「とても良い勉強になりました。大学に行っても設計コンペに応募して自分の力を試したい。」と非常に前向きな言葉を聞くことができました。

これまで一緒にコンペ作品製作に関わってきた私自身も、悔しい思いがありましたが、高校生は「勝利」から学ぶことよりも、「負け」から学ぶことの方が多いと感じています。大切なのは「結果をどう受けとめて、次に生かすか」ということだと思います。そして、遠方から、生徒の応援に駆けつけてくれた保護者様にも感謝しかありません。ご協力ありがとうございました。

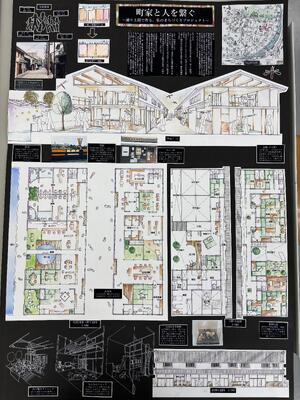

さて、結果も出たので、作品を掲載いたします(^_^)

設計競技班 うれしいニュース その2「日本工業大学・建築設計競技 入賞!」

みなさん、こんにちは!環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です(^_-)-☆

10月に入り、少しだけ秋の足音が聞こえはじめましたね。

さて、前回紹介した日本大学主催の「全国高校・建築設計競技」の上位入賞に続き、今回新たに、別の設計競技(建築コンテスト)で「佳作」に入賞することができました。受賞したのは、吉村朝葵さんが応募した日本工業大学・建築設計競技です。この設計競技も、毎年全国で建築を学ぶ高校生を対象に実施される、レベルの高い設計競技の一つです。

今年の応募テーマは「宮沢賢治の物語の家」でした。「もし宮沢賢治の物語が令和の時代ならどんな家が登場するか?」という想像力とアイデアが試されるテーマでした。吉村さんは4月から、有名な文学「注文の多い料理店」からアイデアを考えはじめ、夏休みもほとんどの時間を作品製作に費やしました。

その中で、特に力を注いだのが下の写真です。

そう、模型製作です!もともと手先が器用な特技を生かして、2~3週間かけて精密な模型を完成させました!何もないゼロの状態から図面を描いて、立体的な模型を作るのはとても難しいことです。例えるならば、プラモデルの説明書を自分で作り、部品も一つ一つ自分が設計して作るようなものです。つまり、並外れた想像力が要求されます。

もちろん模型製作だけでなく、図面作成にも多大な時間をかけました。下の写真は色塗りをしている様子ですが、色鉛筆を使って2~3日かけて丁寧に着色していました。これには私も心から尊敬しました!本当にすごい集中力です(>_<)

本人に入賞した連絡をしたときは、とても喜んでいました!苦労が報われた瞬間ですね。

最近思うのですが、高校生は本当に不思議な力を持っています。ひとつのことにトコトン時間やエネルギーを注ぎこむことができ、私達教員が想像もできないほどの凄い力を発揮することがあります。今回の設計競技班を見ていて、心から感じました(^^)/

生徒の皆さん、感動をありがとう!! /(^_^)/

全国高等学校・建築設計競技 全国上位6作品に選出! いざ、公開発表会へ

みなさん、こんにちは!環境建設工学科愉快な先生こと ハッピー です。(^^)/

今回は、課題研究 設計競技班から重大な発表があります。なんと、本校生徒が夏休み製作した設計コンペ作品が、日本大学が主催する全国高等学校・建築設計競技で、全国上位6作品に選出されました!!今回受賞した作品は、3年生の長澤叡司君の作品です。本当におめでとうございます!!

このコンペは、数ある建築コンペ(設計競技大会)の中で最もレベルが高く、今年で72回目を迎える歴史ある建築コンペです。全国の建築を学ぶ高校生が応募対象ですが、高専の学生も応募することができるため、上位に入賞するのは至難の業、そして何よりも「運」が必要です。

これから長澤君は、最優秀賞(全国1位)を決定するために、10月に日本大学で行われる公開発表会に出席し、大学教授と審査委員の建築家の前で5分間の作品プレゼンテーションと質疑応答に臨むこととなります。

まだ最終結果が出ておりませんので、応募した作品はお見せできませんが、少しだけ完成までの道のりを紹介しちゃいます!

①下の写真は夏休みに入ってすぐの様子です。清書用の下書きをしています。設計競技班には4名の生徒が所属していますが、夏休みは毎日朝から夕方まで作品製作に力を注ぎました。

②下の写真は、実は夜8時過ぎの様子です……保護者のご協力もいただき、午後9時過ぎまで作品を製作することを許可して頂きました。「まだ頑張れます!」という本人の言葉を信じ、見守るしかありません(>_<)

何より作品製作にご理解を頂きました保護者の方には、本当に感謝しかありません。

③提出締め切り直前の様子です。最終的な図面のレイアウトのチェックをしているところです。抜けている図面はないか、色塗りは大丈夫か、一つ一つチェックしていきます。

公開発表会の前ですので、作品をお見せすることはできませんが、とても完成度の高い作品が出来上がりました!

結果につきましては、10月下旬頃に作品の完成写真付きでブログにアップする予定です。皆さん、応援よろしくお願いしますね!

令和7年度 夏季休業中の「ものづくり研究」

こんにちは、環境建設工学科長の『グリーンT』です(^^)

長かった夏休みも終わってしまいましたが、新たな気持ちで2学期に臨んでいます!

今回は「好きなものを形にしたい」という、ものづくりに関する報告です。先生も詳しくは知らないのですが、様々な武器を使って巨大なモンスターをハンティングするゲームがあることを皆さんは知っていますか?夏休みに入る前、1年生の生徒から「ゲームに登場する武器を自分で作ってみたい!」と相談されました。でも、ゲームをしない先生にはイメージが湧きません(-_-;) 生徒と一緒にデータを集めながら試行錯誤を重ねること一ヵ月、やっと完成までたどり着きました。材料は全て木材を加工して、塗装も施しました。なかなかの出来栄えです(^^♪ 何より、生徒の「つくりたい」という気持ちって凄いなあ、目標を持って取り組む姿はカッコいいなあ、と改めて感じました。わずか一ヵ月という短い期間でしたが、様々な面で成長した生徒の姿を目の当たりにしたのでした♪

令和7年度 建設サマーセミナー(西部地域)

皆さん、こんにちは。環境建設工学科長の『グリーンT』です(^^)今回は8月7日(木)から8日(金)までの2日間で行われた「令和7年度建設サマーセミナー(西部地域)」の報告です。今年も(一社)建設業協会、そして前川建設株式会社様のご支援により建設現場での体験実習を行いました。

例年、本校からの参加人数は平均して8名程度ですが、今年度は19名と例年の2倍以上の参加申込み!さらにそのほとんどが女子生徒でした。元気な女子生徒の姿に、男子生徒は少し肩身が狭そうでした(^^; 開講式と安全教育が終わるとバスに乗り込み、いざ建築現場へ!今回は明石で建設中のマンション新築現場が実習場所です。最初に体験したのが「タイル工事」です。ユニットタイルと呼ばれる薄い紙で連結されたタイルを壁に張り付けていきます。でも・・・接着剤がうまく壁につけられない(泣)

職人さんにコツを教えてもらいながらタイルを張り付けていきます。ちょっと斜めになったタイルもご愛敬!みんな楽しそうに作業しています。

次は「電気工事」です。手元に配られた電気回路図を見て・・・む、難しくて読めない。でも大丈夫!丁寧に指導してくださるので、全員がコンセントボックスを完成させることができました。

続いて「造作工事」です。皆さんは「墨出し」って言葉を聞いたことがありますか?設計図を基に、墨汁を浸み込ませた糸をパチンとはじいて床や壁に基準となる線を描きだす作業です。グリーンT的には「建物に命を吹き込む作業」だと思っています。この墨出し作業を間違えると、建物は正確には完成しません。生徒たちは初めて体験する墨出し作業に夢中!みんな、慎重に作業してね(^^

最後に「型枠工事」です。型枠とはコンクリートを流し込むための「器」のようなものです。皆さんもプリンやゼリーを作るときに、液体状の材料をケースに流し込んで固めますよね。そのケースを木材パネルを加工して造り、組み立てるのが型枠工事です。大工さんたちに気合を入れてもらいながら、釘を叩いて組み立てていきます!でも・・・結構力がいるんだよねぇ(~~;

体験実習は以上で終了です。2日目の午後からは三木市にある兵庫耐震工学研究センターの施設を見学しました。この施設では実物大で造った建物を特殊な台に乗せて人工的に地震を発生させて揺らし、どのような揺れ方や壊れ方をするのかを研究する施設です。生徒たちは巨大な施設に圧倒されながら見学しました。

今年度は2日間という短い期間でのサマーセミナーでしたが、生徒たちにとっては大変貴重な経験になったと思います。関係してくださった全ての皆様に感謝申し上げます。

設計競技班 1学期もがんばりました!

みなさん、こんにちは!環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です。(^^)/

7月に入り、さらに暑くなりましたね。ブログをご覧の皆さんも、こまめな水分補給を忘れずに(^_-)-☆

さて、今回は毎年紹介している3年生の課題研究「設計競技班」の様子を紹介します。4月に、播磨科学公園都市の建物を見学し、センスを磨いてきた生徒たち。あれから3カ月経ちましたが、これまで1学期で取り組んできたことを紹介しちゃいます。

5月に建築設計フジモトを経営しておられる藤本正敏先生が来校され、先生の製作された作品をみんなで拝見しました。作品展にも多数応募されており、なんと海外の建築専門誌にも先生の作品が掲載されています。生徒たちの目も釘付けです!

藤本先生は1級建築士を保有しておられ、建築設計のプロですが、それだけではなく、とても絵やイラストが上手な方です。鉛筆1本でスラスラとその場でイラストを描き上げていく姿は、まさに神業!!生徒のアイデアを見ながら、10分足らずでイメージスケッチを描き上げます。これには、私もびっくりです!生徒たちの参考にもなったようです。

6月に入ってからは、各生徒が応募する各大学・専門学校主催の設計テーマを決め、思いついたアイデアをスケッチブックいっぱいに描いていきました。

最初は、「う~ん……。カタチにならない。」と考え込んで、なかなか手が動きません。でも「恐れずに思いついたアイデアをドンドン描こう。落書きでもなんでもOK!」とアドバイスをしたところ、スラスラと手が動き始めました。実はここで、いかにたくさんのアイデアを出すかが今後の大きな勝負の分かれ目になります。

下の生徒は、青ペンでアイデアを描いていますね。

みなさんは「青ペン書きなぐり勉強法」をご存じですか?青色には集中力とリラックス効果をアップさせるというメリットがあり、学習効率が良くなるらしいです。これはその応用です。青ペンを使うことで脳がリラックスし、色々なアイデアが湧き出てきて、集中力がアップし「自分の世界」に完全に没入することができます。いやぁ、生徒たちも色々な技を駆使してアイデアをひねり出していますね。

さて、あと少しで「夏休み」に入りますが、設計競技班の生徒は完成に向けて夏休み中も毎日学校に登校し、作品作りに力を注ぎます。

ブログをご覧の皆さんも、ぜひ応援よろしくお願いしますね (^_-)-☆

3年生 現場見学に行く!

みなさんお久しぶりです。環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です。(^^)/

6月とは思えないような暑い日が続きますねぇ。ブログをご覧の皆さんも体調に気を付けましょう。さて今回は、3年生が参加した「現場見学」の様子をリポートしちゃいます。今回は、午前中に建築の現場に、午後からは土木の現場に向かいました。

まず、建築の現場についてですが姫路市の「伊勢屋本店工場移転新築工事」に向かいました。今回は、食品製造工場の建築工事を見学することができました。日常生活の中で、食品工場の中に入る機会はありませんので、生徒たちも興味深く見学し、説明を聞いていました。

現場の状況としては、外観はほとんど完成しており、これから壁紙や床を張り付けて仕上げる段階まで進んでいました。普段は、壁紙や床板が貼られて隠れてしまう内部の様子を見ることができ、とても勉強になったようです。

さて次に、土木の現場として姫路市の「甲山浄水場造成工事」に向かいました。建築の現場とは打って変わり、とても広大な敷地の工事現場で、大きな土砂の山が残っており、建築とのスケールの違いに生徒・職員共々圧倒されました!

現場には自分の身長の何倍にもなる、土砂の崩れを止めるための「擁壁(ようへき)」が何百メートルにわたる範囲に設置され、敷地の周りにも非常に長い水路が建設されていました。そして土地の造成が完了しその後に浄水場が完成するのは、なんと令和13年3月とのことです!いやぁ、ホント気が遠くなるような歳月をかけて、私たちの生活は便利になっていくのですね……ありがたい限りです。(>_<)

まさに、土木とは「多くの人々の役に立つ仕事」であり、「地球を相手にする仕事」であることを強く感じました。

実は、3年生は入学して間もない1年生の頃にも現場見学に参加しています。でも、当時は建設に関する知識が「ほぼゼロ」の状態で向かったので、なかなか社員の方に質問することが難しかったようです。しかし、建設業の「学び」を深めていくなかで、知識や技術を身に付けた3年生。見学の最中にも気になったところを社員の方に積極的に質問する様子が見られました。これは大きな成長ですね!(^^)/

また、どちらの現場でも本校卒業生の先輩方が働いておられ、いろいろな話を聞くこともできました。いよいよ就職・進学のそれぞれの道を決定する3年生。今回の学びを生かして、頑張れ!!

令和7年度 地元建設企業「魅力出前講座」

今年度初めてのブログ更新になります。環境建設工学科長の『グリーンT』です。なかなかブログの更新ができなくて・・・決して怠けている訳ではないのですが、時間がありませんでした(泣)今回は6月13日(金)に行われた地元建設企業「魅力出前講座」について報告します。この講座を始めて3回目となる今年は、昨年度より1社多い13社の企業様に参加していただきました。嬉しいことに卒業生が沢山参加してくれて、「元気に頑張っています!」「今は○○の工事現場で仕事をしています!」など、近況報告をしてくれました。なかには「結婚しました!!」という驚くような報告もありました。

各企業ブースでは建設業の魅力や仕事のやりがい、OB・OGからは現在担当している仕事の内容や休日の過ごし方などについての話があり大変盛り上がっていました。企業の皆様が話しやすい雰囲気を作ってくださっているので、生徒たちも色んな質問ができたと思います。なにより「直接自分で色んな情報を集める」ことが大切ですからね。2年生も3年生もみんな真剣に話を聞き、時には笑い声が響く素敵な時間となりました。参加してくださった企業の皆様、本当にありがとうございました。

フィールドワークに出かけよう! 設計競技班

みなさん、お久しぶりです。環境建設工学科 愉快な先生こと ハッピー です。(^_^)/

どうぞ本年度もよろしくお願いしますね!

さて、今年度の第1弾は3年生の課題研究「設計競技班」の取り組みについてです。過去の投稿でも紹介しているように、この班は設計競技(建築のアイデアコンテスト)の作品作りにチャレンジしていく班です。

毎年ならこの時期は、机に座ってスケッチや図面などを描くのですが、今回は学校を飛び出して「フィールドワーク」に出かけました。

場所は、たつの市と上郡町に隣接する「播磨科学公園都市」です。学校から車で30分程度で到着しますが、実は一流の建築家がデザインした建物がたくさんあります。

今回は、「西播磨総合庁舎」をメインに見学しました。外観には細長い木材が規則正しく並べられており、シャープなデザインが印象的です。どうやら間伐材を利用しており、環境にもやさしい建築です。私は建物を見学した時に、必ず生徒に伝えることがあります。それは「自分の手で壁や床に触れる」ことです。せっかく現地に来たのですから、写真撮影だけではもったいない!手で触って材料の軟らかさや硬さ・温かみや冷たさなど五感で感じ取ってほしいのです。これは、建物を設計する時にとても役に立ちます。屋根のカタチが気になって上を見上げている生徒もいますね。なかなか良い目の付け所です。(^_-)-☆

さて、いよいよ建物の中に入りましょう。

なんと入ってびっくり!!建物の中なのに庭やベンチ、外灯などがあります。「はたして、ここは建物の中なのか?外なのか?」と生徒も驚きを隠せない様子。天井から光が降り注ぎ、木材の温かみと鉄のメタリックな壁で、美しい空間を作っています。

見学が終わり、生徒に感想を聞いたところ「斬新なアイデアで、設計の参考になりそうです。でも、いろいろなアイデアが頭に浮かびすぎて、まとまらなくなりました……」と困惑した様子(>_<)

今後も、設計競技の作品作りに向けた生徒の頑張りを紹介していくので、ブログをご覧のみなさんも、ぜひとも応援よろしくお願いしますね!(^_^)/

1年生の工業技術基礎「1枚残しを習得しよう」

みなさん、お久しぶりです。環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です(^^)/

2月になって、とても寒くなりましたね。ブログをご覧のみなさんも体調に気を付けて下さい。

今回は1年生の工業技術基礎の様子を紹介します。さて今回のミッションは「秘儀!1枚残しを習得せよ!」です。

「1枚残しって何??」という人も多いでしょう。建築では、図面を描くだけでなく、建物の模型を作ったりします。その模型作りで必要な技能が「1枚残し」です。

下の写真を見て下さい。2枚の5mm厚のボードをL字型に張り付けました。

皆さん、どちらの方がきれいに見えますか?

右の方が継目が隠れてキレイに見えますね。このように「1枚残し」の技を使うとコーナー部分をキレイに見せることができます。でも、模型作りに慣れていない1年生にはとても難しい技能です。カッターの刃を入れすぎてしまうと、紙の部分も切ってしまい失敗しちゃいます。まずカッターの扱いに慣れていない生徒は、まっすぐ材料をカットするのも一苦労です。

下の写真は一番の難関、カッターの刃を横に入れて、表面の紙1枚だけを残すところです。おっと、手を切らないで下さいよ……

この「1枚残し」の技能を活用して「サイコロ」を作りました。サイコロは対角の目の合計が7になるようにできています。(小学校で習いましたよね!?)

単に作業をするだけでなく対角の目の数も考えながら組み立てていきます。

頭の体操もしながら、完成を目指す模型作りの時間となりました。

1年生のみんなは、右脳も活性化したかな!?

CLT工法を採用した建築現場見学

みなさん、こんにちは。学科長の『グリーンT』です。忙しかった2学期も終わり、久し振りにブログの更新です。今回は新しい木造建築材料として注目されている『CLT』を使った建築現場見学の紹介です。

みなさんは『CLT』って言葉を聞いたことがありますか?『Cross Laminated Timber』の頭文字をとった言葉で・・・といっても、難しいですよね(^^; 簡単に説明する、丸太を長い方向に1cm程度の厚みで切って板を作ります(これを挽き板といいます)。木材には繊維がありますから、この繊維の方向を縦方向、横方向と交互に重ねていき、接着剤で貼り付けた板をCLTといい、この材料を用いた工法を『CLT工法』といいます。

みなさんは木材を使った高層建築物って見たことがありますか?マンションやオフィスなど、ある程度大きな建築物はコンクリートや鉄筋、鉄骨を使っています。でも、CLTを使うと大きな建築物を造ることが可能なんです!建設業界では今注目を集めている材料なんですよ!!

今回はCLT工法に興味を持った2年生建築類型の女子生徒4名を引き連れて、姫路市内で建築中のオフィスビルを見学させていただきました。幸運なことに、見学会当日は建物の骨組みを組み立てている最中だったので、CLTを間近で見ることができました。設計士さんからCLT工法の特徴やこだわりの設計について説明を受けた後、現場の中に入らせてもらいました。入った瞬間に木材のよい香りが漂ってきました。さらに、通常の木造建築では実現できない柱のない大空間。引率した生徒たちも興味津々で見学していました。

これからCLTを用いた建築物も増えてくるでしょう。なるべく生徒たちには自分の目で、そして肌で感じることができる現場見学会をたくさん計画していきたいと思います。現場見学会を開いてくださった企業の皆様、本当にありがとうございました。

設計競技班からのお知らせ 修成建築設計競技で「優秀賞」を受賞!

皆さん、こんにちは。環境建設工学科愉快な先生こと ハッピー です(^_^)/

やっと秋らしく涼しい季節になりましたね。気温の変動が大きいのでブログをご覧の皆様も、どうぞ風邪などをひきませんように(>_<)

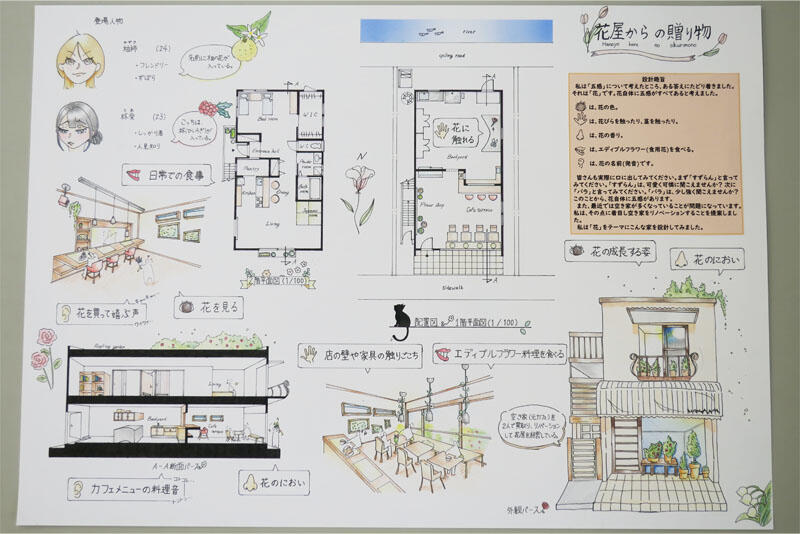

さて、今回の話題は3年生の課題研究「設計競技班」に関する報告です。毎年全国の建築を学ぶ高校生が応募する建築設計コンペの一つに、修成建設専門学校が主催する、建築設計競技があります。そこで、なんと本校3年生の丸山春さんが、応募総数139点の中から「優秀賞」を受賞することができました!これは、全国2位相当の受賞になります!

今回の設計課題は「五感で楽しむ家」でした。丸山さんは、このテーマに真剣に向き合い、夏休みも毎日学校に登校し、朝から夕方まで作品づくりに力を注ぎました。その成果が大きく報われることとなり、ハッピーとしてもうれしい限りです(^_^)(^_^)

以下に、作品を掲載します。「花」を副題とした作品で、優しい色使いが印象的なすばらしい作品です。

WEBによる表彰式にも出席し、審査委員の方より直接ご講評をいただける貴重な機会となりました。

以下は、その時の審査員からの講評です。

大阪公立大学 大学院工学研究科 都市系専攻 教授 倉方俊輔様より

「自分の世界に引き込むということも、建築にとって大事な要素だと私は思う。この作品は「花」という、作者が設定したテーマに私たちを引き込んでくれる。花自体の発音が感覚に働きかけるとする設計趣旨。鮮やかでいて全体の調和がとれた花壇のような色味。図面に描きこまれた吹き出しは、そこで行われる行為の雰囲気を語りかけてくる。まさに五感を刺激するプレゼンテーションだ。これからも、さらに自分の信じる新しい世界を、人々を共感させて実現してもらいたい。」

今年は、課題研究の設計競技班の生徒が応募した作品が全て入賞を果たすという、これまでにない最高の結果を出すことができました(^^)/

生徒の夏休みの頑張りが評価されて、本当に嬉しいです!

もちろん、受賞者には図書カード等の副賞も授与されます。自分が努力した結果です。何に使おうが、本人次第ですが、できれば建築の専門書などを買うために使ってほしいかも(^_^;)

設計競技班は、これから集大成となる「卒業設計」にチャレンジします。今回の経験も生かして、さらにすばらしい作品を作ってほしいですね(^_-)-☆

設計競技班からのお知らせ 夏の大快挙!

みなさん、お久しぶりです。環境建設工学科の愉快な先生こと ハッピー です。(^^)/

9月に入っても暑い日が続いていますね。ブログをご覧の皆さんも体調に気を付けて下さい。

さて、今日はこの夏休みを返上して、すべての時間を建築設計に注いできた「設計競技班(設計コンペ班)」から重大発表があります。

建築設計競技の中で、もっとも最難関と言われる日本大学主催の全国高等学校建築設計競技で、本校生徒の溝口未来さんが、なんと「佳作」に入賞しました!これは、全国トップ10レベルに相当します。さらに、本校生徒の一色優花さんも「奨励賞」を受賞しました!

それだけではありません。なんと日本工業大学が主催する建築設計競技にも、本校生徒の宮﨑可恋さんが、「奨励賞」を受賞しました!

これらの大学主催の設計競技(通称:建築コンペ)は、全国の建築を学ぶ高校生と建築系学科を有する高専学生も応募する、ハイレベルなコンテストです。今年度の戦績は、ここ3年間では過去最高の受賞数となりました!!

今年は本当によく頑張ってくれました。4月から新メンバーでスタートした設計競技班ですが、夏休みもお弁当を持参して毎日登校し、朝から夕方まで頑張ってくれました。図面を描いて、模型を作って、写真を撮影して、色を塗って、テーマを考えて……。膨大な時間を作品製作に費やしてきました。これらが結果に結びついて、本当にうれしい限りです。(^_^)/(^_^)/

まだ、専門学校主催の設計競技の結果は出ておりませんが、全員で一丸となって戦った熱い夏です。良い結果を期待したいです。

下の写真は、作品完成間近の生徒の夏の活動の様子です。ご覧ください(^^)

令和6年度(第23回)課題研究発表会・コンクリートカヌー競技大会(近畿大会)

目的は、環境建設工学科で学んでいる知識や技術を使い、コンクリート製のカヌーを造り試すことにしました。

1 コンクリート製のカヌーの「重さ」と「漕ぎ手(2人)の体重」をたしても沈まない大きさになるように計算し、船の長さ・高さ・壁の厚み・形を設計しました。(水理学:浮力計算)

2 流線形にするために型枠(コンクリートの形を決める)に、”むしろ”を使い強さを増すために金網を入れました。

3 コンクリートを練って、手で型枠にできるだけ薄く塗りつけました。

コンクリートの強さを強くするために繊維(バルチップ)を混ぜました。

4 大会当日(8/24土)は、プレゼンテーション部門、デザイン部門、競争部門で競い合いました。(計算どおり浮きました!!)

(頑張った仲間たち・・)(松浦校長先生も応援してくれました。)

コンクリートカヌー製作を通して、日頃学んでいる知識や技術が実生活で役に立つことが理解できました。また、難しい課題でも工夫と仲間との協力で成し遂げられることを学びました。 よい想い出ができました!!

環境建設工学科 課題研究「防災模型班」

みなさ~ん、こ・ん・に・ち・は~。何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート☝」です。

今回は、環境建設工学科の課題研究「防災模型班」3年生6名の『青少年のための科学の祭典2024』をのぞき見したいと思います。

今回のタイトルは「ザ!科学の祭典に潜入」です。ここで豆知識を・・・・

総合治水対策

『総合治水対策』って知っていますか?兵庫県土木部総合治水課が行っている取組みです。近年の豪雨 災害は、河川の整備だけでは対応が困難となってきています。そこで兵庫県では、河川や下水道の整備(「ながす」対策)に加え、降った雨水を田んぼや学校のグラウンドなどで一時的に「ためる」対策と、洪水が起きても被害をできるだけ少なくする「そなえる」対策を組み合わせた「総合治水」により豪雨災害の被害を軽減しようとする対策をしており、その対策の普及啓発活動に取り組んでいます。

参照(https://web.pref.hyogo.lg.jp)

本校は県からの依頼を受け、まちを自然災害からまもる総合治水の仕組みを説明するため、ジオラマ模型を製作し普及啓発活動に取り組みました。では、さっそく潜入の様子を見てみましょう。

写真のように真剣に話を聞いていますね。実験では模型にジョウロで雨を降らせて、田んぼや校庭などで雨水を一時的にためることにより、河川に流れ出す雨の量にどんな変化があるかを見て、どちらの模型の川の水が先に氾濫するかを調べているよ。

次に上の図のように、川が氾濫していない方の模型の方で、雨水がどこにためられているかを確認しているよ。子供たちは、水遊びもでき学習することもでき、終わった後には「ありがとう。」という言葉をかけてくれました。生徒も話すことの難しさや安全面の大切さを実感し、最後には大きく成長した姿を見せてくれました。

今後も生徒の頑張りを発信していきますね。

以上、何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート☝」がお知らせしました。

今年も頑張ってます! 夏の設計競技班!!

みなさん、こんにちは!環境建設工学科 愉快な先生こと「ハッピー」です。(^^)/

今年の夏はいつも以上にとても暑いですね!!でもこんな暑い中、夏休みも毎日朝早くから登校して頑張っている生徒がいます!そう、今年の夏も3年生の課題研究「設計競技班」は頑張ってます(^^)

設計競技とは、全国の建築を学習する高校生を対象とした全国規模の競技大会です。中には高専の学生も応募してくるので、非常にハイレベルな作品が毎年入賞しています。そして作品の応募締切が毎年8月31日なのです……

そう。つまり設計競技に応募する生徒は、夏休みもすべて返上して朝から夕方まで、作品製作に取り組むことになります。

今回は暑い夏も一生懸命頑張っている、生徒の作品製作の途中経過を紹介します。

下の写真は、アイデアスケッチを描いているところです。ここでは、自由に発想して思い思いのデザイン画を何十枚と描きます。発想を膨らませる想像力が何より大切です。

実はこの作業、7月末までに完了させないと後のスケジュールに大きな影響があります。

生徒にとっては一番楽しい工程ですが、時間との勝負です。

アイデアが固まってくると、下の写真のように実際の図面を描きます。トイレ・キッチン・寝室・リビングのサイズなど、ここからは建築の学びで得た知識をフル活用します。これは建築を2年間学習してきた3年生でしかできない芸当ですね!

さあ、図面も完成しました。ここからは自分の描いた図面を基にして、模型を作ります。下の写真はその様子です。自分が設計した建物を頭の中でイメージして、作っては壊し、作っては手直し、この作業を繰り返しながら完成させます。

建物の完成イメージはそれぞれの生徒の頭の中にあります。だから先生がサポートできるのもココまでです。生徒のイメージ力を信じて見守ることしかできません(>_<)

今年の設計競技班の3年生諸君は例年以上に毎日学校に登校して作品製作に向けて、真剣に取り組んでいます。この努力が実り、上位入賞できればハッピーとしてもとてもうれしい限りですね(>_<)

暑い夏だけど、設計競技班のみんな。ファイト!!!!(^_^)/

令和6年度 建設サマーセミナー(西部地域)

みなさん、こんにちは。学科長の『グリーンT』です。毎日暑いですよね~(+_+)長いようで短い夏休みですが、部活や遊び、そして勉強に一所懸命取り組んでくださいね!

今回は7月30日(火)から8月1日(木)の3日間開講された、『建設サマーセミナー』について報告します。これは(一社)建設業協会から協力依頼を受けた前川建設株式会社の工事現場で、見学や実習を通して建設業の魅力や体験実習を行う講座です。本校からは1~3年生の希望者10名が参加しました。現場は小野市で施工中の鉄骨造倉庫新築工事現場です。最初にびっくりしたのが、すごく広い工事現場なんです!

現場で働く作業員の方々の車だけでも何十台、さらにクレーン車やコンクリートミキサー車、バックホウと呼ばれる掘削機械など、工事規模の大きさに圧倒されました。生徒たちも少し不安な様子(^^;)

まず最初に体験したのが電気・設備工事です。電気工事では専用の工具を使って電気ケーブルを加工したり繋いだり、図面通りに配線し何とか完成。「スイッチ、オン!」照明に灯りが点くと生徒たちは一安心。続いて設備工事。あらかじめ切断された塩ビパイプを、図面を見ながら組み立てます。完成した配管に水圧をかけて蛇口を回すと、勢いよく水が出ました!(水が出てよかった~)

次は鉄筋・圧接工事の体験です。建物の床をコンクリートで作るためには、事前に鉄筋を格子状に組んでから生コンクリートを流し込みます。生徒たちは専用の工具を使って鉄筋を固定する作業に挑戦!ハッカーと呼ばれる専用工具を使うのですが、慣れるまでが難しくて・・・それでも少しずつ要領をつかんで組み立てることが出来ました。圧接工事では、2本の鉄筋を1200度の炎で炙って、1本にする体験をしました・・・が、手元で勢いよく噴出する炎に生徒たちはビックリ!熱さと恐怖で腰が引けていましたが、全員見事に圧接完了しました。

最終日は見学会。加東市にある滝野生コン株式会社を訪問し、コンクリートの製造過程を見学しました。「百聞は一見に如かず!」教科書にはたくさんの説明が書かれていますが、やっぱり専門分野の学びは難しく、理解し難い部分もあります。でも、実物を見ながら受ける説明は分かりやすく、生徒たちは真剣に話を聞いていました。午後からは三木市にある兵庫耐震工学研究センターの施設を見学しました。世界最大級の能力を持つ振動台を見学し、構造物などの耐震安全性の向上や、強固な社会基盤形成のために各種構造物の耐震実験及び関連する基礎実験を行う必要性について深く学ぶことができました。

参加した生徒の皆さん、本当にお疲れさまでした。夏休みの最中に行われた建設サマーセミナーということで、部活動や面談・補習の調整など大変だったと思います。また、暑い中での実習で体力も消耗したと思います。でも、自分の目で見て、耳で聞いて、肌で感じた体験は、とても貴重な財産になったはずです。これからの建設業界を背負っていく君たちに期待していますよ(^^♪