第114回 看護師国家試験

13期生 全員合格!

ご指導ありがとうございました。

看護科とは

高等学校3年と専攻科2年の5年間で看護師国家試験の合格を目指します。

看護職には、看護師の他に保健師・助産師・養護教諭があります。

これらは専攻科卒業後、専門学校等で学ぶことで資格取得ができます。

看護科5年一貫教育とは

看護科は、看護師養成教育です。 専攻科2年間と合わせて看護を学び、最短年齢で看護師国家試験の受験資格を得ることができます。

看護師国家試験合格率

|

卒業生 |

合格率 |

| 平成26年度(龍北3期生) | 100% |

| 平成27年度(龍北4期生) | 100% |

| 平成28年度(龍北5期生) | 100% |

| 平成29年度(龍北6期生) | 100% |

| 平成30年度(龍北7期生) | 100% |

| 令和元年度(龍北8期生) | 100% |

| 令和2年度(龍北9期生) | 100% |

| 令和3年度(龍北10期生) | 100% |

| 令和4年度(龍北11期生) | 93% |

| 令和5年度(龍北12期生) | 100% |

| 令和6年度(龍北13期生) | 100% |

スクール・ミッション:

「進取 練磨 貢献」の理念のもと、地域のニーズに応える実践的なスペシャリストとしての自信と誇り、豊かな人間性や感性を備え、地域の活性化に貢献できる人材を育成する。

スクール・ポリシー(三つの方針):

育成をめざす資質・能力に関する方針(グラデュエーション・ポリシー)

① 看護師としてふさわしい倫理観をもった人材を育成する。

② 他者と協働でき、社会人としてのスキルを身につけた人材を育成する。

③ 専門的な知識・技術を身につけ、豊かな心をもつ人材を育成する。

④ 予測困難な時代に適応し自己研鑽ができる人材を育成する。

⑤ 自分の意見をもち、自ら考えて看護できる人材を育成する。

教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)

① 自ら学ぶ姿勢を身につけ、主体的に問題解決をする能力を育成する教育を展開する。

② 専門的な知識が定着を図れるよう、実践的な演習やICTを活用した授業実践、段階を踏んだ授業展開を行う。

③ 地域で働く方々と連携し、地域理解や地域貢献の意識を高める授業を展開する。

④ 外部や地域で暮らす人々との交流や臨地実習により、人間的な成長を促す。

⑤ 真摯に患者に向かう姿勢と専門的な知識の活用によって、臨機応変に対応し看護を実践する能力を育成する。

入学者の受入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)

① 何事も一生懸命に取り組み、粘り強く広い視点で物事が考えられ、素直に人の意見に耳を傾けることができる生徒を募集する。

② 人に関心をもち、愛情をもって他者に接することができる生徒を募集する。

③ 看護に興味関心があり、学ぼうとする強い意志、困難に立ち向かえる強さを備えた生徒を募集する。

看護科課程

行事

・看護科集会(全学年)

・宣誓式(2年生)

・赤ちゃん先生(3年生)

・体育大会

・龍北祭

授業

・解剖生理(1年生)

・解剖生理(2年生)

・臨床看護総論(3年生)

・基礎看護技術(1年生)

・基礎看護技術(2年生)

・校内実習

・オープンハイスクール

・地域拠点型防災訓練

・町ぢゅう美術館(ハンドマッサージ、血圧測定)

・外部講師(歯科衛生士)

看護専攻科課程

看護専攻科は、5年一貫教育の後半の2年間の課程です。ここでは看護に関するより専門性の高い分野を学びます。

専攻科1年生は主に学校で講義を受け、専攻科2年生は主に臨地(病院や施設)で実習をします。

専攻科を卒業後は、看護師として地域の医療機関に大いに貢献してくれることを期待しています。

・臨床看護総論Ⅱ(専攻科2年生)

・災害看護演習(専攻科2年生)

・研修旅行(専攻科2年生)

・臨地実習事例報告会(専攻科2年生)

・運動器疾患のギプスカット(専攻科1年生)

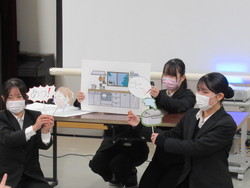

・小児看護の授業発表(専攻科1年生)

・母性看護の沐浴実習(専攻科2年生)

★日々の様子は「看護科Blog」をご覧ください!

就職先・進学先

就職先:

| 県立はりま姫路総合医療センター 県立加古川医療センター 県立こども病院 県立西宮病院 県立丹波医療センター 赤穂中央病院 公立宍粟総合病院 |

たつの市民病院 ツカザキ病院 姫路聖マリア病院 姫路北病院 揖保川病院 姫路中央病院 リハビリテーション西播磨病院 |

小国病院 神戸赤十字病院 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央病院 加古川中央市民病院 石橋内科広畑センチュリー病院 赤穂市民病院 |

高砂市民病院 |

進学先:

| 兵庫県立総合衛生助産学科 | 洛和会京都厚生学校助産学科 | 聖泉大学別科助産学専科 | |

| 藍野大学短期大学部地域看護学専攻 | 好生館看護学院助産学科 |

看護科blog

県立高校魅力アップ推進事業

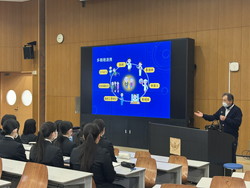

2026年2月2日(月)@アセンブリホール

看護科3年生、姫路医師会の向原医師に講義「肩の凝らない医療の話」をしていただきました。具体的には、外科治療の歴史や臨床倫理、医療安全に関する内容で、特に医療安全では「人は誰でも間違える」と認識し、医療事故を起こさないように安全を確保できるシステムの構築が必要であることを学びました。

演習では5~6人が一組となり、紙・はさみ・のりを使用して状況設定のもと、輪を多くつなげる取組を行いました。そこからチーム医療における安全・質の確保として、テクニカルスキルの他にノンテクニカルスキルとなるコミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、状況認識、意思決定が必要になるということを学びました。

<生徒の感想>

・最初の写真のダジャレが面白くて笑ってしまった。

・治療の歴史の話を聞いて、現代の医療からすると受け入れがたい治療であり、医学が発展してきた過程を知ることができてとても興味深かった。

・瀉血や麻酔、消毒などの医療の歴史について学び、呪術や信仰から現代の医療への発展について知れて良かった。特に瀉血の歴史が衝撃的で、効果的であると信じられていた行為が、実際には死に追いやる誤った常識であったということに恐ろしさを感じた。

・動画を見てパスの回数を数える体験で、私はパスにだけ集中していたのでゴリラに気づかなかった。

一つのことだけに集中しすぎることの危険性に気づき、広い視野で物事を見ることが大切で、必要だと学んだ。

・安楽氏の動画を見た際は、考えることがたくさんあった。病気に苦しむ時間が続くなら安楽死も一つの方法であり、日本でも取り入れても良いのではないかと思った。でも、人は薬を飲むだけで簡単に死ぬことができるのはとても怖いと思った。

看護専攻科トピックス

看護専攻科 事例報告会

12月19日(金)に看護専攻科2年生による事例報告会を多目的室において実施しました。本報告会は、5年間にわたる学びの集大成として、臨地実習で経験した看護実践を振り返るとともに、学びや考えを整理し、相手に分かりやすく伝える発表力を育成することを目的として行いました。発表内容からは、患者の思いや生活背景を踏まえた関わりを大切にしようとする姿勢がうかがえ、対象者に誠実に向き合う態度や責任感が感じられるなど、5年間の学びが確かな成長として表れていました。また、看護科の高校3年生や専攻科1年生が聴講し、先輩の発表に真剣に耳を傾ける姿が印象的でした。発表は、今後の学習や進路を考える上での参考となり、専攻科生にとっても、自身の学びを他者に伝えることの意義を再確認する機会となりました。

<学生の感想>

事例報告会2週間前からみんなが主体的にこの発表に向けて、日々改善を重ねており、学びあるとても良い機会になったと考えます。高校3年生の時から毎年参加させていただいていますが、徐々に看護について理解できるようになり、今日は一番看護観についてより深く学ぶことができたと思います。毎日、放課後に残って事例検討をしたり、練習したりしており、本日も、朝からみんな早く来て練習している様子があり、とても主体的にこの事例報告会を作り上げることができたと考えます。事例報告会中も、たくさんの質問があり、みんなでより深い看護について理解しあうことができたと考えます。みんなの看護観に触れることができ、とても良い経験になりました。

今回の事例報告会で得た学びを今後の看護実践に生かし、一人ひとりが看護についてさらに深く考え、成長していきたいと考えています。最後になりましたが、本事例報告会の準備から当日まで、丁寧にご指導・ご助言をいただいた先生方に、心より感謝申し上げます。