|

兵庫県立鳴尾高等学校 |

活動報告 SNR78

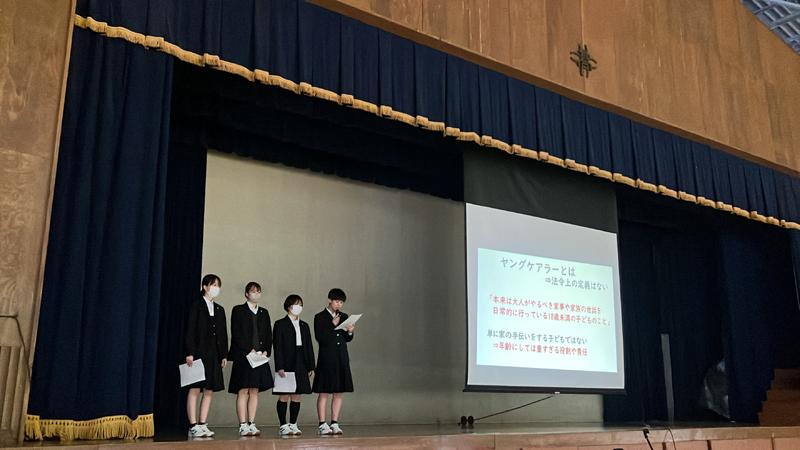

総合人間類型課題研究発表会(SNR78)

11月25日(火)7限、体育館にて令和7年度総合人間類型課題研究発表会を実施しました。これまでの班別発表とクラス内発表を経て選出された代表6名による発表です。

テーマは次のとおりです。

1 子どもにいつからスマホを持たせるか-ネット時代の親と子どもたち-

2 和歌から詠み解く孤独と苦悩

3 看護師の感情コントロール-アンガーマネジメントの視点から-

4 印象操作による効果的なパワーポイントの作り方-人の心を動かすプレゼンテーションとは-

5 子どもの運動能力について-能力低下の原因と解決策-

6 バイリンガル教育は幼児にとって適切なのか-学習の機会による格差について-

各自が立てた仮説に対して、アンケートやインタビューなどのフィールドワークから見い出した結果等をパワーポイントを用い、持ち時間6分で発表をしました。司会と計時係も生徒が務め、皆様のご協力により無事終了することができました。ありがとうございました。

課題研究班別発表(SNR78)

11月4日(火)7限、5日(水)1・2限に渡り、課題研究論文の班別発表を実施しました。3班に分かれ、一人ずつパワーポイントを使っての発表です。持ち時間の6分で、それぞれが伝えたいことを工夫して発表しました。次回は、班から選出されたメンバーによるクラス内発表です。誰が選ばれるのか、楽しみですね。

課題研究中間報告会(SNR78)

9月2日(火)7限、「総合人間Ⅲ」の授業において、「課題研究」の班別中間報告会を実施しました。総合人間類型3年では、個別のテーマ設定による探究活動を「課題研究」として取り組んでいます。夏休みに実施したフィールドワークやアンケート結果などの報告等を3班に分かれて、一人3分で発表しました。現時点での課題にも目を向けながら、引き続き個人での研究を進めていきます。

ふくしま浜街道プロジェクトボランティア活動報告(SNR78)

7月26日(土)~28日(月)にふくしま浜街道桜プロジェクトボランティアに参加した総合人間類型3年生3名の代表生徒が、9月1日(月)の始業式後、活動報告を行いました。桜プロジェクトとは東日本大震災の復興の象徴として、世界中の人に今の福島を見てもらうため、ふくしま浜街道を桜で飾りたいという思いを込めた取り組みです。

総合人間類型では、今春卒業した77期の先輩が昨年この思いに賛同し、募金活動で集めた資金で桜の苗木を購入し、現地で植樹を行いました。今回は、その先輩の思いを受け継ぎ、桜の手入れをするボランティアを実施しました。鳴尾高校のプレートが付いた桜の木は順調に成長を続けています。これからも福島と鳴尾桜の繋がりを大切に、私達ができることに取り組んでいきたいと思います。

総合人間類型座談会(SNR78)*3学年共通の記事です

8月23日(土)、総合人間類型座談会(中学生・保護者対象の説明会)を実施しました。受付や会場までの誘導、そして総合人間類型についての説明等を全て類型の生徒で行いました。そして、中学生や保護者の皆様からの質問にも直接生徒が答えていきます。コミュニケーション力の向上を目指す類型の生徒にとっても貴重な経験となり、「初めは緊張したけれど、なかなか人前で喋る機会はないので参加して良かった。」「初対面の方とコミュニケーションを取る力を身につけることができた。」など、プラスになることが多くあったようです。中学生の皆さん! 総合人間類型の魅力は伝わりましたでしょうか? 色々な学びから自己成長ができる鳴尾高校総合人間類型への入学を是非ご検討ください!

総合人間類型合同研修会(SNR78)*3学年共通の記事です

5月20日(火)7限、総合人間類型1~3学年が揃っての合同研修会を実施しました。2年生代表による「1年間の授業とボランティア」、3年生代表による「HAP研修」「防災に関する授業」「手話パフォーマンス甲子園」についてそれぞれ発表がありました。1年生は、類型において今後どのような学習ができるのか、先輩から学ぶ機会となりました。最後に1年生代表より謝辞と今後に向けての決意表明があり、会を締めくくりました。今年度も類型生徒として様々な活動に積極的に取り組み、人との繋がりを深め、人間力を高めていきましょう。

防災出前授業(SNR78)

1月21日(火)5限、鳴尾北小学校の1年生6クラスを対象に防災出前授業を実施しました。クイズや手作りのすごろくなどを用いて、地震とは何か、地震が起きた時の行動などについて伝えていきました。小学生の盛り上がりに負けそうになることもありましたが、授業後のアンケートからは、それだけ楽しく学んでもらえた様子が伺えました。貴重な経験をさせていただき、鳴尾北小学校の皆様に感謝いたします。

シルバーコースト甲子園「祝箸」贈呈(SNR78)

12月20日(金)午後、類型2年代表生徒2名が、9月に講演でお世話になったシルバーコースト甲子園を訪問させていただきました。類型2年生全員で制作したお正月に使っていただく祝い箸を持参し、デイサービスを利用されている方に贈呈しました。長寿を願い、鶴と亀の折紙をつけた祝い箸をお渡しすると、皆さんから喜びの声と大きな拍手をいただきました。皆様、良い年をお迎えください。

神戸マラソン2024 ボランティア(SNR78)*2学年共通の記事です

11月17日(日)、総合人間類型1・2年生45名が、神戸マラソン2024にボランティアとして参加しました。早朝6:30みなとのもり公園に集合し、ランナーの皆様から荷物を預かり、トラックに積み込む作業からスタートです。笑顔で荷物を受け取り、「頑張ってください!」と元気よくエールを送っていました。その後はバスでゴール地点へ移動し、荷物を降ろして番号順に並べます。中には重たい荷物もありましたが、協力して手際よく作業を進めていました。皆のボランティア精神に改めて感心!大きなイベントの成功に携わる貴重な経験ができました。

プレ授業実施!(SNR78)

11月12日(火)7限、防災出前授業のプレ授業を実施しました。来年1月に鳴尾北小学校1年生を対象にした授業を、総合人間類型1年生に協力してもらい(小学生になったつもりで授業を受けてもらいました)、一通り実践する時間です。実際にやってみて気づいたことや、1年生からの意見も取り入れ、より良い授業づくりに引き続き取り組みます。

二葉フェスティバル(SNR78)*2学年共通の記事です

11月2日(土)に二葉幼稚園で開催された「ふたばフェスティバル2024」にボランティアで参加してきました!

参加したのは1.2年の類型生45人。

保育士や幼稚園の先生を目指す生徒はもちろん、「子どもが好きだから」「コミュニケーション能力を磨きたい」など参加理由は様々ですが、ゲームや食品販売のお手伝いとして園児の皆さんに楽しんでいただけるよう心をこめて接客しました。

このボランティアを通して、幼稚園の先生からお話を伺ったり、間近で働く姿を拝見できたりしたことも、とても良い経験となりました。

参加させていただき、ありがとうございました。

令和6年度学校説明会(SNR78)

10月26日(土)、令和6年度鳴尾高等学校学校説明会が本校体育館にて開催されました。その中で、総合人間類型の2年生2名が類型についての説明をパワーポイントを用いて行いました。類型での3年間の学びやボランティア活動などについて、自らの経験を踏まえながら説明をしてくれ、類型の特色や楽しさが伝わったことと思います。

中学生の皆さん、鳴尾高校総合人間類型への入学を是非ご検討ください!

防災キャンプ学習(SNR78)

10月22日(火)6・7限、日本福祉大学より髙村秀史先生をお迎えし、防災キャンプ学習を行いました。キャンプが被災時に役立つ理由をフェーズフリー(普段の生活やレジャー、災害時にも役立つ)という観点から教えていただき、それが災害関連死を防ぐことにも繋がると学びました。実際にテントを設営するなどの体験もあり、皆で協力しながら取り組みました。

生徒の感想には、「大変な状況になっても、生きていく力を得る大切さを知り、これから更に学んでいきたいと思いました。また家にもキャンプ用具があったので、自分ができることを考えて行動し防災に備えていこうと思います。」「災害が起きた際にどのようなことが起きるのか、それをどうやって解決するのかを付箋に書き出すことで明確に考えることができました。また、実際にテントをたてることで防災とキャンプがつながっていることを感じることができました。」などが見られました。

来年1月に予定している鳴尾北小学校での防災出前授業に役立つお話もあり、是非生かしていきましょう。

あしなが学生募金講演会・募金活動(SNR78)*2学年共通の記事です

10月8日(火)7限、「あしなが学生募金講演会」を総合人間類型1・2年生合同で実施しました。西村様、八尾様、丸岡様にお越しいただき、ご自身が遺児となられた時の様子や保護者の方が障がいを持つ立場でのお話等を伺いました。

生徒の感想には、「初めて『遺児』という単語を知り、自分に関係のないことだと切り離せない話題だと思いました。募金と聞くと災害や事故が起こった時など、緊急の場合を想像しがちでしたが、実際は日常生活のための募金もあり、更に募金の重要性を感じました。」「『グリーフケア』という言葉は大事なものを見つめなおすこと、その時間のことだと知り、辛いことだがそれと同時に大切なことだと感じた。」などが見られました。

今回の講演を受けて、早速10月19日(土)・20日(日)に実施された阪急西宮北口駅での街頭募金に総合人間類型の有志生徒が参加しました。その行動力が素晴らしいと感じます。自分にできることを考え、一歩を踏み出していきましょう。

福祉講演会(SNR78)

9月24日(火)6限、シルバーコースト甲子園よりケアマネージャーの櫻尾様と介護員の中野様、三戸様をお迎えし、講演会を実施しました。特別養護老人ホームの1日の流れや行事の際に工夫されていること、さらに災害時に備えた福祉施設での取り組みについても教えていただきました。

生徒の感想には、「福祉について前から興味があったので、今回お話を伺うことができてとても良かったです。もし災害が起きた時、周りの人と協力しながら高齢者の方や障がいを持っている方を助けたいと思いました。」「一般の防災とは違って福祉施設では色々な防災があり、高齢者の方をたくさんの機関と連携してサポートするということを知ることができました。」などが見られました。

手話パフォーマンス披露(SNR有志)*2学年共通の記事です

9月23日(祝)、総合人間類型1・2年生の有志が、「手話言語の国際デーを祝おう!2024」(兵庫県聴覚障害者協会・兵庫県主催)のイベントにおいて、手話による演劇を披露しました。一人ずつ自己紹介をした後、生徒考案のストーリー「魔女の願いは」を演じ、好評を得ました。先日の鳴高音楽祭でも同じく発表がありました。有志の皆さん、感動の物語を届けてくれ、ありがとうございました。

科目「総合人間Ⅱ」ナースの訪問授業(SNR78)

9月17日(火)6限、明和病院より看護師の阪口様をお迎えし、看護師の仕事についての講演会を実施しました。阪口様の専門である救急について、その現場で大切にしていたことや、トリアージの方法についての演習等を交えてお話をいただきました。

生徒の感想には、「今日の授業で改めてチーム医療の大切さを知りました。災害トリアージは初めて聞いたけど、災害が起こった時に一番大切なことだと思い、自分も人を助けられるようになりたいと思いました。」「看護師は患者さんに一番近いため、患者やその家族に寄り添うことが特に重要なことだと思いました。災害が発生した時、医療従事者だけでなく周りの人の協力も大切だと学びました。」などが見られました。

科目「総合人間Ⅱ」(SNR78)

9月10日(火)6・7限、「総合人間Ⅱ」の授業において、課題研究の取り組みの一環として武庫川女子大学の中央図書館を訪問しました。最初に図書館スタッフの方より、資料の探し方や参考文献となる書籍の読み方などについてご説明をいただきました。課題研究を進めていく中で大切な内容であり、これからに役立ててもらいたいと思います。その後は、興味のある本を検索し、実際に読み進めていきました。

武庫川女子大学と鳴尾高校は教育活動に関する連携協定を結んでいます。「手続きをすれば、今後も図書館の利用が可能ですので、テスト勉強などでもご利用ください。」とお言葉をいただきました。積極的に活用させていただきましょう。

*武庫川女子大学のHPにも掲載されています。→ こちらです

科目「総合人間Ⅱ」(SNR78)

9月3日(火)6限、夏休み課題の取り組みについて発表をしました。「課題研究」の第一歩として、興味のある分野の本から学んだことをグループ内で共有し、質疑応答の時間を設けました。班員からの質問にしっかりと答える姿があり、頼もしさを感じました。7限は、鳴尾北小学校での防災出前授業に向けての準備を行いました。

令和6年度 総合人間類型座談会(SNR78)*全学年共通の記事です

8月17日(土)、総合人間類型座談会(中学生・保護者対象の説明会)を実施しました。類型生徒31名が受付・誘導をはじめ、4会場に分かれて総合人間類型についての説明を行い、さらに中学生からの質問に直接答える形で進めていきました。類型の生徒にとっても貴重な経験となり、「どうしたら相手にとって伝わりやすい内容になるのか考えて質問に答えることができた。」「自分から人に話しかける力が身についた。」など、プラスになることが多くあったようです。中学生の皆さん!明るく、楽しい先輩が多い総合人間類型への入学を是非ご検討ください!

スマホde防災リテラシー受講(SNR78)

6月18日(火)7限「総合人間Ⅱ」の授業において、KDDI(株)より講師をお招きし、講座「スマホde防災リテラシー」を実施しました。

大災害が起きたという想定で、スマホを使って必要な情報を集め、安全な避難経路や避難所、救助に向かう場所を地図上で特定するワークショップです。高校生だからできること、共助の大切さなどを改めて認識する機会となりました。

生徒からは、「避難には正しい情報がとても大切だと感じた。」「情報を扱うことの難しさ、時間の短さなど身をもって体験することができた。それだけではなく、いざという時の判断や統率力など自分に足りないものもこれから吸収していきたい。」という感想が聞かれました。

HAP研修まとめ発表

6月11日(火)6・7限、これまで準備してきたHAP研修のまとめを各班毎に発表しました。①HAP研修 ②青年の家での生活とクラスレク ③2日目の美術館・科学館見学 に項目を分担し、担当項目についての発表を行いました。クイズを用いた発表等の工夫も見られ、見ている側も楽しく、そして皆の絆が深まった思い出が蘇る時間でした。

8月に実施予定の総合人間類型座談会では、今回制作したパワーポイントを、参加される中学生の皆さんにご覧いただければと考えています。また今回の発表を通して得た気づきを、次は鳴尾北小学校での防災出前授業に繋げていきたいと思います。

総合人間Ⅱ(SNR78)

5月7日(火)6・7限の総合人間Ⅱの授業は、HAP研修のまとめに入りました。7グループに分かれて、パワーポイントを使用してまとめます。今後はその発表に向けて、分かりやすさを重視して取り組んでいきます。

HAP研修②

1日目

楽しみにしていたHAP研修ですが、雨天により室内でのアクティビティとなりました。3班に分かれて様々な活動に取り組む中で、仲間と打ち解けていく様子が伺えました。夜も少雨が続き、クラスレクの花火はどうなるか?と心配する中、担任代行とレク係を中心に皆で相談し、「決行する!」とのこと。始まると雨がやむ時間もあり、皆で火を分け合いながらの花火も良いものだと感じました。

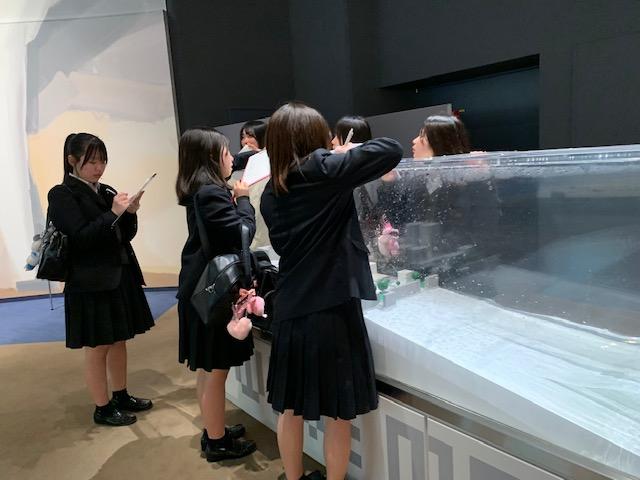

2日目

本日は晴天となり、にほんへそ公園でのクラスレクからのスタートです。6班に分かれてのゲーム対決で、こちらもレク係の活躍により皆で楽しく時間を過ごしました。その後、地球科学館と岡之山美術館を見学し、学校へ戻りました。1泊2日という短期間ですが、クラスの仲がより深まる機会になったことと思います。これからの2年間、皆で協力し合いながら何事にも前向きに進んでいきましょう!

HAP研修①

5/1(水)

HAP研修へ出発しました!

待ちに待ったHAP研修。

バスの中は笑顔がいっぱいでした◎

楽しく学び、仲間との絆を深めて、無事に帰ってきてくださいね。

(2年)総合人間類型合同研修会

4/30(火)に合同研修会をしました。

今年度、初めて体育館で3学年が揃い顔を合わせました。

昨年は1年生として先輩方の発表を聴きましたが、今年は11名の生徒が発表者として参加しました。

2年生の発表内容は以下の通りです。

・1年間の授業まとめ

・ボランティア活動報告

・SDGs調べ学習の発表

放課後に学校や家で準備・練習を重ね、人前で話すのがとても上手になりました。

2年生からは学んだことをまとめ、相手に伝えていく活動が増えていきます。

発表者も聴者も研修会で得たことを活かしていきましょう!

総合人間Ⅱ(SNR78)

4月23日(火)7限は、HAP研修のしおりやクラス作りタイムの内容等について確認をしました。また、服装や携帯電話の使い方に関して自分たちでルール決めをしました。

しおり係3名が、しおりの表紙・裏表紙・挿絵を描き、製本をしてくれました!

「総合人間Ⅱ」授業スタート!(SNR78)

4月16日(火)6限、「総合人間Ⅱ」の授業がスタートしました。今年は、新しく来られた横田先生と担任の乙馬先生、類型専任の分元の3人で担当します。初回はアンケートや他己紹介などをしました。

総合人間類型 新入生オリエンテーション(2年)

4月5日(金)、総合人間類型新入生オリエンテーションを実施しました。その中で、「第11回ナレッジイノベーションアワード」において準グランプリに輝いた藤原さんによるパフォーマンスを新入生に見学してもらいました。「情報」の授業で取り組んだ成果になりますが、類型の新入生の皆さんが先輩を見習い、今年度の受賞に向けて前向きに取り組んでくれることを願っています。

人と防災未来センターへの研修

3月15日(金)、78期総合人間類型のメンバー36人は、神戸にある「人と防災未来センター」へ行き、防災についての学びを深めてきました。

1995年1月17日に発災した阪神・淡路大震災や2011年3月11日に発災した東日本大震災について、また、今年の元日に起きた能登地震の被害についても、多くの映像や資料、デジタル機材を使ってまるで疑似体験したような気持ちになりました。

生徒の感想には「自分の命をまず守る」「守るために常日頃から備える」「地域のハザードマップをしっかり見ておく」などの他、「これから続く自然災害をなくすことはできないけれど、減らすことはできると思うので、備えることや大切にしなければならないことを出前授業で伝えていきたいと思いました。」という言葉がありました。今回の研修は、来年度に小学校で実施予定の防災出前授業に生かしてもらう目的もあります。より良い授業ができるよう、今後取り組んでいきましょう。

SDGsについて調べ学習 発表

12月から始めたSDGsをテーマにした調べ学習の発表を行いました。

3名~4名の班に分かれてテーマを設定しパワーポイントを作成しました。

各班のテーマ

1班「当たり前ではない生活」

2班「フラワーロス」

3班「すべての人に質の高い教育を」

4班「コーヒーの2050年問題」

5班「ガソリン高騰」

6班「スマホ依存と人間関係」

7班「日本の同性婚実現への道」

8班「ヤングケアラーについて」

9班「ロシアによるウクライナ侵攻」

10班「台湾有事と平和」

グループで協力して1つのテーマを調べ発表することで、協調性や人前で話す力の大切さ・難しさを再確認できました。

聖和大学職員による幼児教育講演会

元保育士で幼児用品の企業にも勤務経験のある、聖和大学職員による幼児教育講演会を行いました。

保育士と幼稚園教諭との違いについてや、

企業に就職して子どもと関わる方法などお話していただきました。

最後には高校時代に手作りされた紙芝居をご披露いただきました。

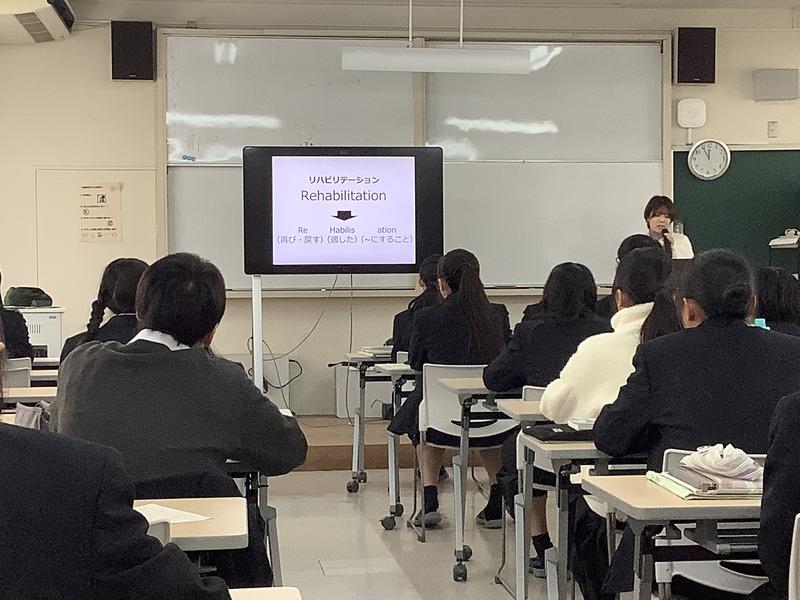

言語聴覚士による講演会

12月19日に言語聴覚士の先生による講演会を実施しました。

病気や事故などによって脳神経が傷つき、言語との連携がうまくいかなくなってしまった方が

今までの生活にもどるためのリハビリをサポートする仕事として、

仕事のやりがいや、実際の患者さまの様子についてお話していただきました。

現役で病院勤務をされている先生から初めて聞くリアルなお話に

生徒たちは興味深く集中してメモをとっていました。

ふくしまDAY5に参加してきました

昨年の夏、類型1年生の7名が「ふくしま学宿チームHYOGO」のメンバーとして、8月22日(火)~24日(木)の3日間、福島に行ってきました。

今回は、「ふくしまDAY5~第5回 福島を知り、考える集い~」に参加し、運営のお手伝いと発表を行ってきました。

震災後の2013年から撮り続けられたドキュメンタリー映画の10本目「1/10Fukushimaをきいてみる2023」上映会のあと、高校生の発表会があり、鳴尾チームはトップバッターで発表を行いました。実際に足を運んで各自が感じたことをしっかりと伝えられたのではないでしょうか。

高校生7グループによる発表の後は、参加者同士の対話がありました。

「ふくしまDAY5を振り返って」といったテーマで意見を出し合い、代表として意見を発表した鳴高生もいました。

参加したメンバーは、「人生の先輩方(一般の方も多数参加されていました)から、色々な話を聞けて面白かった」「普通なら会うことのないような大阪の高校生とも話ができて面白かった」などなど、充実した時間を過ごせたそうです。

類型1年生は3月には防災センターでの研修があります。来年度は災害復興を考えるとともに、防災についても深く考えていきたいと思います。

能登半島地震災害義援金募金活動

先週1月10日から12日にかけて、生徒会・国際文化情報学科・総合人間類型を中心に、能登半島地震で被災された方への支援として、募金を呼びかける活動を行いました。代表生徒が募金箱を持って回り、寄付の依頼をしたところ、多くの生徒・職員の皆様から快くご協力をいただき、生徒会主体で取り組んだクラス単位での募金と合わせて、88,684円が集まりました。本日(1月15日)、日本赤十字社に「令和6年能登半島地震災害義援金」として送金も完了しました。皆様のご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

神戸マラソン2023ボランティアに行ってきました

11月19日(日)、神戸マラソンのボランティアに類型生徒41人が参加しました。

昨年度と同じ、「手荷物預かり」のスタッフです。ランナーの方々の荷物を預かり、運搬トラックに乗せた後、ゴール地点まで行ってその荷物を下ろして番号順に並べるという、なかなか重労働なボランティアですが、昨年も参加した2年生の類型生徒が率先し、後輩の1年生をサポートしながらの活動でした。

集合時間が三宮東遊園地に6:00だったので、まだ夜が明けない中、ほとんどが始発の電車に乗って集合場所に集まりました。朝は気温が低く、寒かった活動も、身体を動かしていると汗をかくほどでした。12時頃には解散しましたが、とてもやりがいのあるボランティアでした。

岡山県真備町「第5回KIZUBNAフェスタ」ボランティア参加

11月4日(土)は5年前の集中豪雨被害から復興のお手伝いを続けてきた岡山県真備町へのボランティアへ行ってきました。本校からは1年生11人、3年生1人、また、灘高校の生徒や神戸常盤高校の生徒とも合同で参加しました。

岡山県の真備町は、5年前の集中豪雨で町が大規模に浸水し、大きな被害を受けました。その当時から泥のかき出しや、堆積したゴミの分別や、細かいガラス片の撤去などに類型生徒は参加してきました。これからも復興のお手伝いに出来ることをサポートしようと思います。

看護・医療の仕事についての講演会

10月24日(火)7時間目、被服教室において、明和病院 看護部主任の坂口会里先生から、病院で働く様々な職種があるということや、チーム医療の大切さや看護のお仕事に大切な資質など、様々なことを教えていただきました。

「寄り添うこと」「生きることのサポート」「学習し続けること」などのキーワードが生徒の心を捉え、また、看護のお仕事の魅力を実感した1時間でした。

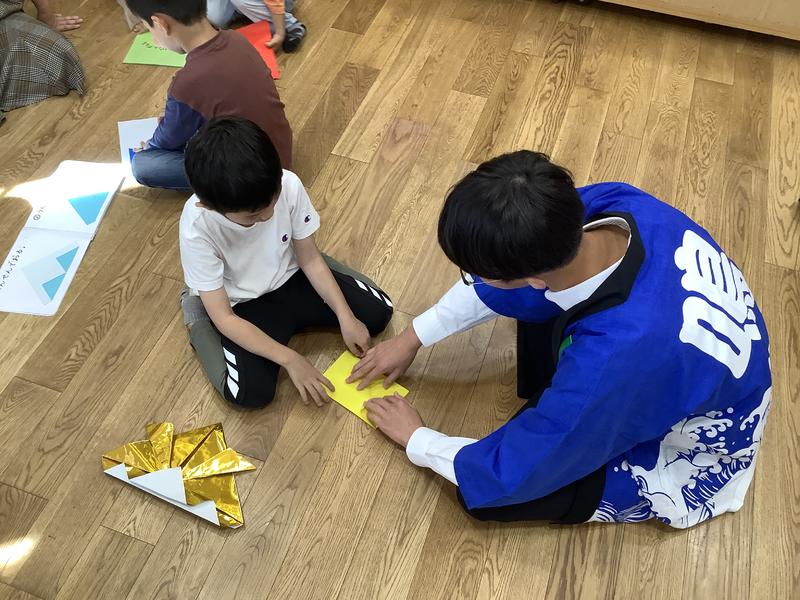

二葉幼稚園元園長先生による講演会と二葉幼稚園100周年記念行事へのボランティア

10月10日(火)7時間目、多目的教室において、双葉幼稚園元園長先生で、現在は「育児コーディネーター」としてご活躍されていらっしゃる田村三佳子先生から幼児教育の楽しさや子どもや親御さんの成長をサポートするお仕事の素晴らしさをお話しいただきました。田村先生は鳴尾高校の卒業生でもあり、高校時代、女子バスケットボール部での思い出話や、保育という進路選択のきっかけなどもお話くださり、とても身近な存在に感じることが出来たようです。

また、11月3日(金祝)は100周年行事イベントのお手伝いに類型生徒1・2年生が 人参加させていただきました。

食品やリサイクルバザーといった売店ブースのお手伝いをさせていただきました。

ゲームコーナーや折り紙コーナーでは子どもたちとたくさん触れ合うことができ、元気をいただきました。

貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

西宮浜義務教育学校校長先生による講演会

9月12日(火)7時間目、本校視聴覚教室にて、西宮浜義務教育学校の校長先生でいらっしゃる、清水孝茂校長先生から、「先生」のいうお仕事の体験談ややりがいやご苦労などの思い出をお話いただきました。

清水先生には、以前、鳴尾東中学校の校長先生時代にも、類型のためにご講演をいただきましたが、その時同様に、教職がいかに楽しく素敵なお仕事かについて教えていただきました。

大阪成蹊大学 幼児教育 講演会

9月5日(火)7限

大阪成蹊大学教育学部教育学科より准教授の可兒勇樹先生をお招きし、幼児教育における体育実技についてご講義いただきました。

児童になりきって実習を行い、童心にかえって楽しく学ぶことができました。

一つ一つの動きに幼少期に必要な筋力や思考・想像力を身につけるための工夫がなされていて、教育とは何か考える良い機会となりました。

体を動かしながら自然と仲間づくりができ、普段とは違った生徒の表情を見ることができました。

令和5年度学校説明会・類型座談会(SNR78)

8月18日(金)の学校説明会、19日(土)類型座談会に多くの類型生徒が携わってくれました。

1日目の学校説明会は、オンラインで各教室に画像・音声を流す形で実施され、代表生徒3名が中学生・保護者の方に向けて、類型についての説明を行いました。2日目の類型座談会は、4教室に分かれ、最初に類型についての説明を行い、その後はグループ毎に中学生・保護者の方から質問を受け、返答する形で進めました。中学生からの熱心な質問に、時間を延長して対応する光景も見られました。

誘導・案内・受付・司会進行等々、全てがボランティア生徒による運営で、皆さんの持つ力に改めて感心しました。皆さんに憧れて、類型への入学を希望してくれる中学生が増えると期待しています。

3日目の行程その2

最終日、最後の活動は相馬市総合福祉センターで、地元の3つの高校から参加してくれる高校生との交流でした。

お互いの活動紹介を披露した後、グループでテーマを決めて意見交換をしました。チームHYOGOメンバーがこの3日間に訪問した所や感じたことを伝えると、福島の高校生から「その場所には行ったことがない」「兵庫県の高校生の方が原発問題などよく知っている」などの発言が飛び出したり・・・。確かに相馬市は福島県の北に位置しているので、遊びに行くのも英検の2次試験を受けるのも、お隣の宮城県仙台市(電車で1時間)に行ってしまうそうです。

地震や原発の話をした後は、各グループ部活の話や方言の話などで盛り上がっていたようです!

なかなか出会うこともない、福島と兵庫の高校生。異文化交流(?)できたでしょうか。

※2日目の夜のセッションの様子がテレビで取り上げられました。

【NHK】

【福島テレビ】

県外の高校生に経産省・参事官が出前授業《福島第一原発・処理水海洋放出》理解の醸成は正しい知識から

3日目の行程その1

記事が前後しますが、昨日の最終日も濃密な1日を過ごしました。

おいしい福島の海の幸を使った朝食をいただいたあとは、相馬市観光協会の大谷さんより、福島の漁業についてのお話がありました。温暖化の影響か、いまはフグがよく獲れるそうです(なんと下関の3倍の水揚げ量!)。ただ、もともとフグが獲れるところではなく調理人がおられないそうで、勉強中とのことです。

場所を相馬双葉漁業協同組合に移し、施設の見学。ちょうど処理水の海洋放出の日だったのですが、荷揚げやセリなど活気あふれる様子を見せて頂くことができました。漁業従事者の方は若い方も多いそうで、作業用のつなぎもカラフルでおしゃれになってきているとのことでした。

漁協には収穫した魚の放射線検査をする施設があり、国の基準より厳しい基準で1魚種1検体で検査されているそうです。

またまたバスで移動し、昼食会場へ。

ホテルスタッフの井島さんから地域づくりのお話を聞きました。

県外から観光に来てもらうために、「若者たちが何をしたいのか?」ということをテーマに、真っ暗な小島で星を見る、親子でカニつり、窯でピザ焼きなど、色々なイベントを作っておられるそうです。

お昼ご飯のお弁当をいただいた後は、いよいよ最後の活動へ出発です。

福島から帰ってきました

怒涛の3日間も終了し、24日の19時過ぎに無事に伊丹空港に帰ってきました。

伊丹空港近辺の雷雨のため、ひとつ前の便は名古屋空港へ。ひとつ後の便はキャンセルとなりました。私たちの乗る飛行機も名古屋に到着かキャンセルになる可能性大と言われましたが、なんとか帰りつくことができました。

ニュースでは処理水の海洋放出が報道されています。鳴尾メンバーも、自分で見て聞いたことを、遠いどこかの出来事ではなく、自分ごととして色々と考えた内容をアウトプットしていきたいと思います。

2日目の行程その3

各所でのメンバーからの質問が絶えず、押しに押した2日目。

晩御飯後の対話は経済産業省資源エネルギー庁 廃炉汚染水対策官の木野 正登さんです。

ジオラマを使いながら今回の処理水の話をして頂き、質疑応答。ここでもチームHYOGOメンバーからの質問は尽きません。明日から放出予定の処理水について、自分たちなりの考えを出そうと一生懸命でした。

1日の振り返りが終了したのが22時前!

モヤモヤとした思いはまだまだ晴れないかもしれませんが、お風呂に入って頭の中をスッキリ整理します!

2日目の行程その2

昼食後は、浪江診療所で看護師として働く吉田さんとの対話から始まりました。被災者の健康を守る方法は、病院で診療することだけではないと知ることができました。

その後は、アートを通して震災を語り表現する「おれたちの伝承館」の見学。午前に訪れた伝承館とはまた違ったベクトルの伝承館で、アーティストの方からその作品への想いも教えていただきました。

次は、小高パイオニアヴィレッジにて代表の和田さんとの対話です。福島に課題が山積みである現状を、ここにしかないビジネスがあるとポジティブに捉え、自立した地域社会の実現のために事業を創出する活動をされています。

様々な立場の方からお話を聞く中で、同じ物事に対しても立場によって捉え方や考え方が大きく変わることを感じたのではないでしょうか。

2日目の行程その1

2日目は内容盛りだくさんです。

まずは、双葉町や浪江町でのフィールド学習。

町並みを見て回ったり

請戸小学校を見学したり

様々な場所を見ながら、当時の様子を想像しました。

次は東日本大震災・原子力災害伝承館の見学。

甚大な複合災害を後世に伝えるために作られたこの伝承館で感じたものは、きっと1人1人異なるでしょう。仲間と積極的に意見交換できたかな?

本日の行程その2

宿舎に到着後は、ひと息つく間もなくグループワークです。

今日の振り返りをグループ内で共有しました。

その後は東京でのお仕事を早期退職され、大熊町復興支援員として、福島の復興のための活動をされている常世田さんとの対話。

晩御飯(バイキング)をはさみ、再度グループワークと発表。

21時までびっしりと活動し、疲れた頭と身体を大浴場で休めて明日にそなえます!

本日の行程その1

プロペラ機に乗り込み

富士山を通りすぎ

9時過ぎに福島空港に到着しました。

昼食をとった後、東京電力廃炉資料館から福島第一原子力発電所の見学へ。保安上の理由により一切の撮影は禁止で、画像はありませんが、先日総理大臣も視察に訪れた場所です。

間近で見る原発の建物はテレビで見た水素爆発の後、そのままでした。

あさってからは処理水放出が決まったとのニュース速報もあり、みなさん真剣に説明を聴きながら見学していました。

ひとつの事実に対して、それぞれがどう感じ、どう考えるか。ぜひ新学期にフィードバックしてもらいましょう!