研修の様子

8月2日(火)ⅢC1252 (中高)家庭科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 ICTを活用した授業展開について

発 表 実践事例報告

・家庭科の学習場面に応じた効果的なICTの活用

演習・協議 1人1台端末環境下での家庭科の授業実践

・1人1台端末を、主体的・対話的で深い学びにつなげるために

〔受講者の感想〕

- 児童生徒の学習の理解を深めるためにICTを効果的に取り入れていきたい。

- ICTの具体的な活用方法を知ることができ、実際の授業場面をイメージすることができました。

- 特別支援学校に所属しているため、ICTを活用した授業を実践できる場面は限られるかもしれませんが、今日学んだツール等を授業の中で取り入れたいと思いました。

8月4日(木)ⅢC1259 (高)商業科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 地域の課題解決と活性化を担うビジネス創造

ー工夫の巻きずしで町おこしー

講義・協議 高等学校におけるマーケティング分野の指導のあり方

[Live配信] ・主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくり

発表・演習 商業科をプロデュース

・商業科の取組を広報するポイント

〔受講者の感想〕

- マイスター工房さんの取組や山本先生の話から、マーケティングを教えることの意味、教員としてマーケティングを学び続ける必要性について再認識することができました。

- 本日の研修を通して、挑戦していく気持ちをもっと持たないといけないと感じました。授業で外部とのつながりをあまり持てていないので、高大連携などを含めて生徒に様々な立場の人の話を聞ける機会を持たせてあげたいと思いました。

- マーケティングの分野では依然として知識を詰め込むような指導に偏っていると改めて感じました。自身が大学で専攻していたマーケティングの分野で、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、色々試行錯誤していきたいと思いました。

7月26日(火)ⅢB1203 リーダーシップ講座

〔研修の概要〕

講 義 組織を活性化するリーダーシップの在り方とは

愛媛大学 教授 露口 健司

演 習 勤務校における自身の役割を考える

・教職員の協働体制の確立に向けた自身の役割

〔受講者の感想〕

- ミドルリーダーについて難しく考えていましたが、日常の中で取り組めることがたくさんあることが分かりました。また、その存在意義を理解できました。

- 風通しの良い職場づくりを通して、学年間、専門部間、学校全体が一致団結して、より良い教育を推進していきたいと思います。

- リーダーとして発言の機会を増やし、明るく、誰もが意見を出しやすい雰囲気の職場にしたいと思います。

7月22日(金)ⅢC1240 外部施設の活用による理科講座

神戸地方気象台において、「ⅢC1240 外部施設の活用による理科講座」を実施しました。

〔研修の概要〕

実 習 神戸地方気象台 館内見学

講義・演習 日常の事物や現象を理科の授業に生かす手法について

・防災の視点を踏まえて

講義・演習 外部施設を活用した気象分野の指導の在り方について

・防災の視点を踏まえた科学的な探究の過程を考える

演習・協議 外部施設を活用した理科授業の在り方について

・生徒の観察・実験、実習に生かす視点

〔受講者の感想〕

- 神戸地方気象台という、普段はなかなか行くことができない施設で研修でき、観測装置などの実物に触れることで、体験することの大切さを改めて感じることができました。

- 外部施設の専門家による出前授業等を活用しながら、子どもたちの学習意欲を向上させていきたいと感じました。

- 特別支援の生徒に理科の内容による外部施設を活用した授業は難しいと思っていましたが、研修を通して授業で外部施設を活用するイメージを持つことができました。

7月26日(火)ⅢF1503 いじめ問題への対応講座

7月26日(火) ⅢF1503 いじめ問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:いじめ問題に適切に対応するために

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

- いじめについての法律や理論については、よくわかっているつもりでしたが、これをいかに実践に移すかは、先生の数だけ方法があると感じました。起こってしまったいじめに対して対応する方法をしっかりと理解することも大切ですが、私自身は、いじめを起こさない環境づくりに力を入れたいと強く思いました。いじめの予兆には、深い児童理解が必要であり、教師自身の人権感覚を高くもつことも大切だと思います。日々子どもたちと向き合い、子どものもっている想いをしっかり聴き、いじめを見逃さないように過ごしていきたいと思います。本日は大変貴重な講義をしていただき、ありがとうございました。

- ダイヤモンド・ランキングの演習がとても印象に残っています。自分にはない他の先生の考えに触れることもでき、大変有意義でした。また、合意形成の難しさやそれを超えて出てきた結論の大切さについて実感できました。生徒同士、まわりの人とコミュニケーションを深める機会にもなり、他者の気持ちや考えに触れる良い機会にもなると思います。それを通していじめの未然防止にもつなげていけたらと思います。行事が多い二学期に取り入れてみたいと思います。ありがとうございました。

7月13日(水)授業実践講座B(第1回)

※ⅢC1218・ⅢC1224・ⅢC1230・ⅢC1236・ⅢC1243の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 時代の流れに沿って、指導の方法を臨機応変に考えていきたいです。また、ICTの効果的な活用について工夫を重ね、勤務校の先生方にも周知していきたいです。

- ICTは使用すれば良いというものではなくて、生徒の立場に立って効果的に使うことが大切だと思いました。

- 各教科ごとの情報共有では、実践的ですぐに取り入れられる情報が多く有益でした。また、教科を横断して行った協議では、それぞれの教科の特性に応じたICT活用への考え方を知ることができて新鮮でした。

7月19日(火)ⅢC1249 (高)芸術科(美術)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「指導と評価の一体化」の実現に向けて

-学習指導要領の改訂を踏まえた学習評価の改善-

演 習 芸術科(美術)における観点別学習状況の評価

・評価規準の作成

・指導と評価の計画

〔受講者の感想〕

- 疑問に思っていたことを同じ教科の受講者と議論することが出来て有意義だったと感じました。

- 他校の先生方の実践や評価のための取組を聞いて、これらに生かしていきたいと感じました。

- 教科の特性上、学校によって評価方法に違いがあると思います。まだまだ再考の余地はありますが、今日教えていただいたことを踏まえて、より良い評価方法を考えていこうと思います。

7月19日(火)ⅢC1248(高)芸術科(音楽)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業づくり

島根大学 教授 藤井 浩基

演 習 音楽的な見方・考え方を働かせる授業づくり

・感性を高め、音楽によって生活や社会を豊かなものにするための授業づくりの工夫

〔受講者の感想〕

- 身の回りには、音楽が想像以上にあふれており、その実例を多く教えていただくことができました。身近な音に対する疑問や、気づきを学習につなげていきたいと思います。

- 日常生活にあふれる音楽に生徒が耳を傾け、心を動かすことができるかどうかは、学校教育の責任が多分にあるのだと感じました。生徒の感性を最大限に引き出すためには、教員自身が幅広い経験と豊かな感性を持ち合わせている必要があり、学び続けていかなければならないのだと実感しました。

- 本日、初めて体験した三線から奏でられる沖縄音楽は、生活の中で聴き馴染みのある音楽ですが、指導することについては、私自身、少し難しさを感じています。まずは私たちが新たな楽器に挑戦するなど、研修を積み、良さを伝えられるようにしていきたいと思いました。

7月13日(水) (中)プログラミング教育講座①

※7/13(水)ⅢE1306 (中)プログラミング教育講座①を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 中学校段階におけるプログラミング教育

・小学校段階を踏まえたプログラミング教育

・技術・家庭科(技術分野)におけるプログラミング教育の目標と内容

演 習 技術・家庭科(技術分野)における授業づくり

・「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツ」に対応した教材の活用

〔受講者の感想〕

先生方の発想が良い刺激になりました。なかなか技術科で集まることがないので使用している端末の違いや環境を知ることができてよかったです。

scrachやmicrobitなど、教師側のスキルを伸ばす必要があると思いました。

今回の学習指導要領改訂は前よりも何をしたらよいかわかりにくいところがあったので、また色々とチャレンジしていきたいです。

7月11日(月) ⅢA1101 学校における危機管理講座

7月11日(月) 学校における危機管理講座を実施しました。

講義:学校における危機管理 -学校事故等の事例から-

講師:多聞法律事務所 弁護士 中川 勘太 氏

演習:学校内外における事故等への対応の在り方

・自校の危機の予測

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が事故や被害にあわないために

〔受講者の感想〕

・事前の準備の大切さと情報の共有が重要であると感じました。 危機管理は一人でできるものではないですし、

臨機応変に行動しすぎても統制がとれません。緊急時に自分の役割を理解し、行動できないといけないと思い

ました。 また、子ども自身に危機管理能力をつけさせていく視点も持っていきたいです。多岐にわたる危機

管理能力でまず、自分を守るための行動を考えさせていきたいです。それが個人の主張になりすぎないよう

にも配慮したいです。

・ネット被害に合わないために身に付けさせる力について様々な視点から知識を深めることができたので、

校内で継続的に指導できるような体制づくりについて、帰ってから相談したいと思いました。

・ネット被害については学校が知らないところで完結していることもあり、いつの間にか、被害加害の関係に

なっているので、そのためにも日頃から意識させることが必要だと感じました。

7月12日(火)授業実践講座A(第1回)

※ⅢC1217・ⅢC1223・ⅢC1229・ⅢC1235・ⅢC1242の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 同じ教科の先生方だけでなく、他教科の先生方とも情報の共有ができて勉強になりました。まだ十分にICTの活用ができていないので、次回に向けて挑戦していきたいです。

- ICTを授業に取り入れることをメインに取り組んできましたが、授業で効果的に活用できる場面を改めて見直すことができました。

- 各教科でICTの活用方法が異なっていたので新しい発見へとつながり、参考になりました。

7月7日(木) (小)プログラミング教育講座

7月7日(木) (小)プログラミング教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

演習 小学校段階におけるプログラミング教育

・コンピュータサイエンスに触れるアンプラグド

・図形を並べて表現するビジュアルプログラミング

・センサーやモーターを活用したフィジカルプログラミング

発表 プログラミング的思考を育成する授業実践

ー先進校の授業に学ぶー

演習・協議 プログラミング教育の進め方

ー兵庫県版プログラミング教育スタートパックに学ぶー

〔受講者の感想〕

・今日の研修で、プログラミング教育では子どもたちにどんな力をつけさせるかが自分の中で明確になったので、できることからチャレンジしたい。

・プログラミングの実践校の話を聞いて、授業の導入時に入れたり、各教科の中で、できる内容を工夫して取り組んでみたい。

・普段の授業の中に少しずつでもプログラミング教育を取り入れていくことで、授業に対する気持ちや態度が変わる児童もいるのではないかと感じた。

・プログラミング教育を進めていくために、計画的・組織的に取り組んでいけるように進めていかなくてはならない。

7月7日(木)ⅢB1201 教育経営講座Ⅰ(第2回)

〔研修の概要〕

講 義 教職員のコンプライアンス意識の醸成

ーリーダーとしての在り方ー

演 習 教育活動を支える教育法規Ⅱ

・危機管理と法規(事例研究をとおして)

〔受講者の感想〕

- 気の緩みが安全配慮義務違反につながることもあり、その結果として民事責任を問われることがあるとわかりました。

- 2回にわたり、普段あまり意識しない法規について触れ、新たな視点や選択肢が増えたような気がします。

- 過去の生徒指導等を振り返る良い機会になりました。これからは法規を深く学び、法的根拠をもとに、自信をもって課題に対応したいと思いました。

ⅢC1114(小中)道徳科授業実践講座Ⅰ

7月5日(火)にⅢC1114(小中)道徳科授業実践講座Ⅰを実施しました。

【講義】

対話で児童生徒の考えを深める授業づくり

【発表】

対話で深める授業実践

【演習】

対話で深める授業づくり

・主発問の精選

・評価の視点を生かした学習状況の見取り

〈受講者の感想〉

・授業ではワークシートに書かせることが多く、書く方が自分の考えをまとめることができるのではないかという考えがありました。生徒同士の対話を考えた時に確かに自分の意見を書くと、それを発表して終わりになってしまうなと感じました。少しずつ取り入れていこうと思いました。

・午後からの演習では、生徒に何を考えさせたいのかという軸をしっかり持っておくことが大切なのだと思いました。中心発問、補助発問は生徒の姿を想像してかなり吟味しないといけないと改めて感じました。今後の授業に活かしたいと思います。

・自校で人権の校内研修はよくしているが、道徳に関してはしていませんでした。午前の講義では、ワークシートを使って発問を考える中で、授業前の教材研究の重要性を改めて実感しました。別府西小学校の片岡先生が使っておられた教材分析シートも活用していきたいです。また、その有用性を自校の職員にも伝えたいと思いました。午後からの研修では、ワークシートを使って班で協力して教材研究を行いました。先生方の各校での実践から学ばれた経験に基づく様々な意見が交流できました。動画で研究授業の様子を見てから、対話的な授業をする上で大切なことを聞き、明日からの実践に生かしていこうと思いました。

7月7日(木)ⅢD1207(高)特別支援教育の視点を生かした生徒指導講座

〔研修の概要〕

講 義 高等学校における特別支援教育の視点を生かした生徒指導

演 習 特別な教育的支援を要する生徒への対応について

・勤務校で必要な合理的配慮の在り方を考える

〔受講者の感想〕

- 教員側が良かれと思ってやっていることでも、生徒の将来を考えたときどうなのか、という視点に立って支援する必要があると気付かされました。勤務校に帰って先生方と共有したいです。

- 生徒のためにやっているつもりの合理的配慮が、実は教員側が指導しやすいものになっていたと気づきました。効率化を求めるだけでなく、生徒自身が成長できる方法を考えていきたいと思います。

- 合理的配慮の柔軟な見直しをその都度行えていなかったと反省しました。生徒に合った配慮を保護者と共有してより良い支援につながるようにしていきたいと思います。

7月4日(月) ⅢF1502 自他の命を大切にする心を育む教育講座

7月4日(月) ⅢF1502 自他の命を大切にする心を育む教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:自他の命を大切にする心を育むために

講義・演習:児童生徒の命を守るために

〔受講者の感想〕

○「自殺予防に生かせる教育プログラム」を用いて、自分の気持ちのしんどさに気付いたり

(早期認識)、周りに助けを求めることができたり(援助希求)すること、また、周囲の

子ども や大人(教職員)がそれを受けとめられるような信頼関係・環境を構築していく

ことができるような体制づくりにしたいと思いました。

○生徒をとりまく環境は多様化しており、心の問題を抱える生徒は少なくありません。我々

教員は、危機的状況にある生徒に直面する可能性も高いので、子どもたちの命を守るゲー

トキーパーとしての責任を自覚し、指導に努めたいと思いました。

6月29日(水) ⅢE1312 情報担当者養成講座

6月29日(水) ⅢE1312 情報担当者養成講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義 学校教育情報セキュリティ・システム担当者(情報担当者)の役割

演習 教育情報ネットワークの構成と機器の設定方法

・教育情報ネットワークの全体像と提供サービス

・コンピュータの設定方法

演習 校内LANの運用・管理とネットワーク障害への対応

・セキュリティの考え方

・コマンドプロンプトの活用方法(コンピュータや周辺機器の設定情報確認、ネットワークの疎通確認)

・ネットワーク障害への対応方法

〔受講者の感想〕

・いままでやっていたトラブル対応やネットワーク設定の作業の意味がわかり、まさに点が線につながりました。

・情報科の教員に頼る部分が多かった。生徒指導、進路指導と同じく、多くの教員が関わることから、自分自身だけがわかっている状態ではなく、

多くの先生と協力していく必要があると感じた。

6月24日(金) 3E1311 情報モラル教育講座

6月24日(金) 3E1311 情報モラル教育講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:情報社会に主体的に参画する態度を育む指導

演習:情報モラル育成のための授業づくり

〔受講者の感想〕

・情報モラル教育の中で、どのように進めればよいのかモヤモヤしていた部分が晴れたように感じた。大変分かりやすく、納得するものが多かった。

自校での課題は多いが、学んだことを共有して、学年、学校全体でできることから取り組みたいと思いました。

・子どもたちがルールを破ってしまいそうになるのはどんな時かを、当事者意識を持たせながら考えさせたいと思いました。

・情報モラルと聞くとそれだけで、苦手と思っていましたが、少し教える自信がつきました。

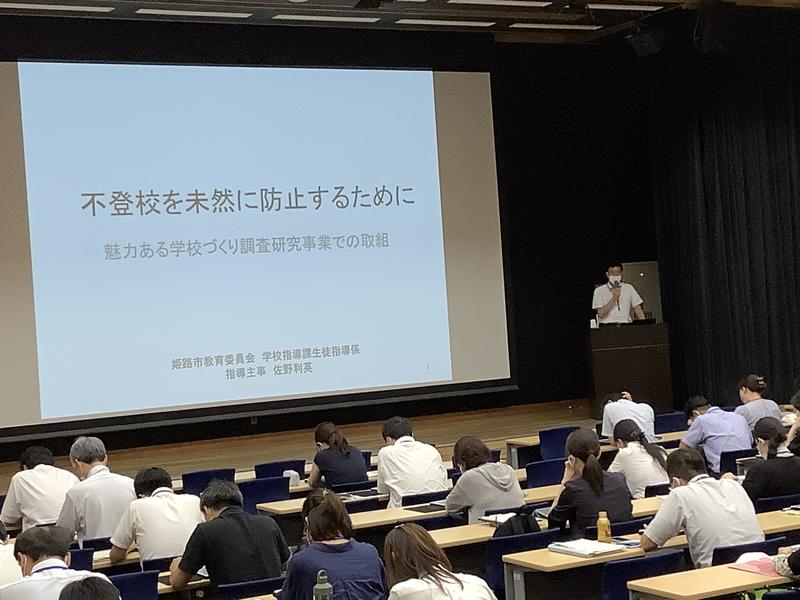

6月20日(月) ⅢF1507 不登校への対応講座

6月20日(月) ⅢF1507 不登校への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:不登校児童生徒の内面の理解に生かせる視点

発 表 :不登校を未然に防止するために

講義・演習:児童生徒や保護者に寄り添った支援

〔受講者の感想〕

○自分を主語にして自分の思いを伝えることのできるI-message は、すぐにでも実践できると

思いました。その心がけ一つで、相手の受け止め方が異なり、教室やクラス内でもよりよい

生徒との関係を築く土台になると感じました。

○魅力ある学校にしていくために関係づくり、絆づくりを進め、自己肯定感を高めていくこと

が大切であることを学びました。

○自分の関わり方を見直す良い機会となり、自分の感覚や考えだけに捉われず、多角的・多面

的な視点で問題の本質へ迫っていくことを学びました。今後の指導やカウンセリングに生か

していきたいです。

ⅢC1113(小中)体育・保健体育科授業実践講座

6月15日(水)にⅢC1113(小中)体育・保健体育科授業実践講座を実施しました。

【講義】

豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

-課題を見付け、その解決に向けた学習過程-

【発表】

発達の段階を踏まえ、系統性を意識した「ボール運動系」領域の授業実践

【実習・協議】

「ボール運動系」領域の授業づくりにおける効果的なタブレット端末の活用

・撮影動画を通して、運動特性を的確につかむ活動

・Jamboardを活用して、自分や仲間が直面する課題を比較、分類、整理し、解決策を見いだす活動

<受講者の感想>

・午前と午後とすごくつながりのある内容で非常に有効に感じました。体育が苦手な子どもでなく、得意な子どもがまきこんで楽しくしていくことが大切だと学びました。そういった場を増やしていくことで、学級づくりに生かしてしていけると、改めて気付かされました。明日からすぐにでも生かせる内容ばかりで、とても実りのある一日になりました。

・以前よりボール運動領域における戦術の系統性について関心があり、本研修の内容がたいへん役に立ちそうです。運動の苦手な子ども達も含めてみんなで楽しむためには、思考の見える化、課題の明確性が重要だと感じました。午後からの研修では、実技を通して戦術学習を実際にやってみることで、自分自身も改めて運動の楽しさを味わいました。今後の実践でもこのような姿を増やしていきたいと思います。

6月15日(水) 3E1301 教員が授業で活用するICT基礎講座

6月15日(水) 3E1301 教員が授業で活用するICT基礎講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性やその基本操作

演習:学習指導の効果を高めるためのICT活用について

ーICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性を生かすー

演習:効果的な教材の作成

・写真・動画の加工

〔受講者の感想〕

・ICT機器を使うことを目標とせず、生徒の成長のためにどのように活用するかを考える良い機会になりました。

・ICT機器を上手く活用すれば、自分が教えたいことがスムーズに進めることができ、生徒もより授業の理解度が深まると思う。

ICT機器の扱いにはなかなか抵抗があるが、これからもっとICT機器の勉強をしようと思う。

・使うことに重きをおかず、どういう場面で使うといいのか、子どもたちに効果的な方法を考えることが大事だと思いました。

6月8日(水)ⅢF1501 教員と児童生徒のためのストレスマネジメント講座

6月8日(水) ⅢF1501 教員と児童生徒のためのストレスマネジメント講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義・演習:教員のためのストレスマネジメント

講義・演習:児童生徒が抱えるストレスの理解と対応

〔受講者の感想〕

- 多忙を極める学校業務の中で、教員のメンタルが子どもたちに与える影響は大きいと感じました。100%でなく適切な緊張感を持ちながら取り組むことが長続きする秘訣だとわかりました。

- 体を使ったリラックス方法や考え方を変えるだけで、ストレスが軽減できることがわかりました。特に、体をリラックスさせる方法は、職場や家ですぐに実践できそうなので実践していきたいです。

- ストレスマネジメントに関わる授業は少ないですが現代の生徒にとっては必要だと感じるので、授業や学級経営、部活動など様々な場面で活かしていきたいです。

兵庫県教員資質向上指標と自己評価シートの活用について

兵庫県教員資質向上指標と自己評価シートの活用について動画を掲載しています。

6月1日(水) ⅢB1201 教育経営講座Ⅰ(第1回)

〔研修の概要〕

講 義 教育法規の基礎

演 習 教育活動を支える教育法規Ⅰ

・学校教育活動に対する教育法規の整理

〔受講者の感想〕

- 学校教育活動を実践する際には、経験やスキルだけではなく、根拠となる教育法規も大切であることを再認識しました。

- 日頃から教育法規を意識することが、学校のリスクマネジメントに繋がっていくため、正しく理解しておく必要があると思いました。

- 教育法規の体系や基礎等、知識が深まりました。教育法規について、もっと理解を深めたいと思いました。

兵庫県立教育研修所 令和3年度研究発表会

3月15日に令和3年度研究発表会を実施しました。

12月8日(水)ⅢC1105・ⅢC1106(小)外国語活動、外国語科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義:コミュニケーションを図る素地・基礎となる資質・能力の育成をめざして

-指導と評価の一体化に向けた授業づくり-

神戸市外国語大学 教授 横田 玲子

発 表:評価の工夫 尼崎市立武庫庄小学校 教諭 上村こずえ

演 習:自分や互いの考えや気持ちなどを伝え合う力の素地・基礎を育むための授業の在り方

〔受講者の感想〕

・評価について、思考・判断・表現の観点を評価するためには、活動の目的を明確にするなど授業づくりの段階でもうひと工夫必要だと感じました。中学校に向けて、やはり書く力は必要だとおっしゃっていたので、授業の中で身に付けるべきことを再度確認して、3学期の実践につなげていきます。また、スモールトークについて、他の先生との交流を交えながら演習をすることで、スモールトーク自体の目的や、具体的な方法を改めて確認することができました。

・教師が、話してみる、コミュニケーションを楽しむことが、まず必要だと感じました。また、どのように評価するのか学校で共通理解して、系統立てておくことの大切さも再認識しました。そしてそれを子どもたちとも共有することで、子どもたちのモチベーションにも繋がることが分かりました。スモールトークも積極的に取り入れ、子どもたちが英語を話す機会を増やしていきたいです。

・どの授業でも目的やめあてを持って子どもたちが取り組むことが大切だと感じました。英語の評価は難しいと思っていたけど、今日の講義を聞いて教科書を使ったり場面設定をしたりするなど色々な工夫をこちらがしなければいけないと改めて思いました。毎日の質問を少しずつ変えながらしようと思いました。子どもたちが同じパターンを繰り返し行う事で自信を持って活動できるようになることを改めて感じたので、繰り返していくことは重要だと思いました。ゴールを設定する重要性を知ったので、今後も活かしていきたいと思います。

・主体的に子どもたちを参加させるには、small talk の場面を例に挙げて、何を尋ねたいかを考えさせることが子どもが自分から発信したいという思いを引き出す問いかけになるということを教えていただきました。これまで、自分の発音よりもALTの発音やデジタル教材の発音を聴かせた方がよいと思っていましたが、子どもとともにスキルアップするつもりで、教師が進んで使うことが大切なのだと思いました。また、言語活動とは、単に英語を使って話す活動ではなく、自分の考えや気持ちを伝える活動であると分かりました。教科書の題材を用いるにしても、子どもにとって必然性のあるもの、意図と楽しさが感じられるもの、相手意識が持てる活動にするために、ひと工夫が必要であることが分かりました。単元計画においても、単元の出口の言語活動について考えてから組み立てていくと、めざす子どもの姿がぶれずに指導していけると感じました。

12月7日(火)ⅢC1102・ⅢC1108(小・中)社会科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義 社会的事象を多面的・多角的に考える力の育成をめざして

兵庫教育大学 名誉教授 米田 豊

発 表 学習の問題を追究・解決する活動の充実をめざした授業実践

西宮市立名塩小学校 教諭 松浪 軌道

課題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業実践

姫路市立安室中学校 教諭 藤本 将英

演 習 主体的・対話的で深い学びを実現する授業の在り方

-タブレット端末等を活用した「地理的分野」の授業づくり-

・児童、生徒が収集した様々なデータや地図情報を比較・関連付け、深く分析

する指導の工夫

〔研修の感想〕

・午前中の米田先生の講義で、評価の在り方がよく分かりました。米田先生が仰っていたように、私自身これまで評価に悩んでいました。特に「主体的に学習に取り組む態度」の評価です。今回の講義で、先生が示された「既習知識を活用し仮説を立てる場面」「対話をもとに仮説を立てる場面」「新たな問いを立てる場面」で明確な評価基準をつくり、主体的に学習に取り組む態度を育てる授業づくりをめざし、評価につなげていこうと思います。

・講義、実践発表を聞き、特に予想、仮説を立てるための主体的に学ぶ態度の育成について、具体的に示していただき、教師の関わり方、子ども同士の対話の流れなどをつかむことができました。実践発表で動画を見せていただき、図解や資料の準備など対話を活性化させるための引き出しが多いのも、子どもの主体性が発揮されることにつながっていると感じました。対話の活動は、各教科や特別活動を含めて、自分の考えを伝えられる集団の風土や子ども自身の素地をつくっていく必要があるとも感じました。

・評価については自分自身曖昧な部分が多くあり、主体的に学習に取り組む態度については、とても参考になりました。生徒に予想をさせ、仮説が立てられるように発問を工夫し、授業を良い方向に導いていきたいと思います。社会の概念をしっかりと捉えさせ、生徒自身が新たな問いを考え出せるように授業構成を考えていかなければならないと感じました。また、思考過程と習得知識の両面を意識した授業を行い、知識を詰め込むだけでなく、比較、関連付けなどを通して、生徒がしっかりとした知識が身に付くようにしたいと思います。演習では、国土地理院の地理院地図を使って比較させられることで生徒はよりわかりやすくなると感じました。意見交流でも有意義な話を聞けてありがたかったです。

・演習で実際に操作した地理院地図(国土地理院)は地理的分野の単元によってはとても有効活用ができると感じました。演習の中で考えた活用のメリットと留意点を意識しながら取り入れていきたいです。また、地理院地図に限らず、ICT活用においてメリット、留意点を意識することを今日の学びとして今後につなげていきたいと感じました。

12月6日(月) ⅢD1101 (小中)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 体系的・系統的なキャリア教育の在り方

-キャリア教育の充実に向けて-

筑波大学 教授 藤田 晃之

発 表 特別活動を要とした教育実践について

赤穂市立御崎小学校 教頭 東 豊

演 習 キャリア形成の基盤となる資質・能力を育成する授業づくり

・キャリア教育の要としての特別活動の指導の工夫

・「キャリアノート(キャリア・パスポート)」の効果的な活用

〔研修の感想〕

・キャリア教育は、何か特別なことをしなくてはいけないと身構えていたが、筑波大学教授藤田先生の講義を聞いて、日々の教科等の指導がキャリア教育とつながっていることが分かりました。児童の学力をつけるために、用語や計算方法などを教え込んでしまっていた自分を反省し、これからは児童の実態を把握して具体的な目標を設定することに留意して指導していきたいです。児童が「学ぶことは楽しい」と感じてあらゆる可能性を導き出せるように、教材研究をしっかり行い、自分自身の指導力も向上させていこうと思います。職員一人一人がキャリア教育とはどのようなものか理解し、学校として取り組んでいくことが大切だと思いました。

・藤田先生の講話においては、実践編が大変学びとなりました。中でも、教科の目標とキャリア教育の目標を別で考えずに、その都度効果的な助言や対話をすることが大切であると学びました。そうするためには、児童の実態把握を丁寧に行い、明確な目標を立てて実践していくことが重要であると改めて実感することができました。東先生による実践発表においては、本校で今年度も継続して取り組んでいるものがあるので、今後も分析や考察が必要になると感じました。演習においては、基礎的・汎用的能力を理解した上で、協同的に分析したり、手立てを考えたりすることで、キャリア教育の一端を感じることができました。本日の学んだキャリア教育の視点を意識して日々の実践を積み重ねていきたいです。

・キャリア教育というものも漠然と知っているという程度だったのですが、藤田先生にわかりやすく教えていただき、音楽や家庭科の授業を通してもキャリア教育を行なっていけるのだと思いました。自分たちの学習がキャリア形成と深く関わり、将来生きていく力となる感じることは、学習態度の意欲に繋がり、教師がしっかりと目標を設定し、何をどのように学ぶかというプロセスを大切にしながら授業をすすめていく必要があると思いました。東先生の発表では、生の学校現場での取り組みを聞くことができ、学活や代表委員会等を通じて長い目でキャリアプランニング能力を育てていく実践方法を学べました。

12月3日(金) ⅢC1114・ⅢC1115(小中)道徳科授業実践講座Ⅰ・Ⅱ

〔研修の概要〕

(講座Ⅰ・Ⅱ)

講 義 道徳科における指導と評価の工夫

-「対話」により深める授業づくりを通して-

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

(講座Ⅰ)

講 義 読み物教材を活用した授業の構想

演 習 指導と評価の一体化に向けた授業づくり

・道徳科におけるICTの効果的な活用

(講座Ⅱ)

発表・模擬授業 多様な指導方法を生かした授業づくり

演 習 ねらいに迫るための指導方法と評価の工夫

・道徳科におけるICTの効果的な活用

〔研修の感想〕

・道徳で一番難しいと思っていた問い返しについて、子どもたちの発言のもっと知りたいと思う部分を聞くような形が問い返しの原点だと教えていただきました。より対話で深い学びにつなげるためにも、改めて子どもたちの考えを受け止めることを大切に授業を進めていきたいと思いました。そして、問い返しの際は、1対1になってしまわないように、「このことについて、みんなはどう思う?」など、全体に問いかける場面も作っていきたいと思いました。また、私はこれまでワークシートに考えを書かせていたのですが、今日の講義でもあったように時間が止まってしまうというデメリットがあるということを感じていたので、ワークシートの活用の仕方についても再度考えてみたいと思いました。

・演習では、これまで悩んでいた道徳授業づくりについて、こういう風に考えていけばいいということに気付くことができました。まずは自分が内容項目についてしっかり考えることが大切であることを改めて感じました。これから、ねらいに迫るための中心発問や補助発問、問い返しについてじっくり考える時間をつくりたいと思います。

・道徳科の評価のあり方について、自分が迷っていたことが専門家会議でも検討されていることを知りました。指導要録に残す文章もそうですが、通知簿で保護者に返す文章にはまだまだ疑問に思うこともあります。しかし、今日の谷田先生の講演から、評価のポイント、また、個人に返すコメントの書き方で評価して保護者に返していくことができそうです。配布資料からも得るものがありました。道徳における「深い学び」を子どもたちから引き出していきたいと思います。

・谷田先生の講義から、受容と問い返しの大切さを学び、より対話を中心に据えた道徳科の授業を実践していきたいと感じました。さらに、評価の見取りや記述例なども具体的に提示してくださったので、資料を読み返して信頼性のある評価を心掛けたいです。また、塩家先生から、タブレットやホワイトボードの有効的な活用方法を教えていただいたので、ぜひ授業の中で実践しようと思います。最後のグループ演習では、模擬授業の中で実際に対話を体験することで、受容による安心感を得たり、問い返しによる深まりを感じることができました。

11月26日(金) ⅢC1109 (中)数学科授業実践講座

〔研修の概要〕

公開授業

数学的に考える資質・能力の育成をめざした授業の提案

-関数領域におけるICT の効果的な活用-

演習

授業を振り返って

発表

「指導と評価の一体化」のための学習評価

-単元をまとまりとした教師の指導計画と生徒の振り返りに着目して-

実習・演習

数学的に考える資質・能力を育成するためのタブレット端末等の活用

・問題解決に向けた多様な考えの共有

〔研修の感想〕

○午前中の研究授業では、ICTをつかい非常に身近な題材で面白いと感じました。同世代ですごいなと感じました。ぜひ自分もこのような授業ができればなと感じました。午後の評価の実践発表では、今年度より3観点になったことから主体的に学ぶ姿のところで頭を打っていたが参考になりました。一番驚いたのは、宿題の提出物を評価にいれていないところでした。自分の今やっていることがやはり少し遅れているのだなと感じました。ただ、振り返りの評価を毎時間見るのはなかなか膨大な時間が必要だと感じました。同じく同世代の発表であり、刺激を受けました。これからの評価のあり方の参考になりました。

○他校の先生方との意見交流ができ、実践例を学べました。振り返りシートが参考になったので特に実践し、評価につなげようと思いました。

○今日の研修で、GeoGebraの使い方を教えて頂き、非常にわかりやすいので、これからの授業で使っていきたいと思います。研修の場でも評価についてはそれぞれいろいろな方法で評価されていますが、何よりも子どもたちの次につながる評価をすることが大切だと思いました。評価に関してはこれからも議論していかないといけないと感じました。

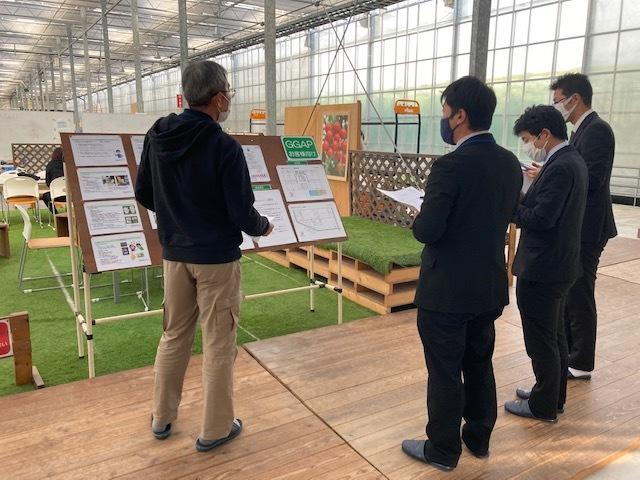

12月2日(木)ⅢC1236(高)農業科・水産科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 新学習指導要領における目標や内容を理解する

・学習指導要領の趣旨及び要点

講義・演習 農業生産工程管理(GAP)の実践事例から学ぶ

・農業生産過程におけるGAPの考え方

・次世代園芸施設導入事例での取組

演習・協議 農業生産工程管理に関する学習の在り方

・農業生産工程管理等における各校での取組や実践事例報告

・学校の特色を活かした生産工程管理に関する学習の進め方

〔受講者の感想〕

- 農業科学習指導要領の改訂では、農業生産工程管理など、安心・安全な食料の持続的な生産と供給に関する学習内容を充実していかなければならないことを知った。

- 施設見学を通して、農業生産工程管理について学ぶことができた。施設内は掲示物が充実していたり、機械・設備が整理整頓されていたりするなど、従業員の安全に配慮された環境がとても印象的であった。本日の学びを自校の教育実践に活かしていきたい。

- 具体的な実践事例から、自校の取組を考える大変良い機会となった。農業生産工程管理の学習を進めていく中で、生徒に身につけさせたい力を明確にしていくことの大切さを知った。今後は、自分自身も農業生産工程管理の知識を深めていかなければならないことを実感した。

11月25日(木) ⅢD1104 人権教育講座

〔研修の概要〕

講 義 様々な人権課題の解決に向けて

講 義 「インターネットによる人権侵害」の現状と課題

(株)情報文化総合研究所 代表取締役 武蔵野大学 名誉教授 佐藤 佳弘

演 習 人権教育の指導方法等の改善・充実

・「インターネットによる人権侵害」について

〔研修の感想〕

○人権課題は本当に様々で、日々の教育活動の中で取り組んでいき、積み重ねていくことが大切だと改めて感じました。人権課題は年々増えて複雑になってきているため、私たち教師も日々情報を収集したり、学んだりして人権感覚を磨いていく必要があると思いました。まずは、「あれ?おかしいな。」と気づくことができる子どもを育てたいと思いました。インターネットやスマホが普及して子どものいじめがますます見えにくくなったので、どう対応していくのが良いのか、難しいと感じました。子どもの事情があることも理解できるからこそ難しいので、学校でのルール、家庭でのルールを子どもと一緒に考えて作っていくことが大切だと感じました。演習では、他校の取り組みを聞いたり、一緒に教材を考えたりすることで色々な考え方に触れられたことが良かったです。

○人権侵害のクイズで、自分自身が曖昧に捉えていた内容がよく分かりました。その中でも、学校での正しい行為とネット社会での正しい行為が違うことをしっかりと教えていかないと、ネット犯罪から子どもたちを守ることができないと分かりました。ネット社会が低年齢化していることもあり、小学校低学年にとっては少し混乱してしまうかもしれないけれど、学校だけでなく、家庭や地域ぐるみで、どのような場面ではどのような行為が正しいのか考えていくことができるよう取り組んでいきたいです。

○本日の研修で学んだことは、インターネットにおけるいじめの現状とその対策の仕方です。私自身、日頃からLINEやSNS等を使用する機会が多いので、実態はある程度知っているつもりでしたが、初めて聞くものが多数ありました。日々進化する機能とともに、ネットでのいじめも多様化・低年齢化していることがよく分かったので、それらを子どもや保護者に啓発していくことが必要であると感じました。それと同時に、現状を踏まえて子どもたちとともにルールを考えていかなければならないことを知りました。被害を未然に防いだり、早期発見をして最小限に留めたりすることができるよう努力していきたいです。また、実際に被害にあった時の対処の仕方についてはまだまだ分からないことが多いので、これからさらに学んでいきたいです。

11月25日(木) ⅢC1334(高)情報科教育講座B

〔講座の概要〕

講 義:コミュニケーション手段の特徴

・目的や状況に応じたコミュニケーション手段の選択

講 義:情報デザインの役割

・ピクトグラムを用いた情報伝達

演 習:効果的なコミュニケーションを行うための情報デザイン

・情報デザインの考え方や方法を生かしたWebページの在り方

〔受講者の感想〕

○情報を伝達するために考えるべきことは何か、改めて考えることができました。

○情報デザインについて実習を伴う指導を行う必要性を理解しました。

○情報の各単元を、点ではなく線で教えたいといつも考えています。情報デザインとプログラミングなど他の単元との繋がりが見えたので良かったです。

11月17日 ⅢC1113(小中)図画工作・美術科授業実践講座

〔講座の概要〕

講義・演習 「造形や美術に対する見方や感じ方を深める鑑賞に関する資質・能力の育成をめざして」

発表 「見方や感じ方を深める「鑑賞」領域の授業実践」

演習 「主体的・対話的で深い学びを実現する授業の在り方」

・作品などから見方や感じ方を深める指導の工夫

・「鑑賞」領域におけるICTの効果的な活用

〔受講者の感想〕

○目標やねらいを明確にし、子どもたちに付けたい力を考えて、県立美術館等の社会教育施設を積極的に活用したいと思います。

○鑑賞の授業を考えるときに、その作品が描かれた背景やどんな画家だったのか等、作品についての知識や事実についてどう扱えば良いのか分からなかったのですが、自分の見方や考え方を言葉にすることで、他者の考えに触れることが大事であることが分かりました。

○演習では、鑑賞をし、子どもの気持ちになることで、造形の要素に気がつくことができました。また、「木を見る視点」「森を見る視点」を子どもたちに付けていきたいです。

11月16日(火)ⅢB1304 (小中)ICT活用推進リーダー講座(Google Workspace)

〔研修の概要〕

演 習:パブリッククラウドの活用方法

・Google Workspaceの活用

演 習:児童生徒のICT活用から情報活用能力を体系的に考える

-情報活用型プロジェクト学習を通して-

演 習:教育の情報化の推進

・研修モジュ-ルを使った校内研修計画の作成

〔受講者の感想〕

・classroomの作成やJamboard等の基本的なことから、学校での研修の持ち方や児童へICTを活用して、どのようにして学習に取り組ませていくかを学ぶことができました。

・情報活用型プロジェクト学習がとても参考になった。GIGAスクール構想という言葉だけが一人歩きして、なんとかタブレットを使うことで満足しているところがあったので、なんのために使うのか、どんな力をつけさせたいのかを意識することの重要性が改めて実感できました。

・多くの先生の活用方法を聞き、ICTをもっとうまく使うことで授業や学級活動に活かしていけると思いました。また、中堅という立場からも、どんどんと若手が入ってくる中で、校内の役割を引き継ぎ、指導していかなければならないと再認識しました。

11月15日(月)ⅢC1111 (中)英語科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義:コミュニケーションを図る資質・能力の育成をめざして

-指導と評価の一体化に向けた授業づくり-

発 表:生徒の伝え合う力を育む授業実践

演 習:生徒の伝え合う力を育む授業づくり

〔受講者の感想〕

・最初は難しく考えていましたが、この研修で具体的な方法を説明していただいて、生徒同士のスモールトークからでも簡単に5領域を統合した実践が可能であるということに気づきました。竹内先生が紹介してくださった変化する繰り返しWhat do you have for dinner?のように文法事項を簡単にすることで、活動のハードルを下げ、繰り返すことで力がついていくという進め方を、帯活動として、早速取り入れてみたいと思います。

・評価方法についてこれまで様々な研修を受けてきましたが、具体的な授業実践や評価規準についてはイメージがわかず、正直手探りで進めてきました。今日の研修を通して、新たな評価のもとで授業実践を行う意欲と自信がわいてきました。このことは、私の中だけに止めるのではなく、同僚の先生方にも共有していきたいと思います。教科書で扱う内容をいかに生徒の興味関心と結びつけたらいいのか、これまでは難しく考えていましたが、今日の授業実践を拝見させていただいて、シンプルな方法ほどより効果的だと気付かされました。どの学校もICT活用が進んでいて、焦りを感じました。環境への不満ではなく、その中で今自分にできることが何なのかを考えていかなければならないと思いました。充実した研修内容で、大変勉強になりました。

・本日の研修で、まずは中間指導の重要性を再確認できました。また、自分自身も指導や評価の際に悩んでいた観点項目についてや、ルーブリックの作り方など多くのことを学び、大変勉強になりました。研修を通じてペアやグループで他の参加者とコミュニケーションをとる機会を持つこともでき、各学校での取り組みや先生方の悩んでおられることを共有できたことも有意義でした。

令和3年11月10日(水) ⅢD1203 「政治的教養をはぐくむ教育」実践講座

〔研修の概要〕

講 義 「政治的教養をはぐくむ教育」の充実に向けて

ー高校生が身につけるべき政治的教養ー

講 師 京都橘大学 教授 水山 光春

演習・協議 自立した主体として社会に参画する意識を高める授業づくり

〔受講者の感想〕

- 政治的教養をはぐくむ教育は、地歴科・公民科の教員だけで取り組むのではなく、すべての教員があらゆる教育活動の中で実践できることがわかりました。

- 生徒に地域課題について考えさせることが、政治的教養を高める教育につながることを学びました。

- 本日の研修を通して、すぐにでも高校生に政治的教養を高める教育を実践する必要性を感じました。

11月11日(木)ⅢC1237(高)農業科・水産科教育講座B

〔研修の概要〕

講 議 地域や社会の健全で持続可能な発展を担う職業人として必要な資質・能力について

講義・演習 地域農業の課題を理解する

・地域農業の課題解決に向けた取組について

実習・協議 専門教育に求められる実技指導力の向上

・実技指導に関する知識・技術の習得

〔受講者の感想〕

- 本日の研修では、新学習指導要領の目標・内容に基づき、地域農業課題解決に向けての授業設計について考えるよい機会となった。課題を解決していくためには、農業者や農業関連産業との連携が大切であることを学んだ。

- 刈払機の操作やトラクターの運転を通して、実技指導を向上させるために自ら実践することの大切さを学んだ。実際にGPS搭載のトラクターに乗車することで、最新の専門的な知識技術の向上につながった。

- 兵庫県が推進している農業技術に関する研究を参考にしながら、生徒が科学的に課題解決していく能力を育成できるような授業に取り組んでいきたい。

11月8日(月)ⅢB1203リーダーシップ講座

〔研修の概要〕

講 義 組織を活性化するリーダーシップの在り方とは

-校内における同僚性・協働性の構築-

愛媛大学大学院 教授 露口 健司

演習・協議 校内での自身の役割を考える

-組織力を高め学校の課題を解決する-

〔受講者の感想〕

- リーダー像のイメージが広がりました。今までにはなかった新たな視点からも、業務を捉えて遂行していきたいと思います。

- ミドルリーダーとしてだけでなく、勤務校をより良くするために今後も研鑽に励みたいという気持ちが大いに湧きました。

- ミドルリーダーとして、様々な場面でリーダーシップを発揮していく必要性を学びました。また、サーバント・リーダー10の特性を1つでも多く身につけて、実践していきたいと思います。

11月9日(火)ⅢC1112 (小中)音楽科授業実践講座

〔研修の概要〕

講 義:新学習指導要領に基づくICT活用と学習評価の充実

-指導と評価の一体化に向けた音楽科の授業づくり-

発 表:主体的・対話的で深い学びを実現する授業実践

演 習:主体的・対話的で深い学びを実現する授業の在り方

〔受講者の感想〕

・講義では、いろいろな動画や音を組み込んだ話の進め方でとても興味がわく面白さがあり、私も授業をするとき、なにか心にひっかかるような仕掛けをもって授業に取り組まないといけないと実感することができました。また、鑑賞の授業の進め方も考え直すべきだなと再確認することができました。児童自ら考え表現していくような授業展開を考えていけるようにしたいです。演習では、初めて使うアプリに出会えてすっかりハマってしまいました。タッチして何度も再生して音楽作りができるというのはとても便利です。子どもたちも自分が作ったものがどんなものなのかわかるというメリットがあるので、学校の授業でも取り組んでいけたらと思いました。

・子どもたちを表現者にしていくための手立ての重要性に気づきました。子どもたちが主体的に授業に取り組むために、興味をもてるような手立てをどのように施していくのか、自分自身の研鑽が更に必要だと感じます。子どもたち自身が、音楽を通して気付き、感じ、表現していくために、音楽の4つの側面(形式的・内容的・文化的・技能的)を意識して学べるようにしていかなくてはならないと強く感じました。

・田中先生のご講義で「子どもを楽器ではなく表現者に」という言葉を聞き、はっとしました。いろんな表現方法を知って欲しいという思いで、私が思う表現を子どもたちに押し付けていたのではと気づいたからです。また、知覚と感受のお話を聞き、授業中に児童に発問する際に意識していきたいと思いました。音楽を学ぶのは楽しいなと改めて感じることができました。午後からの実践発表、演習では、具体的な実践や授業プランをお聞きすることができました。学校内で音楽の授業プランについて聞き合うことが多くはないので、大変参考になりました。音楽においても低学年からの積み重ねが重要だと再確認できました。今後の教育活動に生かしていきたいと思います。

11月2日(火) ⅢF1508 児童虐待問題への対応講座

11月2日(火) ⅢF1508 児童虐待問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義:児童虐待等の問題と関係機関との連携について

講義・演習:学校における児童虐待等の問題への対応について

〔受講者の感想〕

- 教員は、児童と過ごす時間が長く、普段から児童のことを観察し、少しの変化にでも気づける存在であるため、虐待があったり虐待と疑われたりするときは学校組織として早急に対応し、できるだけ早く関係機関につなぎ通告する必要性を改めて感じました。また、虐待の背景には児童本人や家庭が困っていることを意識し、虐待によるトラウマがあることも意識しながら、学校での児童の問題行動等にも対応していきたいと思います。

- 児童虐待問題への対応について、研修前より具体的にイメージすることができました。特にジェノグラムやエコマップを描くことで、関係性や課題点の整理にもつながり、対応を検討していく上で必要だと分かりました。早速児童への対応に生かしていきたいです。

- 前半はこども家庭センターや福祉組織の概要について幅広く情報を得られました。学校現場からは見えない組織の実態は、共に協力体制にを築いていく立場として必要な知識でした。後半は、もし学校に対象児童がいたら?と具体的に考えることにより、勉強になりました。専門機関の知識を持っていること、エコマップなど組織で理論的に思考することが、より良い支援につながるのだと再確認しました。

11月1日(月) ⅢC1245(高)実習教員のための観察・実験講座

〔研修の概要〕

講義・実習 観察・実験、実習に関する基本的な知識について

協議・演習 観察・実験、実習を効果的に行う工夫について

〔受講者の感想〕

- タブレットを利用して、教科書に記載されているQRコードを読み取り、映像を生徒に見せることは、理解を深めることにつながると思った。

- 今回の研修で色々な知識やアイデア、技術、工夫を聞くことができ、本校でも取り入れたいと思った。

- 予備実験の様子を動画等で事前に生徒に見せることは、効果的であると感じた。

10月28日(木)ⅢC1241(高)商業科教育講座B

〔研修の概要〕

講 義 地域社会の課題解決をめざしたビジネス創造

-地域社会の課題をビジネスに変える-

NPO法人 cambio 代表 後藤 高広

協 義 高等学校と大学の接続・連携

-発展的で持続可能な商業教育をめざして-

中村学園大学 講師 土井 貴之

協 義 課題研究と商業教育の在り方

-主体的な学びを促す取組-

NPO法人 カタリバ 職員 土屋 果樹

〔受講者の感想〕

- 商品開発の授業は今までも行っていましたが、もっと地域に目を向けていかなければならないと気付きました。今後は、そのことを踏まえて授業を行いたいと思います。

- 経験を積んでいくなかで、自分自身がスキルアップを心がける大切さを再確認できました。

- 総合的な探究の時間や課題研究において、生徒のやる気や探究心を引き出すヒントが得られたように思います。しっかりと指導できるように努力したいです。

10月25日(月)ⅢC1219(高)地理歴史科・公民科授業実践講座(第2回)

〔研修の概要〕

演習・協議 1人1台端末を活用した授業実践

〔受講者の感想〕

- ICTの活用方法をたくさん紹介していただいて、とても参考になりました。ICTを活用しながら生徒の深い学びにつなげていきたいと思いました。また、「社会的な見方・考え方」を意識しながら授業づくりを行っていきたいと思いました。

- たくさんの先生の授業におけるICT活用方法を聞き、自分では思いつかない発想を得られ、良い刺激となりました。

- 本日の研修を通じて、新たな授業の切り口を発見することができました。新たに学んだ方法を実践して、生徒がより興味関心をもって主体的に取り組めるような授業を目指したいと思いました。

10月22日(金)ⅢC1221(高)数学科授業実践講座(第2回)

〔研修の概要〕

演習・協議 1人1台端末を活用した授業実践

・ICTを活用した数学的活動の充実

〔受講者の感想〕

- 各グループの発表は、自分が気づいてない内容が多くあり大変参考になった。今日得たことを参考にしながら、ICT機器を活用することが自己目的化してしまわないように、場面に応じて活用していきたい。

- 本日の学びは勤務校に持ち帰り、個人だけでなく、数学科としてチームで取り組み、実践していきたい。

- ICTを活用するにあたって、生徒の実態を把握することは不可欠である。演習・協議の中で、勤務校の生徒に合うと考えられる活用法を多数得ることができた。

10月22日(金)ⅢC1223 (高)理科授業実践講座(第2回)

〔研修の概要〕

演習・協議 1人1台端末を活用した授業実践

・観察、実験の過程におけるICTの活用

〔受講者の感想〕

- 各先生方の取組から、実験動画の効果的な使い方や課題の設定など、ICTの活用方法について学ぶことができました。

- ICTを使った授業のアイディアを得ることができました。生徒の学習の補助となる考え方や、実験への活用方法について今後、工夫していきたいと思います。

- ICT活用が目的ではなく、あくまでも生徒の学びのための手段であり、ICTを活用する場面と活用しない場面を使い分けることが大事だと分かりました。

10月25日(月)ⅢB1202 教育経営講座Ⅱ

〔研修の概要〕

講 義 学校改善における組織マネジメントの在り方

兵庫教育大学大学院 特任教授 浅野 良一

演習・協議 学校の課題をチームとして解決するために

〔受講者の感想〕

- マネジメントをどのように活用してどのように実践すれば良いのか理解できた。

- 学校の教育目標を達成するために強み弱みを考えて方策を立てるという点は、今後実施していかなければならないことだと思い、良いきっかけになった。

- 学校を俯瞰的に見ることの必要性を知ることができた。

10月20日(水) ⅢC1104 ⅢC1110 (小中)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

【小・中共通】

講義 問題解決の力を育成する学習過程の充実と学習評価の在り方

【小学校】

演習 問題を科学的に解決する資質・能力を育成する授業づくり

実習 「地球」を柱とする領域の観察、実験

【中学校】

演習 科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する授業づくり

実習 「地球」を柱とする領域の観察、実験

〔受講者の感想〕

【小学校】

・今回の研修で科学的に問題を解決するよさや面白さを再認識でき、実践してみようと思いました。

・学習問題の設定の仕方については、今後どの単元でも使っていけそうです。導入から繋がりを持って学習に取り組んでいけるように仕組んでいきたいと思います。

・ICTの活用により、学びの手助けになったり、より深い理解につながったりすることを学びました。ICTの活用もよく考えて工夫することでより子どもたちの理解や学びにつながると思うので、また今日の学びを活かしていきたいと思います。

【中学校】

・問いの設定からしっかりと行うことが大切だと学ぶことができました。明日の授業から自身の授業を見直し、授業改善を図っていきたいです。

・lCTの活用例を体験することができたので、効果的な場面を考えながら、授業でも実践してみたいと感じました。

・学習評価に関してまだぼんやりとしか理解できていなかった部分について、自分の中で形になりそうな考え方を得ることができました。

10月19日(火)ⅢE1307(高)県立学校情報担当者養成講座(第2回)

10月19日(火)ⅢE1307(高)県立学校担当者養成講座(第2回)を実施しました。

(研修の概要)

協 議 校内研修の実践発表

講 義 学校教育情報セキュリティ・システム担当者の役割

演 習 校内LANの運用・管理と障害対応

・セキュリティの考え方

・L2スイッチ、アクセスポイントの障害対応

(受講者の感想)

・インターネットに繋がらない際の対処方法について、コマンドプロンプトでpingを飛ばす方法を学ぶことができた。

・色々な学校の取り組みが聞けたり,困難を共有できたことが次の学びにつながっていくと感じた。

・情報機器に長けた先生に頼るだけでなく学んだことを活かして、協力していきたい。

・教育の情報化を進めるにあたり協力してもらえる教員を増やして、より良い職場環境をつくっていけるように自分自身が動いていきたい。

10月15日(金)ⅢC1227(高)保健体育科教育講座

〔研修の概要〕

講 議 豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

ー主体的に健康を管理し改善する力を育むー

演習・協議 計画的、継続的に運動やスポーツを実践する力を育成する実技指導の在り方

・安全に配慮した指導

・発達段階を踏まえた指導

・主体的に体力向上を図る態度の育成

〔受講者の感想〕

- 評価規準の作成については、学校で取り組んでいるところであり、大変参考になりました。また、生徒の個性を引き出しながら、適正に評価の場面を作っていく必要があると感じました。

- 演習・協議では、簡単なものから徐々に難易度を上げるための指導方法を知ることができました。今後は、生徒の実状に合わせて活用していきたいと思いました。

- 自分とは違う視点から、様々な体つくりや体ほぐしの実践例を見ることができました。また、発達段階に応じた指導を行い、計画的、継続的にスポーツを楽しむ実技指導の在り方について学ぶことができました。