研修の様子

8月8日(金) ⅢC1310 (高)芸術科(美術)教育講座

講 義 :美術教育における文化芸術活動の充実

ー豊かな心や文化的な伝統を尊重する心の育成ー

奈良教育大学 准教授 池田 藍子

実践発表 :文化芸術活動を取り入れた授業実践

演習・協議:美術教育における文化芸術活動の充実をめざす授業づくり

〇午前は、古代における彩色技法と文化財の保存や記録を通して、日本の伝統文化をテーマとした授業づくりについて講義をいただきました。

〇午後の実践発表では、過去の勤務校での経験や取組を中心に発表いただきました。

〇演習・協議では、目の前にある題材を他のものになぞらえて表現することで、日本の様々な芸術様式で用いられている「見立て」の技法による視点を得ることができました。

8月8日(金) ⅢD1506 児童生徒への自殺予防教育講座

〔研修の概要〕

講義・演習:児童生徒の命を守るための予防教育

講義・演習:児童生徒の命を守るための危機介入

関西外国語大学 教授 新井 肇

講義:「兵庫版『自殺予防教育プログラム』」の活用

〔受講者の感想〕

- 改めて自分一人の力でどうにかしようとするのではなく、何かあれば小さなことでも周りの教員や保護者と連携することが大事だと思いました。何か起こってからではなく、起こる前に気付いて共有し、たくさんの目で見るようにできればと思います。そのためにも毎日生徒の様子をしっかり見ることと話しやすい環境づくりが大事だと思いました。

- 「させる生徒指導から支える生徒指導」という言葉は、最近生徒を見ていて心から感じることです。生徒の敏感さ、傷付きやすさ、SNSとの連動性、衝動性を甘く見ず、これからの生徒指導に当たっていきたいです。自分自身が正常バイアスに陥らないこと、生徒のサインは空振りでもいいから周りに共有し、決して見逃さないことを大切にしていきたいです。

- 今回の講座を通して、「誰もが悩みや孤独を感じることがある」という前提に立ち、周囲の小さな変化に気付く姿勢の大切さを改めて学びました。特に印象に残ったのは、「自殺予防の第1歩は気付きと絆」という言葉です。普段の何気ない表情や行動の変化に目を向け声をかけること、相談を受けた際には、すぐに解決策を提示するよりも、まずは相手の思いを受け止め、安心できる環境をつくることが重要だと学びました。今後は、日常の生徒との関わりの中で「話しやすい雰囲気」や「安心できる関係づくり」を意識し、小さなサインを見逃さないようにしていきたいと思います。

8月4日(月)ⅢC1319 (高)商業教育講座A

講 義:商業科目における授業デザイン

立命館大学 教授 荒木 寿友

講義等・実習:ビジネス情報分野における指導の充実に向けて

講義 ・ 演習:データを活用した実践的・体験的な学習活動に向けて

〇午前は、商業科目における授業デザインについて、御自身の研究も踏まえつつ、探究的な学びの視点から御講義いただきました。

〇午後は、ビジネス情報分野における指導の充実に向けて、実習を行いました。Pythonによるデータ分析実習では、複雑な処理を効率的に行う手法について理解を深めることができました。

〇データを活用した実践的・体験的な学習活動に向けて、兵庫県の就業者数と産業構成のデータを活用し、より実践的・体験的な学習活動について考察し、今後の授業の在り方につながりました。

8月5日(水)ⅢF1413 Office365実践講座~児童生徒の学びを深めるためのOffice365の活用~

[研修の概要]

講義・演習 Office365の各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるOffice365の授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

[受講者の感想]

- ICTを活用することであらゆる場面で時間短縮ができ、子どもたちがしっかりと考える時間、友だちと学ぶ時間をとることができるように感じました。それがさらに子どもの主体的な学びにつながっていくと思いました。便利な所を取り入れつつ、子どもたちの思考をつなげて深めていけるような環境づくりをしていきたい。

- 自分の授業の中で、どのようにいかしていきたいか、今日の講義を参考に考えていきたい。家庭科の授業の中で、生徒が主体的に学ぶことに重点をおいて授業を考えており、タブレットを効果的に使用しながら授業を進めていきたいと、常に考えていた。「深い学び」につなげるためには教師の声かけや発問が欠かせないこともよくわかったので、生徒が主体でかつ深く学べるには?を常に頭において、授業を考えていきたい。

8月4日(月)ⅢC1315 (高)農業科・水産科教育講座A

講 義:施設・設備の安全管理と事故防止に必要な実習指導の在り方

県立農林水産技術総合センター 専門技術員 九村 俊幸

演習・協議:農業教育・水産教育に求められる実技指導力の向上

・実技指導に関する知識・技術の習得

県立農業高等学校 校長 村中 利章

県立農業大学校 主任 久保田 誠三

- 講義では、安全管理において意識すべき点や、農業機械の操作に伴う事故の事例とその予防策について、御講義いただきました。

- 演習・協議では、受講者が実際に農業機械を操作し、技術を習得するとともに、農業機械を適切に活用する手法について理解を深めることができました。また、農業機械の安全管理の重要性を改めて認識する機会となりました。

- 研修を通して、施設・設備の安全管理と事故防止に向けた指導の在り方及び農業教育に求められる実技指導力に必要な知識・技術について理解を深めることができました。

7月28日(月)ⅢC1309 (高)芸術科(音楽)教育講座

講 義:音楽的な見方・考え方を働かせた授業づくり

-生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と関わる資質・能力の育成ー

兵庫教育大学大学院 教授 野本 立人

演習・協議:主体的・協働的に音楽の幅広い活動に取り組む態度を養う音楽科授業づくり

- 講義では、音楽的な見方・考え方を働かせて、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と関わる資質・能力を育成する授業づくりや、音楽を構成する様々な要素を理解することを通して、作品に対する考え方や在り方について御講義いただきました。

- 演習・協議では、沖縄民謡を題材に、作品の背景や考え方を学んだ上で、三線の演奏に合わせて歌唱を行いました。また、演奏を通して沖縄民謡に対する指導方法の具体的なイメージを持つことができました。

- 研修を通して、主体的・協働的に音楽の幅広い活動に取り組む態度を養う授業づくりについて理解を深めることができました。

7月22日(火)ⅢD1502 いじめを生まない学級づくり講座

〔講座の概要〕

講義・演習 心理学から考えるいじめを生まない学級づくり

・いじめ問題の現状への理解

・いじめ未然防止に生かせる教員の働きかけ

兵庫教育大学大学院 教授 秋光 恵子

講義・演習 いじめ未然防止のための児童生徒の関係づくり

・学級づくりを意識した「いじめ未然防止プログラム」の活用

〔受講者の感想〕

・いじめを未然に防ぐために、学級での児童との関わり方が大切だと分かった。普段からの何気ない会話が、児童との信頼関係を築くことにつながると感じた。自分に足りない部分だと思ったので、2学期から実践していきたい。

・いじめ未然防止プログラムの活用を考えてみて、普段の授業がいじめ未然防止につながっていることを感じた。学級活動で今日考えたプログラムを実際にやってみようと思った。

・いじめに関するデータを見て、実態や背景がよく分かった。集団づくりに着目して考えを持てるように今後働きかけたい。いじめ未然防止プログラムに取り組んでみて、まずは自分の意見を持つ時間を与えることが重要だと感じた。他校の先生方とも情報共有ができ、自校でも活用できる引き出しが増えた。

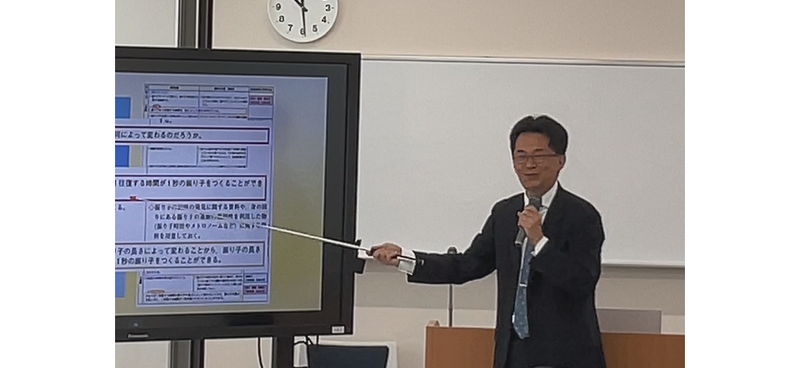

7月30日(水)ⅢC1323 (高)生徒の探究的な学びを実現する授業づくり講座

講 義:新しい時代に求められる資質・能力を育むための探究的な学習

東京大学 教授 佐藤 浩章

演習・協議:探究的な学習をデザインする

-質の高い探究的な学習活動をめざして-

東京大学 教授 佐藤 浩章

〇午前は、午後の演習・協議につなげるために、探究的な学習の時間について押さえておくべきポイントを中心に御講義をいただきました。

〇午後は、演習・協議を通じて班ごとに課題を設定し問いを立て、その問いに対して協議し、考えを深めるとともに、課題解決のための提案をポスターセッション形式で全体共有しました。

〇勤務校の生徒たちの探究的な学びの質を高めるために、様々な角度から課題を考え受講者で共有することができました。

7月29日(火)ⅢF1411 Google Workspace実践講座

〔研修の概要〕

講義・演習 Google Workspaceの各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるGoogle Workspaceの授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

- 今までGoogle Classroomは、課題の配信やお知らせといった教員からの発信でしか活用していませんでした。今後は、本日の研修で学んだようなスプレッドシート等を活用し共有型の授業を展開していき、生徒の学びを深められるようにしていきたいと思います。

- Google Workspaceの各アプリケーションの活用について、理解を深めることができました。実践発表では、「このように活用していけば良いのか!」と新たな知見を得ることができました。まずは自分がどんどん活用してみて、使い方に慣れていこうと思いました。

- 今回の研修の中で、Google Workspaceのアプリケーションを活用したクラスメイトとの共同作業に魅力を感じました。2学期からの授業で活用したいと思いました。

7月25日(金)ⅢC1312 (中高)家庭科教育講座

講 義:実践的・体験的な学習活動における指導と評価の一体化

ー妥当性・信頼性の高い学習評価の方法についてー

元広島大学大学院 教授 鈴木 明子

演習・協議:実践的・体験的な学習活動における妥当性・信頼性の高い学習評価の工夫

〇午前は、実践的・体験的な学習活動における指導と評価の一体化と題して、家庭科の指導方法や評価方法の工夫について講義をいただきました。

〇午後は、演習・協議を通じて様々なルーブリック評価を実際に作成し、妥当性・信頼性の高い学習評価の工夫について考察しました。

〇勤務校の生徒たちの生活に必要な学びを意識して学習活動のテーマを設定し、授業を行う視点を得ることができました。

7月17日(木)ⅢC1311 (高)芸術科(書道)教育講座

講 義:文化芸術活動の充実をめざす書道教育の在り方

ー豊かな心と感性を高める書道教育ー

奈良教育大学 教授 萱 のり子

演習・協議:書道教育における文化芸術活動の充実をめざす授業づくり

播磨東教育事務所 指導主事兼社会教育主事 前田 典子

- 文化芸術活動の充実をめざす書道教育の在り方について、アートゲームを取り入れ、作品を観察することを通して生徒が気付きを得る学びの手法を萱のり子教授より御講義いただきました。

- 演習・協議では、漢字仮名交じりの書の創作を通じて、言語活動の充実をめざす授業づくりの方法について考察しました。

- 研修を通して、受講者は作品の背景や時代に対する生徒の興味・関心の引き出し方など、書道における主体的・対話的で深い学びの在り方について学びました。また、対話を通して、書の表現の意味や価値を見出す授業づくりの重要性を再認識し、実践意欲が高まりました。

7月23日(水)ⅢG1208 特別支援教育の視点を取り入れた音楽指導講座 -豊かな音楽活動を実現する授業づくり-

講 義:「特別支援教育の視点を取り入れた音楽指導」

・全ての子どもが参加できる音楽活動

ヴァイオリニスト・社会教育士・

生涯学習開発財団認定ワークショップデザイナーマスター

南條 由起

音楽ワークショップ

ヴァイオリニスト・社会教育士・

生涯学習開発財団認定ワークショップデザイナーマスター

南條 由起

演習・協議:「特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり」

・全ての子どもが参加できる音楽の授業づくり

ヴァイオリニスト・社会教育士・

生涯学習開発財団認定ワークショップデザイナーマスター

南條 由起

【受講者の感想】

・単語等の言葉を繰り返すだけでも、音楽が生まれていておもしろかった。音やリズムをくり返すことで自分たちから作り出される音楽を体験することで、表現活動に参加しようという意欲を育んでいきたいです。

・「音楽の絨毯を敷く」という発想が目から鱗でした。楽器を使わせようとするのではなく、教師の環境設定の工夫で「思わずやりたくなる」ように整えておくことを心がけたいです。

・南條先生の「参加の保証」という言葉が印象的でした。障害の程度や状態にかかわらずみんなが楽しめる授業とはどんな授業かを改めて考えみたいと思いました。

7月16日(水)ⅢG1202 特別支援教育の基礎理解講座

講 義:発達障害の特性理解

県立総合教育センター 特別支援教育研修課

指導主事 三上 惇

講 義:認知特性、認知処理過程、感覚過敏等に注目した支援

県立総合教育センター 特別支援教育研修課

指導主事 三上 惇

演習・協議:発達障害のある幼児児童生徒への指導・支援

【受講者の感想】

・教師が「困った子ども」と捉えるのではなく、「困っている子ども」であるという認識をもち、子ども理解、実態把握をしながら、適切な指導・支援をしていきたいです。

・研修で学ぶと配慮して当前のことだと思うことも、いざ現場では気が焦って子どもを急かしていたり、無意識にラベリングしたりしているかもしれません。今日学んだことを、心に留めながら、同僚や先輩の教師とも共通理解を図った上で、指導・支援ができるよう努めたいです。ありがとうございました。

・まず実践できるのは環境を整えることだと思います。刺激を減らす、構造化するという面で、教室環境を整えることはすぐにできると思いました。もうすぐ夏休みで少し時間に余裕も出てくるので、環境整備から始めたいと考えます。

ⅢF1406 生成AIの利活用講座

講 義 生成AIとは

演 習 生成AIの利活用

演習・協議 生成AIを効果的に活用した教育活動の検討

(受講者の感想)

・生成AIを利用して画像を生成し、図工の授業に生かすことは有効だと考えていた。しかし、今日の研修を受講して、子どもたちが卒業後または家庭で年齢制限を気にせずに使ってしまう可能性を考えると、子どもたちの生成AIへの関心をむやみに高めてしまうような使い方にならないように気を付けたいと考えた。どうやって作ったかは当面明らかにせず、必要に応じて生成した画像を使うほうが上策かもしれない。

今後は、今日学んだことをもとに自分自身がまず上手にツールとしての生成AIを使いこなせるように、普段から触れ続けていくようにしたい。そのうえで子供たちによりよく伝えられるように研鑽していきたい。

・生成AIの利便性を非常に感じた一方で、利活用には慎重さが必要であることを再度認識することができた。これまで何度か生成AIを活用してきたが、プロンプトの作成の仕方を今後工夫していくことが必要だと感じた。また、生徒の生成AI利用において注意しておくべきことは教員である我々がまず理解しておく必要があるので、そのあたりの正しいルール、知識を学んでいかなければならないと思った。今後は様々な生成AIの活用方法を考え、校務・業務の効率化を図り、学校全体の教育活動の質の向上に努めたいと思う。

7月11日(金)ⅢB1301 教育経営講座A(第2回)

講 義:コンプライアンスを意識した学校経営

県教育委員会 教職員人事課

指導主事兼管理主事 畠山 義隆

講 義:法規に基づく危機対応

ひめじ城下町法律事務所

弁護士 竹内 彰

演習・協議:教育法規から学ぶ危機管理

〇コンプライアンスを意識した学校運営について、具体例を踏まえながら、教職員人事課より講義を行いました。

〇裁判において、学校が訴えられる理由やいじめ問題における判例等を踏まえながら、教員として必要な危機対応の方法について、竹内弁護士より御講義いただきました。

〇演習・協議では、教育法規を踏まえた危機管理について、学校で起こり得る様々な事例を通して考えました。

7月9日(水)ⅢC1113(小中)体育科・保健体育科授業実践講座【a日程】

【講義】豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成する授業づくり

-課題を見付け、その解決に向けた学習過程-

兵庫教育大学大学院 教授 筒井 茂喜

【発表】発達の段階を踏まえ、系統性や運動の特性を意識した「走・跳の運動」・「陸上競技」の授業実践

丹波市立青垣中学校 主幹教諭 大槻 武志

【実習・協議】児童生徒が、自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するための授業づくり

〈受講者の感想〉

・自身の指導を振り返ると、指導法に重きを置き、子ども達に方法を教える形になっていたと感じた。授業では、なぜその運動が必要かを考えることはしていたが、もっと子ども達が主体的に学習に参加したり、必要感を感じたりできるような手立てを工夫できると思った。子ども達が納得して運動経験を積んでいけるようにしていきたい。

・日頃の授業で、自身が実践している取組と共通する話がたくさんあり、自身の実践に自信がもてた。さらに、なんとなく感覚で行っていた指導が、研修を受けて言語化できるようになったと思う。

・なぜそうなるのか、なぜできないのかなど、子ども達の「なぜ」という部分をもう少し考えていく必要がある。運動が得意ではない子ども達も、いつかはできるようにと希望をもって学習に取り組んでいる。そんな子ども達が少しでも上達するように、できることが増えるように、子ども達自身で考えることのできる要素を授業の中に取り入れていかなければいけないと感じた。

7月10日(木) ⅢA1101 学校における危機管理講座

講義:学校における危機管理と危機対応 -学校事故等の事例から-

尼崎駅前法律事務所 弁護士 曽我 智史 氏

演習:学校内外における事故等への対応

・自校の危機の予測

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が事故や被害にあわないために

〔受講者の感想〕

・様々な判例や事例を講義の中で聞き、日頃よりリスクマネジメント、クライシスマネジメントの観点を意識し、生活指導、安全指導に力を入れていくことの大切さを感じました。あらゆるイレギュラーなことにも予防対策を講じる意識を持ち続け、それを学校全体の意識として波及させたいと思います。

・危険を予測して対応すること、日々の当たり前の生徒指導を積み重ねていくこと、記録を残しておくことの重要性を改めて実感したので、学校で実践していきたいです。

・学校における危機は本当にいつ何時起こるかわからないので、常に何が起こっても動けるように準備しておくことが大事だと感じました。また起こってから二次被害が大きくならないように日頃からの生徒への指導、関わりが大切だと感じました。

7月10日(木) ⅢC1306 (高)理科実験基礎講座

演習:観察、実験の知識・技能を学ぶ

〇学習指導要領における観察、実験の位置づけを確認した上で、物理、化学、生物の基礎科目の教科書に記載されている代表的な実験を行いました。

〇午前中は受講者同士でこれまでに行った観察、実験の授業内容を共有しました。また、中和滴定実験を実施し、安全面と授業におけるポイントについて協議しました。受講者が実際に実験をする中で、配慮や声かけが必要な場面について具体的に確認することができました。

〇午後はDNAの抽出実験と運動の法則の実験を実施し、これらの実験における留意事項について協議しました。1時間の授業の中で効率的に実験を進めるために必要な配慮について検証できました。

7月10日(木)ⅢF1412 Office365基礎講座

〔研修の概要〕

講義・演習 Office365の授業での活用

演 習 Office365の各アプリケーションの基本的な使い方

演 習 Office365を活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

〔受講者の感想〕

・勤務校では、GoogleドライブやClassroomなどを利用しています。本研修を通して、Office365の性能や使い方を知ることができたので、場面によって使い分けたいと思います。

・これまであまりOffice365を使っていなかったのでわからないことが多かったが、今日いろいろな使い方を知ることができました。Wordでの文字起こし機能は今日初めて知って便利だと感じました。少しずつ実践して慣れていこうと思いました。

7月8日(火) ⅢE1103 震災に学ぶ防災教育講座

〔研修の概要〕

講義・演習 震災の経験や教訓を語り継ぎ、共生の心を育成する「兵庫の防災教育」

の推進

・地域の災害特性等を踏まえた実践的な防災教育について理解する

・児童生徒が身に付ける知識や技能について考える

演 習 学校組織の実践力を高める避難訓練

・地域、専門機関等との連携

演 習 児童生徒が災害から自らの生命を守るため主体的に判断して実践する力

の育成

・副読本等の効果的な活用

〔受講者の感想〕

・避難訓練の時の動きや判断については、今までは「マニュアル通り」、「次こうなるからこうしなくては」というように表面上の認識しかできていなかったので、もう一度個人として、また学校として避難訓練を始めとした防災に対する認識を変えたいと思った。また、災害時における情報収集についての授業をしたいと思った。情報が溢れる昨今、災害に対して生き抜くためには、正しい情報の扱い方も伝える必要性を感じた。防災教育においても過去のものを踏襲するだけでなく、時代に応じてその時代の災害から命を守るための教育をしていきたい。

・防災教育について、あまり深く学んだことがなく、勤務校でも防災訓練しか防災学習を行っていなかったが、今回の研修を受講して、普段の学校生活の中でも、ボランティア活動に積極的に参加したり、思いやりの心を育んだりする、兵庫の防災教育の「心」の教育はできると認識した。

・グループの先生方との交流を通して、異なる地域で行われている避難訓練などの実践や防災対策について知ることができて良かった。他の先生方と比較することで改めて自分自身がこれまでに勤務してきた学校での取組について客観的に考えることができた。

7月8日(火)ⅢB1303 学校組織活性化における教員の在り方講座

講 義:諸課題を主体的に受け止めて解決を図るミドルリーダーをめざして

ー自分らしさを発揮するリーダーシップとはー

立教大学 教授 石川 淳

演習・協議:自分らしさを生かしたミドルリーダーの具体的な取組

〇午前は、リーダーシップ理論の1つであるシェアド・リーダーシップについて、様々な事例を交えながら講義いただきました。

〇午後は、演習・協議を通じて勤務校で自分の強みを生かしたリーダーシップを発揮する具体的な取組について考えました。

〇小・中・高・特別支援学校と様々な校種の先生どうしで協議することで、より広い視点で学校組織活性化について考えることができました。

7月7日(月)ⅢD1504 不登校傾向のある児童生徒への理解と支援講座

〔研修の概要〕

講義・演習 不登校児童生徒への理解と対応

・多面的な視点による不登校児童生徒や保護者への支援

兵庫教育大学大学院 教授 遠藤 裕乃

講義・演習 教育相談の視点を生かした不登校初期の児童生徒や保護者との関わり

・不登校の早期対応のための校内ケース会議の在り方

〔受講者の感想〕

- 遠藤先生の講義を受けて、自分の話が推測や主観的な内容であることに気付かされました。相手に質問を投げかけて考えさせ、解決に向けて進めていくことが大事だと分かりました。これから生徒や保護者との関わり方を変え、よりよい方向に進むように努めていこうと思いました。

- 不登校傾向の生徒が「頭が痛い、お腹が痛い」と言えば、どうしても心理的要因から考えてしまいます。その他の要因の可能性を選択肢から外さないように気を付けようと思いました。

- 寄り添うとは、何でも受け入れればよいものではないと学びました。教育相談に関しては、どこまで踏み込んで聞いていいのか迷う部分がありましたが、何事も相手への共感や思いやりの気持ちが大切だと学びました。

7月3日(木)ⅢF1410 Google Workspace基礎講座

〔研修の概要〕

講 義 Google Workspaceの授業での活用

演 習 Google Workspaceの各アプリケーションの基本的な使い方

演 習 Google Workspaceを活用した学習場面づくり

・授業の中での効果的なアプリケーションの活用

〔受講者の感想〕

- 今回の講座を受けて、Google Workspaceのアプリケーションの使い方を工夫したり活用場面を増やしたりできると感じました。活用していく中でアナログのほうが効果的なのか、デジタル化した方がいいかを判断して、児童の学びにつながるように気をつけたいです。

- Google Classroomは操作方法が分かったので、これからの授業で活用していきたいと思います。本日の内容を自校の先生方にも伝え、学校として1人1台端末を活用していきたいと思います。

- Google Workspaceの特性を生かして、教員の負担を減らし、生徒の満足を高める授業になるよう改善に取り組みたいと思いました。

6月23日(月) ⅢE1101(小中)キャリア教育推進講座

〔研修の概要〕

講 義 体系的・系統的なキャリア教育の充実に向けて

-学びをつなぐキャリア教育の意義-

文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官

東北福祉大学 教授 長田 徹

演 習 特別活動を要としたキャリア教育

・「一人一人のキャリア形成と自己実現」をめざす学級活動

・兵庫版「キャリア・パスポート」の活用

協 議 兵庫版「キャリア・パスポート」で小・中・高12年間をつなぐために

・学年や校種を越えて学びをつなぐ実践

〔受講者の感想〕

・日々の実践の中にキャリア教育につながる取り組みがたくさんあることに気づきました。それを整理して学年や学校全体に伝えていきたいと思いました。

・キャリア教育は、いつも漠然としており、どのように取り組めばよいのかと思っていました。しかし、長田先生の講義を受け、キャリア教育の重要性を感じ、実践していきたいと思いました。また午後の演習で、さまざまな分野でキャリア教育を実践できるのだと思いました。目の前の子どもたちの実態を踏まえ、具体的な場面を考えることでキャリア教育をイメージしやすくなったので、現場で実践していきたいと思います。

・小・中・高の先生で交流することはないので、とても貴重な時間になりました。小学校、中学校での話を聞くことはあっても、高校での話を聞くことはないので新鮮でした。小学校で取り組んだことを中学校へつなげられるように、キャリア教育の取り組みを続けていこうと思います。

6月20日(金)ⅢF1407 情報モラル教育講座

〔研修の概要〕

講 義 児童生徒を取り巻く情報の世界

演 習 「ひょうごGIGAワークブック」を活用した授業づくり

演 習 各学校における情報モラル教育年間指導計画(案)の作成

〔受講者の感想〕

- GIGAワークブックの学習カードを用いて、児童の感覚のズレを共有し、自分事として指導させていくことの大切さが理解できた。

- GIGAワークブックは、15分教材があり、短時間で取り組めそうだったので、授業の隙間時間や導入に少し絡めたりして実践できそうだと感じた。情報教育というと「リスク」のことばかりを考えてしまいがちだったので、いかに情報を上手く活用していくかを子どもたちと学び、共有していきたいと思った。

- ICTの使用が必要不可欠になってくる世の中で、子どもたちの発達段階に応じて指導していくことの大切さを実感しました。また、GIGAワークブックも活用していくことで、児童によりわかりやすい指導ができると感じた。

6月11日(水)ⅢG1204 特別支援教育における効果的なICT活用講座A(基礎編)

[研修の概要]

講 義 特別支援教育におけるICTの活用

兵庫教育大学大学院 教授 小川 修史

演 習 障害のある子どもの指導・支援に生かせるICT機能

兵庫教育大学大学院 教授 小川 修史

[受講者の感想]

・ICTは単に楽しさを与えるためのものではなく、思考を促すツールであり、今後も子どもたちの思考を促すことを常に忘れず、教育活動をしていきたいです。

・ICTの活用をするためにはハード面の準備など大変なイメージがありましたが、授業において、子どもたちの思考を促すことを補助するための道具として捉えるというお話で、取組ハードルが下がったように感じました。ICTを使えていないことが不安に思っていましたが、児童生徒の思考を働かせるためにどこで使うかが大切なんだという思いを持てました。

・演習では、限られた機能の中でポジティブストレスを感じながら、楽しく思考を深めることができました。また、グループでいろいろと考えて試行錯誤して考えたからこそ、他の班のものを見たときにさらに思考が働き、好奇心がどんどん湧いてきました。

6月12日(木)ⅢF1408 情報セキュリティ講座

〔研修の概要〕

講義・演習 情報セキュリティの現状と対策

・情報セキュリティ実施手順

演 習 学校における情報発信(Web、SMS)

・著作権等

演習・協議 問題発生時の対応

〔受講者の感想〕

- 情報セキュリティや著作権に関する基本的な事項、他校の実践等を知ることができました。今回の研修の内容を、学校でもぜひ実践していきたいと思います。また、それだけでなく、今回の学びについて教職員全体で共有し、児童・生徒の情報を守り、学校全体のリスク管理能力を高めていきたいと思います。

- 今回の研修を通して、学校で管理している情報の取り扱いや管理方法について見直す機会となりました。これまでに学校のWebサイトで情報発信をしたり、学年通信などでお知らせをしてきましたが、危機管理意識が足りていなかったと感じました。今後、タブレットを使って授業する際に気をつけることや、学校から情報を発信する際に注意することなどについて、学びを深めていきたいと思います。

ⅢG1207 強度行動障害のある児童生徒への対応講座

[研修の概要]

講 義 強度行動障害が生じる要因の把握と対応

兵庫教育大学大学院 教授 岡村 章司

演習・協議 強度行動障害のある児童生徒への各場面での適切な指導

[受講者の感想]

・強度行動障害という言葉自体はよく耳にするものの、実際にどのような状態を指すのか、どのような背景や要因によって引き起こされたり、強化されたりするのかを知ることができました。

・行動問題は環境との関わりの中で生じているということを前提とし、その支援方法については、不適切な行動を消すことを目的にするのではなく、適切な行動を拡大していくことが大切であるということが分かりました。

・子どもの対応に困っている先生方と一緒に記録を取り、適切な行動への支援方法を考え、一貫した指導を連携しながら行っていきたい。

Ⅱ1401 県立学校情報担当者養成講座

〔研修の概要〕

講 義 学校教育情報セキュリティ・システム担当者(情報担当者)の役割

演 習 校内ネットワークの運用・管理とネットワーク障害への対応

・コマンドプロンプトの活用(設定情報確認、ネットワークの疎通確認)

・端末をネットワークに接続するための方法

演 習 教育情報ネットワークで提供されているサービス

・個人IDやメールIDの管理、Webサイトの運用・管理

・教育用クラウドの運用・管理

〔受講者の感想〕

・仕事の分散(マネジメント)も考えて、自分自身が担当している仕事を整理しようと思いました。各学校、異なった課題を抱えているので、このような研修に積極的に参加し、自分の視野を広げるようにしていきたい。

・以前校内でループが起こっていた時に何もできず、全日制の先生に助けてもらい、このままでは何か起こっても対処できないと思い受講した。コマンドプロンプトを使用してどこに不具合が起こっているのか確認をしたり、ほかの学校はどのように対処などをされているのか聞いたりすることができて自分だけが理解して終わりではなく、ほかの教員にも分かりやすく周知できるように理解を深めていきたい。

ほかにも実際の現場で起こっている不具合など、どのように解決されているのかなど知りたい。

6月2日(月)ⅢB1301 教育経営講座A(第1回)

講 義:学校経営の魅力とは

県立北神戸総合高等学校 校長

兼県立神戸甲北高等学校 校長 橿 千種

講義・演習・協議:これからの時代に向けた学校づくり

演習・協議:教育法規を踏まえた学校経営

〇学校経営の魅力や学校経営における管理職の視点について、校長先生の御経験も踏まえながら講義いただきました。

〇午前は、第4期ひょうご教育創造プランをもとに、勤務校における取組の課題や運営側の視点から見た留意点について、班別協議を通じて考えました。

〇午後は、事例をもとに教育法規の条文等を確認しながら、教育法規を踏まえた学校経営について考えました。

1月16日~30日 ⅢF1309 表計算ソフト活用講座(VOD研修)

〔研修の概要〕

演 習 関数の基本

演 習 成績データを集計するための関数の利用

・COUNTIF関数を活用した個別データカウント

・VLOOKUP関数を活用したデータ表示 等

演 習 授業や校務に役立つ機能

・グラフの作成と表現

・クロス集計(ピボットテーブル)の基本操作と活用 等

〔受講者の感想〕

・基本的なExcelの使い方は知っていましたが、VLOOKUP関数など使用したことがない関数もあり、勉強になりました。作り方の動画もあり、わかりやすかったです。まだまだ演習や課題をしただけでは、すぐに忘れてしまいそうです。今後、活用できるよう、何度も資料を読みながら使っていくことで業務や授業に生かしていきたいと思います。

・業務の中で引き継ぎデータには、地道に手作業で行うようなものがあったが、今回の関数などを利用すれば、ミスを未然に防ぐことに繋がると思いました。今回学んでいない関数などを学ぶことによって、生徒や教員にとって大きな利点になると感じました。自分が周りの教員にも、活用方法を教えて学校全体の業務改善やより良い生徒への指導に生かせるように繋げていきたいと思います。

1月21日 ⅢG1407 ポジティブな行動支援講座

【講義】

障害のある幼児児童生徒だけでなく、全ての子どもに対して行うポジティブな行動支援とは

近畿大学 准教授 大対 香奈子

【演習・協議】

ポジティブな指導支援を学校で実践するために

<受講者の感想>

・子どもたちを褒めて育てようということを現場でよく聞いていたが、なぜ褒めるのか、どのように褒めるのかということが講義を聴くことでよく分かりました。

・大対先生のお話がとても分かりやすく、叱る事よりも環境を整えることで成長につなげられるのだと感じ、今日学んだことを学級で取り組むだけでなく学校全体に広げていきたいです。

・行動分析学の機能的アセスメントであるABCの枠組みで行動を理解するというのがとても分かりやすく、事実をもとに情報収集をして必要な手立てについて考えてみたいです。

・行動の結果が好ましいか好ましくないかは、その児童から見て判断されるものであるという考え方に驚きました。教員側の価値観の押し付けではなく、児童生徒との合意形成を大切にしたルールやルーティーン作りを通し、安心できる環境づくりをしていきたいです。

1月17日 ⅢG1410 ユニバーサルデザインの視点を生かした集団づくり講座c

【講義】

ユニバーサルデザインの視点を生かした集団づくり

・一人一人の児童生徒が安心して学ぶことができる場づくり

桃山学院教育大学 教授 松久 眞美

【演習・協議】

特別な支援を必要とする児童生徒への配慮

【講義】

ユニバーサルデザインの視点を生かした集団づくり

・障害のある児童生徒の理解と適切な指導・支援

桃山学院教育大学 教授 松久 眞美

<受講者の感想>

・特別支援教育における指導・支援は、ハード面、ソフト面の両輪があり、どちらかだけでは上手くいかないことが多いということを学びました。

・多様な生徒がいる中で、誰もが学びやすい過ごしやすい環境づくり、クラスづくりの大切さを改めて感じました。まずは低刺激の教室や空間を学校全体で整えて行きたいです。

・聴覚刺激や視覚刺激、教師の声掛けや行動がなどが、学級全体の子どもの落ち着きと密接に関係していることがわかりました。教師の指示や声掛けは必要最小限ですると良いということがとても勉強になったので、今後実践していきたいです。

・どの子にとっても分かりやすく、あたたかく居心地のよい学級づくりのをするための具体例やその根拠を非常に分かりやすくお話いただいて、貴重な学びとなりました。言葉を減らし、基準を子どもと共有し、どの子も安心して過ごせる環境をまずは作っていきたいです。

1月16日 ⅢE1104 演劇で学ぶコミュニケーション能力育成講座【b日程】

【演習】

演劇的手法を用いたコミュニケーション能力向上ワークショップ

演劇的手法の視点を生かした学級集団づくり

芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ

【講義】

演劇で学ぶコミュニケーション

芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ

<受講者の感想>

・イメージが共有しにくいものと共有しやすいものが、自分の中でより明確に落とし込めたように感じます。特に、担当教科の音楽科をはじめ、生徒とのコミュニケーション自体も共有しにくいものです。生徒とのコミュニケーションの中でも、言葉に対する「つもり」は日常的にあるもので、標準という基準がいかに曖昧で伝わりづらいかを、教員が重ねて理解しなくてはいけないものだと感じました。それを本日様々な場面で、身をもって体感でき、たいへん実りある研修となりました。

・仲間を意識した意見の発信や、行動をしている子どもを認めたり周囲に広げたりすることを意識しています。さらに、子どもの心・身体・知識の一体化を図りながら、他との協働性を育てることなど、イメージの言語化とその共有化を進めていくようにしたいと思いました。好奇心を育てたり、非認知能力を意識した具体的な取組をしていきたいと思いました。もっともっと具体的な関わりや経験の計画をしたいと思いました。

・子ども達のコミュニケーション能力を向上させるための手段として演劇の有効性を感じました。演劇のワークショップだと、表現することが苦手な子どもは参加しにくいのではと思っていましたが、「話さない」「声が小さい」などの一見ネガティブに感じる要素も表現の一つとして受け入れ、多様性を大切にできる要素が詰まってるなと思いました。子ども達の好奇心を大事に「学ぶ力」を高めていけるよう、学びやすい雰囲気の学級経営をしたいと思いました。

12月9日(月)令和6年度 人権教育講座

(研修の概要)

講 義

共生社会実現に向けて主体的に取り組む実践力を育成するために

-多様な価値観や今日的な人権課題の理解促進に向けて-

兵庫県教育委員会事務局 人権教育課 指導主事 後藤 英之

発 表

今日的な人権課題に対応した教育実践

稲美町立稲美中学校 教諭 松村 慎哉

演 習

今日的な人権課題の解決に向けて

・学校や地域の実態に応じた指導方法の工夫・改善

受講者の感想

(小学校)

人権教育というと堅苦しいイメージですが、子どもたちの日常を考えると様々な人権課題があると改めて感じました。子どもたちの未来が明るくなるように、自分たちが守られている権利について伝えることも必要だと感じました。また自分たちが知らない間に人の権利を侵していないか考えられるように働きかけたいと思いました。

(中学校)

以前からある人権課題に対してはこれまで自分も勉強をしてきましたが、新しい課題もあるので、それらの課題についても取り組んでいきたいです。その中で人権課題というのは全ての人の活動において必要なことであり、どんな課題であっても根っこの部分は一緒であるという認識をもって指導をしていきたいです。

(高等学校)

人権はすぐに身に付くものではなく、少しずつそして繰り返し学習することが大切であること、さらに、学校全体で取り組んでいくべき内容であることを強く感じました。稲美町立稲美中学校の取組が素晴らしかったです。継続して学校全体として取り組むことが人権教育だけでなく、何事にも一生懸命取り組む姿勢や自主性を伸ばすことにもつながると感じました。高等学校はどうしても単発で終わることが多くなっているので、そこが課題だとわかりました。

(特別支援学校)

子どもの人権に関して、グループ協議をすることによって、他校種の先生方の人権に対する意見を聞くことができて良かったです。子どもたちの実態が様々な中で、それぞれの取組にヒントを頂きました。今日学んだことをこれからの実践に生かしたいと思いました。

ⅢF1306 Google Workspace実践講座c

ⅢF1306 Google Workspace実践講座c

〔研修の概要〕

講義・演習 Google Workspaceの各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるGoogle Workspaceの授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

・生徒個人個人に作業をさせてクラスの前で発表というスタイルを脱却して、作業段階から協働の場面がもっと増えるようにしたい。

・生徒の進捗状況をスプレッドシートで確認したり、チャットをコミュニケーションツールとして活用することで、円滑な授業運営に役立てたい。

・今まで活用していたもの以外に多くの教材を知ることができました。特に生成AIは悪、のように考えていたけれど、うまく使用していくことがこれからの生徒たちには必要になるのだと気づくことができました。自分がやってみるともっと説明してほしいかな?と思っていたことも、問いを一つ与えれば生徒は自分たちで課題解決に向かって動き出せることもわかりました。

12月5日(木)ⅢC1106(中)国語科授業実践講座

(研修の概要)

講 義

国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成に向けた「読むこと」の指導と評価

岡山大学 教授 宮本 浩治

発 表

言葉による見方・考え方を働かせる授業実践

小野市立小野南中学校 主幹教諭 友定 美紀

演 習

「説明的な文章」における授業の在り方

・目的や意図に応じ、複数の情報を整理しながら適切な情報を得て、それらを用いて内容をまとめる学習過程の工夫

(受講者の感想)

・授業で文章を読ませる際には、まず全体を把握させてから進めたいと思っていました。論理の展開を把握するにはその方が適していると感じていたのですが、違ったようです。今後は子どもが語りたいと思うような発問を大切にしたいです。それが自由な読みにつながり、人によって受け取り方が変わるということも体感させられそうです。

・今回の研修のように、同じ教科の方々と1つの教材について吟味することや、生徒のつまずきを想定して教材研究をすることがなかったので、とても参考になりました。また、中学校の先生方だけではなく、小学校や高校の先生方とも一緒にやってみることで、系統立てて手立てを考えてみたいと思いました。

12月6日(金) ⅢC1108(中)数学科授業実践講座

講義「数学的活動を通した主体的・対話的で深い学び」

京都女子大学 教授 坂井 武司

演習「表、式、グラフを相互に関連付けて考察し表現する力を育む授業づくり」

<受講者の感想>

・今日の坂井先生の講義を聞いて、改めて数学科のおもしろさを発見しました。一つのグラフや一つの問いに対してもいろいろなアプローチ方法があり、新たな考え方に気付き、納得できることを再認識しました。このおもしろさは数学科にしかないと思うことができました。また、このおもしろさを生徒にも伝えられるように努力していきたいと感じました。

・対話的な学習をする上で、子ども達が「考えよう」「考えたい」と思えるような、「考える必然性」を意識して授業を組み立てていきたいと感じました。また、日頃の授業づくりの様子や演習で考えたことなどを、タブレットや電子黒板といったICTを活用して共有したり、意見交流したりして、多くの考えに触れることができて、たいへん有意義な時間となりました。

ⅢF1306 Google Workspace実践講座b

ⅢF1306 Google Workspace実践講座b

〔研修の概要〕

講義・演習 Google Workspaceの各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるGoogle Workspaceの授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

・実践が一番大切であると感じた。今日はiPadを使用して,様々な課題のシートを作成したが,なかなか思うように編集が出来ず使い方を知る必要があると身をもって実感した。生徒の立場として授業を受けてみることの大切さを改めて体現できた。デジタルを使用する機会を日々増やして,様々な便利なアプリやツールを利用できるように自分自身をアップデートする必要があると感じた。

・場面に応じてアナログ(紙媒体)、デジタル教材を使い分けていくことを改めて学びました。

時代はデジタル化となっていますが、アナログの良さもしっかりと残しつつ授業に反映させていきたいと思いました。

・デジタルとアナログの使い分けの部分で、どうしても従来のアナログ方式でやってしまう部分がありましたが、今回の研修を受講してこれをデジタル化してできるんじゃないか?と実践してみようと思う部分が増えました。ただ、どのように子どもたちに考えさせていくか、どうすれば有効的に使うことができるのか、今後も学び続けていくことが重要だと感じた。

ⅢC1114(小中)「特別の教科 道徳」授業実践講座b日程

【講 義】

考える楽しさを創る「特別の教科 道徳」の授業をめざして―対話的な学びを通して児童生徒が感銘を受けるとは―

兵庫教育大学大学院 谷田 増幸 教授

【実践・協議】

考える楽しさを創る「特別の教科 道徳」の授業実践

加古川市立野口小学校 大門 裕 教諭

【演 習】

「特別の教科 道徳」における授業改善につながる評価の在り方

【受講者の感想】

・谷田先生の講義の中で教材分析に取り組んだことにより、教材解釈や道徳的価値について理解が深まりました。日々の教材研究は、一人で深めきれないところもあるため他学年とも連携しながら、学校全体で進めていきたいと感じました。対話で深めるための「受容」と「問い返し」は、本時のねらいを踏まえ、内容項目について理解をした上で実践していきたいです。

・谷田先生の講義では、「考える楽しさ」を創るための授業の組み立て方を学ぶことができました。教材分析をする際、「主人公は誰か」、「変化するきっかけ・出来事は何か」、「変化する場面はどこか」を捉えた上で、中心発問や問い返しを考えていくことが重要であると思いました。そして、教員が楽しいと思える授業を実践することが、子どもの多面的・多角的な考えを引き出すことに繋がり、子どものためのよりよい評価の在り方にも繋がると思いました。

11月28日(木) ⅢF1308 Office365実践講座cー児童生徒の学びを深めるためのOffice365(クラウドサービス)の活用ー

〔研修の概要〕

講義・演習 Office365の各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるOffice365の授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

- 今まで管理のしやすさから、Office365について一方向の活用しかしていませんでしたが、本日の講座を受講して、双方向にやり取りできるメリットを多く感じたため、そういった活用方法を取り入れていきたいと感じました。

- Office365を使うことによって、個別最適な学びや協働的な学びから子ども自身が深い学びに繋げることができ、授業や教材づくりの効率化も図れることを実感した。今後さらに研修で学んだ、アナログとデジタルのそれぞれの良さを生かした実践に取り組んでいきたい。

- 本校では、Googleクラスルームをメインに使用しているため、Office365の使用頻度が少ない。この現状から、Office365のアプリの使用方法や授業での活用方法を学びたいと考え受講した。クラスルームと類似したアプリもあることが理解できたので、それぞれの良い所を活用しながら、授業に取り入れていきたい。

11月22日(金) ⅢG1405 特別支援教育における効果的なICT活用講座B -子ども自らが学習意欲を高めるICT活用-

〔研修の概要〕

講 義 学ぶ楽しさを実現するためのICT活用

演 習 学ぶ楽しさの実現や生活の質を高める児童生徒のICT活用

協 議 自校または自身のICT活用実践事例

講 師 国立特別支援教育総合研究所 特任研究員 青木 高光

〔受講者の感想〕

・子どもの困難に対し、効果を生む支援への道筋を具体的にシンプルでわかりやすく

示していただき、自分の学校で子どもに還元するものが見えました。

・ICT活用のためには、児童生徒の実態把握が大事であるということがわかりました。

・すぐに使える学習補助アプリを教えていただいたので早速使用したいです。

11月15日(金) ⅢG1401 障害のある子どもと歩む保護者理解講座 -保護者の視点から考える教職員の役割-

〔研修の概要〕

講 義 共生社会の実現に向けた保護者の願いと教職員に期待すること

・障害のある子どもの誕生から現在、未来への保護者の思い

・保護者の思いに寄り添うために

・学校や地域、社会とのよりよい関わりに向けた学校・教職員の役割

演習・協議 面談等を通じた保護者理解の実際

講 師 兵庫県手をつなぐ育成会 副理事長 下村 直美

〔受講者の感想〕

・保護者が子どもの障害を受容するまでには、思っていた以上に困難さや葛藤がある

ことを知りました。

・下村さんのお話を聞いて保護者に寄り添えるような教師でありたいと思いました。

・障害のあるお子さんをもつ保護者の生の声を聴くことができ、とても貴重な機会が

得られました。

11月25日(月)令和6年度(小)外国語授業実践講座 (中)英語科授業実践講座

(研修の概要)

演習(小学校)

言語活動の充実に向けた授業づくり

・児童が話したくなる目的や場面、状況の設定

演習(中学校)

言語活動の充実に向けた授業づくり

・生徒が話したくなる目的や場面、状況の設定

発表(小中共通)

(小学校)

児童が主体的に考えや気持ちを伝え合う力を育む授業実践

(中学校)

生徒が主体的に伝え合う力を育む授業実践

講義(小中共通)

コミュニケーションを図る資質・能力の育成に向けて

・指導と評価の一体化に向けた授業づくり

・小中の学びのつながりを意識した指導の工夫

受講者の感想(小学校)

・児童のモチベーションを高めるためには、単元の最後の言語活動において目的や場面、状況を設定した魅力的な活動にすることがいかに大切か改めて学ぶことができました。今日学んだことを明日からの授業で生かしたいと思います。

・生成AIやデジタル教科書を用いた授業の在り方や、子ども達の学びの見取り方や評価方法について具体的に教えていただいたので、これからの授業で取り入れていきたいです。

受講者の感想(中学校)

・これまでの自身の授業を振り返ると、型にはまった授業が多かったので、これからはアンテナを高く張り、常に振り返りと更新をすることで生徒の興味関心を高められる授業をしたいと思いました。また、個別最適な授業や生成AIを用いた授業にはまだ挑戦したことがないので、実践している先生から学び、少しずつ取り入れたいと思いました。

11月21日(木)ⅢC1102・ⅢC1107(小中)社会科授業実践講座

【講義】

社会的事象を多面的・多角的に考察する力の育成に向けた指導と評価の充実

兵庫教育大学 副学長 吉水 裕也

【発表】(小)

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的に考える力の育成をめざした授業実践

-「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」の授業づくり-

丹波篠山市立篠山小学校 主幹教諭 小田 浩平

【発表】(中)

社会的事象の特色や相互の関連、意味を多面的・多角的に考える力の育成をめざした授業実践

-「地理的分野」の授業づくり-

三田市立ゆりのき台中学校 教頭 王子 明紀

【演習】(小)

社会的な見方・考え方を働かせ、学習の問題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業づくり

・情報を比較・関連付け、分類・整理し、考えを深める指導方法の工夫

【演習】(中)

社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業づくり

・情報を比較・関連付け、分類・整理し、考えを深める指導方法の工夫

【受講者の感想】

(小)午前中の講義で出てきたコマンドワードについての話がとても印象に残りました。小学校の授業中の発問や評価のテストでも、細かい言葉の違いによって児童の動きや身に付けられる力が大きく変わってくるのだと思いました。一つ一つ、児童に向けて発する言葉の選び方にこだわりながら、関わっていくことが大切だと感じました。

(中)吉水先生の講義にあったPBL型の授業を以前にも学ぶ機会があり、一度実践してみようと思い教材研究を行いました。「投資で利益を出してみよう」というめあてで取り組み、利益を出すためにはどのような知識が必要なのか考えさせて、学習を進めました。生徒の授業への関心が高まったように思いました。CPD、CPL(学び続ける教師、探究し続ける教師)といった、教師も学び続ける姿勢が大切だと強く感じました。

午後からの小田先生と王子先生の発表は、実践に基づく内容で非常に分かりやすかったです。特に資料の比較の仕方などが具体的だったので良かったです。演習も、同じ単元を様々な先生と考えることができて新鮮でした。

11月20日(水) ⅢF1301 情報モラル教育講座

11月20日(水) ⅢF1301 情報モラル教育講座

〔研修の概要〕

講 義 情報社会に主体的に参画する態度を育む指導

・情報モラル教育に関する現状と課題

演 習 「ひょうごGIGAワークブック」を活用した授業づくり

演習・協議 各学校における情報モラル教育年間指導計画(案)の作成

〔受講者の感想〕

・カードを用いた教材で、お互いに認識のズレがあることを知る内容のものは、児童は自分ごととして取り組めそうだと思ったため、自校で活用したい。

・大人同士でこれだけ感覚の違いがあれば、生徒は想像以上に感覚の違いがあると再認識することができました。生徒が自分事として捉えられるような情報モラル教育が足りていないと感じました。

・情報モラルは一朝一夕に身につくものではないので、日頃の授業やLHR、総合的な探究の時間等を活用して、生徒に身につけさせたいと思った。ひょうごGIGAワークブックは50分の1コマ丸々使う内容以外にも15分で扱える内容もたくさんあるので、本校でも活用しやすいと思った。早速、明日からでも活用してみたいと思った。また、最後に考えた年間指導計画をもとに次年度から実施できそうなものは実施していきたい。

・小・中・高12年間の連携を考えながら、今後の情報モラルについてより一層研究しないといけないなと感じた。子どもたちのためにSNSをより便利に活用していけるように、勤務校に戻って職員に本日学んだことを情報共有していきたい。

11月18日(月) ⅢD1507 児童虐待問題への対応講座

11月18日(月) ⅢD1507 児童虐待問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義:児童虐待の問題と子どもの心理

神戸親和大学 教授 大島 剛

講義・演習:学校における児童虐待問題への対応

太子町教育委員会 スクールソーシャルワーカー 三浦 知子

〔受講者の感想〕

- 児童生徒の様子を常日頃から観察し、身体的な怪我だけでなく、行動面で気になることがあれば、組織としてすぐに対応しなければならないということが分かりました。保護者と今後どうなるだろうか、児童生徒はどうなってしまうのだろうかと悩んでしまい、目先の課題に着手せず後回しになって不幸な結果を生むくらいならば、悩んだ時点ですぐに通告し、連携しないといけないということが分かりました。

- 虐待対応は繊細で、一人では対応は困難であること、行政や福祉などの専門的な知見や対応が必要であることから、様々な関係機関との連携が重要だということを改めて実感しました。

- 虐待というと、身体的虐待をイメージしやすいですが、心理的虐待が思ったより広範囲であり、きょうだい間の極端な差別や言葉の脅しもそれに当たると知りました。心が追い込まれた状況で、将来が見えずに今のことだけを考えてしまう子どもに対して、教員として何ができるのかを改めて考えました。

11月14日(木) ⅢC1104(小)理科授業実践講座 ⅢC1109(中)理科授業実践講座

〔研修の概要〕

【講義】「主体的に探究する学習活動の工夫 ‒科学的に探究する力を育成する学習活動の充実と学習評価の在り方‒」

兵庫教育大学大学院 山本 智一 教授

【演習】

(小)理科の見方・考え方を働かせ、問題を科学的に解決する授業づくり ‒エネルギー領域を柱として‒

・主体的に問題解決に取り組むための導入の工夫

・観察や実験を通して、問題解決の過程を振り返る学習の手立て

(中)理科の見方・考え方を働かせ、科学的に探究する授業づくり ‒エネルギー領域を柱として‒

・主体的に探究するための導入の工夫

・観察や実験を通して、探究の過程を振り返る学習の手立て

〔受講者の感想〕

・理科の場合は他教科と違い、めあてという形で教員から子ども達に提示するのではく、子どもの気付きや疑問から学習問題を設定することが大切さだということを学びました。私の場合は学習問題を提示する授業になっていました。授業時間がなかなか十分に確保できないという現状がありますが、少しでも今日学んだことを取り入れていきたいです。

・アーギュメント(主張、データ、論拠、限定、例外の条件や反駁といった、論証を構成するための一連の言葉の構成要素からなる形式)のお話を聞いて、他者に自分の主張を伝えるためには、根拠を示さなければならないということを学びました。その力は、まさに今の子ども達に付けたい力だと感じました。理科に限らず、他教科においても大切だと思ったので、生かしていきたいと感じました。

・模擬授業を通して、班で話し合い、どのようにして子ども達の気付きや疑問から問題を設定していくかについて考えたことがとても面白く楽しかったです。今まで「正しいことを伝えなければ」という意識が強くありましたが、自然の事象から子ども達が様々なことを感じられるような授業にしていきたいと考えるようになりました。

11月14日(木) ⅢF1308 Office365実践講座bー児童生徒の学びを深めるためのOffice365(クラウドサービス)の活用ー

〔研修の概要〕

講義・演習 Office365の各アプリケーションの効果的な使い方

発 表 児童生徒によるOffice365の授業での活用

演 習 単元を通した児童生徒の学びを深める活用

・アプリケーション連携

〔受講者の感想〕

- 今、実際に行っている授業は単線型の授業だと改めて認識することができました。複線型の授業をもっと取り入れていくために、Office365をはじめ、生徒にも使いやすいクラウドサービスの活用を進めていきたいと思います。他校種の先生方の実践を教えていただくこともできて、上手なデジタルの使い方をこれからさらに探っていきたいと思います。

- クラウドを使うことで、全体への共有など使えるところが多いと感じたが、すべての場面で使用するには難しいと感じる。効果的な場面はどういったところなのかを常に意識して活用していきたい。場を用意するだけでなく、まとめ方の工夫やポイントについての指導は、私自身が身に付けないといけないと感じた。

- 教えていただいた「複線型」学習へのイメージがまったくもてておらず、市をあげてその姿に近づくよう研修を進めているが、なかなかその到達点までの道筋が自分の中におちていないと感じている。協働的でありながら、個別最適な学びを保障するための授業スタイルを自分の中におとせるよう研鑽していきたい。

10月24日(木)、11月12日(火)ⅢC1111(小中)音楽科授業実践講座

〔研修の概要〕

講義 生活や社会の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力の育成をめざして

ー音楽的な見方・考え方を働かせる授業づくりー

大阪教育大学 准教授 兼平 佳枝

演習 知覚したことと感受したこととを支えとして、表したい音楽について考えるための指導の工夫

〔受講者の感想〕

○ 講義を受講して、「音楽を形づくった要素」を焦点化し、各クラスの実態に合わせた授業デザインを構想することの大切さに改めて気付きました。それにより「子どもの意見を表現に生かす」ことに繋がってくることが分かりました。

○ 学習指導要領の目標を意識した授業デザインの在り方について、具体的な実践と関連付けて学ぶことができました。経験、分析、再経験、評価という学習過程は、音楽だけではなく他の教科でも生かせる考え方であると思いました。座学だけではなく周りの人との交流を通した経験が、子ども達のイメージを豊かにし、記憶に強く残っていくことを感じました。音楽科の授業では、楽器を使った演奏や、歌唱でのによる音楽活動の中で、たっぷりと音や音楽と関わる経験を充実させながら、授業を展開することの重要性に気付くことができました。

○ 演習では、音楽的な見方・考え方を働かせるために「知覚」「感受」及び「共通事項」を意識した授業を展開することの大切さや、小学校と中学校で学びの連続性をもたせていくことの必要性に気付くことができました。