Hyogo Prefectural Arima Senior High School, Since 1896

Tag:人と自然科

人と自然科 ひょうごまちなみガーデンショーin明石 アグリハイスクールガーデンに出展

令和3年9月19日(日)~ 9月26日(日)まで県立明石公園で、ひょうごまちなみガーデンショーin明石が開催されます。

その一環として、県下の農業高校の生徒が自分たちでデザイン・施工した自慢の庭を展示するアグリハイスクールガーデンが作庭されます。有馬高校人と自然科、コンピュータ造形を選択している生徒が作庭に取組みました。

作庭にむけて夏休み中から設計、準備しました。1.5m×2.3mの木枠がキャンパスです。自分たちでデザインを決め、自分たちで栽培した植物を使用し作庭を進めていきました。学校の竹林から竹を伐採するこだわりようです。どんな作品が出来上がったのでしょうか。

明石公園に作庭した作品はこちら。テーマは『秋色タウン』です。

六甲山を中心に、海辺の神戸をイメージしました。ゴールドクレストやアキランサス、ガザニア、トレニアなどの植物をふんだんに使用。そしてジニアやトウガラシ、マリーゴールドを散らし、六甲山の紅葉をイメージ。六甲山にある牧場をリュウノヒゲで表現し、可愛い動物が顔を出しています。

六甲山にかかるロープ-ウェイも手作りです。ゴンドラにはフラワーアレンジメント班が作成したアレンジ作品が載っています。

そして海辺には、神戸のシンボルであるポートタワーとBE KOBEのモニュメントも。こちらも生徒の手作りです。

設計、制作リーダーよりひとこと『クラスもみんなも協力してくれたので、めちゃめちゃ良い庭ができました。たくさんの人に見てほしいです。』とのことです。

今回作庭した作品は、9月26日(日)まで、明石公園正面の門 入って右手側に展示しています。

明石公園を訪れた際は是非ご覧ください。

人と自然科 ブドウ販売大盛況 無事終了いたしました

有馬高校人と自然科では、1年生の授業で「ベリーA」の栽培、3年生の授業では高級ブドウ「ピオーネ」と「マスカット」の栽培を学んでいます。

人と自然科で栽培しているブドウが収穫を迎えます・・収穫、調査に関する記事はこちら

そして有馬高校の生徒、保護者に限定した販売会を9月8日(水)、10日(金)、15日(水)の3日間、各学年ごとに開催し、大盛況の中無事終了しました。

販売に向け、収穫したブドウは一房ずつ生徒の手で調整し、セロファンに包んでいきます。販売準備は1~3年生の生徒が協力して行いました。

粒には果粉(植物自身が身を守るために付ける油脂成分)がついているので、粒をなるべく触らずに軸を持ち、傷んだり割れたりしでいる粒がないかどうかじっくり確認します。

今年は特に夏休み後半の長雨により、粒が割れてしまった房があり、気を遣いました。そして有馬高校では房のつまり具合で3つのランクに分けており、上ランクと中ランクに仕分けされた房は、セロファンで包んでいきます。そして重さを合わせて2房から3房のセットを作り価格を決めていきます。

販売当日。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事前に整理券を配布し、少人数ずつ売り場に来てもらう方式をとりました。またレジ前には間隔を開けて並んでもらうための表示をはり、レジ前には生徒が実習で手作りした飛沫防止のついたても設置。さらに1人1人に丁寧に手指消毒を行うなど、万全の体制で臨みました。

そしていよいよ販売開始です。1年生の生徒は今回が初めての販売実習となるため、始まる前はとても緊張したそうです。

レジでは、品種、重さを伺い、商品を準備し会計を行います。計算を間違えないようにゆっくりで大丈夫ですよ。

列も間隔を開けて並んで下さり、ご協力ありがとうございました。

今年は目立った気象災害や害獣被害もなく、なかなかの出来栄え、特にベリーAのできが良く、充実した品ぞろえでした。一方でピオーネとマスカットは元々畑の面積が小さいため、数量制限をさせていただきましたが、やはり人気で、最後には売り切れてしまい、買えなかった方もいらっしゃいました。本当に申し訳ありませんでした。また3年生対象の9月8日は、雨が降り、足元が悪い中、来校いただき本当にありがとうございました。

3日間で合計353名の方に来場いただきました。販売を担当した生徒、特に1年生の生徒は自分たちが栽培したブドウを喜んで買ってくださる姿を見て、大きな自信となったそうです。お忙しい中ご来校いただいた保護者の皆さまありがとうございました。そして購入してくれた総合学科の生徒の皆様も、本当にありがとうございました。人と自然科の学びの内容を少しでも理解してもらえたら嬉しいです。

今後ブドウ畑では剪定や元肥の施肥など来年のブドウ栽培に向けた作業が続きます。美味しいブドウができるように、これからも栽培管理を頑張りましょう。

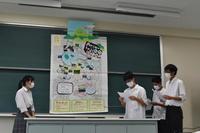

人と自然科 地域自然保護 有馬富士公園を知ってもらおう 中間発表会実施

9月14日(火)人と自然科『地域自然保護』の授業で、県立有馬富士公園の魅力をたくさんの人に知ってもらうための中間発表会を実施しました。

人と自然科3年生学校設定科目『地域自然保護』の授業では、今年も県立有馬富士公園をフィールドとし、1年かけて有馬富士公園を訪れるゲストに公園の自然を感じてもらうための体験プログラムを生徒自身が企画し、実践する授業を行っています。4月からスタートし、今日まで公園の職員から説明を受けたり、実際に公園で活躍されている夢プロ団体の皆さんから体験プログラムを受けたり、自分たちで公園内を調査したり・・・とにかく公園を知る活動を続けてきました。

直近の公園での活動 人と自然科 地域自然保護 里山の管理体験 の記事はこちら

そしてこの日は活動の成果を1枚の巨大地図にまとめ、有馬富士公園の魅力や改善点について発表しました。この日に向けて約10時間かけて模造紙を作成したり発表練習したりしました。

いよいよ発表。直前の打ち合わせも念入りに行います。

中間発表は5班に分かれ、有馬富士公園での活動を元にして、公園の魅力や改善点を中心に発表しました。

・子どもから大人まで楽しめる公園であること

・生物の多様性が豊かであること

・自然と調和し、木陰などが多く、季節も感じられ、長時間楽しめる公園

・案内板が充実しており、迷子になりにくい工夫がある

などの魅力がある一方

・施設が老朽化している

・ゴミなどを捨てている来園者がいる

・園内に時計が少ない

・有効に活用されていないスペースが多くある

・とげがある植物など遊歩道付近に危険な場所がある

など、有馬富士公園を愛し、知り尽くしたからこそ気づいた改善点も発表しました。聴衆者もメモをとりながら真剣に聞いていました。そして最後は自分たちがホストとして提供したい夢プログラムの企画案を紹介しました。

発表にはアドバイザーとしてお世話になっている、人と自然の博物館研究員の先生、管理者であるパークセンター職員、行政からは県立公園を管理する宝塚土木事務所の職員、そして今までお世話になった夢プロの方にも来ていただき、忌憚のないご意見、アドバイスを頂きました。

巨大地図には自分たちが活動中に撮影した有馬富士公園おすすめスポットの写真を貼ったり、見る人に分かりやすいように色を塗ったり、工夫して仕上げた 模造紙2枚分の有馬富士公園巨大地図を使って発表しました。5班に分かれ完成させた巨大地図はこちらです。(過去と比較しても、クオリティーが高い作品です)

写真では小さくて見にくいですよね。安心して下さい。これらの模造紙は、有馬富士公園パークセンターに一定期間展示させていただきます。公園を訪れた際はぜひご覧ください。

さて中間発表も無事終わり、いよいよ今回の発表をもとに、実際に来園者に提供する夢プログラムを企画していきます。テーマは有馬富士公園の利用が最も少ない世代である『高校生が有馬富士公園の魅力を感じることが出来る体験プログラム』です。そして12月には実際に高校2年生の後輩を有馬富士公園に招待し、自分たちが企画した夢プログラムを実践します。大変ですが楽しみながら頑張っていきましょう。

最後に中間発表を聞きに来てくださいました皆様、忙しい中お越しいただきありがとうございました。

人と自然科で栽培しているブドウが収穫を迎えます(一般販売はしておりません)

有馬高校生徒、保護者の皆さまお待たせしました。人と自然科の生徒が4月から栽培してきたブドウがいよいよ収穫を迎えようとしています。

約半年間、芽かきの作業から始まり、誘引、摘穂、摘粒、ジベレリン処理などの作業を実施してきました。

人と自然科 ブドウのジベレリン処理(1回目)実施しました の記事はこちら

9月上旬には1年生と3年生の生徒、さらにはクラインガルテンの受講生が、自分たちで栽培したブドウの品質チェックを行うための収穫を行いました。

まずはクラインガルテンを専攻している3年生と受講生の皆さんです。クラインガルテンではベリーAの栽培を行っています。

受講生の地域の方と一緒にブドウを収穫。とてもいい出来ですね。子ども達は届かないのでお手伝いしてあげましょう。

美味しそうなブドウが収穫できましたね。

後期のクラインガルテンでは、ダイコンやハクサイ、キャベツなどを一緒に栽培する予定です。楽しみですね。

次は3年生でガーデニングを専攻している生徒。少し高級、大粒系のピオーネを栽培しました。品質調査のため一房収穫です。窓から覗いて着色している房を選びます。

8月下旬の長雨により例年より着色が遅れていますが、立派な出来ですね。

早速糖度と重さを測定。糖度は18度前後でまずまずです。

重さは500gから600gを目指したのですが、800gを超えている房が多く整房作業が不十分であったという反省がありました。

最後に1年生。ベリーAを栽培しました。有馬高校に入学し、自分たちが任されて最初に栽培する作物の一つです。

丁寧にハサミを入れ恐るおそる袋を開けてみると、濃紫色のブドウが顔を出しました。

種子もしっかり抜けて最高の出来映えですね。自慢の一品です。

収穫後はさっそく調査です。屈折糖度計で糖度を測定します。

ベリーAの糖度の目安は17度と言われていますが、多くは基準以上の糖度で、中には20度を超えるものもあったようです。

次は重量。上皿ばかりで測定します。

目安は500g~600gと言われていますが、全体的に基準超え。少し大きかったですね。やはり整房作業の時、車(つぼみのかたまり)を残しすぎたのが原因ですね。大きすぎて包装できなかったり、箱に入らなかったり、来年の着果に影響したりします。次回に活かしましょう。

有馬高校人と自然科ではこの他にも3年生の生徒がマスカットの栽培をおこなっています。以前は一般の方にも販売していましたが、圃場が小さく、販売できる数も限られているため、現在は一般販売はしておりません。本当に申し訳ありません。

現在は在校生、もしくはその保護者に限定して販売しています。詳しくは生徒を通して配布しました『有高産ブドウ販売会について』のプリントをご覧ください。

人と自然科 夏季休業中 都市農業体験実習(農業インターンシップ)に取り組みました

夏休みがついに終わりを迎えようとしています。人と自然科では、農場の野菜や花の管理方法を学ぶため、総合実習として夏季休業中も生徒が毎日、当番制で実習を頑張りました。

人と自然科 夏季休業中も総合実習頑張りました・・・の記事はこちら

そんな中、学校での実習だけでは満足しない、将来本気で農業をやりたい、より実践的な農業を学びたいという生徒を対象に、今年も都市農業体験実習が阪神農業改良普及センターご支援のもと企画され、夏休み中に3名の生徒が頑張りました。(加えてもう1名の生徒は9月以降の実施を予定しています。)

三田市の農業の特徴として水田はもちろん、住宅地が近いこと、大都市である大阪や神戸に近いことから、生鮮野菜などを栽培し、直売所などに販売する都市近郊型農業が展開されています。そこで実際に生徒が地域で活躍されている先輩農家に6日間お世話になり、管理方法や加工、流通、販売、さらには心構えなどを直接アドバイス頂くというのが都市農業体験実習です。

今年お世話になったのは、有鼻様、中上様、藤本様の3名の先輩農業者の方々です。実習生は2週間前からの自身も含めた家族の検温を始めとした、新型コロナ対策を徹底した中で実施されました。

まずは有鼻農場。将来就農を希望し6次産業化を学ぶことを希望した生徒が参加しました。

山田錦、アスパラ、黒大豆の生産はもちろん、自身の農場で栽培した作物を材料に黒豆味噌や塩麹、甘酒などの加工、販売をおこなっています。実習中は黒大豆やアスパラの収穫はもちろん

甘酒の包装や麹の製造なども実習させていただきました。

製造工程の記録の重要性など、実践的な内容も学ぶことができ、充実した6日間だったそうです。

次は中上農場。本校の卒業生でもあり、三田の中心的な農家です。施設を利用したトマトを中心に、キュウリ、ホウレンソウなどの作物を大規模に栽培されています。将来就農を希望し、先進的な技術を学ぶことを希望した生徒が参加しました。

実習では、露地栽培のピーマンの収穫を始め、トマトの誘引やわき芽取りを学びました。

さらに施設の換気に係わる自動開閉装置や、二酸化炭素施用装置などの総合環境制御システムについても学ぶことができました。

これからの農業を営む上で大切なことは「とにかく施設内の環境を見える化(数値化)すること」、「情報を仕入れること」といった中上さんの助言が印象に残るなど、とても充実した6日間だったようです。(実習中に新聞社からも取材も受け、8月21日(土)神戸新聞三田版に掲載されました。)

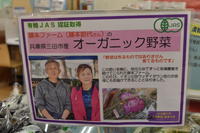

最後は藤本ファーム。将来就農を希望し、有機農法について学ぶことを希望した生徒が参加しました。

藤本さんはご夫婦でぼかし肥料を利用した施肥管理を行い、農薬を使用しない有機農業を実践されています。実習中は野菜の播種や除草などの作業はもちろん、イオンやパスカルさんだなどの直売所への出荷体験もさせていただいたそうです。

藤本さんからは、農業を生活の糧にすると言うことは、経営感覚を身につける必要性があり、直売所などでの実習を通して価格の差を観察してほしいというアドバイスを頂いたそうです。また休憩時間には有機農法についてのお話や農業を志す覚悟などについてもたっぷりお話が聞けて、とても勉強になったとのことでした。

今年度お世話なりました農家の皆さま、このような機会を作っていただいた阪神農業改良普及センターの皆さま、本当にお世話になりまました。ありがとうございました。

兵庫県立有馬高等学校

〒669-1531

兵庫県三田市天神2-1-50

TEL:079-563-2881(代表)

FAX:079-563-2882

JR三田駅 徒歩15分

神鉄三田駅・三田本町駅 徒歩15分