学年・専門部

人と自然科3年野菜班「近づいています」

3年野菜班「総合実習」の授業も残りわずかとなりました。

今回は校内販売に向けての収穫です。

セルリー(一般的にはセロリと言われていますが正式名称は

セルリーと言います)・ハクサイの収穫、包丁ですることも慣れてきました。

ホウレンソウの収穫、前回の実習を活かして行いました。

類型の授業で種まき、間引きなどを行ったダイコン・カブの収穫。

8月末に球根を植え付けて栽培するホーム玉ねぎの収穫です。秋の新タマです。

最後に「課題研究」で栽培したニンジンの収穫です。初めてに

しては上々の出来です。

収穫した野菜は洗浄して調製を行います。

最後に校内販売です。

『野菜のプロになろう!』と昨年の12月からスタートした専攻班の実習、

プロに近づいてきましたね。

人と自然科「クラインガルテン」最終回です

11月26日(水)5月から開始した「クラインガルテン」20回目の今日、

最終回となりました。

圃場での実習前に閉講式です。

小川校長先生より『これからも有馬高校・人と自然科の応援を』と

挨拶がありました。

次いで、修了書の授与です。

次に生徒を代表して『これをきっかけにご家庭でも農業を楽しんでやってください』と

挨拶がありました。

最後に講座を振り返って生徒・受講生の方より感想を述べてもらいました。

生徒からは『人に伝えることの難しさがわかった』

『野菜の料理について教えてもらい嬉しかった』

『この授業が受けたくて有馬高校へ入学した』などのコメントがありました。

受講生の方からは『栽培の難しさ、収穫の楽しみを実感できた』

『若い人と交流できてよかった。野菜以外の話もできてよかった』

『いい雰囲気で授業できた。この仲間をいつまでも大切に』

『これからも学んでいってください。素直な気持ちを持ち続けてください』と

温かい言葉をいただきました。

最後は圃場にてブドウの仮剪定です。

最後まで和気あいあいと実習を行いました。

この授業は、生徒・地域の受講生が共に創り上げて行う授業です。

7名の受講生の方、14名の生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

人と自然科3年野菜班 まだまだ学ぶことがあります

3年生野菜班の「総合実習」もあとわずか・・・。さまざまな実習を行って

きましたが、今回は4月に植え付けたヤマノイモと10月に定植したホウレンソウの

収穫を行いました。

ヤマノイモは丹波篠山や三田地域で栽培されていますが、近年は生産者が減ってきて

います。慎重に掘って収穫します。

夏の少雨傾向で大きさが心配でしたが、まずますの出来栄えです。

次にホウレンソウの収穫です。

今まで収穫するタイミングが合わず今回が初めての収穫になります。

収穫したホウレンソウは計量、袋詰め作業を行います。

3年生もまだまだ学ぶことがありますね。

人と自然科「クラインガルテン」あと1回です・・・

5月からスタートした「クラインガルテン」も今回と合わせて2回になりました。

いいサイズのブロッコリーと紫色のカリフラワーですね。

今回はそれぞれ自慢の一品を持って全員で記念撮影です。

収穫の終わった区域は次年度のために上層と下層の土を入れ替える天地返しを

行います。寒さにさらすことで病気や害虫の発生を軽減する効果があります。

次週は閉講式・ブドウの仮剪定・畑の片付けと盛りだくさんの内容を予定

しています。あと1回の授業、一般受講生の方との交流、楽しんでやりましょう!

《人と自然科修学旅行14(4日目)》旅の最後は国際通りでお土産探し

ずらっと並んだお土産屋さんでシーサーのキーホルダー、カラフルな沖縄ガラス、サトウキビのお菓子など、悩みながら見て回っていました。

そして国際通りの楽しみといえば食べ歩き。

ブルーシールのアイス、サーターアンダギー、タコス、沖縄そば…。

那覇の中心といえばここ、というだけあって色とりどりの看板やお店のにぎわいにワクワクが止まらない様子でした。

あっという間に時間がすぎてしまい、

急いで那覇空港へ

楽しかった沖縄とも、ついにお別れの時。

解団式を終えると「あーもう本当に帰るんだ…」と実感がこみ上げてきました。

中には、まだアイスを食べている子もいて、

“最後の最後まで沖縄満喫モード”全開でした。

アナウンスが流れ、いよいよ搭乗口へ。

歩きながら、みんな自然とこの数日を振り返っていました。

最後は「また絶対来よう!」と笑顔で締めくくり。

兵庫に帰ります!

《人と自然科修学旅行13(4日目)》最終日まで、とことん人と自然科 ~サトウキビ刈り体験と黒糖作り~

まずは現地のスタッフさんとサトウキビ農家さんにサトウキビの収穫について教わってきました。

道具の持ち方や刈り取るコツを教わって、いよいよ挑戦!

最初の一本を切るのは思った以上に大変そうでしたが、さすが人と自然科。

すぐに慣れて、実習の時のように友達同士で声を掛け合いながら作業し、どんどん刈り取っていきました。

持ち上げてみると予想以上に重くて、農家の方の大変さを改めて実感しました。

スタッフさんが生のサトウキビを少し切ってくれ、かじってみると…

砂糖よりもやさしい甘さで、自然そのままの味が口いっぱいに広がりました。

そのあとは、サトウキビを絞って黒糖づくりです。

手間暇かけられて作られる黒糖に、あらためて根気のいる作業だと感じました。

サトウキビの収穫や製品になるまでの大変さや黒糖のおいしさを知ることができ、充実した時間になりました。

このあとは、国際通りで自由時間。

「大人になったらまた来たい」との声と共に人と自然科オリジナルプランは終了です。

《人と自然科修学旅行12(3日目)》修学旅行最後の夜 ~クラスレクで絆を深める~

あっというまに沖縄最後の夜。

最後の夜にはクラスレクリエーション

修学旅行委員企画の、各部屋対抗のクイズ大会をしました。

「初日にクリーン作戦をした浜の名前は?この生物の毒の強さは?」など修学旅行で学んだ問題があったり、

「この先生の中学時代の部活は?校長先生のフルネームは?」など引率団の先生方の問題があったり、

「1年生の時に栽培したトウモロコシの品種は?今年定植したブドウの品種は?」など人と自然科なら答えられて当然の問題もあり、答え合わせの度にみんな大盛り上がりでした。

この修学旅行1番の賑やかさでした。

仲間との最高の時間でもあり、明日で終わってしまう寂しさも少しあった、やんばる最後の夜でした。

《人と自然科修学旅行11(3日目)》 国の天然記念物を“知る” “守る” ~ヤンバルクイナ生態展示学習施設で本物のヤンバルクイナに会う~

沖縄北部・やんばるの象徴でもあり、世界でここにしかいない、飛べない鳥「ヤンバルクイナ」。

絶滅危惧IA類に分類されるヤンバルクイナを間近で観察できる唯一の施設にいってきました。

まずはじめにヤンバルクイナの生態や特徴を職員の方に教えていただきました。

「飛べない」「鳴き声が独特」「意外と走るのが速い」などなど、知っているようで知らなかった情報がたくさん。

“やんばるの森でどう生きているか”が浮かび上がってきました。

そしてガラス越しに、実際のヤンバルクイナを観察。

目の前をスタスタ歩いたり、落ち葉をつついたり、時にはじっとこちらを見つめてきたり…。

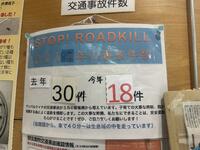

また、この施設では、外来種の問題や交通事故の現状についても詳しく紹介されていました。

「夜行性で道路に出やすい」「黒っぽい体で車から見えにくい」…こうした理由で事故が多発していて、地域の人たちの取り組みや標識の設置など、守るための努力も知ることができました。

“希少種を守る”ことの第1歩は知ること、そして「気づくこと」からなんだと実感でき、自然との共生について考えさせられる体験となりました。

《人と自然科修学旅行10(3日目)》沖縄の固有種に出会う~やんばる学びの森でトレッキング~

昨日、ナイトハイクで訪れた森の昼の顔を覗きに行きました。

あいにくの雨天ですが、みんなカッパを着てやる気満々です。

入り口でスタッフさんにコースの説明を聞いてからスタート。

ガイドさんから「これはケナガネズミの食痕、これはリュウキュウハグロトンボ」など動植物や名前や特徴など沖縄の植生や固有種、外来種について学びながら、どんどん山の中を進んでいきます。

中盤にさしかかると、小さな滝のほとりで小休憩。雨上がりには滝に虹がかかるので、「虹の滝」と言われているそうです。

ガイドさんの話もとても面白く、時間を忘れて夢中で探検してきました。

季節を変えてまた歩きたいと思えるヤンバルの森でした。

《人と自然科修学旅行9(2日目)》やんばるの森で出会った夜のいのちたち 〜ナイトハイク体験〜

ライトをつけて、「やんばる学びの森」へ、ナイトハイクに出発しました。

少し緊張しながらも、みんなの顔には期待の笑顔が。

遠くで「キュルルル…」という鳴き声。

「これはリュウカジカガエルの声ですよ」とガイドさんが教えてくれました。

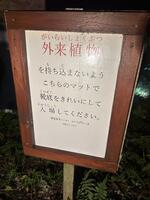

外来生物の侵入を防ぐため、森に入るときは足裏をマットで綺麗にしてから入ります。

このような小さな取り組みの積み重ねが貴重な生態系を守っているのだと教えていただきました。

夜の森は“生物”でいっぱいで、生きもの好きが集まる人と自然科の生徒にはたまらない時間。

生物を発見するたびに「これなんですか?さっきのと種類が違うんですか?」など、ガイドさんに質問攻めでした。

今日は、海に山に1日中動きまわる日でしたが、いつも実習で鍛えているからか、疲れを感じさせないパワフルさで発見や学びの多い充実した時間を過ごすことができました。

明日は昼間のやんばるの森の探索です。ヤンバルクイナに会えるのを夢見て修学旅行2日目は終了です。

《人と自然科修学旅行8(2日目)》海の教室へ!〜サンゴの苗を海で見てきました〜

昨日、水産養殖研究センターで教えていただいたサンゴの養殖を自分の目で見に行きました。

午前中に引き続き、波もおだやか。今度は船でいざ珊瑚畑へ

岩の上に並んだサンゴの苗たちのまわりを小さな魚たちが元気に泳いでいます。

とても綺麗な反面、黒くなってしまっているサンゴもちらほら。

美しい海が壊れていっていることを実感しました。

《人と自然科修学旅行7(2日目)》 ナチュラルブルーでマリン体験!

沖縄の海が一望できる「ナチュラルブルー」。

到着すると、スタッフさんが笑顔で迎えてくれて、「今日はこの時期には珍しく青の洞窟の近くから海に入れます!」の一言に、みんなのテンションが一気に上がりました。

ウェットスーツに着替えて、スタッフさんからしっかりと説明を受けます。

マスクのつけ方や呼吸の仕方、フィンの使い方などを練習して、いざ出発!

少し緊張しながら海に入ると…

海の中には、カラフルな魚がいっぱい!

スタッフさんが水中で手を振って合図をしてくれるので、安心して楽しめました。

浅瀬の岩の間には、クマノミ(ニモ!)も顔をのぞかせていました。

お昼は潮風を感じながらお弁当

昼からの体験に備えて、お昼はしっかり食べます。

沖縄の風を感じながら、みんなで食べるお弁当は格別です!

【修学旅行】第ニ日目(総合学科)

ホテルマリン体験では、沖縄の海を大満喫しました!

フィンをつけて初めてのシュノーケルにドキドキの生徒たちでしたが、海からあがってくると「やばい!やばい!めっちゃやばかった!」と大興奮!語彙を失うほど綺麗だった、とのことでした!

美味しいカレーを何度もおかわりして、午後からのアクティビティに備えて一眠り…の生徒や、まだまだ遊ぶ!とビーチでパワフルに活動する生徒もいました。

沖縄の新テーマパークジャングリア!広大な敷地でいい運動にもなったそうです!生徒たちは、混雑を避けて昼食をあらかじめ取っていたそうで、計画性抜群でした。お土産ではお揃いのかぶりものを購入したり、沖縄ならではのジュースを飲んだり、楽しみました!

慶良間ダイビングコースでは、絵本に出てきそうな魚たちに出会えたそうです。人生初ダイビングにドキドキしながらも、沖縄の海を全身で感じることができました!昼食は各自自由にとったので、海の幸を豪快に食べている生徒もいたようです!

文化体験は、沖縄のいいところをぎゅっと詰めたコースでした。移動は少し多かったですが、バスガイドさんの話や歌に沖縄を感じながら、どの場所でも笑顔いっぱいの生徒たち。お揃いのTシャツや、お土産をたくさん抱えてホテルに帰ってきていました!!

《人と自然科修学旅行6(2日目)》気持ちのいい朝とともにスタート!

おはようございます!

今日の沖縄はすこし雲が広がっていますが、気温もちょうど良く気持ちの良い朝です。

今日はダイビングやシュノーケルにナイトハイクまで体力勝負の1日。

いっぱい動いて笑って、たくさんの思い出を作りに行ってきます!

《人と自然科修学旅行5(1日目)》旅の締めくくりは、笑顔いっぱいの夕食!

長距離移動、公設市場、環境学習と目まぐるしく動いた1日目。

体調不良もなく無事に全員ホテルにつきました。

1日目の締めくくりは晩御飯

今日の出来事を話しながら、仲間と食べるごはんは特別だなぁと感じた瞬間でした。

こうして修学旅行1日目は、笑顔とおいしいごはんで締めくくられました。

一日中動いて、たくさん笑って、いっぱい食べて。

明日はどんな景色と出会えるのか楽しみです。

【修学旅行】第一日目②(総合学科)

沖縄県が見渡せる展望台、嘉数高台。

沖縄県と兵庫県の友愛の話を聞き、黙祷を捧げ、生徒たちは何を考え、何を思ったのでしょうか。

今日訪れた、嘉数高台、コザの街、そこから見える基地や戦場の跡。それらは、過去の歴史が見える場所であり、現在の在り方を考える場所であり、未来が見える場所でもありました。

「命どぅ宝(ぬちどぅたから)」、命こそ最高の宝である。

私たちができること、考えなければならないこと、行動しなければならないこと、を改めて考えられる良い時間になったのではないかと思います。

《人と自然科修学旅行④(1日目)》 海の生き物を守る 〜水産養殖研究センターでサンゴの今を知る〜

沖縄といえば、美しい海

その海を知るために、まずはマイクロプラスチックの影響を説明していただき、ザネー浜でクリーン作戦です。

息を呑むような美しい海でしたが、よく見るとゴミが…

小さいゴミも丁寧に拾いをしながら、少しだけ沖縄の海を守る活動に携わることができました。

その途中で沖縄の植物やヤドカリなども発見

次に研究施設へ移動し、サンゴの現状や海の生き物について教えていただきました。

サンゴ礁の役割や減少した原因などもクイズ形式でお話をしていただきました。

サンゴは、海の中で他の生き物たちの住処を作る“海の森”。

しかし、近年の海水温の上昇や環境汚染が進んだことで白化現象が増え、現在では75%が死に、20年後には90%のサンゴが死んでしまう可能性があると教えていただきました。

本当はここでサンゴの苗作りもする予定でしたが、その苗にするサンゴすら無くなっていってしまっている現状に、今自分たちができる環境保全を少しずつでもやっていこうと決意を固めていました。

《人と自然科修学旅行③(1日目)》 那覇の台所で食文化を知る ~牧志公設市場~

牧志公設市場は地元の人からは昔から“那覇の台所”として親しまれている市場です。

市場の1階に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは色とりどりの魚やお肉屋さん。9月の農業先進地見学で三田市の直売所を見学していたので、兵庫県と沖縄県の違いをしっかりと比べることができました。

ここでは魚を買って2階の食堂で調理してもらう「持ち上げサービス」が人気で、生徒もせっかくの機会ということで利用していました。

2階の食堂フロアでは、海鮮だけでなく、ソーキそばや海鮮定食など、沖縄らしいメニューがずらり。沖縄での最初の食事を堪能しました!

【修学旅行】第一日目①(総合学科)

無事沖縄に到着しました。

現在は昼食会場「とぅばらーま」で昼食中です。

《人と自然科修学旅行②(1日目)》

伊丹空港に到着しました。

手荷物検査を終えて、いよいよ搭乗です。

初めての飛行機にドキドキしつつも、すでに気持ちは沖縄へ