タグ:人と自然科

家庭科 人と自然科「フードデザイン」授業協力

6月2日(月)3・4限人と自然科「フードデザイン」の授業で、辻調理師専門学校より講師の先生に来ていただき、「有馬の野菜を使った西洋料理実習」を開催していただきました。

***MENU***

・茄子のパスタ「給料日前のチーズ」添え

・レタスのクリームスープ

・茄子のチョコレートケーキ

榊先生の楽しい説明と小野先生の手際のよいサポートのお陰で、有馬の野菜を使ったお料理が並びました。

日頃実習で育てている野菜を美味しく食べることや、栄養価を考えて調理することなど、沢山のことを教えていただきました。先生方、ありがとうございました!

また、放課後は、飴細工の実習を行っていただき、3名の生徒が参加し美しい飴の花を製作していました。

つやのある美しい飴細工に仕上げるには、飴の特性を理解することが重要です。時間が経つと溶けてしまうので、乾燥材が入ったケースに入れて大切に持ち帰りました。

製菓にも様々な専門分野があります。興味がある人は、是非さまざまな学校のオープンキャンパスに参加して、進路選択に役立ててください。

第2回ひとはく連携セミナー「未来に残したい農業や農村の魅力」

5月30日(金)人と自然科1年生学校設定科目『人と自然』の授業において、今年度第2回目となるひとはく連携セミナーが実施されました。

有馬高校人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の研究員から自然や環境、動植物など専門的な講義を直接頂き、深く学んでいます。前回第1回目も『兵庫県のいろいろな生き物』をテーマに講義していただきました。

第2回目となる今回は『未来に残したい農業や農村の持つ魅力』をテーマに、衛藤彬史 研究員より講義をいただきました。

まずは、2013年にユネスコ世界無形文化遺産に登録された和食から見る、大豆生産の今について説明いただきました。日本人食文化を考えるうえで味噌や醤油などの使用される大豆は和食の要です。しかし、国内自給率は約20%で、ほとんどを安価に購入できるアメリカやカナダ、ブラジルから輸入しています。このまま大豆生産が衰退してしまえば、和食を支える大豆加工品の生産や加工・調理・盛り付けに関する文化も引き継げなくなる可能性が高くなります。

その他にも、ユネスコ世界無形文化遺産に登録されている日本の文化について学びました。2014年には「和紙」が登録されました。和紙の原料は、コウゾ・ミツマタ・ガンピなどが主に使用されています。その和紙の生産におけるコウゾの国産比率はおそらく5%以下といわれており、文化財の補修に使用する和紙も外国産が使われているのだそうです。(ちなみに絹の国産比率も0.2%以下という状況…。)

このように、日本の大切な文化を支えるための原料生産に関わる文化は絶滅寸前。衛藤先生から、「このままでいいのか?何ができるのか?自分たちで考えてみてください。」とお話がありました。正解がない問いについて考えることは難しいですが、しっかり考え抜いてほしいと思います。

そして多様な農村景観を守る取組みについても学びました。学校での授業でも学んでいますが、近年農業就業人口が減少し、農業は衰退しています。その結果美しい農村景観も失われつつあります。先生からは棚田や傾斜地農業、静岡県伊豆市の水わさび伝統栽培など全国のユニークな取組みを紹介いただきました。

また、先生から『農業はクリエイティブだ』という言葉をいただきました。丹波篠山市のある農家さんでは、ホウレンソウをあえてとう立ちさせ、柔らかい葉を摘んで1枚単位で販売するビジネスを展開されています。また、通常はかがんで収穫する必要がある大納言小豆の栽培中、つる化している個体があることに気付き、この個体を選抜しつる化させ支柱を使用して栽培を行ったそうです。その結果、お年寄りでもかがまずに収穫できるようになったそうです。農業が持つ多様な可能性を感じることができました。

最後に、全国の在来大豆や兵庫県の在来大豆、古代米を見せていただきました。初めて見る大豆ばかりで、大変興味深かったです。

衛藤先生、本当にありがとうございました。

第1回ひとはく連携セミナー「兵庫県のいろいろな生き物~タンポポ・ダンゴムシ・カタツムリなど~

今年も学校設定科目「人と自然」の授業で、ひとはく連携セミナーがスタートしました。有馬高校の人と自然科と県立人と自然の博物館の間では生徒のセミナー受講について協定を結んでおり、年間8回、県立人と自然の博物館を訪れ、博物館の専門員から各分野のユニークかつ専門的な講義を直接受講することができます。有馬高校から徒歩で約25分。みんなで元気よく歩いていきます。

さて、第1回目のセミナーは「兵庫県のいろいろな生き物~タンポポ・ダンゴムシ・カタツムリなど~」をテーマに、毎年お世話になっている鈴木武研究員の講義を拝聴しました。

まず、身近な生き物について説明がありました。生き物には特徴から名前がついているものが多くあるようで、イモリは井戸や池を守る「井守」、ヤモリは家を守る「家守」、コウモリは河を守る「河守」という意味が込められているとのことでした。また、コウモリの翼の構造についても教えていただきました。コウモリの翼は、人間でいうと「腕」に当たります。コウモリが哺乳類であることを知っている生徒は多くいましたが、人間と同じように、5本の指があることを知り、驚いていました。

次に、鈴木先生が研究の第一人者であるタンポポについて説明していただきました。タンポポにはカンサイタンポポやセイヨウタンポポ、シロバナタンポポなど多様な種類があり、花弁の色はもちろん、特に外片(総苞外片)の細かな形の違いで見分けるのだそうです。総苞外片がぴったりとくっついているのが「カンサイタンポポ」、反り返っているのが「セイヨウタンポポ」です。ちなみに近年は、カンサイタンポポとセイヨウタンポポの雑種も増えているそうです。また、タンポポと見間違えやすいブタナとの見分け方についても教えていただきました。

最後に、鈴木先生のコレクションも実際に見せていただきました。ヘラクレスオオカブトや蛇のレプリカ、イモリやハツカネズミ・・・それぞれの生き物の触り方や特徴など実際に触れて学ぶことができました。

ネズミの標本を観察しながら、ネズミの分類についても教えていただきました。ネズミは「Mouse」ネズミ亜科、「Vole」ハタネズミ亜科に分類されます。違いとしては、耳が大きく尻尾が長いものが「Mouse」、耳が小さく尻尾が短いものが「Vole」に分類され、実際に「Mouse」を触らせていただきました。とっても可愛かったですね。

鈴木先生、本当にありがとうございました。

総合学科×人と自然科 近畿地区高等学校総合学科教育研究大会にて農産物販売を行いました

1月31日(金)西宮市民文化センターアミティーベイコムホールにて、近畿地区の総合学科に所属している先生方が集い、探求に関する学習を中心にお互いの学校の取組について情報交換を行う『第26回近畿地区高等学校総合学科教育研究大会』が開催され、会場のロビーにて有馬高校で栽培した農産物を総合学科と人と自然科の生徒が一緒に販売を行いました。

有馬高校には人と自然科と総合学科の二つの学科があり、選択科目でそれぞれの学科の授業を横断的に選択するカリキュラムを設定しています。たとえば人と自然科の生徒は、2年生で総合学科の『マーケティング』や『スポーツパフォーマンス実習』、『中国語』や『韓国朝鮮語Ⅰ』などの授業を選択でき、総合学科の生徒は2年生で人と自然科の科目である『ガーデニング』(農作物の栽培基礎を学ぶ授業)、3年生では『ナチュラルキープ』(身近な環境保護に関する知識や技術を学ぶの授業)を選択することができます。有馬高校だからこそできるユニークなカリキュラムですね。詳しくは以下のスクールガイドをご覧ください。

さて、この日は人と自然科の生徒が実習で栽培した黒大豆やセロリ、ギンナンに加え、総合学科の生徒が『ガーデニング』の授業で栽培したダイコンやタマネギ、そして同じく授業で制作した寄せ植えを持参しました。以下『ガーデニング』の授業風景です。みんな毎回楽しみながら積極的に農業を学んでいます。

会場に到着し、早速お店の開店準備です。

各地のイベントで何度も農産物販売会を行っている人と自然科農業クラブの生徒のリードの元、約30分で完成です。

そして会場に来られた近畿地区の総合学科の先生方に自分たちで栽培した農産物を販売しました。

『いらっしゃいませ』と声をかけ、『どんなふうに料理したらいいの?』『このタマネギの品種は?どんな味がするの?』などの質問もたくさんいただきましたが、人と自然科の生徒はもちろん、総合学科の生徒も授業で学んだ知識を活かしてばっちり答えていましたね。素晴らしかったです。

販売は3時間。完売とまではいきませんでしたが、総合学科と人と自然科の生徒が力を合わせて販売実習を頑張り、たくさんの先生方に購入していただきました。やはり自分たちで栽培したものをお客様に買ってもらえるが一番うれしいですよね。

短い時間でしたが、販売を担当した生徒にとってとてもよい経験となりました。ご購入いただきました先生方、ありがとうございました。

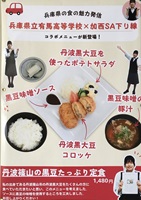

家庭科 レストランメニュー開発

家庭科では、食物に関する授業の中で、レシピ開発にも力を入れて取り組んでいます。今年度も、NEXCO西日本様より高速道路のSAで提供するレストランメニューの募集があり、調理系科目選択者28名が自慢のレシピで挑戦しました。

最終選考に残ったレシピは3点。加西SAにて、レストランのシェフが調理し、関係者で試食をしてメニューとして採用される1点を選んでいただきました。

最優秀賞に輝いたのは、人と自然科3年生の「丹波篠山の黒豆たっぷり定食」でした!

コロッケ・ポテトサラダ・黒豆みそソース・豚汁と全てのレシピに丹波黒大豆が使われています。

校長室にて賞状・景品が授与され、その様子は、神戸新聞にも記事として掲載されました。

このメニューは、中国自動車道下り線加西SAレストランにて、令和7年3月末日まで販売予定です。

高速道路をご利用の際は、是非お立ち寄りください!