カテゴリ:講座の実施報告

6月21日(水) ⅢF1305 (小)プログラミング教育講座

講 義

なぜプログラミング教育をするのか

演 習

小学校段階におけるプログラミング教育

・コンピュータサイエンスに触れるアンプラグド

・図形を並べて表現するビジュアルプログラム

・センサーやモーターを活用したフィジカルプログラミング

演 習

兵庫県版プログラミング教育スタートパックの活用

(受講者の感想)

・今まで、ソフトや教材を使ってプログラミングの授業を行ったことがほとんどなかったので、今後の情報教育の場面で役立てたいと思いました。また、最後の時間に、スタートパックなどのサイトを通して、じっくり実践などを確認できたことが良かったです。こうした時間を、自分の日々の生活の中で少しでもいいから持つことが大事だと感じました。

・やらせて終わりではなく、プログラミングを通してどのような力をつけさせたいか、どのような効果があるのかを考えて使えば色々な活用方法があるのだと分かりました。子どもたちが自分で間違いを振り返り、どうすればいいのかを考えるということは、漢字や計算のお直しでも大事なことだと思いました。出した課題に教員が赤で添削して、それを直すだけでは子どもたちの力になっていないと改めて感じました。プログラミングを通して、子どもたちを主体的に活動できる場が増えそうなので、学校でも実践していきたいと思いました。

・プログラミングは自分の苦手分野なので、今回受講させていただきました。クラスの児童の顔を思い浮かべると、普段の一斉授業では活躍できにくい児童でも、今日、教えていただいた教材を利用すると輝く児童が増えるなと思いました。2学期にアンプラグドのプラグラミングからの実際のプログラミングの授業にチャレンジしたいと思います。ありがとうございました。

6月7日(水) ⅢD1505 不登校への対応講座

6月7日(水) ⅢD1505 不登校への対応講座を実施しました。

講義:不登校の理解と対応ーシステム論的家族療法の視点からー

講師:兵庫教育大学大学院 教授 遠藤 裕乃

(研修の概要)

講義・演習:不登校児童生徒の内面の理解に生かせる視点

講義・演習:児童生徒や保護者に寄り添った支援

(受講者の感想)

- 午前の講義では、スライドを見ながら分かりやすくかつ具体的な例をもとに説明していただき、とても勉強になりました。特に「直接的因果律」と「円環的因果律」では、実際に今まで体験したことと照らし合わせながら、どのように保護者や児童生徒と話せば良かったのかを考えさせられる時間となりました。

- 午後の研修では、課題について班の先生たちと話し合うことで多面的に考えることができました。ロールプレイを通じて、どのように児童生徒に声かけをすれば良いか具体的に考えることができました。

- 「いつもこうだ」や「みんなこうだ」という言葉は本当によく聞く言葉だと思いました。そういう話し方に対して、さりげなく疑問で返してみる聞き方や、悪循環になっていない状況を見つけ出すという話の聞き方が大変参考になりました。また、「悪循環になっていない状況があるはずだと信じて聞くことが大切だ」ということも、心に留めておこうと思いました。

5月18日(木) ⅢF1302 教員のためのICT活用講座

講義・演習

ICT機器(実物投影機・大型提示装置等)の特性について

・一斉学習における教員による教材の提示

演 習

学習効果を高めるためのICTの活用

・写真教材の作成

・アプリを活用した動画の作成

演 習

教育の情報化の推進について

・ICTを活用した授業の充実のための校内研修のあり方

(受講者の感想)

・今まであまり積極的にICTが使えていなかったのですが、今後は、子どもの主体的な学びを促したり学びを深めていくために、有効に使えるようどんどんICTを使うことにチャレンジしたいと思いました。

・ICT はあくまでツールであることを意識しておかないと使う事自体が目的になってしまうと改めて思いました。また、効果的なものにするためにもしっかりと考えて準備しないといけないと思いました。

・情報においては特に得意不得意が多く、自分自身も情報担当として、それに困っていたが、今年度はそれを見越した上で研修を企画し、勤務校のために頑張りたいです。

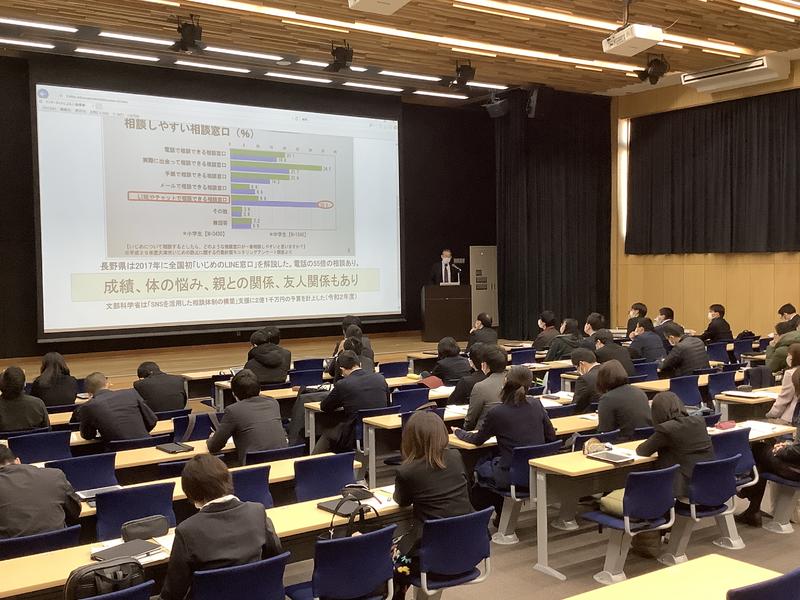

12月9日(金)ⅢD1104 人権教育講座

(研修の概要)

講義:SNSとの上手なつきあい方-匿名の誹謗中傷 その現状と対策-

講師 (株)情報文化総合研究所 代表取締役 佐藤 佳弘 先生

演習:SNSによる人権侵害をさせない指導の工夫と改善

・SNS の「上手なつかいかた」を考える教材の活用

・事例集(文部科学省、総務省等)を基にした指導プランの作成

(受講者の感想)

SNSでの人権侵害に関する指導案をグループで考えるのは面白かったですし、作成した指導案を異なった校種の先生と交流できたことが大変参考になりました。教材の参考になる動画コンテンツの種類の多さにも驚きました。実際に取り入れていきたいです。

午前中の講義では、なんとなく気になっていたSNS(インターネットのトラブル)についての事実が明確になり、新しい知識を得ることができました。午後からの演習では、様々な角度からの意見やアイデアを聞くことができました。非常に実りの多い1日となりました。

11月25日(金)ⅢC1107 (中)社会科授業実践講座

(研修の概要)

公開授業

社会的事象を多面的・多角的に考察する力の育成をめざした授業の提案

姫路市立白鷺小中学校 教諭 細野 翔太

発表

課題を追究したり解決したりする活動の充実をめざした授業実践

丹波市立山南中学校 教諭 川崎 良太

演習・協議

タブレット端末等を活用した「歴史的分野」の授業づくり

・Jamboardを活用して、情報を共有、分類、比較、関連付ける活動

(受講者の感想)

・単元を貫く問いを設定したいです。また生徒が考える幅が大きくなるような授業を展開していきたいと思いました。社会科は知識を暗記する教科ではなくて、知識を活用したり、思考したりする授業でありたいと思います。

・授業を組み立てていく時に、問いの設定や資料の精選、生徒がより思考を深めることができるような学習活動を取り入れることなど意識して取り組んでいきたいと思います。研究授業のように時間をかけて取り組むことは難しいと思いますが、今日の講座の中で普段の授業の中でも生かせる様々なアドバイスを得ることができたので、今後につなげていきたいです。

・2つの授業実践の実例やその考察を通して、多面的・多角的な思考を深めるヒントがたくさん得られました。細野先生の実践では、同じ意見の生徒同士でも意見を交流させていた点、他の意見の理由についても考察し、自分の意見を裏付けるように指示を出していた点、交流後に意見の変化をアウトプットさせていた点が効果的で面白いと感じたので、実際に実践していきたいと思いました。川崎先生の実践では、生徒自身の活動を通して単元の問いを設定する点が斬新でした。実際に担当している生徒の実態などに合わせて工夫して実践してみたいです。社会科は内容も多く、全てにおいて活動を取り入れるのは難しいですが、単元ごとにこうした授業の機会を設定していきたいと思いました。