カテゴリ:講座の実施報告

ⅢC1115(小中)道徳科授業実践講Ⅱ

【講義】

道徳科における「対話的な学び」を通して深い学びに迫る指導と評価

兵庫教育大学大学院 教授 谷田 増幸

【発表】

ねらいに迫る道徳科授業

【演習】

「対話的な学び」を通して生き方について考えを深める指導と評価の在り方

(受講者の感想)

・道徳が教科となり、教科書や指導書を見ながら授業をすることが多く、自分なりに中心発問を考えたり授業を構成したりして、工夫することが必要だと思いました。道徳科の評価についても、子どもの学びを価値付け、一人一人に向き合いながら、子どもの考えを大切にしたいと思いました。

・道徳科の授業において、中心発問でしっかり時間を取らないといけないことは知っていましたが、中心発問以降の対話的によって考えが深まる授業展開の必要性を感じました。今日学んだことを生かし、教材をじっくり読み込み、子どもの心が揺すぶられるような道徳科の授業をめざしたいです。

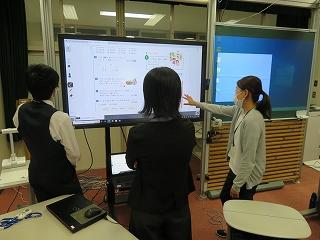

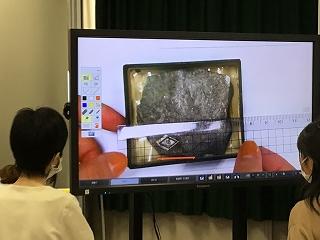

ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座

※8/26(金)ⅢE1302 中堅教員のためのICT活用講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性やその基本操作

演 習 学習指導の効果を高めるためのICT活用について

-ICT機器(実物投影機・タブレット端末等)の特性を生かす-

講義・演習 効果的な教材の作成

・写真・動画の加工

講義・演習 教育の情報化の推進

・校内研修の進め方

〔受講者の感想〕

・機器を使うことが目的にならないようにしたい。また、学習効果があるかについて検証をする必要があると感じた。

・デジタルの良さ、アナログの良さ、それぞれの良いとこどりをした授業ができるようになりたい。

・授業力を高め、上手くICTを活用していきたい。

8月26日(金)ⅢF1504 いじめ問題への対応講座

8月26日(金) ⅢF1504 いじめ問題への対応講座を実施しました。

〔研修の概要〕

講義:いじめ問題に適切に対応するために

講義・演習:児童生徒自らいじめについて学び、取り組んでいくために

〔受講者の感想〕

- 「いじめ未然防止」を考えたとき、個人への関わりや対応がまず頭に浮かびますが、「学級への働きかけ」が非常に大事であることが秋光先生の講義を受け、強く印象に残っています。問題が起きた時や起きそうな時だけでなく、普段からの学級への関わり、働きかけが大事であると感じました。

- 今回の研修を通して、教師の働きかけの大切さに気づくことができました。普段意識して児童に働きかけていますが、その取り組みに意味があると実感できてよかったです。プログラムの演習は時期をみて、今の学級に実践してみたいと思えるプランが多くありました。ありがとうございました。

8月17日(水)授業実践講座C(第1回)

※ⅢC1219・ⅢC1225・ⅢC1231・ⅢC1237・ⅢC1244の講座を合同で実施しました。

〔研修の概要〕

講 義 1人1台端末環境における、ICTの効果的な活用について

演 習 ICTを授業にどう生かすか

・学習場面に応じた効果的なICTの活用

〔受講者の感想〕

- 「生徒のために」を基本として、本日知ることができたICTの効果的な活用方法を授業で実践していきたいと思いました。

- これまで新しい手法や教材等に挑戦してきたつもりでしたが、日々新しいものが生まれる分野ゆえ、自分自身が知らなかったことも多く、大変参考になりました。今後、授業で積極的に使っていきたいと思いました。

- ICTを活用した学習指導案の作成において、「学校におけるICTを活用した学習場面」の内、A1(教員による教材の提示)の活用しか思いつきませんでした。他の学習場面での活用方法を知ることができたので、授業で実践していこうと思いました。

8月8日(月)ⅢC1251 (高)家庭科教育講座A

〔研修の概要〕

講 義 問いから始まる授業づくり

ー個別最適な学び、協働的な学びー

広島大学 教授 鈴木 明子

演習・協議 生徒の学びの質を高めるための授業の工夫

・生活の営みに係る見方・考え方を働かせた実践的・体験的な授業プランの考察

広島大学 教授 鈴木 明子

〔受講者の感想〕

- 講義「問いから始まる授業づくり」では、生徒自身の生活と授業内容をできる限り結びつけ、目の前の生徒の実態に即した本質的な問いを立てることの重要性を知ることができました。

- 年間指導計画を考えるにあたり、育成すべき資質・能力を踏まえた題材を設定し、個別的な事実・知識・情報を相互に関連付けたり、学習内容を精選したりすることの大切さが分かりました。

- 家庭科が担わなければならないことは何なのかを深く考えるだけでなく、生徒に身につけさせたい資質・能力を常に考えて、授業づくりをしなければならないと思いました。