カテゴリ:スーパーサイエンスハイスクール

Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) ①

科学部生物班の2年次生2名が、Thailand-Japan Student Science Fair 2025 (TJ SSF2025) に参加しています。Thailand-Japan Student Science Fair(TJ-SSF)とは、タイのプリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール(PCSHS)が主催し、日本の高専(高等専門学校)やSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の生徒が参加する、日タイの理系高校生による科学交流イベントです。物理、化学、生物、コンピュータサイエンスなどの分野で研究発表を行い、文化交流やフィールドワークを通じて国際的な視野と科学への探求心を育むことを目的としています。

12月15日(月)の真夜中に関空を発ち、16日(月)の早朝にバンコクに着きました。会場校に行くまでに少し時間があったので、アユタヤを観光しました。日本とは全く違うお寺の雰囲気に驚きました。象にも乗れて感動!!

会場であるPathum Thani校に到着。学校の広さにびっくり!!構内に学生寮もあって、生徒はその寮に泊まります。

まずは、「Local wisdom」というタイの文化を紹介する歓迎イベントがありました。ダンスや音楽の他、モノづくりやスナックを食べることのできるコーナーなど、盛りだくさんの内容を楽しみました。

to be continued

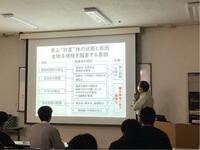

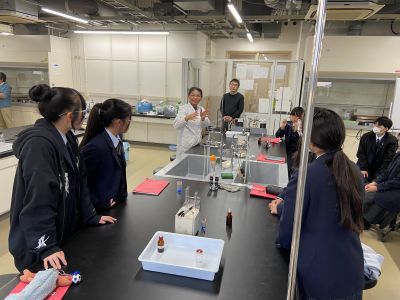

【サイエンス探究基礎】科学特別講義「極低温の世界について」

12月16日(火) 7限「サイエンス探究基礎」で

大阪大学基礎工学部電子物理科学科物性物理学コースの

井澤公一先生をお招きして、

「極低温の世界 電子が織りなす不思議な量子現象」と題して

特別講義をしていただきました。

常温の物質の基本的な性質は高校の理科でも学びますが、

極低温の世界では、身の回りにある物質も

普段見られない不思議なふるまいをします。

リニアモーターカーに使われる「超電導」もその一つです。

今回の講義では、超電導をはじめとする極低温の世界について

丁寧に説明していただくとともに、

液体窒素を使って極低温の状態をつくりだし、

様々な演示実験を行っていただきました。

生徒たちも、普段の授業の中では見ることのできない

様々な現象を見て、物性科学についての興味関心が高まっている様子でした。

今日学んだことを、今後の探究活動や進路選択に活かしていってほしいと思います。

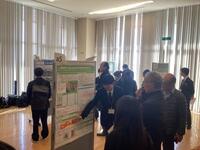

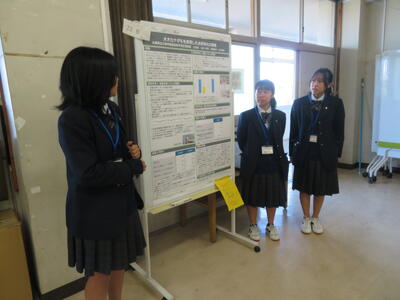

【探究】高校生・私の研究発表会/兵庫県生物学会研究発表会@神戸大学に参加しました

11月30日(日)に神戸大学で行われた

「兵庫県生物学会2025研究発表会」

「高校生・私の科学研究発表会2025」に

本校の2年次生の探究班5班がポスター発表で参加しました。

東京や中四国など遠方からの参加もあり、

多くの生徒が集まっての活気のある発表会となりました。

<反発係数と経過日数の関係>

<ARマーカーとドローンで道案内しよう>

<タンパク質は紙を強くするのか>

<カワニナが好む生息場所の材質>

<土壌生物と里山の環境の相関関係を調べる>

どの班もこれまでの成果を存分に発揮し、頑張って発表をしていました。

他校の生徒や大学の先生からご指摘やアドバイスをいただき、

その場ですぐに今後の研究の進め方について考えている班もありました。

聴衆側としても、

他校の口頭発表やポスター発表を聞くことで、いい刺激をたくさんもらえたことと思います。

これから探究活動のまとめに入っていく生徒たちにとって

大変貴重な機会となりました。

運営していただいた神戸大学サイエンスショップ及び兵庫県生物学会の皆さん、

大変お世話になりました!!

KOBE!!

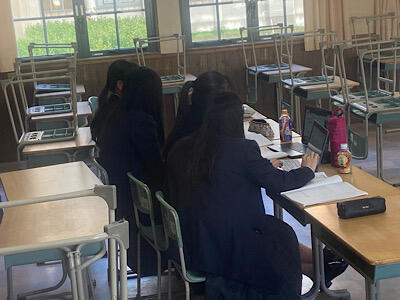

【探究】関西学院大学SCI-TECH RESEARCH FORUM(サイテック・リサーチフォーラム)に参加しました!

【SCI-TECH RESEARCH FORUM(サイテック・リサーチフォーラム)に参加しました】

【イベントの概要】

11月29日(土)に関西学院大学主催の「SCI-TECH RESEARCH FORUM(サイテック・リサーチフォーラム)」に参加しました。

このフォーラムは、全国の高校生が自らの探究活動の成果を発表し、他校の生徒や大学の先生方と意見交換を行うオンラインイベントです。

研究の進め方やテーマの多様さに触れ、互いに刺激を受けながら学び合う貴重な機会となりました。

【事前準備】

今回は事前に研究発表動画を作成して提出する形式でした。

どの班も撮影や編集に苦戦しながらも、「どうすれば自分たちの研究をわかりやすく伝えられるか」を考え、工夫を重ねていました。

中には下校時刻ぎりぎりまで教室に残って撮影や編集を行う班もあり、勉強や部活動と両立しながら、班員同士で声をかけ合い最後まで粘り強く取り組みました。

【当日の様子】

当日はZoomを用いて実施され、次のような流れで進みました。

① 開会式・説明

② 各班による研究内容の紹介

③ グループごとの質疑応答・ディスカッション

④ 閉会・まとめ

インフルエンザの流行により欠席者が多い中でも、それぞれが工夫して発表をやり遂げました。

他校のレベルの高い発表に刺激を受け、「もっとこうしたい」と感じた生徒も多くいました。

一方で、自ら質問をしたり意見を述べたりと、積極的な姿勢が多く見られ、活気のある交流の時間となりました。

発表後の感想では、

「思った以上に鋭い指摘がたくさん来て焦った」

「自分の研究に矛盾点があることに気づいた」

といった声も聞かれました。

祥雲館の生徒はほとんどの生徒が外部発表に出場します。

自分たちの研究を見直すきっかけになり、次のステップに向けて課題を明確にする機会にもなっています。

【終えて】

発表を終えた生徒たちは、達成感とともに新たな課題も感じていたようです。

「伝え方をもっと工夫したかった」「他校の発表を参考に次へつなげたい」などの声も聞かれ、今後の探究活動への意欲が高まっていました。

今回の経験を通して、研究に対する視野が広がり、仲間と協力する大切さを改めて実感したようです。

祥雲館の探究についてもっと詳しく知りたい方はこちらもどうぞ

【人権さんだ】課題研究の成果を掲載していただきました

22回生、人文社会D講座の課題研究

「女性と子どもの避難所作り」をテーマにした班の

作成したパンフレットが

12月号の人権啓発誌「人権さんだ」に掲載されました。

本校生の課題研究がこのような形で

三田市の皆様に届くこと,

大変うれしく思います。

「人権さんだ」PDFデータ(3ページに掲載されています。)

https://www.city.sanda.lg.jp/material/files/group/27/202512jinkensanda.pdf

「社会課題に目をむける」プロジェクト発表会(SS探究Ⅰ)

11月19日(水)3、4時間目

1年次生の「社会課題に目をむける」プロジェクト発表会が開催されました!

事前に行われた各分野別の発表会で選ばれた代表班2班が取り組んだ成果を披露します。

分野A エネルギーをみんなにそしてクリーンに

分野B 産業と技術革新の基盤をつくろう

分野C 住み続けられるまちづくりを

分野D つくる責任つかう責任

分野E 気候変動に具体的な対策を

分野F 陸の豊かさも守ろう

発表後の質疑応答も活発に行われ、有意義な発表会となりました。

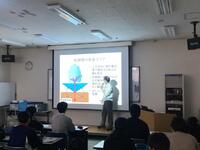

プログレス探究A 里山workshop

11月22日(土)にプログレス探究Aの授業で

里山workshopを実施しました。

午前中は、人と自然の博物館の橋本先生から

里山に関することや、山に入る上での心構えや注意事項などについて

講義をしていただきました。

現在の日本では、人の手が入っていない「放置林」が増加しており、

それによって、生物多様性の減少を始めとする様々な問題が

引き起こされることを知り、校内に里山がある祥雲生にとって

とても身近な問題として感じたのではないかと思います。

加えて、里山保全体験をするにあたっての注意事項や道具の使い方を学び、

万全の準備を整えて、午後からは里山に突入しました。

今回の実習地は、博物館から歩いて行ける「ブイブイの森」です。

現地での実習では三田市で里山保全や環境学習の支援を行っている

ブイブイの森クラブの皆さんにもご指導いただきました。

念入りに準備体操を行い、その後は班に分かれて木の伐採に取り組みました。

木が生えすぎてしまうと、地面に届く光が少なくなってしまい、

生態系のバランスが崩れてしまいます。

それを防ぐために適度に木を伐採し、整理していくことで、

里山の環境が整えられていきます。

腰にノコギリと剪定バサミを装備した生徒たちは、

先生方のご指導のもと、一心不乱に木を切っていきました。

体力的にもハードな作業だったと思いますが、

ノコギリで木が切れた瞬間や、倒した木を上手く整理できた際は

生徒たちは達成感に溢れた清々しい顔になっていました。

思わぬ戦利品(かっこいい木の棒)を手に入れた生徒もいたようで、

ご満悦で帰路についていました。

今回の実習を通して、里山保全の重要さや難しさを

体感しながら学ぶことができたと思います。

この経験をきっかけに、自分たち高校生にはどんなことができるのか、

考えていってほしいと思います。

人と自然の博物館の橋本先生、

ブイブイの森クラブの皆さん、ありがとうございました!

【サイエンス探究基礎】関西学院大学 理工学部 研究室訪問

毎週火曜日の7校時目に実施している

2年次理系対象の授業「サイエンス探究基礎」の授業の一環で

目の前にある関西学院大学の理系学部研究室を訪問し、見学をさせていただきました。

今回は、4班に分かれ

「理学部」「工学部」「生命環境学部」「建築学部」に

それぞれ訪問し、研究の内容や授業の説明, 研究室の雰囲気などを

丁寧に説明していただけました。

生徒たちも、普段見ることのできない研究設備や実験の様子を見ることができ,

大学で学ぶイメージが膨らんだことと思います。

今日の経験を自身の探究活動や進路選択に活かしていきましょう。

お忙しい中お時間を作っていただいた大学の先生方や学生の皆さん、

本当にありがとうございました!

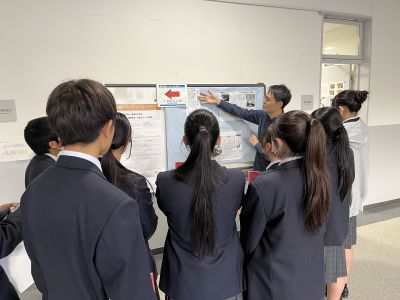

【SS探究Ⅱ】地域課題解決に取り組む高校生サミット に参加しました

11月15日(土)に尼崎小田高校で開催された「令和7年度 地域課題解決に取り組む高校生サミット~兵庫から日本を考える~」に、本校2年次生が参加しました。

様々な地域課題に取り組む高校生が兵庫県内以外からも広く集まっており、専門家の方々も多数ご来校されての発表・情報交換会となりました。

ポスター発表では、多くの方にコメントやアドバイスをいただきながら、研究成果を発表しました。また、他校のポスター発表も見学させていただきました。同じ分野の研究をしている発表はもとより、他分野の発表の中にも、自分たちの研究に取り入れられそうなアイデアがたくさん見られたようです。

午後からは、「海と山のつながりを考える」というテーマに沿って、里山や里海との関わり方を考えながらの街づくりについて、ディスカッションを行いました。初対面の他校生とのグループディスカッションは、最初こそぎこちなさがありましたが、互いに知識やアイデアを出し合ううちに徐々に議論が進み、いつの間にか自然と作業を分担しながらまとめや発表まで行いました。

新しく見えたものを、今後の探究につなげていきましょう。

関係者のみなさま、貴重な一日をありがとうございました。

ODA!!

【探究Ⅱ】関西学院大学リサーチ・フェアに参加しました

11月15日に関西学院大学、神戸三田キャンパスにて

総合政策学部主催の「リサーチ・フェア」が開催されました。

これは毎年、本校生が参加させていただく発表会で、

ここまでの課題研究の成果や展望をお聞きただき様々な

アイデアを持ち帰る機会となっています。

関西学院大学の先生方や学生、院生のみなさんによる質問や

他校の高校生の発表を聞き、刺激をいただきました。

「スライドをもっとわかりやすくすればよかった…」

「基本情報の説明が足りなかった…」

など反省がある一方で

「面白い研究があった!」「(他校の)英語でのプレゼンにびっくりした!」

と新たな発見もあったようです。

探究Ⅱはもう少し続きます。

さらにブラッシュアップした内容にするため、引き続き頑張りましょう。