校長ブログ

10年後の佐用町のために私のできることについての話し合い~本校2年普通科の生徒も参加して意見を提案~【1月31日】

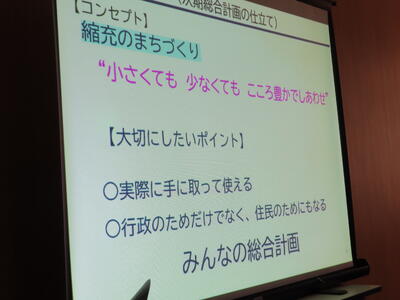

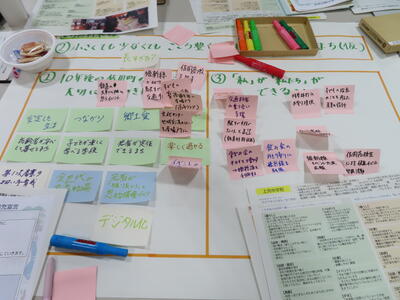

1月31日(土)、さよう文化情報センターで、第2回総合計画審議会+役場プロジェクトチーム合同会議が行われました。

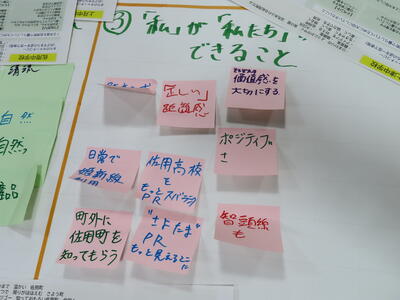

総合計画審議会のメンバーと佐用町役場の職員との合同で6つの班に分かれて「10年後の佐用町で大切にしていきたいことのために私ができること」を話し合ってまとめて発表しました。

審議会の委員である校長の私と、本校2年3組の廣瀬史和さんと上津中学校3年生の弟も急遽参加しました。上津中学校3年生の廣瀬さんは、大切にしたいことは「佐用高校と姫新線です」と皆の前で発表してくれて嬉しかったです。

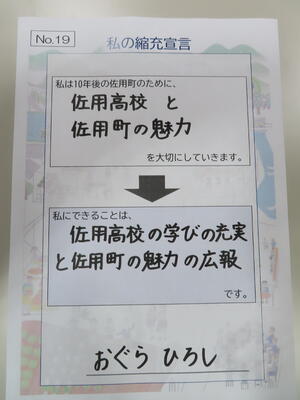

「佐用高校と姫新線は全体になくしてはならない」とか「佐用高校をもっとPR」や「さよたまをPR」など、本校が佐用町の宝であるとの意見も聞いて責任を感じました。校長の私は、10年後の佐用町のために大切にしたいことは、「佐用高校と佐用町の魅力」で、私にできることは「佐用高校の学びの充実と佐用町の魅力の広報」と書きました。「縮充のまち佐用で、小さくても少なくてもこころ豊かでしあわせ」を共に目指していきたいと思います。

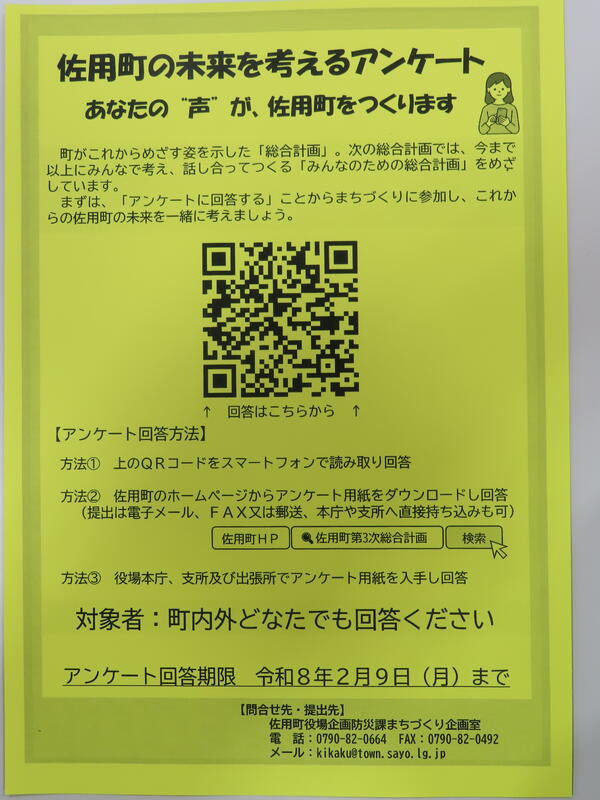

「佐用町の未来を考えるアンケート」あなたの声が佐用町をつくります が2月9日(月)までで、町内外のどなたでも回答できるので、QRコードからご協力をお願いします。

生徒会執行部と校則の見直しについての話し合い~5つの審議で生徒と教員で意見交換~【1月30日】

1月30日(金)の放課後、生徒会執行部の生徒10名と、校長、生徒指導部や学年主任などの教員とで、校則の見直しについて協議をしました。

生徒会執行部の生徒からは、以前から出ていた5つの項目についての要望について説明がありました。①整髪料の使用、②スマホの利用、③靴下の色限定緩和について、④アルバイトの原則禁止について、⑤高温期のネクタイ・リボン着用緩和について の5つについて、担当の生徒から説明があり、教員側からも、聞く耳を持って丁寧な質問があり、生徒が答える形になりました。

即時改定としてすすめるものと、検討継続や見送りもありました。検討審議の項目については、生徒会執行部で再度議論してきちんと準備してください。今後も引き続いて、校則の見直しを進めて、決まった項目は生徒会執行部から生徒へおろしていく形をとります。みんなで守れる校則にしましょう。

2年生普通科3組(特設類型)の生徒が鳥取大学の教授から大学の魅力の講演~地方国公立大学の魅力を知る~【1月30日】

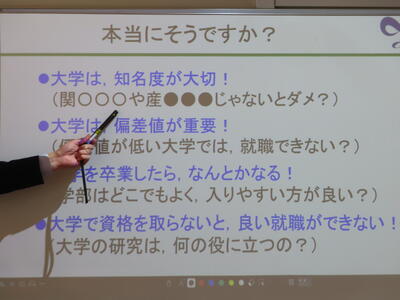

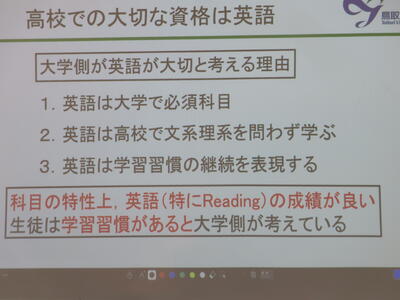

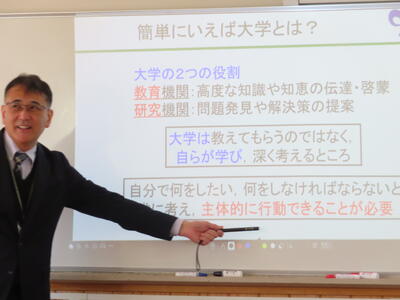

1月30日(金)、5,6時間目に2年3組(普通科特設類型)の生徒を対象に、鳥取大学入学センターの森川修教授から、「地方国公立大学の魅力~鳥取大学を例として~」と題した大学進学を目指すに当たって大切な講演を熱心に聞きました。

「なぜ大学を目指すのか?」「大学と専門学校の違い」「高校で大切なのは英語」「大学は教育機関と研究機関の2つの役割」など、今後大学進学を目指すのに必要なことをわかりやすく説明いただきました。「どんな大学を選べば良いか?」「国公立大学は教員に対する学生が少ない優位性」「大学4年間にかかる学費」「就職・進学情報」「受験に必要な科目」「大学で学ぶために必要な基礎力は文章表現力・対話表現力と論理的思考力」など、本当に大学進学を目指す生徒にとって、意義ある講演で、今後さらに気持ちを切り替えて頑張って欲しいと思います。

3年3組(普通科特設類型)の先輩は、現在国公立大学に5人合格しており、さらに今後も最後まで粘って国公立大学を目指す生徒も6人ほどいます。先輩に負けずに、目標を持って頑張って欲しい。

3年生が最後の通常登校日で学年集会~自由登校の期間を有効に~【1月30日】

1月30日(金)、3年生が最後の通常登校日でした。3時間目に、卒業式に向けて音楽の谷口先生の指導で歌の練習を行い、生徒指導担当の浦崎先生から自由登校期間の過ごし方、教務担当の日和先生から今後の卒業認定までの日程の説明のあと、学年主任の中瀧先生から3年生に向けての思いを伝えていただきました。

みんなが大きな声で歌っているのを聞いて、校長の私は見学していてウルッときました。

明日から自由登校となりますが、2月26日の予行と表彰式、27日の卒業証書授与式には全員揃って卒業できるように、心から願っています。今しかないこの時間を有効に活用して、卒業後に羽ばたいて欲しいと思います。

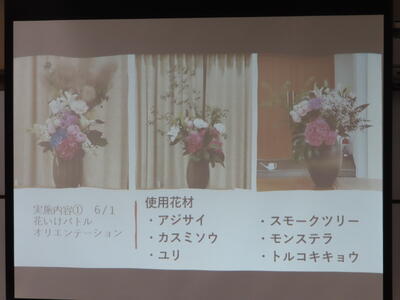

2年農業科学科の生徒の制作したフラワーアレンジメントを校長室に~素敵な癒やしの空間~【1月30日】

2年農業科学科の清水颯稀さんの制作した、フラワーアレンジメントが校長室に持って来てもらったので飾っています。

カーネーション、ガーベラ、スイートピー、かすみ草を組み合わせて大変綺麗な花アレンジメントです。校長室が癒やしの空間になっています。校長室に見に来てください。ありがとう。

また、生徒昇降口や事務室前の玄関受付にも、他の作品を飾っていただいています。癒やしの学校になれば嬉しいです。

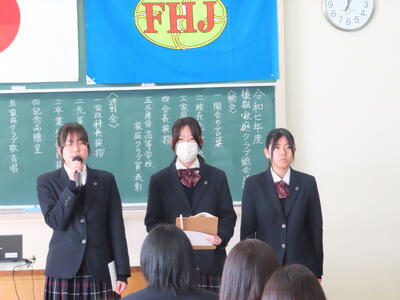

家政科の生徒が後期家庭クラブ総会と送別会を実施~3年家政科の皆さんお疲れ様~【1月29日】

1月29日(木)4時間目に、家政科の1~3年生が保育大教室に集まって、後期家庭クラブ総会と送別会が行われました。

校長の私のあいさつでは、これまでの3年生の頑張りに対しての感謝と1,2年生が3年生の頑張りを受け継いで来年度から家庭クラブの兵庫県の事務局校となる本校で兵庫県の家庭科の中心として頑張って欲しいと伝えました。

新体制となる2年生の役員3人の任命と、3年生の頑張った3人の紹介などもありました。最後まで参加することはできませんでしたが、3年生を温かく送り出したいと思いました。3年生の皆さん、お疲れ様でした。1,2年生の皆さん、これからさらに頑張ってください。

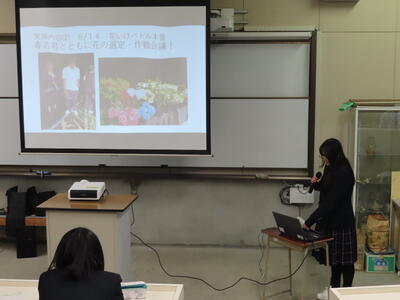

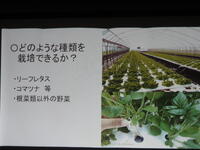

3年農業科学科が課題研究発表会の2日目~これまでの成果を発表して質疑応答~【1月29日】

1月29日(木)の3,4時間目に3年農業科学科の課題研究発表会の2日目が行われました。

生徒達は、課題研究の成果を文章にもまとめていますが、それをパワーポイントで発表して、教員や生徒からの質疑応答に答えていました。校長の私からも質問して丁寧に答えてくれました。他の行事もあってすべてを見ることはできませんでしたが、本校で学んで研究した成果に自信を持って今後も頑張って欲しいと思います。

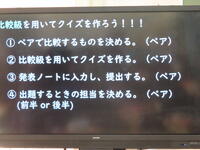

佐用町中学校英語研究会に参加~佐用町立上津中学校で町内の中学教員と本校教員が研修~【1月29日】

1月29日(木)、佐用町立上津中学校で、佐用町中学校英語科研究会並びに英語科中高連絡協議会が実施され、町内の中学校の教員と、本校からは英語科の岸本先生と岡本先生と校長の私が参加しました。

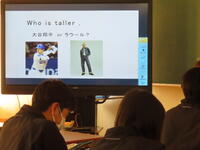

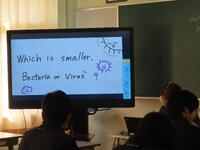

上津中学校の2年生が英語の授業で、タブレットを活用して比較表現を取り扱った授業が行われました。小テストが行われたあと、比較級の説明の授業の後、生徒達は2人1組で比較の対象を考えて発表して盛り上がりました。具体的には、①ディズニーランドとディズニーシーのどちらが広いか、②名探偵コナンのコナンとクレヨンしんちゃんのしんちゃんのどちらが背が高いか、③バクテリアとウイルスとどちらが小さいか、④千種川と揖保川とどちらが短いか、⑤大谷翔平とラウールのどちらが背が高いか など興味深い比較を英語で発表して興味深かったです。(回答は後に記載)

中学校の教員と本校の教員の貴重な研修の機会となりました。今後もこのような機会を持って交流していきたいと思います。

回答:①ディズニーシー、②しんちゃん(コナン103cm、しんちゃん105cm)、③ウイルス、④千種川、⑤大谷翔平(大谷翔平193cm、ラウール192cm)

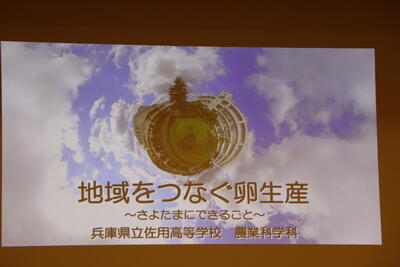

ふるさとひょうごSDGsスクールアワード2025表彰式〜最優秀賞で県知事賞を受賞〜【1月28日】

1月28日(水)、兵庫県教育委員会主催の、「ふるさとひょうごSDGsスクールアワード2025」の表書式が兵庫県看護協会ハーモニーホールで開催されました。

佐用高校の農業科学科の作成した動画が、高校部門の最優秀賞である県知事賞を受賞し、兵庫県の藤原教育長から表彰されました。

本校のテーマは「鶏卵の生産販売を通した資源削減とブランド卵作出への挑戦」で、佐用町の特産品である作用もち大豆から豆腐を作った際に廃棄されているオカラを乾燥させて飼料に使用した「さよたまぷれみあむ」のブランド卵作出をまとめた動画で、高校の部門では満場一致で最優秀賞だと聞きました。

「こっこくらぶ」の生徒をはじめ、頑張っている生徒や教員の励みになる賞です。

うっすらと雪景色の学校〜昨日の雪が残っています〜【1月26日】

1月26日(月)、昨日降った雪が、まだ朝には残って、校内が雪景色でした。

中庭の雪で雪だるまができたら楽しいですよね。

先週の大雪警報の時よりも雪は多いです。寒さがまだまだ厳しくなりますので、凍結などにも注意して、気をつけて登下校してください。

3年生の最後の授業で各学科の素晴らしい取組~思い出に残る最後の授業~【1月23日】

昨日が大雪警報で臨時休業となりましたが、1月23日(金)の今日の授業が3年生にとって最後の授業になりました。

3年1組農業科学科は、4時間目にこれまでの成果をまとめてプレゼンテーションで課題研究発表会を行いました。残りの発表は29日(木)に実施するようです。

3年2組家政科は、3,4時間目に佐用日本人学校交流会で母国紹介や試食・プレゼント交換などで交流を図りました。

3年3組普通科は、5時間目の英語の時間に、班ごとに自分たちだけが知っている佐用高校の魅力をまとめて、英語でプレゼンテーションしました。

どの学科も、最後の授業として思い出に残る授業となりました。校長の私は、すべてを全部見ることができずに申し訳なかったですが、みんなの頑張りに大変嬉しくなりました。普通科4,5組の授業は見に行けずに残念で申し訳なかったです。

3年1組農業科学科 課題研究発表会

3年生2組家政科 佐用日本語学校交流会

3年3組普通科 自分たちだけが知っている佐用高校の魅力発表(論理表現Ⅲ)

大雪警報のため臨時休業~中庭にうっすら雪で綺麗な枯山水~【1月22日】

1月22日(木)、佐用町に大雪警報が発令されているため、臨時休業になりました。

大雪警報と言っても、玄関前には雪はなく、玄関前の庭と中庭にうっすら雪となり、綺麗な枯山水の風景に癒やされました。しかし、他にはほぼ雪は積もっておらず、これで大雪警報?って思いますよね。北部から大量の雪を屋根に乗せた車が走っているのを見ると、降っているところは降っているようですのでご注意ください。

3年生は残り少ない登校日で休校になって残念だと思います。1,2年生も今日の日を有効に使ってください。先生方は朝から会議をしたり日頃できない仕事をしていますし、事務室の職員の方は、予備監査を受けて忙しくしています。

2年生家政科の生徒が料理実習会~美味しいワンプレートランチを作成~【1月21日】

1月21日(水)、2年生家政科の生徒が、料理実習会を行いました。講師は、みかしほ学園日本調理製菓専門学校・日本栄養専門学校の田中賢治氏を講師に招いて指導を受けました。

作成したワンプレートランチは、①チキンマカロニグラタン(ココット大)、②シーザーサラダ、③スープ、④オレンジババロアの4種です。校長の私は試食させて頂きましたが、チキンマカロニグラタンは、鶏のもも肉やマカロニだけでなく、タマネギやマッシュルームなどが入っていて美味しかったし、シーザーサラダもレタスやミニトマト、ゆで卵などに特製のドレッシングがかかっていてこれも旨かった。スープには、タマネギやジャガイモ、にんじん、ベーコンなどオリーブオイルもきいていたし、オレンジババロアも舌触りがよく美味しく頂きました。

修学旅行明けですが、頑張って美味しい料理をよく作りました。とっても美味しかったですよ。

農業科学科が乾燥機を使って「干し芋」を試作~甘くて美味しいできばえ~【1月21日】

1月21日(水)、農業科学科が、兵庫県教育委員会の「ふるさと共創プロジェクト事業」の予算で購入した多目的乾燥機を使って、「干し芋」をつくってくれました。

乾燥機に入れて5時間乾燥したようで、「甘くて美味しい」と好評です。他の野菜も乾燥させて、美味しい物がつくれないか楽しみです。

3年生家政科の生徒からカップケーキを頂きました~思いを感じて感動しました~【1月20日】

1月20日(火)、3年生(78回生)家政科の生徒がカップケーキを焼いて、感謝のメッセージと共に、校長室まで持って来てくれました。本当にありがとう。

職員室や事務室の先生方にも配ってくれました。「感謝の気持ちを込めて・・・」の思いのこもったカップケーキを食べるのはもったいないですが・・美味しくいただきましたよ。

もう1ヶ月ほどで卒業、学校に来る日も残りわずかとなりましたが、「一期一会」で、残り少ない日々を大切に過ごしてくださいね。

2年生(79回生)の3泊4日の北海道への修学旅行のまとめ~絆と思いやりの4日間~【1月15~18日】

1月15~18日までの3泊4日の北海道への修学旅行が実施されました。校長からは、結団式で①けじめ、②健康管理、③悔いのない思い出に残る修学旅行にしようと伝えましたが、みんなよく守って素晴らしい修学旅行になりました。開講式では「挑戦力」「行動力」を伝えていましたが、みんな元気に、スキーやスノーボードに挑戦して精一杯頑張りました。感動しました。生徒ひとり一人に一生忘れない素晴らしい修学旅行になったことと思います。

※別に修学旅行ブログを立ち上げて、たくさんご覧頂き感謝します。校長として1700枚くらいの写真を撮ってブログにアップしましたが、2月になれば修学旅行ブログは削除する予定ですので、今のうちに見てくださいね。

時間を見つけて写真をかなりセレクトして、削除のタイミングまでに以下にまとめておきます。(今は文字だけで写真は後日あげます。ごめんなさい)

前日【1月14日】 結団式

1日目【1月15日】 姫路駅 ⇒ 伊丹空港 ⇒ 函館空港 ⇒ 函館市内班別行動① ⇒ 函館山 ⇒ ホテル

2日目【1月16日】 スキー・スノボード実習①・開講式 ⇒ スキー・スノーボード実習②

3日目【1月17日】 ホテルで追悼行事 ⇒ スキー・スノーボード実習③ ⇒ スキー・スノボード実習④・閉講式 ⇒ レクレーション

4日目【1月18日】 ホテル ⇒ 大沼国定公園 ⇒ 函館市内班別行動② ⇒ 函館空港 ⇒ 伊丹空港・解団式 ⇒ 姫路駅

3年生の大学入学共通テストの激励会のビデオメッセージ撮影~「平常心」と「詰め」を大事に~【1月14日】

1月17日(土)と18日(日)に実施される大学入学共通テストの激励会が16日(金)に実施されます。

校長からの激励メッセージは直接届けたいところですが、明日からの修学旅行の引率のために不在で、残念ながらビデオメッセージを撮影して渡しました。

① 平常心で全集中、② 詰めをしっかり の2つを伝えます。二宮尊徳が、家族で食事中に、たくあん(大根のつけもの)が下が5、6切れが最後まで切れずに繋がっていたことから、たくあんをつくって鉢に盛るまでに大変な苦労があっても、いざ食べようとして不都合が起こる。誰でも、十中八九まではできるものだが、あと一つをキチッとしない。それば成功と不成功の分かれ目じゃ。人間すべて最後が大事と心得るが良い。と言った話から、ケアレスミスを防いで「詰めをしっかり」と伝えています。

最後まで頑張る3年生に、「キット、大丈夫」「キット、できる」などの書かれた「キットカット」を買って学年団の先生方に渡しています。自己ベストが果たせるように、北海道から応援しています。学年団や進路指導の先生、多くの人に励まされてきた思い、これまで頑張ってきた自分自身を信じて、体調に気をつけて頑張れ!

今年も校長お昼の放送をスタート~今日は「愛と希望と勇気の日」「褒め言葉の日」でエールを届けました~【1月14日】

今年も、毎週原則水曜日に実施しています「校長お昼の放送」を今日からスタートしました。

今日1月14日は、南極で生き抜いた樺太犬のタロとジロの生存が確認された「タロとジロの日」であり、別名「愛と希望と勇気の日」です。また、「褒め言葉の日」です。

今日の午前中は明日からの2年生の修学旅行の結団式(記事は修学旅行のページを参照)を実施しました。3年生の中でも、今週末に大学入学共通テストを受ける人にも、諦めないこと、信じる力など、勇気を伝えたいと思って、4曲流しました。

高等学校アンサンブルコンサート~吹奏楽部の4人が管楽4重奏のハーモニー~【1月11日】

1月11日(日)、たつの市総合文化会館アクアホールで、第36回アンサンブルコンサートが実施されました。

西播吹奏楽連携会長の校長の私は、開会式のあいさつで、今日は「1」が3つで「1からのスタート」として物事を始めるのに最適な日であり、「鏡開きの日」として昔から大切にされてきた「運を開く」とされる日なので、積み上げてきたアンサンブルの努力の成果を楽しんで欲しいと伝えました。

本校からは、吹奏楽部の1,2年生4人が、管弦楽4重奏として「スタートライン」の曲を演奏し、素晴らしいハーモニーを奏でました。引退した3年生の2人も応援に駆けつけてくれました。チューニング室やリハーサル室でも、落ち着いて準備して、素晴らしい演奏に感動しました。人数が少ないですが、これからも一致団結して素晴らしいハーモニーを奏でてください。

理事長として準備や司会なども務めて頂いた谷口正彦先生、分単位のスケジュール管理にも感動しました。本当にお疲れ様でした。

※演奏中の写真は撮影禁止なので撮影できずに残念です。

教室が黒板からホワイトボードに変更~教育環境の向上~【1月8日】

1月5~7日に、ホームルーム教室と選択教室の黒板が、ホワイトボードに変更する工事が行われました。

3学期の初日の今日は、生徒たちは「まだ慣れないから変な感じ」だとか「教室が明るくなった」とかの感想を言っていました。

これまでよりもプロジェクターも見やすくなり、チョークの粉が舞うこともなく、教育環境が大きく向上することになります。綺麗なホワートボードを、皆で大事に使って欲しいと思います。