学年・専門部

体育大会予行

ほんの少し涼しくなった9月25日(水)、令和6年度体育大会予行が行われました。

グラウンドに張られた学年カラーのテントの下、高校生活最後の体育大会となる3年生、3年生に負けじと意気込む2年生、高校生になって初めての体育大会を経験する1年生と、それぞれの思いを抱き、予行に臨みました。

広々としたグラウンドに集った全校生徒。

開会式から始まり、演技の手順を確認しながら進めていきました。

団体競技の障害物競走、台風の目、綱引き、大縄跳びは呼吸を合わせて。

100m走やリレーは決勝進出をかけて真剣に、力強く走り切って。

勝負に勝っても負けても全力で応援し、健闘をたたえ合う姿が眩しく映りました。

9月27日(金)の体育大会本番も怪我無く力が出せるように、クラスで団結して取り組みましょう!

人と自然科 3年野菜班の実習風景

野菜班の13名、残暑にも負けず実習に取り組んでいます。

その1コマを紹介します。

夏に引き続き、それぞれ担当野菜を決めて管理しています。

手際も良くチームで協力して植え付けやかん水などを行っていきます。

さすが3年生、人と自然科のリーダーです。

今回、管理している野菜は11月の農業祭で販売予定です。皆さん、お楽しみに!

また、別の日には全員でイモ掘りです。雨が降らず、固い土と暑さに苦戦しましたが、

大きなイモを収穫することができました。

本当にいい笑顔です。これからも1,2年生の良い手本となって実習に

取り組んでくださいね。

人と自然科「クラインガルテン」2学期その3~サツマイモ収穫~

前回に植え付けたハクサイや種まきしたダイコンの生育は順調です。

今回は、ダイコンの間引きとミズナやタアサイ、シロナなどの植え付けを行いました。

まずは、間引きの目的や方法について事前説明です。

十分なスペースが残っておらず、植え付けに苦労した人もいましたが、なんとか

植え付けは終了です。

次の5月に全員で植えたサツマイモの収穫です。この夏はほとんど雨が降らず、

イモの肥大を心配しながらの収穫でした・・・。

観光農園などで実施しているイモ掘りは前段階の準備を終えているものを掘っていきますが、

学校では前段階の準備からスタートです。

まず、しっかりと成長したツルを切り、ビニールマルチを外していきます。

その後に掘りやすくするためにスコップでおおまかに掘っていきます。

イモの一部が見えたら傷つけずに慎重に掘っていきます。

前段階の準備では、土が硬く、時間はかかりましたが、

太りも上々のイモを収穫することができました。

今度、イモ掘り体験をするときには前段階の準備に多くの時間と労力が

必要だと感じることができる実習でした。本日もお疲れさまでした。

人と自然科 2024ひょうごまちなみガーデンショーin明石に出展しています

9月22日(日) ~ 9月29日(日)の期間、兵庫県立明石公園にて、2024ひょうごまちなみガーデンショーin明石が開催されています。今年で32回目を迎えるこのイベントは、花と緑に関する県民の意識の向上や、花と緑あふれるまちづくりや暮らしづくりを後押しするためのイベントです。

2024ひょうごまちなみガーデンショーin明石開催要項.pdf

そしてイベントの展示の一つとして、県下の農業高校の生徒が自分たちでデザイン・施工した自慢の庭を展示する、アグリハイスクールガーデンが開催されており、有馬高校人と自然科も、3年生『果樹と緑コース』で学んでいる生徒が、『課題研究』の授業の中で、作庭に取り組みました。

人と自然科教育課程表(課題研究・果樹と緑コースは3年生の欄をご覧ください)はこちら.pdf

担当した生徒は夏休み中にも学校に登校し、竹林から竹を切り出し、加工を施し、準備を進めてきました。

今週に入ってからは早朝の時間にも登校して試作を行い、毎日下校時間ぎりぎりまで先生と一緒に頑張っていた姿が印象的でした。

そしていよいよ開催期間直前の9月20日(金)に明石公園を訪れ、作庭を行いました。 作庭は1.5m×2.3mの木枠の中に作成していきます。

今回はダイアンサス・コリウス・ミントリーフ・トレニアなど季節の草花やリュウノヒゲなどの緑化材料6種類の植物を木枠にちりばめながら植栽していき、約4時間かけて作品を完成させました。

最後に今回の作品でもっともこだわった、竹で作った竹灯籠の生垣を後方に設置し完成です。

完成した作品はこちら。

テーマは『有馬富士と花火』です。竹灯籠に花火を描き、三田の夏をイメージした作品です。竹灯籠は電動ドリルで一個一個穴をあけたそうです。

また、流木で有馬高校が位置する三田の象徴『有馬富士』を、そしてその麓にある『福島大池』を寒水石で表現しています。手作りのししおどしがかわいらしいですね。色とりどりの草花苗ともマッチしています。

作庭した生徒からのコメント、『見てくださった方が心を落ち着かせるような庭に仕上げました。よかったら見に来てくださいね。』とのこと。今回作庭した作品は、9月29日(日)10:00~16:00(最終日は15: 00まで)明石公園に展示しています。(明石城公園入口の橋を渡ったときうち太鼓のあたりにあります。)

期間中明石公園を訪れた際は、是非有馬高校人と自然科の生徒が作庭した庭を探してみて下さい。

第59回「高校生のための文化講演会」

9月19日(木)の1,2限目に「高校生のための文化講演会」を体育館で行いました。

講師としてフリーランスライターの畠山理仁(はたけやま みちよし)先生をお招きして「NO選挙,NO LIFE~選挙を100倍楽しむ方法と真の民主主義」という演目で1時間ほどお話していただきました。

講演の初めに「政治に詳しい人?」という畠山先生からの問いがありました。これに対して手を上げる生徒は誰もおらず、選挙、または政治に対して興味がある生徒は少ない様子でした。

しかしながら先生の軽快な語り口や映像に生徒はみるみる引き込まれ、暑い中でしたがよく集中して話を聞いたり、メモをとる姿が見られました。

現在の選挙に関する問題点として、現場で本物の、生の候補者を見たことないまま投票先を決める人が非常に多いという指摘がありました。実際に演説の場所に行くなどして候補者に会いに行き、有権者から候補者に積極的に質問すべきだとしました。特に選挙期間中は候補者は何でも答えてくれるので、壁を作らないで要求を伝えるようにしてほしいとのことでした。

次に、畠山氏が取材をされる際の心掛けとして「候補者全員に必ず1度は接触する」ことが挙げられました。

そうすると、①誰がいいのかがわかる ②だれに投票しないようにした方が良いの、がわかるからだそうです。

そして、政治に無関心な若者が多いという現状に対して、「政治に無関心ではいられても、政治に無関係ではいられない」という言葉を述べ、政治が遠くかけ離れたものではなく、身近なものであることを強調されました。

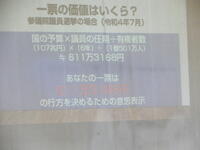

さらには選挙にかかる具体的なお金の話も登場し、2年前に行われた参議院選挙で604億円、この夏に行われた都知事選に59億円がかかったとのことでした。

つまり、投票に行かないということは、これだけの額を無駄にしていることになります。

また、[予算 × 任期 ÷ 有権者数] という計算式から一票の価値を具体的に計算したスライドが登場すると、生徒たちも驚いているように見えました。

(ちなみに2年前の参議院選挙では一票で611万3,168円の行方を決める価値があったそうです。)

これらの話を受け、近々行われる三田市議会選挙において投票権を持つ生徒は、ぜひその権利を行使してほしいと思います。また、現在はその権利を持たない生徒も、将来投票という行動を通して、自分の意思を表明していきましょう。

最後に、生徒会長からの謝辞と一ツ橋文芸教育振興会より図書の寄贈があり、生徒を代表して図書委員長が受け取りました。今回いただいた集英社文庫100冊と畠山氏の書籍は、図書室に置いています。ぜひ読みに来てください。