看護専攻科トピックス

看護専攻科 事例報告会

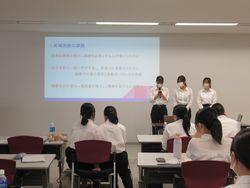

12月19日(金)に看護専攻科2年生による事例報告会を多目的室において実施しました。本報告会は、5年間にわたる学びの集大成として、臨地実習で経験した看護実践を振り返るとともに、学びや考えを整理し、相手に分かりやすく伝える発表力を育成することを目的として行いました。発表内容からは、患者の思いや生活背景を踏まえた関わりを大切にしようとする姿勢がうかがえ、対象者に誠実に向き合う態度や責任感が感じられるなど、5年間の学びが確かな成長として表れていました。また、看護科の高校3年生や専攻科1年生が聴講し、先輩の発表に真剣に耳を傾ける姿が印象的でした。発表は、今後の学習や進路を考える上での参考となり、専攻科生にとっても、自身の学びを他者に伝えることの意義を再確認する機会となりました。

<学生の感想>

事例報告会2週間前からみんなが主体的にこの発表に向けて、日々改善を重ねており、学びあるとても良い機会になったと考えます。高校3年生の時から毎年参加させていただいていますが、徐々に看護について理解できるようになり、今日は一番看護観についてより深く学ぶことができたと思います。毎日、放課後に残って事例検討をしたり、練習したりしており、本日も、朝からみんな早く来て練習している様子があり、とても主体的にこの事例報告会を作り上げることができたと考えます。事例報告会中も、たくさんの質問があり、みんなでより深い看護について理解しあうことができたと考えます。みんなの看護観に触れることができ、とても良い経験になりました。

今回の事例報告会で得た学びを今後の看護実践に生かし、一人ひとりが看護についてさらに深く考え、成長していきたいと考えています。最後になりましたが、本事例報告会の準備から当日まで、丁寧にご指導・ご助言をいただいた先生方に、心より感謝申し上げます。

災害看護実習

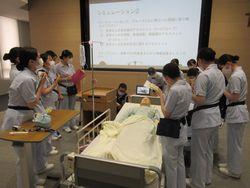

病院所属のDMAT隊員から、災害時の医療体制とDMATの活動内容について講義を受けました。講義では、被災地での初動対応の流れやトリアージの実際、医療チーム間の連携などについて、実際の活動経験を交えた具体的な説明がありました。

また、模擬被災者を対象としたロールプレイ形式のトリアージ訓練を実施しました。実際に人形を患者に見立てて演習することで、限られた時間内での判断の難しさや、チーム内での協力や情報共有の重要性を実感しました。

学生の学びより、災害時の医療体制や現場での連携の実際について理解を深め、災害拠点病院が地域の中核として迅速かつ柔軟に対応していることを学びました。特に、被災状況の把握や情報伝達、限られた資源の中で最善の判断を行う難しさを実感し、災害医療における看護師の役割の重要性を強く感じました。今後は、平常時から災害への備えを意識し、地域防災に貢献できる看護師を目指して学びを深めていきたいと考えます。

ご指導いただいた内容を今後の学びに生かし、災害時にも安全で安心できる看護が行えるよう、知識や技術を身につけていきたいと思います。ご指導いただいた講師の先生方ありがとうございました。

地域拠点型合同防災訓練

2025年10月17日(金)

今年度も、「龍北生、今何ができるか ~専門学科の学びを経て~」のテーマに向け、来年度の災害看護実習にもつながるよう、事前講義や学習を通して専門的知識や技術の強化を図り、防災訓練に臨みました。

災害想定は、山崎断層のよる巨大地震により、倒壊家屋多数、一部倒壊住宅から火災が起き延焼中であり、地域住民の避難所を本校に開設しました。学生達は、それぞれの役割を把握し、限られた環境下で主体的にそれぞれの役割が遂行できるよう、報告・連絡・相談しながら協力して防災訓練に取り組んでいました。この防災訓練を通し、災害時に必要な判断力と多職種と協働し看護師としての責務を果たす中、被災者の心に寄り添う看護の必要性に気づき、提供できる力を身につけて欲しいと思います。

<感想>

・今回の防災訓練では、トリアージを経験し、命の優先順位を決める責任の重さを実感した。看護師には、冷静な判断力と責任感が求められる。また、多職種との協力する中で、連携や調整の力も重要である。今後は、非常時でも落ち着いて行動し、状況を見極めながら誰一人取り残さない看護を実践できる力を身につけていきたい。

・今回の防災訓練では、総括を担当したが、全体を把握しながら指示を出す難しさと効率的に行動する重要性を学んだ。また、医療職として災害時に「助けられる人」ではなく「助ける人」としての意識を持つ必要性があり、医療者間の声掛け(コミュニケーション技術)が医療体制を円滑に進め、効果的な介入につながることを改めて学んだ。

・今回の防災訓練では、搬送員を担当したが、災害の現場では突然の出来事に多くの人が戸惑い混乱した状況になる。医療従事者は、「大丈夫ですよ」と一言声を掛けるだけでも不安軽減につながる。そのため、状況に応じて臨機応変に対応し、迅速に行動しながらも、傷病者や家族の思いに寄り添う姿勢が看護師には必要だと学んだ。

神戸研修

今年度も公衆衛生学の授業の一環として、専攻科1年生が神戸研修に行きました。

WHO神戸センターでは、医官である茅野先生に「世界の健康問題とWHOの取り組み」を主題にご講義いただきました。WHOの役割やグローバルヘルスの重要性などを示していただきました。午後からは、兵庫県企画部の山本様から兵庫県の2050年の姿とそれに対する取り組み、兵庫県保健医療部の筑本様から、兵庫県保健医療計画の概要を講義していただきました。その後、「今後の地域医療における課題、地域医療における看護師の役割」というテーマでグループ討議し発表しました。その後、人と防災未来センターを訪問し、阪神淡路大震災のリアルな映像や展示物などを見学しました。

この研修を通して、健康・医療・社会の未来は行政任せでなく、自己意識を持つことが大切であることを実感し、グローバルな視点で世界の健康問題に目を向けると同時に、ローカルな地域課題にも関心を持ち、一人ひとりが積極的にかかわっていく姿勢が求められていることを感じたようです。若者の立場として、また看護学生としての自覚を持ち自分達の未来を切り開いて欲しいと思います。

<感想>

WHO:

・感染症から生活習慣病や高齢化まで、時代とともに変化するグローバルな健康課題の解決に取り組む機構であることを知ることができた。また、グローバル化が進む中で、健康課題は一国だけでは解決できないことを学び、国際的な連携の重要性を強く感じた。

・WHOは世界中の人々が平等に健康でいられるよう、国境を越えた統一基準や制度の整備に取り組んでいることを学んだ。看護師として日本で外国籍の患者さんを看護する機会は増えている。医療や価値観、宗教などが異なる中で、相手の背景を理解しようとする姿勢が大切だと考えた。

兵庫県:

・兵庫ビジョン2050では、「持続可能で誰もが安心して暮らせる社会」の実現がテーマとされていた。ビジョンから、地域包括ケアシステムの中で看護職が果たす役割の大きさを実感した。高齢者や障害をもつ人々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療と生活支援をつなぐ看護の視点は欠かせない。また、若者世代が地域に愛着をもち、支え合える関係を築くことも2050年に向けた大切な目標だと理解した。

・グループワークを通して、地域医療の課題は避けられないものであり、請け負っていくのは私達であるということを実感した。現段階から将来起こりうる課題を理解し、社会に適応していくことが求められると考えた。少子高齢化や人材不足が進む中で、看護職としてどのように役割を果たすべきかを考える機会となった。

・生まれ育った場所で地域に関わり続け、多方面から貢献していくことも大切だと考える。地域活動やボランティア、地元産業への参画など、身近な取り組みを通して若者が地域とのつながりを実感できれば、人口の流出を防ぎ、地域の活力を維持することにもつながる。このように、若者の生活を支援し、地域への定着と貢献を促すことが、少子高齢化が進む兵庫県において今後ますます求められる取り組みであると感じた。

人と防災未来センター:

・再現映像を観て震災に恐怖を感じましたが、看護学生の私たちにはなにができるのか、どんな知識、技術が必要であるのか、応急処置などの基礎的な知識を身につけておかなければ看護学生として名乗ることはできないと強く感じた。10月にある地域拠点型合同防災訓練では、今回観た映像を思い出しなら行動し、貴重な学びとして身につけていきたいと思った。

台湾康寧大学生の来校・交流

本校に台湾の康寧大学から教職員1名と学生5名の方が来校され、校舎見学や沐浴の体験、茶話会などを通して交流を深めました。

はじめに、校舎を案内しながら、本校の教室や実習室などの教育施設をご紹介しました。康寧大学の学生の皆さんは、自分たちの学校との違いを感じながら、一つひとつを丁寧に見学されている様子が印象的でした。はじめての沐浴体験では、本校の学生が実演を交えながら丁寧に指導し、戸惑いながらも真剣に学ばれていました。言葉の壁がある中でも、翻訳機能を活用しながら積極的にコミュニケーションを図り、身振り手振りを交えながら理解を深めていく様子が見られました。

茶話会では、お菓子を囲みながら和やかな雰囲気の中で会話が弾みました。お互いの学校生活や文化について語り合う中で、本校の学生からは地元のおいしいお店やおすすめの観光スポットなどの紹介もあり、康寧大学の皆さんも興味深く聞き入っている様子でした。終始あたたかな空気に包まれた、心に残るひとときとなりました。こうした交流を通して、看護への理解や国際的な視野をさらに広げていけるような機会を大切にしていきたいと思います。

台湾研修旅行

3泊4日の日程で台湾へ研修旅行に行きました。現地の康寧大学を訪問し、姉妹校としての提携に向けた調印式が行われました。これからの交流や学びの広がりに期待が高まる、心に残る大切な機会となりました。学生は初めて目にする現地の大学の広くて明るい校舎に興味津々で、設備や学習環境の違いに驚きながら見学を楽しんでいました。自分たちの学校との違いを感じる中で、新たな発見や刺激を受けている様子が印象的でした。

また、学生同士の交流では、台湾の看護技術に直接触れる機会もありました。実技を通してお互いの技術や手順の違いを知り、驚きや発見がありながら、楽しそうに学びあう姿が見られました。言葉は違っても看護に向き合う気持ちは共通しており、互いに良い刺激を受ける貴重な時間となりました。

故宮博物館や中正記念堂も訪問し、台湾ならではの歴史や文化に触れる貴重な時間を過ごしました。異なる歴史背景や価値観を学び、学生たちにとって新しい視点を得る良い機会となりました。また、夜には、康寧大学の学生と夜市を訪れ、屋台の食べ物を楽しみながら台湾の食文化にも親しみました。3日目に訪れた十分では看護師国家試験合格の願いを書いたランタンを空に飛ばしました。

今回の研修旅行を通して、学生たちは異文化に触れ多様な価値観を知ることで、人としても大きく成長することができたと感じます。この貴重な経験を今後の実習や日々の学びに活かし、国際的な視野を持った看護師として成長していることを期待しています。

看護専攻科 研修旅行の事前学習(語学)

専攻科2年生は7月に研修旅行で台湾に行く予定です。オンラインでの台湾の康寧大学生との交流、台湾の歴史の学習に続き、事前準備として在日台湾人の方から中国語(繁体字)について教えていただきました。

内容は、声調について、繁体字と簡体字の違い、基本的な挨拶、日常会話の練習、自己紹介の方法などでした。すべての単語に第1~4の声調があり、1つの単語でも声調によって様々な意味になり、声調を正しく発音しないと通じない難しさを実感しました。また、基本的な挨拶や日常会話の練習では、台湾に行ったときに使えそうなフレーズを学びました。さらに、自己紹介では自分の名前が言えるように、講師の先生から学生一人ひとりに発音して教えていただき、何度も何度も自分の名前の発音し覚えていました。今日の学びが活かせるよう復習し、台湾で発揮していきたいと思います。

研修旅行の事前学習

専攻科2年生は7月に研修旅行で台湾に行く予定です。4月の台湾の康寧大学生との交流に続き、事前準備として佐久大学の教授から台湾の歴史、文化や医療について講義していただきました。

日本との関係があったという台湾の歴史や社会情勢、保健・医療制度、看護師の教育制度、おいしい食べ物など、写真やクイズを交えながらわかりやすく説明してくださいました。全員が初めて台湾に行くため、興味関心が持てた内容が多く、最後の質疑応答の時間では、台湾でのマナーや注意点、持参した方が良いもの、喜ばれるお土産はなにかなど、多くの質問が出ました。

この講義を通して、学生から「台湾に行くのが楽しみになった」、「早く台湾に行きたい」との声が聞かれました。

臨床看護総論Ⅱ(外部講師)

5月12日から始まる看護臨地実習を前に、専門領域の看護師から講義、ロールプレイやシミュレーションを入れながら、患者様への看護がイメージしやすいように教えていただきました。

18日は、術直後の観察やフィジカルアセスメントの視点を学びました。

24日、5月7日はメディカルシミュレーションセンターひめマリアへ行き、周術期と終末期の観察点やアセスメントの方法、各領域での看護のポイントを学びました。

学生の振り返りより、2日間の演習を通して、プロセスが分かり自信につながった。患者様の身体的・心理的・社会的な要因が関連し、また家族の思いや行動の背景を観察しながら必要な看護を実施することが大切であると学んだ。必要な看護を班員全員で考えることで、自分では気づかなかった視点や他の班の考えも取り入れることができたため、より学びを深めることができた。また、自分1人では質の高い看護の提供は難しいと思うが、チーム内で意見を出し合いより良い看護を考えることが大切だと感じた。

これらの授業を通して、専攻科1年生の座学で得た知識が臨地実習で実際に活かせる知識となりました。ご指導いただいた講師の先生方、ありがとうございました。

専攻科1年生近況報告

『看護専攻科に進級して1か月が経ちました!』

4月8日看護専攻科に進級しました。高校は、授業時間が50分でしたが、看護専攻科では90分に延び、内容についていけるかという不安やプレッシャーで胸がいっぱいでした。しかし、実際に進級してみると、先輩方との交流の中で、看護専攻科の実態や学び方を知ることができ、不安は少しずつ薄れ、希望へと変わっていきました。外部講師の医師や看護師の方々からの実践的な講義や、実際に医療機器に触れる体験を通して、リアリティ溢れる現場を感じられるようになり、学ぶことへの意欲が一層高まりました。これからも、共に努力してきた仲間たちと支え合い、高め合いながら、2年間という貴重な時間を大切にし、自分達の理想とする看護師像に少しでも近づけるよう、一歩ずつ確実に成長していきたいです。

台湾の康寧大学との交流会

専攻科2年生は、7月の研修旅行で台湾へ行きます。初めて海外に行く生徒もいるため事前の準備として、交流会を実施しました。台湾にある康寧大学の学生とオンラインで繋ぎ、通訳の先生にも入って頂き日本語と台湾語、時折英語も交えながら交流しました。

康寧大学の学生からは学校での実習の様子を英語で紹介してくれました。その中で自分たちとは違う実習室や器具を見て驚いている学生もいました。他国の学生との交流は初めてのため、とても良い経験となりました。龍野北高校の学校紹介では専攻科の紹介の他に、姫路で有名な食べ物、関西圏の観光地やお土産等も入れ、日本の良いところをたくさんアピールしました。お互いの学校や私生活についての質疑応答の時間もあり、学習方法の違い、台湾で流行っているものを知ることができました。

学生は台湾語で挨拶をしたいと交流会前に全員で発音の練習をしており、終了後は「台湾に行くのが楽しみになった」と笑顔で話している学生もいました。

7月の研修旅行でさらに交流が深まり、言語や文化は違いますが同じ看護師を目指す学生として、刺激しあいながら高めあっていける関係になってもらいたいと思います。

臨床看護総論Ⅱ(外部講師)

5月12日から始まる看護臨地実習を前に、専門領域の看護師から講義、ロールプレイやシミュレーションを入れながら、患者様への看護がイメージしやすいように教えていただきました。

15日は姫路北病院に就職した卒業生2名がプロセスレコードの書き方やロールプレイを通して精神科患者様への対応などを教えてくれました。

まず、コミュニケーションの基本を講義していただきました。人は視覚から55%、聴覚から38%、言語から7%の情報を得ており、第一印象が大切であることを再確認しました。また、よく教科書にも出てくる「傾聴」「共感」「受容」について学び、精神科実習だけでなく他の実習でも役立つ講義をしていただきました。

妄想自己紹介や目隠しマスゲームなどを通してコミュニケーションの方法や自分の特性を学びました。これらの授業を通して、専攻科1年生の座学で得た知識が臨地実習で実際に活かせる知識となりました。来てくださった講師の先生方、ありがとうございました。

事例報告会

7か月間続いた看護臨地実習が終了し、事例報告会が行われました。

高校2年生から始まった臨地実習は、新型コロナウイルスの影響で校内での代替実習などを経て、専攻科ではすべての実習を臨地で行うことができました。臨地で実習できる嬉しさとともに不安も大きかったようですが、多くの人々に支えられて成長できました。

今回の発表会では、成人看護学実習Ⅱ(急性期)、成人看護学実習Ⅲ(終末期)、精神看護学実習のうち1つを選択し、自身が行った個別性のある看護を振り返り発表しました。患者様から教えていただいた大切なことは何か、何が学んだことなのか、患者様が伝えたかったことは何かなど、自分の発表内容にそってまとめ、それを相手に伝わるように表現することはとても難しかったようです。しかし、時には投げ出しそうになりながらも一生懸命取り組む姿は、自己研鑽をしようとする学生たちの心を表しているようで頼もしい限りでした。そして、看護科・看護専攻科の5年間の集大成としてふさわしい発表会となりました。

堂々と発表する看護専攻科2年生を羨望や感心のまなざしで聴講する看護専攻科1年生は、3月から始まる老年実習を控えています。先輩たち以上に逞しく成長してくれることを期待しています。

神戸研修

今年度から公衆衛生学の一環として、神戸研修を取り入れました。WHOの医官である茅野先生や海外で看護師として活躍されていた加藤様から、WHOの役割や世界の健康情勢をご講義いただき、その後WHO神戸センターの内部を見学させていただきました。また、午後は兵庫県企画部の山本様から兵庫県の2050年の姿を、保健医療部の阿部様からは兵庫県保健医療計画の概要を講義していただきました。その後グループワークと発表を行いました。

学生からは、「全ての人が平等に適切な質と費用で医療を受けられるように、WHOが中心となり、多様な機関の団体が協力し合っていることが分かった」「国単位ではなく地球を単位としたグローバルな視点で、問題を解決していくために広い視野をもって取り組んでいることが分かった」「日本だけでなく海外でも看護師として働くことができると知り、自分の将来を考えることができた」「地域医療の担い手が減少することが分かった。逼迫するであろう医療現場でも看護師等の医療従事者がその役割を十分に発揮できるように、人々の健康意識を高める看護が必要だと思う」などの感想が聞かれた。

令和6年度 看護専攻科 研修旅行

今年度は、海外での医療の現況を学ぶ機会を設けることができました。受け入れてくださった康寧大學は、台北と台南にキャンパスを構える総合大学で、看護専攻科の学生と同年代の方々が学んでおられます。このような学生達と接する機会は、貴重で、しかも同じ志をもつ学生同士が集うことによって、お互いが良い刺激を受けました。最初はぎこちなかった会話も、スマートフォンなどを活用し、しだいに楽しく話せるようになり、その後の自由時間を一緒に観光等で過ごした班もありました。

また、故宮博物院や九份・十分等の台北から離れた都市も訪れ、台湾の文化を知ることもできました。国内では味わうことのできない体験がたくさんでき、一回り成長した学生になって帰国しました。

13期生 臨床看護総論Ⅱ ひめマリアにて(終末期演習)

シミュレーションセンターのトレーナーの方から事前に提示された患者情報を基に、グループで必要情報は何かを考えました。その後、模擬患者さんのところに行き、代表の学生が患者さんの情報を収集します。

得られた情報からグループでアセスメントを行い、さらに必要な情報を収集します。

それらの情報から終末期の患者さんに必要な看護を考えていきました。最初は戸惑いもあった学生ですが、だんだん模擬患者さんやその家族背景を考えられました。また、グループワークをする中で自分とは違う意見を聞き、価値観の違いによって選択肢が異なることも実感しました。

災害看護実習

「看護の統合と実践」の実習科目内に、災害看護実習があります。施設に行く前に、校内でトリアージの方法、応急処置(三角巾や包帯法など)、担架による搬送法やトラウマメイクについて講義・演習を行いました。

7日の午前中は日本赤十字社兵庫県支部の方からトリアージ・救護ポジションについての講義を受けました。その後、外に出てトランシーバーの使用方法やワンタッチテントの組立て・たたみ方を教えていただきました。さらに、実際に自分達でトラウマメイクをして傷病者になり、大地震による災害を想定しシミュレーションを行いました。

午後からは、兵庫県災害医療センターの方から、基幹災害拠点病院について、DMATの活動の実際について講話をしていただき、センターの役割や災害医療体制、医療及び看護活動について学ぶ事が出来ました。

<災害シミュレーションの感想>

・看護師として赤エリアでの2次トリアージや応急処置を通して、目に見える外傷に気を取られず全身をチェックすることと早期に状態把握して優先度を決定し搬送できるようにすることの重要性を感じた。

・円滑な連携を図るために、簡潔明瞭に伝えることや情報の選択が必要であると感じた。また、すべてにおいて優先順位をつけて行動することが必要であり、そのことが、より多くの命を救うことにつながると考えた。

・傷病者役として1次トリアージで黄色と判断された後、長時間搬送を待たされた。自分の状態がどうなっているのか、これからどうなるのかが不安や恐怖でいっぱいだった。それを救助者に伝えたかったが、必死な姿を見て声がかけられなかった。この経験から、初めにトリアージをするときに簡潔明瞭に今の状態やこれから行うこと、優先順位によって少し処置を待っていただくことなどを伝えていれば少しでも不安の軽減につながるのではないかと考えた。

臨床看護総論Ⅱ(外部講師)

今までの実習では1名の患者様を受け持っていましたが、実習後半にある統合実践実習では2名の患者様を受け持ちます。多重課題となるため、時間配分を考えながら必要な情報を的確に収集し、看護を展開していく必要があります。その実習を前に、シミュレーションセンターひめマリアの方に来ていただき、2名の受け持ち患者様への情報収集の方法や関わり方を学びました。教員が患者役となり演じることで、臨床に近い形で体験することができました。多くの場面設定に対してのシミュレーションを行い、その都度グループでの話し合いを繰り返すことで、適切な対応方法を考える事につながりました。途中で予期せぬ突発事象が起きたりして、冷静さを保ちながら臨機応変に対応することや常に優先順位を考えながら行動することの難しさを感じた時間となりました。

<授業後の感想>

・多重課題に対応することへの難しさを知った。まずは自分が落ち着いて、対処行動をとるように心がけることで、冷静に対処ができ、患者様の安全・安楽にもつながると考えた。

・患者様の目標は、看護者だけで決定するものではなく、バックグランドを含めて1人1人にあったものを患者様と考える必要があると感じた。看護目標の決定や2人の患者様の優先順位の決め方は、今後の実習や看護師として働く際にも役に立つと思った。

・身体面ばかり着目してしまいがちであったが、それだけでなく精神面・社会面にも目を向け、視野を広げることの重要性やその方に興味関心を持って関わることがとても大切であると学べた。

・限られた時間の中で、何を優先して関わるのかを常に考えられるようにしたい。今回の演習を生かして1人1人の患者様と向き合って積極的に関わっていきたい。

11期生 看護研修旅行

後期から「災害看護・国際看護」の授業が始まります。その授業の事前研修として2か所の施設を訪問しました。午前は人と防災未来センターを訪問し、1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災の体験談を語り部の方から聞いたり、映像を見ました。看護師を目指すものとして、もし災害が起こったらどのようなことをするべきかをそれぞれが考えることができました。また、体験談の中で特に印象に残ったのは「人の優しさや助け合う心など、お金で買えないものが大切なことに気付けた」という語り部の方の言葉でした。昼食は神戸ベイシェラトンホテル&タワーズでテーブルマナー講座を受けました。慣れない雰囲気に緊張しながらもフォークとナイフを使っておいしいフランス料理をいただきました。午後はJICA関西を訪問し、JICAの概要や役割、世界を視野に入れた取り組みなどを学びました。さらに、青年海外協力隊の看護師としてマラウイ共和国に行かれていた方の体験談を聞きました。今まで考えたことのなかった開発途上国の現状を目の当たりにして、国際看護の必要性や自分の生活を見直す機会にもなりました。1日という短い時間でしたが、この研修での多くの学びをこれからの授業や生活に生かしていってほしいと思います。

【学生の感想】

・震災を経験された語り部の方から心にトラウマが残っていると聞きました。災害は一瞬の出来事だが一生残る傷を負っているため、災害発生後に不安や恐怖を親身に傾聴したり、ストレス緩和ができるような場を作ったりして長期的に関わる必要があると感じました。

・JICAで青年海外協力隊の体験談を聞くことで以前より身近に感じるようになり、開発途上国で生じている問題は他人事ではないと考えるようになりました。写真を見せていただくことで、生活や文化の違いが想像以上で驚きました。相手国に行う指導の中では、相手国の人々の考え方を尊重し、理解しようとする姿勢が大切で自分の価値観を押し付けないようにする必要性があると感じました。

臨床看護総論Ⅱ(外部講師)

5月9日から始まる看護臨地実習を前に、専門領域の看護師から講義、ロールプレイやシミュレーションを入れながら、患者様への看護がイメージしやすいように教えていただきました。

25日は姫路北病院に就職した卒業生2名がプロセスレコードの書き方やロールプレイを通して精神科患者様への対応などを教えてくれました。

26日はメディカルシミュレーションセンターひめマリアから来ていただき、周術期と終末期の観察点やアセスメントの方法、各領域での看護のポイントを学びました。

28日は赤穂中央病院の感染管理認定看護師から術直後の観察やフィジカルアセスメントの視点を学びました。

これらの授業を通して、専攻科1年生の座学で得た知識が臨地実習で実際に活かせる知識となりました。来てくださった講師の先生方、ありがとうございました。

1年生注射演習法

2月28日~3月18日に看護専攻科1年生が、「老年看護学実習」2単位を、

校内実習で終了しました。模擬患者ではありましたが、学びを深められました。

注射法の演習を楽しみにしていた学生も多く興味深く臨んでいました。

初めて触れる注射針やアンプルの扱いに四苦八苦しました。

1年生は無事52単位の履修を終えました。

行事予定

令和4年4月8日(金)看護専攻科始業式

令和4年4月22日(金)先輩に聞く会

令和4年5月9日(月)2年生臨地実習開始

1年生血圧測定演習・2年生事例発表会

12月23日(木)に1年生は血圧測定演習を、2年生は事例発表会を行いました。

1年生は正確な血圧測定技術の習得を、2年生は5年間学びの集大成を目的に行いました。

1年生は、老年看護実習に出る前にアネロイド血圧計を用いた正確な測定が身につけられるよう練習を始めました。先輩のピアサポートもあり全員が真剣に演習に取り組みました。医師による講義では、実際にギプス装着とギプスカットについて演習受講しました。

2年生は、12月には無事看護臨地実習を終え、履修をすべてやり終えました。コロナ禍でも実習を引き受けて頂いた施設の協力に、大変感謝をしています。5年間の集大成として事例発表会を通して学びを共有をしました。やり終えて各人が充実感と、これから踏み出そうとする未来への看護の糧にすることでしょう。また、災害看護実習ではトラウマメイクを施したうえでトリアージや搬送・救護活動の訓練を行いました。(※トリアージ:診療の優先順位選別)

行事予定

令和4年2月13日(日)第111回看護師国家試験

令和4年2月28日(月)老年看護学実習開始