看護科blog

県立高校魅力アップ推進事業

2026年2月2日(月)@アセンブリホール

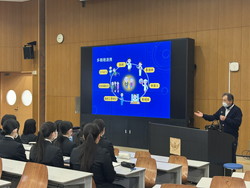

看護科3年生、姫路医師会の向原医師に講義「肩の凝らない医療の話」をしていただきました。具体的には、外科治療の歴史や臨床倫理、医療安全に関する内容で、特に医療安全では「人は誰でも間違える」と認識し、医療事故を起こさないように安全を確保できるシステムの構築が必要であることを学びました。

演習では5~6人が一組となり、紙・はさみ・のりを使用して状況設定のもと、輪を多くつなげる取組を行いました。そこからチーム医療における安全・質の確保として、テクニカルスキルの他にノンテクニカルスキルとなるコミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、状況認識、意思決定が必要になるということを学びました。

<生徒の感想>

・最初の写真のダジャレが面白くて笑ってしまった。

・治療の歴史の話を聞いて、現代の医療からすると受け入れがたい治療であり、医学が発展してきた過程を知ることができてとても興味深かった。

・瀉血や麻酔、消毒などの医療の歴史について学び、呪術や信仰から現代の医療への発展について知れて良かった。特に瀉血の歴史が衝撃的で、効果的であると信じられていた行為が、実際には死に追いやる誤った常識であったということに恐ろしさを感じた。

・動画を見てパスの回数を数える体験で、私はパスにだけ集中していたのでゴリラに気づかなかった。

一つのことだけに集中しすぎることの危険性に気づき、広い視野で物事を見ることが大切で、必要だと学んだ。

・安楽氏の動画を見た際は、考えることがたくさんあった。病気に苦しむ時間が続くなら安楽死も一つの方法であり、日本でも取り入れても良いのではないかと思った。でも、人は薬を飲むだけで簡単に死ぬことができるのはとても怖いと思った。

高齢者大学院生との交流

2026年1月13日(火)@看護科棟

看護科3年生の生徒が病院での臨地実習に向けて、目的を持ったコミュニケーションを図り、対象者に応じた援助を計画することを目標に演習を行いました。事前に疾患学習を終え、どのようにコミュニケーションを取ればいいのかをペアで考え臨みました。交流当日は、新宮町の高齢者大学に通う大学生18名の方に模擬患者になっていただきました。簡単なシナリオに基づいて実際の入院患者と同じような状況を実習室のベッドで再現し、大学生には腰や足に痛みのある患者を演じていただきました。

生徒は緊張しながらも挨拶や自己紹介を行った後、バイタルサイン(体温、脈拍、血圧)の測定や疾患にあった症状の観察・情報収集を行いました。演習後の振り返りでは、大学生の方から率直な感想をいただき、改善すべき点を考えることができました。この演習を生かして、今後出会う患者さん一人一人に応じた援助が行えるよう努力を重ねていきます。

<生徒感想>

・患者さんからの言葉を待っている時間は観察の時間でもあり、患者さんの表情や視線、呼吸の乱れなどに注目することで、言葉以上の情報を得ることができると気づいた。また、患者さんと良い人間関係を築き、患者さんのニーズに気づけるよう、十分な準備をして患者さんのベッドサイドに行くことが大切だとわかった。

・患者さんは自分から思いを伝えることは難しいと感じた。そのため、私たちが患者さんの思いや変化に気づき、話しやすい雰囲気をつくれるようにしたいと思った。また、先入観をもたず、その方の価値観や生活スタイルを大切に考え、安心して話せる関係づくりができるようこれからも頑張りたいと思った。

・「あなたの笑顔で安心できた、実習頑張ってね。」と声をかけてもらい、その言葉が励み・自信につながった。来週からの病院実習に不安があるが、前向きに患者さんと向き合い取組んでいこうと思えた。

令和7年度 第3回看護科集会

2025年12月22日(月)@アセンブリホール

令和7年度、第3回看護科集会を行いました。

各学年より2学期の振返りの発表がありました。2学期は体育大会・龍北祭という大きな学校行事があり、クラスで力を合わせて思いきり楽しみました。一方、各学年で看護科の現地実習がありましたが、気持ちを切り替えて準備することが不十分だった人もおり、オンとオフのけじめをつけることの大切さを学んだ学期でもありました。普通科とは異なる看護科の日常に戸惑うこともあると思いますが、先輩・後輩との交流を通して、色々な情報を得て一つ一つ丁寧に取り組み、看護師免許取得という大きな目標に向かって努力を重ねていきましょう。

各学年企画のレクリエーションも企画され、スライドを用いたクイズや、歩くペースを競うレース動画など、色々な工夫で盛り上げてくれました。クリスマスが近いこともあり、今年も特別ゲストが来てくれ楽しい時間を共有し、良い交流を図ることができました。

病態治療論(特別非常勤講師講義)

2025年12月17日(水) @アセンブリホール

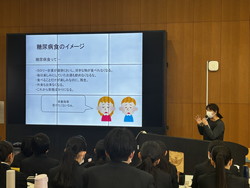

高校3年生が病態治療論の授業で学んだ「糖尿病」や「心不全」の看護について学びを深めるために、管理栄養士の先生に来ていただき、食事療法の実際や栄養指導についてお話を聴かせていただきました。

講義の中では、食品交換表を用いて自分の食事を見直す時間もあり、バランスを考えて食事を摂取する重要性について深く考える機会になりました。また、管理栄養士という職業についても理解を深めることができ、様々な職種の方と連携することの大切さを考えることができました。

[生徒の感想]

・病院給食は食事を提供するだけでなく、「治療の一環」として重要な役割を果たしていることを学んだ。基準となる一般食をもとに、患者さん一人一人の病状に合わせて治療食を展開している点が、特に印象に残った。また、治療食であっても、食べやすさや満足感を大切にしていることは、患者さんの食事を支える大切な工夫であると考えた。看護学生として食事の意味をより深く考えるきっかけになった。

・実際に自分の食事の摂取カロリーを計算したり、食材の色分けをしてみて、炭水化物やたんぱく質が多く、ビタミンが不足していたことがわかった。また、バランスに加えて量も大切だと学んだので、自分の活動量に合った適正なエネルギーを摂取することも心掛けたい。

・入院している患者さんは高齢者や免疫力が低下している方が多いため、衛生管理がとても重要であることを学んだ。消毒や温度管理、消費期限の確認、袋の破損の有無など細かな点まで徹底して管理されており、病院給食の安全性が多くの工夫によって支えられていると知ることができた。

赤ちゃん先生

2025年12月16日(火)@看護科棟4階実習室

7月に引き続き、赤ちゃん先生とそのお母さん5組が来校され、看護科3年生と交流しました。今回は「赤ちゃんの1日の生活とお世話(育児)について」をテーマに、生後から現在までの生活の違いや1日の過ごし方についてお母さんから話を聞かせていただきました。7月と同じ赤ちゃん先生であったため、久しぶりに会うとお母さんから離れて走ったり、できることが増えていたりと、その成長に驚きました。後半は赤ちゃん先生と手遊びをし、有意義な時間となりました。

【生徒感想】

・1日の生活の様子を教えていただき、授乳やおむつ交換が繰り返し行われていることが分かり、赤ちゃんの成長やその時の機嫌に伴って、家事をするタイミングや睡眠時間の確保等、親の生活リズムも大きく変化するということが学べました。

・7月に会った時と比べ、立って歩けるようになっていたり、歯が生えているのを見て成長を感じました。

・7月は少し触れるだけで泣いていましたが、今回は自分から手を伸ばしたり、おもちゃを渡してくれたりと成長を感じました。しかし、眠たい時にぐずり始めてからは、お母さんに抱っこを求めていたため、お母さんの存在はとても大きいと思いました。

・予防接種のことを聞かせていただいた時に、お母さんは疑問や不安を医療従事者に話せる時間がないと聞いたので、将来看護師として働く時に、最後に「困りごとはありませんか?」などの声かけをしていきたいと思いました。

日高高校・龍野北高校 看護科2校間交流(web)

2025年12月16日(火)@アセンブリホール

看護科2年生は、病棟における基礎看護実習が始まる時期であり、現場で起こりやすい事故やその対応について考え、実践につなげやすい段階にあります。

そこで、一人ひとりが事故防止への意識を高め、今後の実習に生かしていくことを目的に、兵庫県立日高高等学校看護科の皆さんと、医療安全に関する事例を基に意見交換を行いました。

1時間という短い時間ではありましたが、活発な意見交換が行われ、非常に有意義な時間となりました。

[生徒の感想]

・日高高校の皆さんと交流をして、龍野北高校では出なかった意見や考えが多くあり、新しい気づきや発見がありました。また、多くの視点からの意見があることで、より学びも深まり、自分の視野も広がりました。場所は異なりますが同じように、看護科で頑張って勉強をしている同じ学年の方たちと交流をすることができて良かったです。

・今回の交流ではとても貴重な体験をすることができました。お互いが違う環境で学んだからこそ得られる新たな視点や発想を話し合い、それを次につなぐことができることは自分たちのためにもなり、患者さんのためにもなると考えました。私たちはまだ看護学生であり、学ぶことや間違いが多くあります。そのため、このような交流を行うことでより一層看護へのやる気を増やし、率先して物事へ取り組むことができると考えました。

自由課題研究発表

2025年12月3日(水)@アセンブリホール

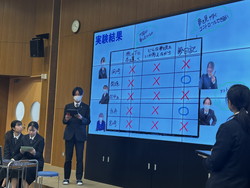

高校3年生が、6月から12月の約半年をかけて基礎看護技術Ⅲの授業で自由課題研究を行い、その取組を発表した。1グループ4~5名で、グループごとにテーマを設定して取組んだ。

生徒が挙げたテーマは「寝る前のスマホ使用の影響」、「湿布を貼替えるタイミング」、「夢の内容はコントロールできるか」、「目覚めやすいアラーム音」、「冷たいものを食べると頭が痛くなる原因と予防策」、「絆創膏を貼替えるタイミング」「汚れを落とす効果的な手洗いの時間と温度」、「浮腫を改善する最善の方法」であった。テーマに応じた仮説の立て方や検証方法においては、独創性の低さや考えの浅さが目立ったが、発表に関しては、視覚的に興味を引くスライド作成や発表方法の工夫があり、これまでの経験で得たプレゼンテーション力が活かされ効果的であった。

今回の取組・発表は、既存の知識や情報の再確認と個別性の再認識に終わり、多くの課題が残ったが、生徒の感想からは、新しい発見や楽しさを得られたことがわかった。また、自分たちの価値観や既存の情報への依存に気づいた生徒もおり、取組が新たな価値創造へのきっかけ作りになったと考えられた。このような経験の積み重ねが、より良い看護を考える力に変化・成長していくと感じられる時間となった。

[生徒の感想]

・考察時に、普段何気なく起こっている現象と、今まで授業で学んだことがつながっていくことが面白かった。

・自分たちの常識に基づき考えを深めていた。本当にその情報が正しいのか、疑いながら実施する必要があった。

・夢はコントロールできないという結論に至ったが、夢の内容はどのように決まるのだろうかというような新しい疑問が生まれ、視野が広がっていく感じがした。

・今回の取組によって、気になることや疑問に思うことが増えるようになった。

解剖生理学(1年生)

2025年11月17日(月)@1年6組HR教室

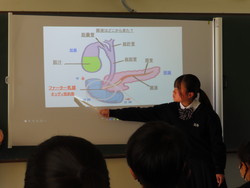

高校1年生が、解剖生理学の授業で学んだ消化器系の理解を深めるため、4人1組のグループに分かれてクラスメイト向けの講義を行いました。

各班は『口腔と咀嚼』『咽頭と嚥下』『胃・十二指腸と消化』『空腸・回腸と吸収』『栄養素の消化と吸収』の5つのテーマから1つを選び、発表に向けて学習内容の復習や知識の確認を行いました。

また、習った知識を日常生活の行動と関連付けて考えることで、食事が体内でどのような過程を辿り、消化・吸収されてエネルギーになるのかを理解することができました。

タブレットを使ったスライド作成や人前での発表にも慣れ、「分かりやすく伝える」ための工夫を学ぶ良い機会となりました。

看護学概論発表

2025年11月6日(木)@アセンブリホール

高校1年生が、基礎看護学で学習した知識を活かして、より良い看護につなげる考え方について学びを深める演習を行いました。具体的には、5人グループに分かれ、教員が演じた事例患者さんと看護師の会話の場面から必要な看護援助について考えました。また、援助を考える際は、これまでに習得した知識や理論を用いること、多角的に考えることを意識してグループ内で話し合いました。

発表はタブレットを用いて行いましたが、聞き手にわかりやすく伝える力はまだまだ未熟で、スライドの作り方、言葉での伝え方など課題は残りました。一方、看護援助について色々な視点で考えるには、患者さんの言動をよく観察することがとても重要であることに気づくことができ、これからの変化・成長が楽しみな発表になりました。

[生徒の感想]

・先生たちが演じた場面をよく見ているつもりだったけど、観察が不十分で繊細な患者さんの気持ちを見

過ごしていました。もっとしっかり観察できるように成長したいです。

・タブレットを用いた発表が初めてだったので作るのが大変だったけど楽しかったです。でも聴いている

人に伝わるように作るという点はあまり考えられていなかったので、私たちの考えが十分に伝わる発表

資料や発表方法をもっと工夫したいと思いました。

・より良い看護を考えるには、もっと広い視点で考えられるように知識をつけることが必要だととても感

じました。知識だけでなく患者さんの気持ちに気づける心も磨いていきたいと思います。

病態治療論(特別非常勤講師講義)

2025年10月29日(水)@3年6組HR教室

高校3年生が、臨床検査技師の先生から臨床検査の基礎知識や検査を受ける患者の看護に求められることなど、実際に取組まれている内容をもとにお話を聴かせていただきました。具体的には、採血や献血が安全で安心して行われるための工夫や、医師との情報共有・疑義照会など普段目にすることのない役割について知り、学びを深めることができました。

[生徒の感想]

・輸血は事故や病気などで失われた血液を補うために欠かせない治療であり、多くの人の善意によって成り立っていることを知りました。また、輸血するには適合検査や感染予防など厳密な管理が必要であることを知り、その安全を守るために多くの医療従事者が尽力していることを理解しました。献血の重要性にも気づき、私も社会の一員として協力する責任があると感じました。

・私が看護師になった時は、患者さんのことを大切に考えて一つ一つの業務を面倒に思うことなく丁寧に行いたいと思いました。また、検査の事で迷うことがあれば、検査技師の方に相談しようと思いました。

・他職種連携の輪の中に、あまり臨床検査技師が出てこないことを聞き驚き、とても悲しい気持ちになりました。私も多職種についてもっと理解を深めていきたいと思いました。