環境建設工学科長&愉快な先生たち

環境建設工学科:測量設計業協会主催 出前講座

みなさん、こんにちは。環境建設工学科 愉快な先生こと 「ハッピー」です。いつもは建築についての活動報告をしていますが、今回は土木の「測量」についての話題です。

今回、2年生を対象とした兵庫県測量設計業協会が主催する出前講座が開催されました。みなさん「測量」という言葉を聞くと難しい印象がありませんか?実は測量業界は今大きな進化の時を迎えています。昔のように、重い測量機器を持って、道なき道をひたすら突き進んでいくようなガテン系のイメージ?とはずいぶん変わり、最先端技術を駆使した業界の変わり様にハッピーもびっくりです。

現在、日本のいたる所で土砂崩れや川の氾濫などの自然災害が起こっています。測量士さんは災害が発生した場所にいち早く駆けつけ、調査を進める精鋭部隊なんですよ!なんかかっこいいですよね。

今回の出前講座では、午前中は近年話題のドローンに関する法律について学習をしました。皆さん知っていますか?重さ200g以上のドローンを飛行させる時は国土交通省に届け出をしなければならないのです。さらに、重さ100g以上ドローンを個人で所有している場合は、無人航空機として登録しなければ飛行させてはいけないのです。法律を知らないと思わぬトラブルに巻き込まれる事例もあるようです。

午後からは実際に屋外に出て、日頃の授業では触れることができないドローンの操縦体験から、最新の測量機器の紹介と実際の操作方法を学ぶなど、非常に密度の濃い講座内容となりました。最後は、参加生徒全員でドローンを使っての記念写真を撮影し授業を終えました。

環境建設工学科:生コン工場見学

みなさ~ん、こ・ん・に・ち・は~。何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート☝」です。

今回は、環境建設工学科2年生の『現場実習』をのぞき見したいと思います。今回のタイトルは「ザ!生コン工場に潜入」です。ここで豆知識を・・・・

豆知識

『生コンって何ですか?』と、疑問に思った人!なかなか鋭いですね☝。簡単に言うと生コンとは生コンクリートの略称です。みなさんがよく目にするコンクリートはセメント、水、砂、砂利などを合わせて固まったものです。では、生コンクリートは・・・・。生がついているのでセメント、水、砂、砂利などを混ぜ合わせて、現場へと運ばれる段階の固まっていないコンクリートのことを言います。☞そして生コン工場とは生コンをつくる工場のことを言います。

工場で作られてから現場に運ばれるので、品質を一定に保つことができ、生コン車を使い練られた状態で現場に届くため、置き場に困ることもありません。

では、のぞき見した『現場実習』では何をしたのでしょうか?今回は(有)柴田生コンのご協力により生コン工場に潜入させていただきました。現場入構の挨拶から始まり、コンクリートの講習を受けました。

室内検査場では、生コンの流動性を確認するスランプ試験およびテストピースの作成と破壊試験を体験しました。

屋外見学では、建設中のサイロを見学しました。現場が動き出してからは見ることができないサイロの下側から眺めるなど貴重な体験をしました。

最後に貴重な体験をさせていただいた企業に対して感謝の言葉を伝え、全体での集合写真を撮りました。

『現場実習』では学校では学べないことを知ることができました。このように企業の協力により現場を実際に見て今後の進路選択へつなげていく活動もしています。

今後も生徒の頑張りを発信していきますね。

以上、何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート」がお知らせしました。

環境建設工学科:1年 工業技術基礎

環境建設工学科長のグリーンTです。今回は1年生の工業技術基礎(建築類型班)の授業をご紹介します。

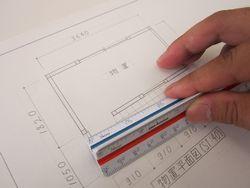

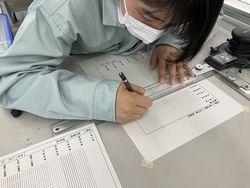

前回の授業までは図面を描くための「線の練習」を行っていましたが、今回は「物置」の図面を描いています。物置といっても、平面図・断面図・立面図があり、それぞれ描き方の順序や線の使い分けをしなければなりません。

さらに今回から、建物を用紙に縮小して描くための道具「三角スケール」という物差しを使っています。

はじめは目盛りの読み方が分からず戸惑う姿も見られましたが、少しづつ慣れてくれればいいな、と思い授業を進めています。次は木造住宅の平面図(間取り)を描く練習に入ります!

環境建設工学科:建設業魅力説明会

兵庫県 県土整備部 県土企画局主催の建設業育成魅力アップ協議会事業のひとつである「建設業魅力説明会」が行われました。

本校卒業生で、現在、現場管理の仕事をしている4名から建設業の魅力について説明してもらいました。

環境建設工学科:建築設計競技大会の結果報告!

暑い夏も過ぎ去り、ずいぶん涼しくなってきましたね!2学期になり再登場の環境建設工学科の愉快な先生こと「ハッピー」です。今回は前に紹介した3年生が取り組んでいる課題研究の「建築設計競技班」の続報をお伝えします。

なんと、日本工業大学建築設計競技に応募した生徒3名が「奨励賞」を頂きました!入賞を逃した生徒もいましたが、応募作品すべてが第1次審査を通過しています!日本工業大学主催の建築設計競技は、全国の建築を学ぶ高校生が出展する、レベルの高い競技大会の一つで、今年は169作品の応募がありました。佳作以上の上位入賞こそなりませんでしたが、奨励賞は上位30作品に入っています。非常に大きな快挙を上げてくれました!

でも、応募した生徒4名は本当に苦労したんですよ…。7月中旬~8月末にかけて、土日・祝日返上で毎日学校へ登校し作品作りに汗を流しました。朝9時に登校し、アイデアスケッチ・模型作り・図面を描く日々…。締切日が近づく頃には、夜8時頃まで図面を描く生徒もいました。後半になればなるほど、生徒達の集中力はどんどんとアップしていきます。そして想像を大きく超えるすばらしい作品が完成しました。応募した生徒諸君は本当によく頑張ってくれました!

審査結果は、ホームページでも掲載されています。インターネットで「日本工業大学 建築設計競技」と検索してみてください。

完成作品については、公式ホームページでもまだ公開されておりませんので、今回は夏休みの生徒の頑張りの様子を写真で紹介します。今後、時期をみて完成作品や表彰生徒の様子を紹介することにします。

令和4年度 建設サマーセミナー(西部地域)

環境建設工学科長のグリーンTです。

今年も兵庫県建設業協会のインターンシップである「建設サマーセミナー」に参加しました。

昨年同様、新型コロナウイルス感染防止の観点から直前まで開催が危ぶまれましたが、実施期間の短縮と少人数による参加という条件で開催されました。実施期間は8月22日(月)から23日(火)までの2日間という短い期間でしたが、今まで実施されたサマーセミナーとは全く異なった内容でした。

今年のテーマはズバリ「現場管理者の目線で学ぶ」というものです。

過去に実施されたサマーセミナーは様々な職種の仕事体験でしたが、今年の内容は工事現場をまとめる現場監督さんの仕事にスポットがあてたものです。設計士さんが描いた図面を基にして、現場監督さんがさらに細かな寸法や使用する材料などをまとめた「施工図」の見方、職人さんが行った仕事が設計図面通りであるか確認する作業、さらに建築工事だけでなく電気工事や設備工事の詳細についても説明していただきました。

2日目は三木市にある「兵庫耐震工学研究センター」を見学しました。この施設には大きさ20m×15mの震動台があり、実物同様の構造物を載せて人工的に地震動を与え、壊れる過程を調査、研究するための施設です。

施設の大きさに圧倒されながらも、生徒たちは今後発生が予想される巨大地震による建物の倒壊を防ぎ、人命を守るための実証実験の説明を熱心に聞いていました。

例年に比べ短い期間でのサマーセミナーでしたが、とても内容の濃い充実した時間を過ごすことができました。

関係者の皆様、本当にありがとうございました。

3年生 建築設計製図

みなさん夏休みもそろそろ近づいてきましたね。久々登場の環境建設工学科の愉快な先生こと「ハッピー」です。

今回は3年生の「建築製図」の授業の様子をアップします。といっても、3年生の諸君は5日間にわたる期末考査も終わり、少し燃え尽き症候群気味……。ということで今回は遊びの要素も取り入れ「第1回住宅設計コンテスト」を実施しました!

いつもの製図の授業は、シャープペンシル片手に黙々と図面を描き写す作業がメインですが、今回は2階建ての家を自分で設計するという斬新な?企画を実施しました。

ルールは簡単。制限時間90分で2階建ての家の間取りを作るだけ。制限時間が決まっているから、時間内に完成するかハラハラしながら設計することとなります。でもそれがスリルがあってまた良いんですよ。

完成した図面は、最後にみんなで好評会をしました。赤いマークシールを1人1枚もって、「誰も思いつかないような発想・面白いプランに投票する」形式としました。その中で、最高5票を得た作品がありました。確かにすごく面白いアイデアが組み込まれており、ハッピー先生もびっくりのプランでした。

一見遊びにようにも見えますが、実はこれ設計力を鍛えるのに最も効果があるとされているんです。もしかするとオープンハイスクールで設計の疑似体験できるかも!?

建築設計コンペ班の取組の様子です

みなさん、こんにちは!またまた登場の環境建設工学科の愉快な先生「ハッピー」です。もう名前は覚えてくれましたかね?

今回は3年生の授業「建築製図」を紹介します。兵庫県内には「建築」を勉強できる学校は他にもありますが、どこの建築の学科でも必ずあるのが「建築製図」の授業です。

中学生のみなさんは「技術・家庭」の時間に「等角図」・「第三角法」などの図形を描いたことがありませんか?建築の図面は、その描き方を応用して、建物をデザインしていきます。

掲載している写真は、3年生が製図の授業で描いている作品です。これ、すべてシャープペンシル1本で仕上げているんですよ!どうですか?とても丁寧ですね!

3年生になると、作品の課題も大きくなり完成まで1か月以上かかることもあります。ちょうどこの写真を撮影した時期が提出期日直前だったので、集中して作業していますね。

このように、建築では「図面」を描いたり、家の「間取り」を考えたり、「模型」を作ったりと、たくさんの専門的な授業があります。興味のある人は、ぜひ8月のオープンハイスクールに参加してみてくださいね。楽しい体験活動を企画してお待ちしています。

現場見学会(1学年)

みなさん、こんにちは。環境建設工学科で土木分野を担当している“ビーチ”です。

6月24日、環境建設工学科における実習のひとつである、建設現場見学会を実施しました。午前は太子道路や令和跨線橋、糸井高田橋(茶ノ木踏切)などの土木工事現場を見学し、午後は姫路市内で工事が行われている津田小学校給食室などの建築現場を見学しました。

1年生は2年次より建築類型、都市計画類型に分かれて学習しますが、自分はどちらの類型で学びたいか、その参考となる現場見学会になったのではないでしょうか。建築と土木の違いについて理解が深まった生徒が多く、『自分が何に興味があるのか』が明確になったようです。

2年実習(建築類型)

こんにちは。再び登場の愉快な先生「ハッピー」です。

今回は、2年生の建築模型作りの様子を紹介します。さて皆さん、小学校の理科室などで人間の「骨」の人体模型を見たことはありますよね?今作っている模型は「軸組模型」といって、あの理科室にある人体模型の「建築版」を作っています。

みなさんが住んでいる住宅も、壁の中には人間の体と同じようにたくさんの骨組(構造部材)によって形作られています。この実習では模型を作ることで、建物の構造の理解を深めることを目的としています。いつもの授業のように黒板の内容をノートに写すのではなく、普段の授業以上に熱中?して取り組んでいます。

現在の作業は、4ミリ角材の小さな模型材料をカッターナイフで切り出して、木工用ボンドを使って組み立てています。生徒の皆さんも完成に向けて、完全に自分の世界に入って作業に夢中です。

今後も活動写真を通じて、「軸組模型」の完成までの流れを追っかけていきたいと思います。以上、現場からお伝えしました!

課題研究(地域貢献班)

環境建設工学科長のグリーンTです。前回グレイス先生が紹介した3年生の課題研究という授業紹介と同じになりますが、今回は私が担当している「地域貢献班」の取り組みについてご紹介します。

地域貢献班はその名の通り、地域に繰り出し依頼や問題などを自分たちが取り組む課題として捉え、ものづくりの観点で貢献しよう!という気持ちを持った生徒の集まりです。

今回依頼を頂いたのは、地元新宮町にある神社「新宮八幡宮」を管理されている宮委員の方々です。依頼内容は、神社の境内に設置する色々な備品製作です。その中から現在取り掛かっている「ホウキ立て」と「傘立て」について報告します。まず初めに行ったのは現地調査!神社の雰囲気に合うものを考え、そこから試作品を作ってみました。試作品ができたら次はプレゼンテーション!宮委員の方々に集まっていただき、使用する材料やデザインについて自分たちのアイデアを発表しました。結果は・・・色々な指摘を受けましたが、OKの返事をいただきました。ここから再度デザインや製作過程を検討して完成を目指します。どの様な仕上がりになるのか、皆さん楽しみにしていてくださいね!

課題研究(造園実習班)

こんにちは!環境建設工学科、愉快な先生こと「グレイス☆」です。

※※最後のクイズにも、チャレンジしてみてくださいね※※

龍野北高校には、教室の中に土がある部屋があります。珍しいですよね。

【今回は、この教室を使用した授業をちょっとだけご紹介します。】

3年生になると、“課題研究”という授業があります。この課題研究では5つの班に分かれるのですが、土の部屋を使用するのは“造園実習班”です!

造園実習班では、実習の一環として、造園技能検定3級について学びます。希望者は、夏に行われる実際の検定にも申し込むことができます。1年生の実習でも造園について学びますが、3年生になると、より本格的な実習へと変わります。1年生のころから見ている私としては、「技能者として、成長したな…」と感心しています。

造園技能検定では、造園に関する知識を問う“筆記試験”と、造園関連の技能を問う“実技試験”があります。実はこの実技試験、1つじゃないのです...製作等作業試験と判断等試験の2つに分かれています。判断等試験とは、葉っぱや樹木を見て何の種類か当てる試験のことです。3年生も、初めて目の前に葉っぱを並べられたとき、戸惑った表情でした。しかし、さすが3年生ですね。31種類の樹木を用意しましたが、完璧に覚えた生徒が複数いました。

まだ数回しか授業をしていませんが、みんな合格できるラインまで来ています!!

今後も職人の見習いたちをサポートしていきます!

★問題★

黄色のマーカーをしている文字を並べ替えてできる花は何でしょう??

建築設計コンペ班の取組の様子です

こんにちは。再登場となる環境建設工学科の愉快な先生「ハッピー」です。

今回は、3年生で取り組んでいる課題研究の「建築設計競技班」の様子を紹介します。この班では各大学が実施する建築設計競技(建築デザインコンテスト)に向けての作品作りを行っています。自分達で建物を建てる土地を見つけて、建物の設計まですべて生徒自身で行っていきます。この写真はアイデアをひねり出すために、色々な建築雑誌の作品を参考にしながら、スケッチブックにアイデアスケッチを描いています。

また、現役で活躍するプロの先生として、株式会社建築設計フジモト代表の藤本正敏先生が来られ、これまでの作品を見せて頂きました。藤本先生は1級建築士であり建築設計の仕事だけでなく「建築パース」という建物の完成予想図を描く仕事もしています。これまでの作品をたくさん持参して頂き、中には水彩絵の具だけで写真のような素晴らしい作品もあり、生徒達も顔を近づけて細かい部分まで目を凝らしていました。

建築設計の方法や実際の実務についての話を聞く機会もあり、これから建築設計にチャレンジしていく中での良い刺激となったようです。

今後作品作りは7月から夏休みにかけて一番の佳境を迎えます。その様子も随時更新していきますね。

2年実習(測量)

みなさ~ん、こ・ん・に・ち・は~。何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート☝」です。

今回は、環境建設工学科2年生『実習』の授業をのぞき見したいと思います。実習タイトルは「ザ!測量実習 ~角度と距離を正確に測ろう~」です。では、ここで豆知識を・・・・

豆知識

『測量って何ですか?』と、疑問に思った人!なかなか鋭いですね☝。簡単に言うと正確に地上にポイントを打つことです。日本においては、東京都麻布に基準点があります。これは何かと言うと、皆さんも小学校の算数でグラフを描いたことがあると思いますが、この点こそ日本地図を作成する上での、X座標=0、Y座標=0の原点です。この点を基準に道路や橋、トンネルなどのモノづくりをおこなっています。しかもミリ単位で・・・。どうです。すごいでしょ☝。

え~・・・ここで、もう一つ豆知識を・・・

測量においては縦軸をX座標、横軸をY座標として座標をつくっているのです。

では、のぞき見した『実習』では何をしているのでしょうか?

トータルステーションという測量機器を使って、ポイント間の距離と角度を求めています。操作方法は覚えることが多いですけど〝習うより慣れろ!〟が測量実習を極める上での合言葉です。距離はミリ単位まで、角度は秒単位まで測定するので、指先にまで神経をとがらせて作業をしていますね。体を動かすのが好きな人は、本校に来て、ぜひチャレンジしてほしいですね。

今後も生徒の頑張りを発信していきますね。

以上、何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート」がお知らせしました。

環境建設工学科 3年現場見学

こんにちは。はじめまして。環境建設工学科の愉快な先生「ハッピー」です。

今回、環境建設工学科の3年生対象の現場見学会が実施しましたのでその報告をします。

3年生は毎年1回、現場見学に行っています。今回は、午前中に「土木」の現場として太子町内に新たに作られる道路の見学と、たつの市で完成した令和跨線橋(JRに架かる陸橋)を見学しました。また、午後からは「建築」の現場として、姫路市にある市営住宅建替え工事を見学しました。

土木の現場では、JR網干駅の近くに幹線道路を分断する、通称「開かずの踏切」があるため、平日は車の大渋滞が発生しています。今回の道路はその渋滞を緩和するために新しい道路を作っていることを聞き、生徒達も改めて「土木工事」は人々を便利にし、社会貢献にも大きく関わる仕事であることを実感したようです。また、建築の現場では実際に工事を行っている建物内も見学させていただき、完成後は壁や床などで隠れてしまう部分も見学する機会があったため、生徒達は非常に興味深く見学していました。

土木・建築の授業には「施工」という工事現場での流れや仕組みを学習する科目がありますが、普段工事現場に入ることができない生徒達にとっては、理解しにくい科目の1つになっています。しかし、今回の現場経験を通じて、教科書だけでは分かりにくい部分も実際の目で見て、確認することで、さらに理解が深まり、「こういうことだったのか!」という、色々な「気付き」があったようです。非常に有意義な1日となりました。

環境建設工学科 授業の様子(工業技術基礎)

しばらく更新できていませんでしたが、ようやく落ち着いたので再開します!

タイトルも新しく「環境建設工学科長&愉快な先生たち」でブログを更新していきます。

第1回目は1年生の授業「工業技術基礎」の様子です。現在は図面を描くために必要な線の練習を行っています。本学科は2年生から建築類型と都市計画類型に分かれて専門教科を学びますが、1年生の間は工業に関する基本知識や技術を習得するための勉強をしています。現在はパソコンを使って図面を描くことがほとんどですが、授業では「手描きの大切さ」を重視しています。何枚も何枚も手描きで図面を描いていると、間取りや納まりといったものを自分の「手」が覚えてくれるのです。私自身も高校、大学生の頃はたくさんの図面を描きながら「しんどいなあ」と思うこともありましたが、民間企業で働いていた時に、手描き経験の大切さを身をもって感じました。最近では色々な事情で仕上げる図面枚数も減ってきましたが、環境建設工学科の生徒たちには手描き図面の経験をしっかりと積んでもらいたいと思います。

環境建設工学科 科集会

今年度初めてとなる環境建設工学科 科集会を開きました。この科集会は昨年度から行っているのですが、1年生から3年生まで環境建設工学科の生徒全員がアセンブリホールに集まり、生徒代表者や教員からの講話を聴くというものです。なぜ昨年度から行っているのか?それは就職・進学先が決まった3年生から、後輩たちにメッセージを伝える機会を与えたいという思いから、新しい試みとして取り組んでいます。就職試験に必要な面接対策はいつから行えばよいのか、公務員試験対策として行ったことは何か、進学者はどのような教科を勉強したのかなど、進路が決定した3年生自らが後輩たちに話をすることが一番心に届くはずです。3年生の代表者は後輩たちの前でしっかりと話をしてくれました。また1・2年生の代表者は、今年度頑張ったこと、来年度取り組みたいことなどを発表してくれました。新型コロナウイルス感染症対策のため、換気を行い室温が低く寒かったと思いますが、環境建設工学科の生徒たちは無駄話をせず、時にはメモを取りながら真剣に話を聞いていました。

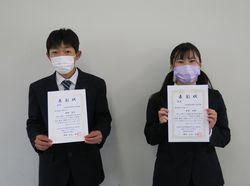

令和3年度 建築専門分科会製図コンクール

12月10日に開催された兵庫県建築専門分科会製図コンクールにおいて、本校3年 建築類型の髙尾和花さんが優秀賞、大澤育也くんが佳作に選ばれました。このコンクールは兵庫県内にある建築系学科を有する学校の生徒たちが参加するもので、毎年12月に開催されます。

3年生の課題内容は、鉄骨で造られた店舗付事務所のカナバカリ図をトレースするというものです。カナバカリ図とは建物の一部を垂直に切断して、建物の高さや使用されている材料等を細かく記入した断面図の詳細版になります。環境建設工学科 建築類型の生徒たちは製図コンクールの締切りに間に合わせるため、毎日遅くまで図面と向き合う日々が続きました。

そのなかで2人の生徒が入賞したことは大変嬉しいことです。さらに私が嬉しいと思うのは、生徒全員が最後まで諦めることなく、提出日をしっかりと守り課題を仕上げたということです。そんな生徒たちの一生懸命な姿に強く心を打たれました。

(追加報告!)

2年 建築類型の有末妃那さんと横林寛大くんの2名も、製図コンクールにおいて佳作に選ばれました。課題内容は木造2階建て小住宅設計図の断面、立面図のトレースです。線の種類と太さを使い分け、文字や数字を丁寧に書き入れました。来年はさらに上位を目指してくれることを期待しています!

ゆうゆうの森 完成式

3年生の課題研究授業で行っている「西播磨文化会館 ゆうゆうの森づくり」において、今年度の事業が終了し、12月2日に完成式典が執り行われました。

この事業は平成22年度より西播磨文化会館と龍野北高等学校が行っている連携事業のひとつで、本校1期生から継続し、今年で12年目になります。テーマを決めて作業を行うのですが、一昨年の「早春」、昨年の「三夏」を継承し、今年度は「早秋」にテーマを定めました。早く綺麗な紅葉を見たいという思いから生徒たちが考えたものです。9月から作業に取り掛かり、地面を平らに均しコンクリートで歩道を作り、レンガを積み上げるなどの作業を行いました。また秋になると赤い実をつけ紅葉が美しいナナカマドの樹木、草花は宿根バーメナを植えました。

また、人々が集える場としてコンクリートの土間を敷設し、憩いの場を設けました。完成式典には様々な方が参加していただき、盛大な式典となりました。

兵庫県測量設計業協会主催の出前講座

環境建設工学科では毎年2年生「都市計画類型」の生徒を対象に、兵庫県測量設計業協会主催の出前講座を実施しています。

都市計画類型では、土地の大きさや高さを測定する「測量」について深く学習していきます。普段の授業では計算が主な内容となるので、生徒たちにとっては難しいと感じる人もいることでしょう。しかし、測量業界は現在、すさまじい勢いで情報化が進んでいる分野なのですよ。

今回の出前講座では、実際に測量現場で使っている「ドローン」を操縦する機会もありました。タブレットを使って操縦するのですが、生徒たちは操縦のコツをつかむのが上手で、担当の方からもお褒めの言葉ももらっていたようです。その他にも、本校の実習では普段使用できない高価な測量機器などに触れる機会もあり、改めて測量についての興味を深める良い機会となったようです。

ちなみに、現在日本ではいろいろな自然災害が起こっていますが、災害が起きた時に最初に現場に入るのは測量屋さんです。災害の状況をいち早く確認するために、「ドローン」を飛行させ、安全に災害直後の状況を確認し、復興作業につなげるためです。このように「測量」は建設工事だけでなく、いろいろな面で人々の役に立っているのです。