北須磨ニュース

令和7年度 震災追悼行事・シェイクアウト訓練

1月16日(金)12時30分から地震から身を守る訓練であるシェイクアウト訓練を行いました。地震の揺れが起きたら、机の下に身を隠して頭を守り揺れが収まるのを待つという訓練です。その後、校舎のB棟で火災が発生した想定で避難訓練を行いました。車いすや担架を使って負傷者を安全に避難させる訓練も併せて行いました。

避難訓練後に引き続き、追悼行事を行いました。31年前に起こった阪神淡路大震災で犠牲になった方々に対して黙とうを捧げました。

次に、校長先生の講話の中で、阪神淡路大震災、能登半島地震については想定外の規模や被害であったこと、最近では鳥取島根でも地震が起き、私たちはあらゆる場所で地震が起きた時の想定を超える災害を想定するいう考えを持つことが大事だとありました。名谷の標高は約100mですが、三宮の標高は5.4mです。津波がそれよりも高かったら、なども想定する必要があります。南海トラフ地震にも備えなければなりません。自分の命を守り、さらに周囲の人の命を守れる人になってほしい、今日、明日(1月17日)は命の大切さを再認識する日にしてほしいというお話でした。

令和7年度 第3学期始業式

令和8年1月8日(木)体育館で始業式が行われました。校長訓話では、大谷翔平選手は「おのおのができないときには、みんなでカバーしていければ」と語り、万全の準備が整わない中でもマウンドに立ち、野手最年長のミゲル・ロハス選手は大谷選手のその行動がワールドシリーズ優勝の原動力になったことを明かしたというお話があり、これを参考にしてほしいという講話がありました。また、「1月は行く」、「2月は逃げる」、「3月は去る」と言われるようにあっという間に過ぎ去るので、勉強、部活動など目標を定めてチャレンジしていってほしい、高校時代は人生の基礎を作る大切な時期であり、1日1日を大切に過ごしてほしい。 加えて、3年次生は卒業を控え、高校生として今しかできないことをしっかりやって、良い姿を後輩たちに残してほしい、と北須磨生の活躍を期待し激励されました。

始業式に続き表彰伝達がありました。表彰伝達では、美術部が第98回兵庫県小・中・高校絵画展特選(特別審査員賞受賞)・入選・優秀校賞、神戸市教育長賞受賞、第37回読書感想画神戸支部コンクール入選などたくさんの賞を受賞しています。

校長訓話 表彰伝達

令和7年度 第2学期終業式

令和7年12月24日(水)、終業式を体育館で行いました。校長先生より訓話がありました。その中で、ノーベル生理学・医学賞を取られた坂口先生は、物事を成し遂げるための大切な精神として、運(うん)・鈍(どん)・根(こん)を大切にしてこられたとお話がありました。「運」とは努力している人に巡ってくるものなので運は自ら作り出すことが出来るもの、「鈍」とは失敗や批判に過度に傷つかず簡単にあきらめない鈍感さのことで、 「根」は長く地道に続ける力であり、その3つが最終的には成果を生むということです。校長訓話の後、生徒たちは生徒のピアノ伴奏のもと校歌を斉唱しました。

終業式に引き続き表彰伝達を行いました。美術部(兵庫県高等学校総合文化祭美術・工芸部門 *来年度全国大会出場、美術工芸甲子園)、書道部(兵庫県高等学校総合文化祭書道展 *来年度全国大会出場、みなぎの書道展、大仏書道大会)・合唱部(近畿高等学校総合文化祭合唱部門)・サブカルチャー部(兵庫県高等学校総合文化祭文芸部門コンクール俳句部門・短歌部門)・放送委員会(兵庫県高等学校総合文化祭放送文化部門決勝アナウンス小部門、創作テレビドラマ小部門)・水泳部(兵庫県高等学校ジュニア選手権水泳競技会 *近畿大会出場)・サッカー部(高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ兵庫神戸市リーグ2025 Aリーグ優勝)という多くの部活動の生徒が表彰状をいただき、健闘を称えあいました。生徒会司会のもと、美術部・合唱部・水泳部の生徒が登壇し近畿大会の報告会を行いました。どの部活動も精力的に活動しています。今後の活躍にも期待しています。

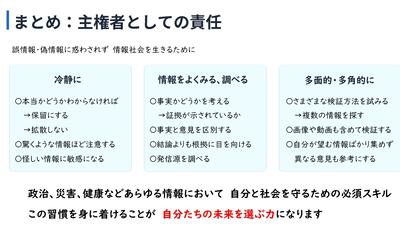

主権者教育講演会

主権者教育講演会

12月18日(木)主権者教育講演会を行いました。講師として元神戸新聞社デスク

の金山成美様をお迎えしました。

国や社会の問題を自分の問題として捉え、ユネスコスクールの生徒として、確かな情報のもと自ら考え、自ら判断し、行動する心を育み、選挙などに主体的に参加できる心を育て社会に積極的に関わることができる成人になって欲しいと思います。

テーマ:「溢れる情報の中から正しい情報にたどり着くために」

感想

2年女子:情報社会にいる中で、情報を発信する側も、それを受け取る側のどちらにも情報を扱う責任があるということを改めて感じました。普段使っているSNSでも来年からの選挙でも、しっかりメディアリテラシーを大切にしたいです。

2年男子:自分の家族は選挙の時にそれぞれの意見を言い合っているので自分もしっかりとした意見を言い合えるように立候補者全員をしっかり見てどれが正しいかを判断できるようにしたいなと思いました

1年男子:世の中にあるたくさんの情報の中から正しい情報に辿り着くということで、自分は何か調べ物をする時、一番上に出てくる「AIによる概要」という項目は一応目を通すけど、AIは間違いを提案してくるものだと認識しているから信用はしません。そして、3つほど情報を見比べて納得できるものを信用するようにしています。

1年女子:選挙とかの社会に影響を与える事柄に2年後から関わっていかなければならないといけないのかと思うととても不安だったが、今回の話のまとめで聞いたことを活かして頑張りたいなと思えた。

令和7年度ユネスコスクール国際交流事業

令和7年12月15日(月) 正午に西オーストラリア州のオーシャンリーフ高校から生徒が21人、先生が3人の24人が本校を訪れました。2年前からWebで生徒たちは毎月交流会をしており、今回初来日となりました。本校では50人を超える生徒が手を挙げてオーストラリアの生徒たちと直接交流をし、日本の伝統や文化を生徒たちを通じて発信し、オーストラリアのことを学ぶ良い機会となりました。

最初に歓迎会では、本校の生徒が司会をつとめ、歓迎のあいさつをしました。またパワーポイントを使って本校の学びや部活動を紹介し、オーシャンリーフ高校の紹介では学校のモットーや学びについて説明してくれました。オーシャンリーフ高校(Ocean 海 / Reef サンゴ礁)というだけあってビーチまで5分、趣味はサーフィンという生徒もいました。次に本校合唱部による歌のパフォーマンス(校歌・上を向いて歩こう)、オーシャンリーフ高校からはダンスパフォーマンス披露があり、途中からは本校の生徒たちも交えてのダンスとなり、和気あいあいとスタートしました。本校、津田校長先生からも歓迎の挨拶がありました。

歓迎会後、本校生徒たちが準備していた自作のネームカードや折り紙などを渡し、グループで自己紹介の時間となりました。最初は緊張した面持ちでしたが、生徒たちは自分たちの英語をフルに発揮し伝えようと頑張っていました。

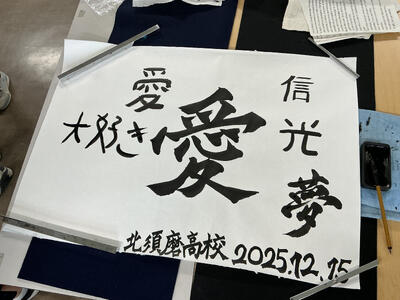

ここから、2つのグループに分かれて、茶道部・剣道部・美術部・書道部の活動に参加しました。部活動の生徒たちもこの日のために、活動内容が伝わるように英語を用意し、美術部や書道部では作品制作のための準備を前もって行ってくれていました。

(茶道部)

(剣道部)

(美術部)

(書道部)

部活動体験の後は、日本の伝統・文化を学び、会議室へ戻って記念撮影をしました。もうこの頃には参加生徒たちはすっかり打ち解けて笑顔も溢れとても楽しく過ごしました。交流中は同時に写真部の生徒たちもたくさんの写真を撮影してくれました。

記念撮影の後、校内散策の時間となり焼き芋、ぜんざい、柚子みそおにぎりをボランティア部の生徒が中心となってふるまいました。ちょうどお腹がすいた時間ということもあってとっても甘いとろけるようなお芋と餅入りぜんざい、炊飯器のご飯もからっぽとなり大盛況でした。

並行して校内ではサイエンス部、吹奏楽部、放送部、合唱部、体育館では卓球部、男子バレーボール部に部活動体験や見学を行いました。

また、1年4組の教室ではけん玉・こま・だるま落とし・かるた・羽子板・お手玉・あやとり・黒ひげ危機一髪など生徒が家から持ち寄ったおもちゃで遊び、大盛り上がりでした。1年4組の生徒が教室の準備をしてくれました。

楽しかった交流会もいよいよお別れの時となりました。本校生徒とオーシャンリーフ高校の生徒たちはスピーチを交換し、とても有意義な会になったことを感謝しあいました。

本校の生徒から、手作りの箸置き・本校マスコットキャラクターのきーちゃんバッヂ・きーちゃんステッカーのセットをプレゼントしました。箸置きとバッヂはソフトボール部の生徒・吹奏楽部の生徒・ボランティア部の生徒などが中心となって心を込めて作りました。可愛いステッカーは美術部が製作しました。オーシャンリーフ高校の生徒と何度も握手をしハグをし、中には涙を浮かべている本校生、オーシャンリーフ高校の生徒がいました。とても楽しかった分、名残を惜しんでいました。

オーシャンリーフ高校の団長からも校長先生へプレゼントを贈ってくださいました。中には、西オーストラリアの植物の写真集・現地の動物の絵本・文具・絵葉書・Noongar(先住民)の絵のしおりなどが入っていました。図書室前に飾っています。ありがとうございました。

半日という短い時間ではありましたが、生徒たちはこの体験からたくさんのことを学び、この時間は心を通わせられた忘れられない貴重な宝物になったことだと思います。この経験を生かして世界に目を向け立派な国際人になってくれるように期待しています。(ユネスコ委員会)