カテゴリ:講座の実施報告

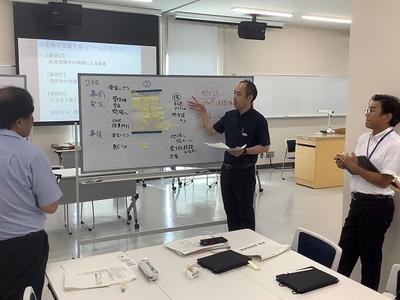

7月30日(火) ⅢD1501 いじめ問題への対応講座A

(研修の概要)

講義・演習 学級集団を意識したいじめ問題の理解と対応

・いじめ問題の現状への理解

・心理学から考えるいじめのない学級づくりの視点

兵庫教育大学大学院 教授 秋光 恵子

講義・演習 いじめ未然防止のための児童生徒の関係づくり

・学級づくりを意識した「いじめ未然防止プログラム」の体験と活用

(受講者の感想)

・教員からの個別の何気ない声かけは、その姿を見ている生徒たちから回り回って学級の雰囲気づくりに関わっていることが証明され、改めてその大切さを実感しました。クラス全体への指導は非常に難しいですが、言葉かけの内容も含めて今後も大切にしていきたいと思いました。

・本研修で体験した学級アセスメントのためのアンケートツールで、データを取り、分析して強みや弱みを理解した上で、実践する大切さを学ぶことができました。ただアンケートツールを使えば良いというわけではなく、その結果から学年団、または学校全体を巻き込んで協議していける体制を整えていければと思いました。

・「いじめ未然防止プログラム」の授業プランを実際に行うことにより、改善する点も見えてくるため、実践することが大事であると感じました。班別協議において自分のクラスで想定した授業展開を考える中で、自分では思いつかない工夫や展開を知ることができたため、学校での実践に生かしたいと考えました。

7月26日(金)ⅢC1208 (高)芸術科(音楽)教育講座

〔研修の概要〕

講 義 生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と関わる力を育成する音楽の指導方法

元大阪音楽大学 教授 園田 葉子

演習・協議 主体的・協働的に音楽の幅広い活動に取り組む態度を養う音楽科授業づくりの工夫

〔受講者の感想〕

- 視覚支援などの教材作りは時間がかかり大変ですが、可能な限り児童生徒にわかりやすく伝えるために、努力したいと思います。

- 生徒児童が興味や関心をもって音楽に取り組めるよう、自分自身も色々な音楽を楽しんで共有していきたいと思います。

- リズム学習において音符の種類や長さを楽しく学ぶ方法について、受講された先生方のアイディアをいただく良い機会になりました。日頃の授業に活かしていきたいと思います。

7月17日(水)ⅢA1101 学校における危機管理講座

講義:学校における危機管理と危機対応 -学校事故等の事例から-

尼崎駅前法律事務所 弁護士 曽我 智史 氏

演習:学校内外における事故等への対応

・自校の危機の予測

・教職員による学校安全のための適切な対応

・児童生徒が事故や被害にあわないために

〔受講者の感想〕

・裁判の事例やグループ協議での具体例を踏まえて自分の指導上の危機管理及び対応について、生徒個別の実態把握の重要性と記録することの大切さ痛感しました。部活動の指導では、他学部との連携も重要となるため、改めてこれからの指導について考えることができました。

・どのような場合においても、危機を想定して共有し、シミュレーションを行って、いざという場面に備えておくことが大切だと思いました。また、振り返りを行い、より実情に即した対応ができるよう見直しが必要だと思いました。危機を予測して児童生徒に対する具体的な手立てを考えていきたいです。

・自分自身が実践していくだけでなく、組織として動くことができるよう体制をつくることや職員の危機意識を高められるよう発信していこうと思いました。安全配慮義務を怠らないことは、私たちを法的に守ってくれることはもちろん、生徒全員が安心して暮らす上でも大切なことだと思うのですぐにでも実践していきたいです。

7月12日(金)ⅢB1201 (高)教育経営講座A(第2回)

(研修の概要)

講 義 コンプライアンスを意識した学校経営

演習・協議 教育法規から学ぶ危機管理①

講 義 法規に基づく危機対応

ひめじ城下町法律事務所 弁護士 竹内 彰

演習・協議 教育法規から学ぶ危機管理②

(受講者の感想)

- コンプライアンスを遵守することが、教育活動の円滑な実施につながると学ぶことができました。

- 法的義務を踏まえた上で、生徒や保護者に寄り添った対応をしていくことが大切だと 思います。

- 学校経営においてコンプライアンスを意識することが、「信頼される学校づくり」や「学校のウェルビーイングの実現」に繋がると納得できました。今後、勤務校で実践していこうと思います。

7月12日(金)ⅢC1201 (高)国語科教育講座

〔研修の概要〕

講 義 「読むこと」の授業を問い直す

-いま求められている「読むこと」の授業とは-

講 師 岡山大学 教授 宮本 浩治

演習・協議 生徒が主体的に古典を読み深めるための授業づくり

・言語活動の充実

〔受講者の感想〕

- 古文の授業は現代語訳を中心に据えてしまいがちなので、今日の研修で学んだことを活かして、言語活動を取り入れた楽しい授業へ改善していきたいです。

- 教員が説明する時間が長くなり、生徒が主体的に読む時間が不足していた気がします。問いを工夫して生徒に委ねる時間を設けたいと思いました。

- 授業を作る際に、前提となる知識・技能はどのようなものか、何を学ばせたいのか、時間的に無理がないか等の話し合いを通して、授業づくりの観点の視野がひらけました。