兵庫県立北須磨高等学校

〒654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘9丁目23番地

Tel:078-792-7661 Fax:078-792-7662

E-mail:kagakubukai@hyogo-c.ed.jp

>>保管上の注意 >>危険薬品の取り扱い方 >>消防法分類に応じた消化方法

薬品の管理・整理をするためには、まずどんな薬品があるか自分の目で確かめる。次に分類し ながら薬品棚の整理と平行して台帳を作成する。

試薬は、その保管状態および性質により製造直後から徐々に、または、急速に劣化するものが多く、その速度は、不純物、日光、温度により促進される。また、容器が不完全な場合にも大気中の酸素や、水分、二酸化炭素により、分解、酸化、重合などの化学変化や、潮解、風解が起こる。これらを経時変化という。経時変化を起こしやすい試薬の購入に際しては、一度に使い切ってしまう量程度とすることに心がけ、使い残しをなるべく出さないことが望ましい。

1.直射日光は避け冷所に保管する

・作りつけの薬品庫(室)、市販の薬品棚を準備室において利用する場合、ともに部屋の北側に置くようにする。

・生徒実験用に作った試薬溶液や、各々の実験準備をセットして実験に備えている時も同様である。

・薬品室も薬品棚も空気の流通するところがよい。薬品室には必ず換気設備を設置する。

2.施錠管理をする

・毒劇物は法令(毒物および劇物取締法)により、盗難・紛失を防ぐのに必要な措置を講じるように規定されている。薬品庫および部屋は二重に鍵をかける。開けたら閉めるを心がけたい。

・理科薬品は毒劇物でなくても、非常識な使い方をされた場合、問題となるものばかりである。ゆえに、薬品はすべて施錠できる薬品室、薬品棚に入れることが望ましい。その中で特に毒 性が強いもの(シアン化カリウムなど)・危険物(金属ナトリウムなど)は他の薬品と区別し劇薬庫に入れて保管する。「医薬用外」「毒物」「劇物」の文字を表示する。

・鍵の保管は厳重にすること。生徒に開けさせたりしない。

・もし、危険物や有害物を紛失したときは、事故が起こるおそれがあるので、直ちに管理責任者(学校の場合学校長)まで届ける。

3.保管する薬品数はなるべく少なくする

・毒劇物、その他の薬品も必要以上に本数を持たない。毎年行う生徒実験の薬品の種類・量はおおよそわかってくるので、それに必要な薬品は基本的なものとしてそろえておく。また、 実験の時期も予定を立てて実験時に薬品が間に合わない、足りないなどのことがないように気をつける。

・クラブ活動や研究のための試薬で基本的なものもおいておきたいが、その他のものは必要に応じて購入し、多種多量の保管は避けたい。

・購入する薬品は一般に1級のものでよい。少量しか使わないもの、変質しやすいもの以外は500gビンで購入する。25gビンは割高である。ガロンビンは多量に必要とするもの以外は取り扱いに不便である。

4.薬品の性質を知る

・自分の学校に保管してある薬品の性質を、試薬カタログや便覧などに目を通して知っておく。細かいことまで暗記しておくことはない。何に使うか、どんな性質があるか、特に注意して おくことがあれば心に留めておく。

・危険な化学物質を使用する前に災害の防護手段を考え、消火器及び防護用具を準備する。

主な薬品の保管時の注意 (表1)

|

A 光に不安定な試薬 |

化学物質は一般に250nm~450nmの範囲の波長の光に著しく影響され、変化を起こすと言われている。この波長の光は太陽光以外にも電灯などの人工灯からの光も含まれる。したがっ て、光に不安定な試薬は、褐色ビンなどに入れ、さらに黒色紙などで覆い、必ず暗所に置く。 |

|

B 熱に不安定な試薬 |

一般に化学反応の速度は10℃温度が上昇すると2倍になると言われている。経時変化しやすい試薬についてもその点に留意して、冷蔵庫や冷凍庫に保存し、できるだけ劣化を防止するよ うに心がける。 |

|

C 酸素に不安定な試薬 |

アルデヒド類、アミン類の多くは大気中の酸素により酸化され、その品質が劣化しやすい。特に酸化されやすい試薬保管にあたっては、十分に容器の気密性に注意し、場合によっては不活性 ガスを封入するのも品質を保つ上で有効である。 |

|

D 水分(湿気)に不安定な試薬 |

酸、ハロゲン化物、無水物などは、空気中の湿気と反応して変質する。また、吸湿性の試薬は、大気中の水分を吸収して潮解し、劣化をきたす。このような薬品の使用に際しては手際よく、 速やかに扱い、使用後は、直ちに気密する。必要に応じてデシケーター内に保存する。 |

|

E 二酸化炭素に不安定な試薬 |

強アルカリやアミン類および炭酸より弱い酸の塩基性塩(ex.シアン化ナトリウムなど)は大気中の二酸化炭素を吸収し、炭酸塩に変化しやすい。これらについては湿気に不安定な物質と 同様な注意を行う。 |

よく使う薬品で保管に注意を要するもの (表2)

>>金属 >>非金属 >>酸化物 >>塩化物 >>硫酸塩 >>硝酸塩 >>炭酸塩 >>ハロゲン化物 >>その他無機物 >>アルカリ >>無機酸 >>炭化水素 >>アルコール >>アルデヒド >>有機物 >>色素・染料 >>指示薬 >>ホルモン酵素等

・金属

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

| カリウム(K) | 吸湿・酸化(石油中に保存) | C D | 4 15 |

| ナトリウム(Na) | 吸湿・酸化(石油中に保存) | C D | 4 15 |

| リチウム(Li) | 吸湿・酸化(石油中に保存) | C D | |

| マグネシウム(Mg) | 酸化 | C |

・非金属

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

| 赤リン(P) | 吸湿 | D | 18 |

| 黄リン(P) | 酸化(水中に保存) | C | 14 |

| 活性炭(C) | 吸湿 | D |

・酸化物

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

| 酸化カルシウム(CaO) | 吸湿・CO2吸収 | D E | |

| 酸化マグネシウム(MgO) | 吸湿 | D | |

| 過酸化水素水(H2O2) | 揮発(低温保管庫に保管・遮光) | B | 1 13 |

・塩化物

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

| 塩化ストロンチウム(SrCl2) | 潮解 | D | |

| 塩化カルシウム(CaCl2) | 潮解 | D | |

| 塩化マグネシウム(MgCl2) | 潮解 | D | |

| 塩化亜鉛(ZnCl2) | 潮解 | D | |

|

塩化第一鉄(FeCl2) ⇒塩化鉄(Ⅱ) |

潮解 | D | |

|

塩化第二鉄(FeCl3) ⇒塩化鉄(Ⅲ) |

潮解 | D | |

| 塩化コバルト(CoCl2) | 潮解 | D | |

|

塩化第一スズ(SnCl2) ⇒塩化スズ(Ⅱ) |

潮解 | D | |

|

塩化第二スズ(SnCl4) ⇒塩化スズ(Ⅳ) |

潮解 | D | |

| 塩化銅(CuCl2) | 潮解 | D | |

| 塩化アンモニウム(ClH4N) | 昇華 | B | |

|

さらし粉(CaCl(ClO)・H2O) 高度さらし粉(Ca(ClO)2・2H2O) ⇒次亜塩素酸カルシウム |

吸湿・光に不安定 | A D |

・硫酸塩

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

硫酸ナトリウム(Na2SO4)(水和物) |

風解 | ||

| 亜硫酸ナトリウム(Na2SO3) | 酸化 | C | |

| 亜硫酸水素ナトリウム(NaHSO3) | 潮解 | D | |

| チオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3) | 潮解 | D | |

| 硫酸カルシウム(CaSO4) | 吸湿 | D | |

|

硫酸マグネシウム(MgSO4)(水和物) =硫酸塩マグネシウム,エプソム塩 |

風解 | ||

|

硫酸アルミニウム(Al2(SO4)3)(水和物) =硫酸ばんど |

風解 | ||

| 硫酸亜鉛(ZnSO4) | 風解 | ||

|

硫酸第一鉄(FeSO4) ⇒硫酸鉄(Ⅱ) (水和物) |

風解 | ||

|

硫酸銅(CuSO4) ⇒硫酸銅(Ⅱ)(水和物) |

風解 | ||

|

硫酸ニッケル(NiSO4) ⇒硫酸ニッケル(Ⅱ)(水和物) |

風解 |

・硝酸塩

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

硝酸ナトリウム(NaNO3) =チリ硝石 |

吸湿 | D | |

| 硝酸ストロンチウム(Sr(NO3)2) | 吸湿 | D | |

| 硝酸カルシウム(Ca(NO3)2) | 潮解 | D | |

|

硝酸ニッケル(Ni(NO3)2) ⇒硝酸ニッケル(Ⅱ) |

潮解 | D | |

|

硝酸銅(Cu(NO3)2) ⇒硝酸銅(Ⅱ) |

潮解 | D | |

|

硝酸銀(AgNO3) ⇒硝酸銀(Ⅰ) |

光に不安定 | A | 5 11 |

・炭酸塩

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

炭酸アンモニウム((NH4)2CO3)(水和物) ※試薬は炭酸水素アンモニウムとガルバミン酸アンモニウムの混合物 =炭安,鹿角塩 |

風解 | ||

| 炭酸ナトリウム(Na2CO3)(水和物) | 風解 |

・ハロゲン化物

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

| ヨウ素(I) | 昇華・光に不安定 | A B | 4 11 |

| ヨウ化カリウム(KI) | 光に不安定 | A | |

| 臭素(Br) | 揮発 | 11 | |

| 臭化カリウム(KBr) | 潮解 | D | |

|

四塩化炭素(CCl4) =テトラクロロメタン |

揮発 | 11 | |

|

クロロホルム(CHCl3) =トリクロロメタン |

揮発 |

・その他の無機物

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

| チオシアン酸カリウム(KSCN) | 光に不安定 | A | |

|

ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)カリウム =ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム =フェリシアン化カリウム,赤血塩 |

光に不安定 | A | |

|

炭化カルシウム(CaC2) =カルシウムカーバイド |

吸湿 | D | |

| 過マンガン酸カリウム(KMnO4) | 光に不安定 | A | |

| シリカゲル(SiO2・nH2O) | 吸湿 | D |

・アルカリ

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

水酸化カリウム(KOH) =苛性カリ |

潮解・CO2吸収 | D | |

|

水酸化ナトリウム(NaOH) =苛性ソーダ |

潮解・CO2吸収 | D E | 4 |

|

水酸化バリウム(Ba(OH)2) =バリタ |

CO2吸収 | D E | |

| アンモニア水(NH3) | 揮発 | 1 4 | |

|

石灰水(Ca(OH)2) ※消石灰(水酸化カルシウム)水溶液 |

CO2吸収 | E |

・無機酸

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

塩酸(HCl) 塩化水素の水溶液 |

揮発 | 4 | |

|

硫酸(H2SO4) =緑礬油(りょくばんゆ) |

吸湿 | D | |

|

硝酸(HNO3) |

揮発・光に不安定 | A | 8 |

・炭化水素

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

石油エーテル |

揮発 |

||

| 石油ベンジン | 揮発 | ||

| ベンゼン(C6H6) | 揮発 | ||

|

トルエン(C6H5CH3,C7H8) =メチルベンゼン,フェニルメタン |

揮発 | ||

|

キシレン(C6H4(CH3)2,C8H10) =ジメチルベンゼン |

揮発 | ||

|

ナフタレン(C10H8) =ナフタリン |

揮発 |

・アルコール

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

メタノール(CH3OH,CH4O) =メチルアルコール,木精 |

揮発 | ||

|

エタノール(C2H5OH,C2H6O) =エチルアルコール,酒精 |

揮発 | ||

|

エーテル(R-O-R’) R=アルキル基,アリール基などの有機基 |

揮発・光に不安定 | A |

・アルデヒド

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

ホルムアルデヒド(CH2O,HCHO) =酸化メチレン,メタナール ※本物質の水溶液がホルマリン |

揮発・酸化 | A | |

|

アセトン(C3H6O,(CH3)2CO,CH3COCH3) =プロパノン |

揮発 |

・有機物

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

フェノール(C6H5OH) =ヒドロキシベンゼン,石炭酸 |

潮解 | D | |

|

アニリン(C6H5NH2,C6H7N) =フェニルアミン,ベンゼンアミン,アミノベンゼン |

酸化 | C |

・色素・染料

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

サフラニン =ベーシックレッド2 |

光に不安定 | A | |

|

フクシン =ローズアニリン塩酸塩 |

光に不安定 | A | |

|

カーミン =コチニール色素,カルミン酸色素 |

光に不安定 | A | |

|

酢酸カーミン =アセトカーミン溶液 |

光に不安定 | A | |

|

メチレンブルー( C16H18N3SCl) =メチレン青 |

光に不安定 | A |

・指示薬

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

メチルオレンジ(pH指示薬) ※酸の滴定(pH3.1~4.4) |

光に不安定 | A | |

|

ネスラー試薬(アンモニア検出) ※水銀を含む試薬 |

光に不安定 | A | |

|

ヨウ素液(でんぷんの検出) =ヨウ素ヨウ化カリウム溶液 |

・ホルモン酵素等

| 物質 | 性質 | 表1参照 | 表3参照 |

|

3-インドール酢酸(C10H9NO2) ※オーキシン(植物ホルモン)の一種 |

熱に不安定 | B | |

|

3-インドール酢酸カリウム(C10H8KNO2) |

熱に不安定 | B | |

|

カイネチン(C10H9N5O)=キネチン ※サイトカイニン(植物ホルモン)の一種 |

熱に不安定 | B | |

|

ヘモグロビン |

熱に不安定 | B | |

|

ATP =アデノシン三リン酸(C10H16N5O13P3) |

熱に不安定 | B |

*揮発・昇華

薬品そのものが変質するのではなく、量が減ったり濃度が薄くなる。(気密容器に入れ、冷所に保存する)

*潮解と風解

潮解は、大気中の水蒸気を吸収して、それに溶解する現象。

風解は、結晶水を含む結晶または水和物が、結晶水を失って、粉末になる現象。

よく使う危険薬品の取り扱い方 (表3)

| 番号 | 薬品名 | 取り扱い方・注意 |

| 1 |

アンモニア水(NH3)・過酸化水素水(H2O2)・さらし粉(Ca(ClO) or Ca(ClO)2) |

ビンに圧力がかかって開けたときに吹き出す事がある。栓を開ける時は人のいないほうに口を向け、栓を緩め圧力を逃がす。 |

| 2 |

硫化水素ガ(H2S)・塩素ガス(Cl2) |

毒性があるので注意が必要である。発生させる時はドラフトを利用し、ガスを吸入しないこと。 |

| 3 |

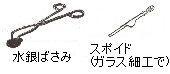

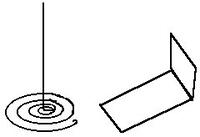

水銀(Hg) (参照) ・回収用の道具(図1) ・アマルガム処理に用いる 銅線,金属板(図2) |

アマルガム処理に用いる銅線・金属板蓄積性を考え合わせると最も危険な薬品の一つである。基本的に作業は必ず受け皿を用意し注意深く扱う。散乱した水銀はある程度集めると大き な玉になる。まず、それを水銀ばさみや専用のスポイトまたはセロテープにつけて回収する方法がある。回収した水銀はゴミなどを取り、再利用するか、処理を依頼する。残った細かい水銀の玉 や隙間に入ったものは、銅アマルガムにして回収する。掃除機で吸い取ると排気口から蒸気が漏れ、撒き散らすことになるので使用してはならない。 ※アマルガムとは、水銀と他の金属 の合金で、多くの場合、水銀と金属の直接接触で得られる。具体的には塩酸で汚れを落とした銅線や銅板を図2のような形にしてこぼれた水銀と接触させると水銀と銅の合金ができる。 |

| 4 |

水酸化ナトリウム(NaOH)・アンモニア水(NH3)・ナトリウム(Na)・カリウム(K)・塩酸(HCl)・ヨウ素(I)・ホウ酸(B(OH)3)・シュウ酸((COOH)2)・ホルマリン(HCHO) |

(腐食性試薬)人体に触れると皮膚や粘膜を腐食する。 |

| 5 | 硝酸銀(AgNO3) |

(腐食性試薬)触れると皮膚が黒くなる。 |

| 6 | フェノール類 |

(腐食性試薬)濃溶液に触れると火傷する。 |

| 7 | 酢酸(CH3COOH)・ギ酸(蟻酸)(HCOOH) |

(腐食性試薬)濃溶液に触れると重い火傷する。 |

| 8 | 硝酸(HNO3) |

(腐食性試薬)組織を腐食する。 |

| 9 | フッ化水素酸(HF) |

(腐食性試薬)皮膚についた直後にはほとんど刺激はないが、数時間後に激しく痛む。手に付いたと思わなくても充分手を洗っておくこと。手袋を着用するとよい。 |

| 10 | 水銀(Hg)・水銀塩・フッ化水素酸(HF) |

(有毒性試薬)皮膚や口からガスや固体を吸入したりしないよう注意し、大量に扱う時は換気装置のあるところで行う。 |

| 11 | 強アルカリ・強酸・硝酸銀(AgNO3)・四塩化炭素(CCl4)・ニ硫化炭素(CS2)・臭素(Br)・ヨウ素(I) |

(有害性試薬)吸入したり、皮膚につけたりしないようにする。 |

| 12 | ピクリン酸(C6H2(OH)(NO2)3)・塩素酸カリウム(KClO3) |

(爆発性試薬)わずかなエネルギーや刺激で爆発するので、特に熱や衝撃・摩擦を与えないようにし、必要量以上に取り扱ったり、貯蔵しない。 |

| 13 | 過酸化水素水(H2O2) |

(酸化性試薬)濃溶液に触れると皮膚が白くなり、軽い痛みを感じる。 |

| 14 | 黄リン(P) |

(発火性試薬)空気に触れると発火するため、水中に保存する。皮膚につくと火傷するので注意する。 |

| 15 | ナトリウム(Na)・カリウム(K)・リチウム(Li) |

(発火性試薬) 水に触れると発火するので、石油中に保存する。 |

| 16 | 生石灰(酸化カルシウム)(CaO)・カーバイド(炭化カルシウム)(CaC2) |

(発火性試薬)水・湿気に触れると可燃性ガスを発生する。 |

| 17 | アルミニウム(Al)・マグネシウム(Mg)・亜鉛(Zn)の各粉末 |

(発火性試薬)水素発生を防ぐため、酸・アルカリ・水を避けて保存する。 |

| 18 | 硫黄(S)・赤リン(P) |

(発火性試薬) 空気中で高温になると発火する。 |

| 19 | フッ化水素酸(HF) | (強酸性試薬)金属やガラス・人体に対する腐食性が強いので、常に容器の点検を行うことが必要である。 |

消防法分類に応じた消化法

| 消防法分類 | 特徴 |

消化方法 |

物質の例 |

|

第1類 酸化性固体 |

O2を出して可燃物と反応し、火災爆発を起こす個体 |

大量に注水し、冷却消火する。 アルカリ金属の過酸化物には水は不適で、粉末消化薬剤か乾燥砂を用いる。 |

塩素酸塩類 過塩素酸Naなど |

|

第2類 可燃性固体 |

低温で引火、着火しやすい固体 |

赤リン、硫黄、引火性固体は注水消火する。 金属粉、マグネシウムは注水厳禁、粉末消火薬剤か乾燥砂で被覆する。 |

赤リン 金属粉など |

|

第3類 自然発火性物質および禁水性物質 |

空気または水と反応して発火する物質 |

禁水性物質は水、泡の消火薬剤は厳禁で、粉末消火薬剤か乾燥砂で被覆する。 黄リン等自然発火性のみの性状の物は水、泡の消火薬剤を使用できる。 |

水素化Li 金属Naなど |

|

第4類 引火性物質 |

引火しやすい液体 |

水による消火は、危険物が水に浮いて火面を広げることになるので不適切である。泡、粉末CO2消火薬剤などによる窒息消火がよい。 水溶性の危険物(アルコール、アセトン類)には水溶性液体用消火薬剤を使用する |

エ-テル |

|

第5類 自己反応性物質 |

熱や衝撃で着火、燃焼、爆発を起こす物質 |

爆発的で燃焼が速いため、消火は困難である。一般に、大量注水で冷却するか、泡消火薬剤を使う。 燃焼時、火勢が衰えないときは爆発の危険性があるので退避の時期を誤らないようにする。 |

硝酸エステル 過酢酸など |

|

第6類 酸化性物質 |

可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体 |

大量注水か、泡消火薬剤で消火する。 ハロゲン化物、CO2、炭酸水素塩類の消火薬剤は不適である。 |

過塩素酸 H2O2 フッ化塩素など |