学年・専門部

人と自然科 夏季休業中資格取得第3弾 伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました

8月に入っても暑い日が続いていますね。そんな中でも人と自然科の生徒は総合実習Bの実習授業(別名農場当番)に毎日当番で生徒が登校し、作物の管理を頑張っています。

そして夏季休業中多くの生徒が頑張っているのが資格取得です。人と自然科の生徒は在学中、漢字検定やビジネス文書実務検定などの一般的な検定はもちろん、日本農業技術検定やフラワー装飾技能士、生物分類技能検定など農業学科で学んでいるからこそ取得可能な資格取得にも挑戦することができます。先日も夏季休業中の実施する資格取得第2弾として、フォークリフト技能講習を実施しました。

夏季休業中資格取得第2弾 フォークリフト技能講習を実施しました・・・に関する記事はこちら

そしてこの夏最後の建機系最後の資格として、8月3日(土)~8月5日(月)の3日間、1年生から3年生の希望者26名を対象に、伐木等業務(チェンソー)特別教育を実施しました。(私有地の木を切るなど、個人でチェンソーを利用する場合は資格は必要ありませんが、将来企業や自治体活動で使用する場合は資格(特別教育の受講)が必要となります。)

まずは有馬高校にて2日間、学科講習と簡単な実技講習です。座学では伐木等作業に関する知識、チェーンソーに関する知識、振動障害及びその予防に関する知識、関係法令の4項目を学びます。

スライドや映像を用いて、伐木する際の刃の入れ方や、木の倒し方などの伐木技術、チェンソーに使用するの燃料や潤滑油、機械の握り方や姿勢、振動障害やその予防、災害事例、関係法令など、安全にチェンソーを操作する知識についてしっかり教えていただきました。

2日目の後半からは実習服に着替えて実技に入っていきます。実技前、最後の座学は関係法令についてです。安全に関する様々な決まりについて学びました。

そしていよいよ実技スタート。安全装具の着脱を学んだあと、翌日実際に使用するチェンソーを使ってエンジンのかけ方を学びました。 翌日の伐木実習にむけ準備は万端ですね。ちなみに2・3年生の生徒で農業機械の授業を選択(以下の教育課程表参照)している生徒は、エンジンのかけ方や構造についてスムーズに理解できましたね。

3日目は会場をキャタピラー講習センターに移し、いよいよ伐木実習です。

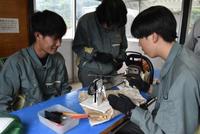

まずは伐木の準備。昨日までの座学で学んだ内容を活かし、燃料である混合油とチェンソーオイルを充填しエンジンのかかり具合を確認します。

そして安全用具を着用しエンジンをかけて・・・

まずは基本の切り方である丸太の玉切りを想定した鋸断(きょだん)です。最初は教習所の講師の先生方の手助けを頂きながら進めていきましたがすぐに慣れ、一人で切断できるようになりました。農業機械はとにかく使うことで上達します。

待ち時間は小屋の中で目立ての練習です。作業中の事故原因のほとんどが目立てが不十分で刃の切れ味が悪く、余計な力を加えてしまうことだそうです。丸棒やすりを使って、やすりの角度を約30度で研いでいきます。

現場に戻ります。次に突っ込み切り。刃の先端を丸太にさして四角形、もしくは三角形に抜く切り方です。刃が丸太の中に入ったら見えないので難易度が高くなります。上手く抜けましたね。

そしていよいよ立木の伐倒です。

学科講習で学んだ通り、まず倒したい方向に受け口を作ります。水平に下切りし、角度30~45度で斜め切りします。

そしてチェンソーの刃を丸太の中心に入れ、切れ込みを作る芯切りを行った後、追い口切りです。反対側に受け口の高さ2/3程度に刃を入れます。その際切り込みすぎず『つる』と呼ばれる切り残される部分を残しておくことがポイントです。

そしてくさびを打ち込み、倒していきます。

切り口を見てみると・・今回は少し短いですが『つる』と呼ばれる部分が残っていますね。この『つる』があることによって安全に意図した方向に倒すことができます

予定していた実技講習も無事終了し、最後はメンテナンスです。

講習を受けた26名全員がライセンスを取得することができました。受講した皆さん。3日間の講習お疲れさまでした。今年度夏の建機系資格はこれで終了。来年度はアーク溶接・刈払い機・小型車両建設機械の3つの資格取得講習を予定しています。(1年おきに交互に実施しています。)人と自然科の皆さん。自身のスキルアップのために在学中様々なことにチャレンジしましょう。

サッカー観戦と文化交流を行いました!⑦

本日8/6(火)は1日ウィンマリー高校で過ごしました。

1時間目はバディと一緒に授業を受け、2時間目はクリケットやインドアサッカー、ドッジボールを行いました。

クリケットはウィンマリー高校生の皆さんから見本を見せていただいた後、

実際にゲームを行いました!

3時間目はサッカー観戦!ウィンマリー高校vs他校の試合を観戦しました。

数多くのチームが出場しているトーナメントを勝ち抜き、その準決勝が今日行われ、

学校の生徒・先生方、そして有高生の全員で応援しました!

結果は負けてしまいましたが、とても盛り上がり、熱戦となりました。

最後の4時間目は有高生がウィンマリー高校生の皆さんに

「折り紙」「けん玉」「だるまさんがころんだ」など、日本の遊びの紹介・体験を行いました。

明日がウィンマリー高校生の皆さんと過ごせる最後の日です!

共に過ごす貴重な時間を大切に、そして楽しんで欲しいと思います。

Let’s go to TARONGA ZOO!

本日8/5(月)はシドニーへ再び訪れ、TARONGA ZOO(タロンガ動物園)に行きました。

朝電車を待っているときに、休日はどのように過ごしたのか生徒たちに聞いてみると、

「ブルーマウンテンに登った!」「ボンダイビーチへ行った!」「コアラと写真を撮った!」といった返事が返ってきました。

週末はホストファミリーと充実した時間を過ごせたようです。

最寄駅に到着すると、そこからはフェリーで動物園へ!

タロンガ動物園では14時までバディの生徒と自由行動の時間をとりました。

コアラ、カンガルー、ラクダ、ゾウ、キリンなどの動物に加えて、

オーストラリアでしか見ることのできない爬虫類・両生類を見ることができ、楽しむことができました。

最後はぬいぐるみやTシャツなどのお土産を買いました。

明日は当初の予定と変わって、1日ウィンマリー高校で過ごす予定です。

人と自然科 夏季休業中資格取得第2弾 フォークリフト技能講習を実施しました

夏季休業に入り、あっという間に7月が終わりましたね。夏季休業中も人と自然科の生徒は総合実習Bの実習(別名農場当番)や・・・

オーストラリア短期研修(現在絶賛アップ中のブログ参照 人と自然科の生徒も2名参加しています)や農業クラブ県大会・・・

第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 前編 (大会1日目)に関する記事はこちら

続 人と自然科 第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 今年も人と自然科生徒が大活躍 後編 (大会2日目)に関する記事はこちら

農業インターンシップ(後日ブログにて紹介予定です)など、各々の生徒が目標を持ち、自身のスキルアップに励んでいます。スキルアップの一つとして行われているのが、建機系の資格取得。先日も第1弾として、ガス溶接技能講習を実施し、17名の生徒がライセンスを取得しました。

夏季休業中資格取得第1弾 ガス溶接技能講習を実施しました・・に関する記事はこちら

そして建機系資格第2弾として、7月27日~31日の5日間、希望した人と自然科の生徒19名を対象に、フォークリフト技能講習を実施しました。(募集をかけたところ希望者が多く、想定人数を定超えたため、今回は3年生優先で実施。受講できなかった1年生と2年生の一部生徒は、春休みに改めて実施予定です。)5日間という長い時間をかけて取得するこの資格は、日本で一番大きなフォークリフトも含め、1t以上の大型フォークリフトも運転できる価値ある資格です。

まずは27日(土)・28日(日)の2日間、有馬高校にキャタピラー講習所兵庫教育センターの講師の方に来校いただき、学科講習が行われました。 法令で定められた座学の時間は11時間。技能講習のため、学科試験が不合格の場合、別途居残りして補習&追試を受け、そこで合格しないと実技講習に進めません。

スライドを用いてフォークリフトの種類、走行に関する装置や構造及び取り扱いの方法に関する知識、荷役に関する装置の構造・機能・取り扱いに関する知識、運転に必要な力学の知識、フォークリフトの点検・整備、安全運転の心得、災害事例、関係法令などについて講義を受けました。 講師の先生も教本やスライド、模型や動画などを使って丁寧に指導してくださいます。

生徒も筆記テスト合格に向け、大切な語句に教本にマーカーで線を引きながら、必死に学んでいました。

2日目の最後、いよいよ筆記試験です。直前の休憩時間には全員が団結して復習を行っていました。

採点の結果全員合格。無事実技試験に進むことができました。今年は全員優秀とのコメントもいただき、先生もホッとしました。

3日目の29日(月)から小野市にあるキャタピラー教習センターに移動し、実技講習スタートです。

ゼッケンを受け取り、再度安全と熱中症についての指導を受けた後、2班に分かれ早速講習会場に移動します。

座学で学んだフォークリフトの機体各部の名称、エンジンの構造を復習し、まずは前後の走行からスタートです。安全確認の方法、エンジンのかけ方、ハンドルの回し方、アクセル・ブレーキの踏み方など基本的な走行操作について学びます。

フォークリフトは狭い倉庫内での作業を可能にするため、普通車と異なり後輪が左右に動き、小回りが利く仕組みになっており、少しハンドルを回しただけで車体が回転します。加えて高校生なのでもちろん車の運転をしたことがありません。生徒は最初感覚をつかむのが難しかったようで、最初は車体を三角コーンにぶつけたり、車線から脱輪したりと、苦労していました。

2日目は、いよいよコースに入って、荷役作業をしながらの運転です。 フォークを操作しパレットに載った0.5tの荷物を運搬します。フォークを操作するレバーは、上昇・下降を操作する『リフトレバー』と前傾・後傾を操作する『チルトレバー』の2本を操作します。特にリフトが地面と水平になっているのかの判断は難しく、経験が重要です。

さらにコース上には直角に曲がる場所が多く、常に左右の間隔を気にする必要があります。

気が付いたら夕日が・・・2日目の実技も体調不良者はなく終了。夕日を背に練習コースから戻ってきました。毎日8:30~18:30。気温が35度を超える中、全員で教え合いながら頑張っている姿が印象的でした。

そしていよいよ最終日。講習の最後に行われる実技試験にむけ、一連の作業、走行を繰り返し練習します。そして他の人の運転もしっかり見ながら、自分が運転していることをイメージしながら講習を受けることが上達するポイントです。実技試験が不合格の場合は別途補講&再試験があるため全員真剣です。

いよいよ実技試験。指さし安全確認からスタートです。引率した先生はもちろん、5日間一緒に練習をやり抜いたメンバーも、心の中で合格を祈りながら見守ります。

結果は全員合格。発表後は自然に拍手が起こりましたね。本当に良かったです。

受講し学校に戻ってきた生徒に話を聞くと、大変だったけど充実した5日間だった、そしてなによりフォークリフトを運転することがとても楽しかったとのこと。このライセンスは卒業後に効力を発揮し一生モノです。将来資格を活用する際は安全第一を心がけてください。

ちなみに夏季休業中には、第3弾 チェンソー特別教育も実施予定です。頑張りましょう。

シドニー散策!⑤

本日8/2(金)はシドニー散策へ行きました!

朝8時半に最寄駅に集合しました。

電車を待っている間、ウィンマリー高校の生徒にけん玉を教える有高生の姿が、、、!

少しずつ仲が深まっているようです。

シドニーに到着後、ハーバーブリッジを渡り、オペラハウスに行きました!

圧巻の街並みに大興奮の生徒たちでした。

昼食をとったり、大聖堂を訪れたり、お土産を買ったりと充実した時間を過ごせました。

週末はホストファミリーと過ごし休暇を楽しむ予定です。

月曜日は再びシドニーを訪れ、動物園に行きます!

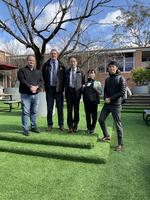

産業社会と人間 「起業家教育ワークショップ」

7月31日(水)に、1年生総合学科の希望者を対象に起業家教育ワークショップが開催されました。

今回ご講演いただいた株式会社エス・プロモーションの代表取締役である山本佳典さんは、ご自身で実際に起業され、またこれから起業していく人をサポートするお仕事をされています。

個人的には「起業」という言葉を聞くと、カッコいいな、というイメージと、失敗のリスクが高そう、というイメージもあります。皆さんはどうですか?今回参加できなかった生徒にも、講演の内容を簡単にまとめて以下に示そうと思います。

まず、起業する際に覚えておかなければならない原則として「自分の苦手なこと、経験したことのないことを仕事にしようとすると失敗する」というお話がありました。当たり前のことですが、起業という夢を抱くと「今までやったことのない新しい分野でチャレンジしよう」という考えになりがちです。しかしそれは多くの場合うまくいかないとのことでした。

昨今よく言われるように、AIの台頭により様々な仕事がロボットに取って代わられる時代がすでに始まりつつあります。そんな時代をこれから生きていくこれからの高校生が持っておくべき考え方として「自分の身は自分で守る」や「常に時代の変化をとらえる」、そして「社会に出てから成功する人とは、どんな時代になっても一人で生きていける力がある人」というお話がありました。今後の生き方として大変参考になる言葉でした。

また、起業して実際に思われたことを3点ずつ述べておられました。

<やりがい・よかったこと>

①学んだことが自分の成果・お客様のために直結する。

②自分の裁量で時間やお金をコントロールできる。

③会社員の立場ではできない社会への影響を与えられる。

<大変だったこと・ピンチだったこと>

①当初、周りから理解してもらえなかった。

②自由の裏には責任が伴うこと。

③自分で仕事を生み出していく必要があること。

最後に、高校生が知っておくべき考え方として以下の3点が紹介されました。

①自分の得意を知り、生かすこと。

②当たり前を疑うこと。

③常に学び続けること。

これらのことは、すでに社会人である我々の心にも深く刺さる言葉でした。現状維持に甘んじず、常に向上心を持って生きていかなけらばならないという気持ちになった1時間でした。

ウィンマリー高校2日目④

本日8/1(木)は普段の授業に加えて、

文化交流、そしてオーストラリア現地の動物・虫に触れる機会がありました。

まず、2時間目に文化交流を行いました。

有馬高校の生徒たちが準備してきた「書道」の授業を行い、

ウィンマリー高校の生徒たちに実際に書道を体験していただきました!

「笑」という漢字で書く練習をした後、

ウィンマリー高校の生徒たちは彼らの名前を漢字で書きました!

4時間目は動物園の方に学校に来ていただき、動物・虫を実際に見せていただきながら

オーストラリアの生物の実態について学びました。

最初は怖くて触ることができない人もいましたが、徐々に動物や虫に慣れていき

最後には大きな蛇と一緒に写真を撮ることができました!

明日8/2(金)はシドニーの街を散策予定です。

ウィンマリー高校1日目③

本日7/31(水)からウィンマリー高校を訪問し、授業に参加しました!

空港を降りてから学校に到着するまで、冬のオーストラリアの寒さに驚き、

「さむっ!」と言いながら上着を着込む生徒の姿が見受けられました。

学校に着いてからホストをしてくださる家族の生徒と出会い、少しホッとした様子でした。

ウィンマリー高校の先生方・生徒の皆さんは手作りのかわいいぬいぐるみやミートパイ、

サンドイッチを準備し私たちを出迎えてくれました。

午後からは数学・体育・ヨガなどの授業に参加し、

慣れない英語の中でもなんとか授業についていこうとする生徒の姿が印象的でした。

明日もウィンマリー高校で1日授業を受ける予定です。

オーストラリアに到着!②

現地時間9時前に無事にオーストラリアに着きました!

機内で朝食も済ませ、現在バスでウィンマリー高校に向かっています。

バスの中でガイドさんからオーストラリアの歴史・生活についてお話を伺い、オーストラリアに到着したことを実感しています。

2024年度オーストラリア研修スタート!①

本日より、2024年度オーストラリア研修がスタートしました。

本校から1年生4名、2年生8名、3年生2名の計14名が

オーストラリアの姉妹校「ウィンマリー高校」を訪れます!

伊丹空港に15時に集合し、17時過ぎに出発しました。

18時半頃に羽田空港に到着し、夕食も済ませ、次のフライトに備えています。

出発が30分程度遅れるという連絡が入っているため、22時半過ぎに出発予定です。

現地には明日の朝9時前(日本時間では8時前)に到着予定です。

到着次第、お知らせします!