ブログ

みどりの風

海外交流プログラム

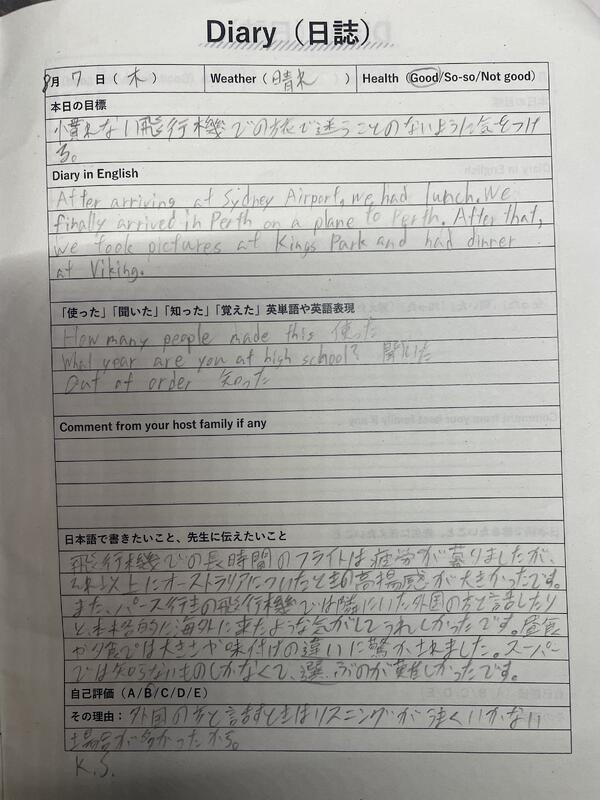

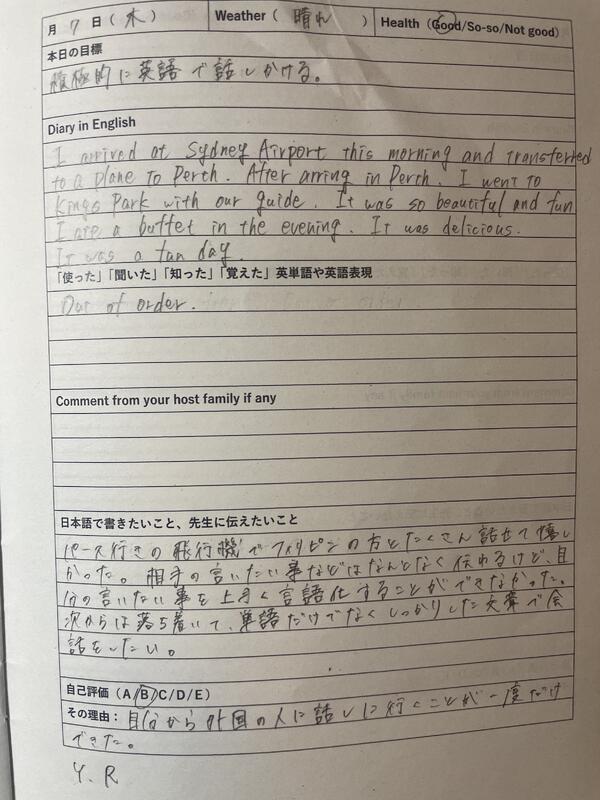

昨日の振り返りです。

海外交流プログラム

朝ごはんを食べて出発準備をしています。

海外交流プログラム

夕食後、明日の昼食を買いに近くのスーパーマーケットに来ました。会計では慣れないカードでの支払いに苦労もありました。

明日からいよいよ学校とホームステイが始まります。

今日はよく休んで明日に備えます。

海外交流プログラム

長旅と久しぶりのしっかりした食事で、みなさんの食欲も旺盛です。

海外交流プログラム

空港からキングスパークへ行き、様々な植物について学習し、ホテルへ向かいました。

海外交流プログラム

少し迷子になったりしましたが、全員無事にパースに到着しました。

海外交流プログラム

バースに向けて出発します。

海外交流プログラム

シドニーで乗り継ぎます。

海外交流プログラム

搭乗手続きをして、出国準備中です。

海外交流プログラム

本日より、海外交流プログラムでオーストラリアのパースへ向けて出発します。

現地の様子などをこちらのブログで更新していきます。

文理探究科について

文理探究科のパンフレットです。

ぜひご覧ください。

お知らせ

学校情報

〒666-0115

兵庫県川西市向陽台1丁目8

TEL:072-793-0361

FAX:072-793-0520