国際人間科だより

2025 Junior High English Recitation Contest

The 21st Junior High School English Recitation Contest was held at Akashi Nishi Senior High School on September 27, 2025. Twenty-two students joined the standard section (一般部門)and four students joined the experienced section (特別部門)

Four students in each section were awarded. In the standard section, the first place went to MIYAZAKI Kouta from Iwaya Junior High School.

[Standard Section]

1st place: MIYAZAKI Kouta from Iwaya Junior High School.

2nd: SHO Masahiro from Utashikiyama Junior High School

3rd: YOROZU Sari from Himeji International School

4th: TAKAHASHI Yuji from Kanki Junior High School.

In the experienced section, Mia Michelle STARK won the championship.

[Experienced Section]

1st: Mia Michelle STARK from Utashikiyama Junior High School

2nd: KONAGAYA Shinba from Kakogawa Junior High School

3rd: Uy Xiao Ji PANGANIBAN from Nonoike Junior High School

4th: KINUGAWA Koumei from Suma Kita Junior High School

2025 Sports Day

2025 Sports Day was held at Akashi Nishi Senior High School on September 26, 2025.

The third-year DGA (3-8) students joined the pink block (H) and won the cheering competition.

Second-year DGA yellow-team students also did their best.

The first-year DGA green-team students participated in the cheering competition for the first time.

ALTs also enjoyed joining the Sports Day.

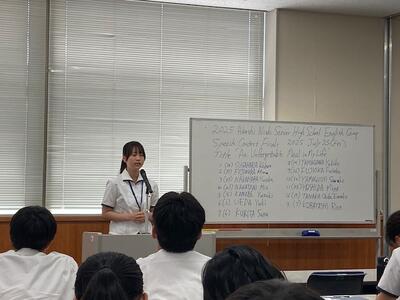

The 2nd Open High of DGA Held

The second open high school was held at Akashi Nishi Senior High School on September 20, 2025.

First, in the first half, junior high school students and their parents listened to explanations of (1) the whole school and the regular course, (2) Education course (3) the Department of Global Awareness(DGA).

Second, the DGA offered its own programs:

(1) A first-year DGA student Ms.Kawabe made a speech; she was the champion of the speech contest held in the English Camp held in August at Aspia Akashi.

(2) A group of two or three students from the second-year DGA class answered the questions about (A) English and other classes (B) School events (C) Visiting universities and (D) Club activities.

(3) The junior high school students listened to 2024 English listening test of the DGA.

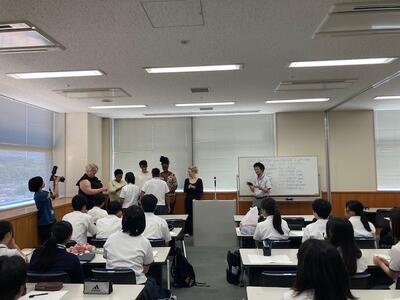

(4) The junior high school students and their parents listened to self-introductions of three ALTs of Akashi NIshi;(1) Shaquille from America (2) Shelly from Balbados and (3) Brittany from Australia.

There were two sessions in the morning and in the afternoon. In total, the number of participants was 127. They were 64 students , 61 parents and two teachers. Thank all the participants for coming. See you at the next open high school in November!

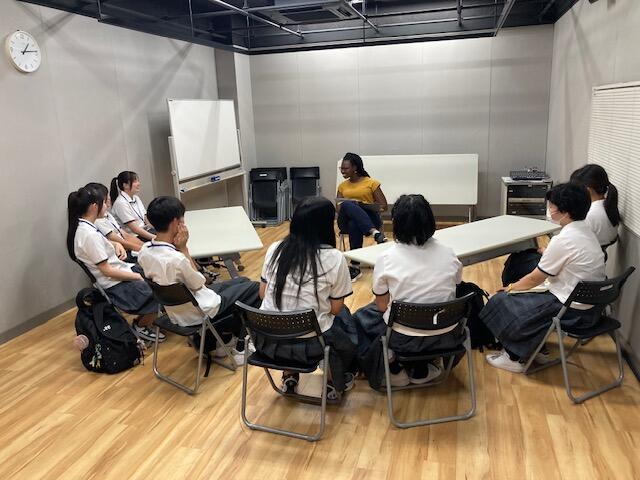

2025 1st-year DGA English Camp

2025 Akashi Nishi Senior High School English camp was held between July 23 and July 25. The 1st year DGA students joined the camp, which was held at Aspia Akashi. During three days of the camp, all the participants were supposed to speak only English. Three ALTs and two ALTs from Akashi Josai High and Prefectural Agriculture High School gave lessons in English.

On the first day and the second day the students had five lessons, which included a variety of activities such as debates, discussions, and games. They participated in the 'Ultra Quiz', in which four groups tried to answer 50 questions asked by ALTs. Team 4, Kangaroo, led by Ms. Kashimoto, came in the first place, Team 2, Panda, lead by Ms. Ueda, came in the second place, and Team 3 Lion headed by Mr. Ogura got the third prize.

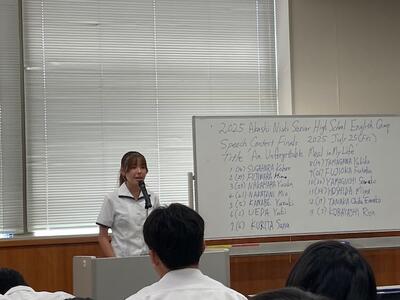

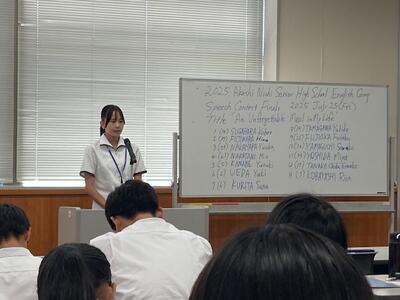

On the second day, there was a qualifying round of a speech contest. Thirteen students advanced to the finals, and they made wonderful speeches on the last day. Ms. Kawabe got the first prize, followed by Ms. Sugahara in the second place and Ms.Ueda and Ms. Kurita both came in the third place.

After the closing ceremony, 1-8 students gave presents to the ALTs to thank them.

The First Global Citizenship I Special Lecture

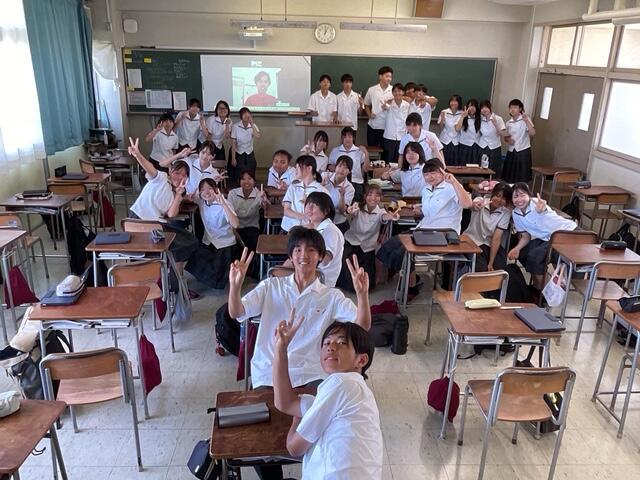

The first Global Citizenship I (GCI) special lecture was delivered online to the first-year students of the Department of Global Awareness (DGA) on July 15, 2025.

The lecturer was Mr. Kouta Hirose, who is currently participating in a co-op program (also known as cooperative education) near Vancouver, Canada. Co-op programs in Canada integrate academic study with practical, paid work experience in a student's field of study.

Mr. Hirose graduated from Akashi Nishi Senior High School in March 2022 (the 44th graduating class and the 17th DGA graduate) and began studying English at Kobe City University of Foreign Studies in April. During his third year, he decided to study in Canada.

Mr. Hirose discussed the following topics online: 1) self-introduction; 2) what a co-op program is; 3) differences between co-op programs and working holiday programs; 4) his experiences at a language school and at work; 5) his career plans after the program; and 6) what he learned from the program.

After the one-hour lecture, several questions were asked, including about his favorite food, his English proficiency while studying at the DGA, and the languages used in Canada.

He said, "At first in Canada, my English speaking skills were weak because I didn't provide reasons for my statements. I was perceived as superficial. Since then, I have tried to support every statement with a reason. I encourage you to practice expressing your opinions with supporting reasons consistently."

In his final message, he said, "Of course, you should study English, but please also try to find another field of study besides English language learning. In Canada, there are many immigrants from around the world, and they all speak English."