看護科blog

基礎看護技術(観察・報告)発表

2025年4月23日(水)@3年6組HR教室

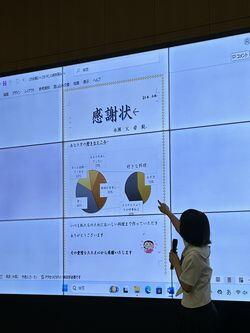

高校3年生が、春休み期間中に家族の協力を得て、「観察」「報告」の技術を高める演習を行いました。そして、そこから考えたことをスライドにまとめて発表しました。

実施した援助は、食事介助と口腔ケアでしたが、今回の演習課題は“対象に応じた援助方法や観察項目を考えて実施・報告する”という内容でした。生徒たちは家族の状態に応じた方法・観察・報告について様々な工夫を考えて実施し、丁寧に振り返っていました。

より良い援助を行うためには、これまで学習した基本的な方法ではなく、対象の状態に応じた方法が求められます。そのためには、対象の状態を知ることが重要であるということを今回の演習を通して学ぶことができました。6月の病院実習に向けた大事な準備となり、考えを深めることができました。協力していただいた家族の皆さま、ありがとうございました。

令和7年度 第1回看護科集会

2025年4月11日(金)@アセンブリホール

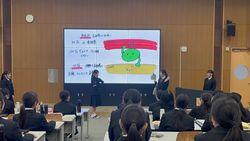

令和7年度、第1回看護科集会を行いました。

新たな教員が加わった新体制の発表後、看護科高校課程で身に付けてほしい力について話がありました。

高校課程では、① 色々な気づきを基に自ら考えて行動する、② 家庭学習の習慣をつける、③ 規則正しい生活を送る(体調を自己管理する)、これらの力を身につけ学校生活を送ってほしいと伝えました。また、行動する際は一人で判断せず、必ず報告・連絡・相談をすることの大切さも伝えました。

難しい勉強や技術の習得に心が疲れてしまうこともあると思いますが、みんなには素敵な仲間がおり、同じように大きな壁を乗り越えていく先輩や後輩の存在が強い力になることを話しました。最後は楽しいレクリエーションを行い、学年間で色々な情報の共有をし、たくさんの笑顔が見られました。みんなの夢の実現に向けて、今年度も楽しく看護を学んでいきましょう(^^)/

看護科blog 看護科集会

令和6年度、第4回看護科集会を行いました。

1年を振り返り学年ごとに代表者から発表がありました。あっという間に過ぎた1年でしたが、専門的な学習や実習を通して、確実に成長している生徒の姿を見ることができました。

また、生徒が企画したゲームではたくさんの笑いがあり、先輩・後輩の緊張がほぐれたその後のフリータイムでは、とても楽しそうに話す姿が見られました。

4月からは学年があがりさらに難しい内容の学習が始まりますが、同じ科で頑張る仲間との交流を通し、今やるべきことを考える素敵な時間となりました。

看護科blog 町ぢゅう美術館

龍野北高校デザイン科が主催している、たつの市の「町ぢゅう美術館」に看護科も参加しました。看護科2年生2名、1年生2名がスタッフとして参加し、血圧測定とハンドマッサージのブースで地域の方や遠方から来てくださった方々と交流しました。

ハンドマッサージを行うのが初めての生徒もいましたが、事前にリラックスするツボや肩こりに効果があるツボなどを調べながら練習し、来ていただいた方に少しでもリフレッシュしていただけるように工夫しました。小さなお子様から高齢の方まで様々な年代の方30名と触れ合うことができ、コミュニケーション能力の向上にもつながり良い経験となりました。

看護科blog 看護科レクリエーション

LHRの時間に、高校1年生と2年生が一緒にレクリエーションを行いました。タオルやボールを用いた競技やチームで協力して創り上げる演技など、様々な催しを通して親睦を深めました。先輩・後輩関係なく、思いきり楽しむ姿があり、普段難しい学習で厳しい表情をしている生徒たちも、今日はたくさんの笑顔を見せてくれ楽しい時間を過ごすことができました。

3年生はもうすぐ卒業し、専攻科へ進みます。4月からは新1年生を迎えた仲間と、また一緒に頑張っていきたいと思います。

看護科blog 県立高校魅力アップ推進事業

看護科3年生が高校最後の成人看護学実習Ⅰを終えました。そのタイミングで「肩の凝らない医療の話」という内容で姫路医師会の向原伸彦医師に講義をしていただきました。外科治療の歴史、臨床倫理や医療安全に関する内容で、特に医療安全では、「人は誰でも間違える」と認識し、医療事故を起こさないようにエラーをなくし安全を確保できるようシステムを構築することが必要であることを学びました。続けて行なった演習では、5~6人が一組となり、紙・はさみ・のりを使用して輪を多くつなげるということを3つの状況設定で行いました。そこからチーム医療における安全・質の確保として、テクニカルスキルの他にノンテクニカルスキルとなるコミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、状況認識、意思決定が必要になるということを学びました。今日の学びを頭に置き、今後に活かして欲しいと思います。

<生徒の感想>

・医療の進歩を振り返ると、現代の治療がいかに多くの偉人たちの努力によって築かれてきたのかを改めて実感した。昔は麻酔のない状態で手術が行われたり、消毒の概念がなく素手で処置が行われたりしており、感染のリスクや死亡率が非常に高かった。しかし、時代とともにさまざまなことが解明され、今の医療へとつながっているのだと感じた。

・人は、きっとこうに違いないという思い込みや、無意識のうちに自分勝手な持論を持ってしまい、他者から言われたことも自分の思いにかき消されてしまう場合があることを学びました。このような先入観は非常に危険であり、人の生死を左右させるものだと実感しました。

・看護師という立場は思い違いが大きな誤りとなるため、広い視野で常に余裕を持って判断しないといけないと思いました。

看護科blog 基礎看護技術演習発表

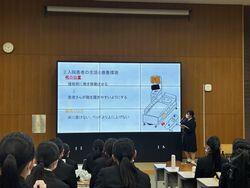

高校2年生が基礎看護技術Ⅱの授業で、日常生活援助の理解を深める演習をしました。

より良い援助につなげるために、これまで学習した知識・技術を活用し、事例の患者さん(円背のある患者さん)への援助の必要性を科学的に考え、セルフケア能力を低下させない方法を模索しました。発表では、看護の場面を実演したり、援助の場面を再現した動画を用い、視覚的にも伝わりやすい工夫が見られました。

患者さんの症状の理解や、セルフケア能力を低下させない援助方法等、まだまだ学習不足な面もあり課題が残りましたが、これまで学んできた自分たちの力を存分に発揮し、看護を考えることができた生徒の表情はとても素敵で、今後さらに期待がもてると感じました。

看護科blog 高齢者大学院生との交流

看護科3年生の生徒が病院での臨地実習に向けて、目的を持ったコミュニケーションを図り、対象者に応じた援助を計画することを目標に演習を行いました。事前に疾患の学習を終え、どのようにコミュニケーションを取ればいいのかをペアで考え臨みました。交流当日は、新宮町の高齢者大学に通う大学生19名の方に模擬患者になっていただきました。簡単なシナリオに基づいて実際の入院患者と同じような状況を実習室のベッドで再現し、大学生には腰や足に痛みのある患者を演じていただきました。

生徒は緊張しながらも挨拶や自己紹介を行った後、バイタルサイン(体温、脈拍、血圧)の測定や疾患にあった症状の観察・情報収集を行いました。演習後の振り返りでは、大学生の方から率直な感想を話していただき、改善すべき点を考えることができました。このコミュニケーションの演習を生かして、今後出会う患者さん一人一人に応じた援助が考えられるよう努力を重ねていきます。

<生徒感想>

・コミュニケーション中は、相手の目を見ること、話しを遮らないこと、マスクで口元が見えない分、目で笑顔を伝えることを意識することで、高齢者の方々に「とても親切な話の聞き方をしてくれて嬉しかった」と言って頂き嬉しかった。

・今回自分ができたことは、傾聴です。私は話すことが苦手ですが、話しを聞くことは好きです。今回の交流でも、傾聴することを大切に関わり、「楽しかったよ」と言っていただけて、ホッと安心したと共に、嬉しさも感じることができました。実習で関わる方々に楽しいと思っていただけるよう、明るく、元気にコミュニケーション技術を深めたいと思いました。

看護科blog 特別非常勤講師(助産師)

看護科高校3年生が、本校卒業生の助産師より「知っておきたい命の話」という内容で講義を受けました。助産師を目指した経緯から現在の助産院開設や地域での活動内容までを話された後、命の話として受精から妊娠、胎児の成長、出産までをイメージがしやすい説明をしてくださったので、真剣に聞いていました。また、看護師として身につけてほしい品位や女性としてパートナーとどのようにコミュニケーションをとって関係を築いていくかなど、今後に活かせそうな内容が多くありました。2時間という短い時間でしたが、今後看護師の免許を持った1人の女性として生きていくうえで大切なことを教えていただきました。

<生徒の感想>

・命の誕生が改めて当たり前ではないこと、妊娠が簡単でないこと、妊娠を簡単に考えてはいけないことなど多くのことを学びました。新しい命が誕生することは、その分責任やお金など様々な負担も加わるので、パートナーとの信頼関係ではコミュニケーション能力も大切であると考えました。

・今日の授業を受けて、改めて自分や他の人の命を大切にしなければいけないと思いました。赤ちゃんが1人生まれて家族が増えたり、逆に減ったりすることで人生が180度変わってしまい、それが悪いほうや自分が思ってもないほうへ傾いてしまうこともあります。自身や生まれてくる子ども、周りの人を悲しませないため、良い環境の中で子育てができるようにも、自分や周りの人の命を大切にしようと思いました。

看護科blog 日高高校・龍野北高校看護科生徒間交流

今年度のWeb交流は、各校の特徴や学校生活の様子など全体での現状紹介とブレイクアウトルームを用いた分科会を行いました。

Web交流開催に向けて、各校の代表者が発表資料の準備や調整を行い、クラスで準備しました。

当日は小さな機器のトラブルもありましたが、生徒たちは臨機応変に対応し、限られた時間でしたが笑いの多い楽しい交流となりました。

[生徒の感想]

・他校の看護科の子たちと話すのは初めてでしたが、私達とは異なる授業や実習構成で、それぞれの良さがあると感じました。看護の学び方にも色々な方法があると知り、もっと視野を広げて見ていきたいと感じました。

・学習方法について質問されましたが、少し緊張していたのもあり、具体的なアドバイスができませんでした。どんな質問でも普段の取組がきちんと話せるように、準備しておきたいと思いました。お互い共感できる部分や新しい発見があり、とても前向きになれる時間になりました。

看護科blog 赤ちゃん先生

7月に引き続き、赤ちゃん先生とそのお母さんが6組来てくれて看護科3年生と触れ合いました。今回は「赤ちゃんの1日の生活とお世話(育児)について」という内容で、生後から現在までの生活の違いや1日の過ごし方をお母さんから聞かせていただきました。7月と同じ赤ちゃん先生であったので、お母さんから離れて走り回ったり、できることが増えていたりと成長した姿を見ることもできました。お母さんからの育児の話は興味深く、聞きたいことを積極的に質問することができ、有意義な時間となりました。後半は、赤ちゃん先生と笑顔で手遊びや抱っこをして、心がとても温かい気持ちになりました。

<生徒の感想>

・新生児の時にはできなかったことが今できるようになり、成長していく過程で新しい課題が生まれていくことを学びました。看護師はその年齢に応じた情報提供や支援を考える必要があると思いました。

・赤ちゃんの1つひとつの成長が家族にとっての大きな幸せであるとともに、成長に伴って注意するべき点変わってくることを知りました。

・数か月で赤ちゃんは大きく成長するので、3か月単位で1日の過ごし方も変わっていくと知り、赤ちゃんが成長するにつれお母さんの1日の過ごし方も同じように変化していくが学べました。

看護科blog 献血セミナー3学年

高校3年生を対象に献血・骨髄バンクセミナーが開かれました。兵庫県赤十字血液センターとたつの市健康福祉事務所の職員の方が講師として来校され、具体的な内容を話してくれました。

献血の意義や血液製剤についての理解を深めるために、動画の視聴や献血クイズを交えてわかりやすく説明してくださり、献血前後の流れや血液の利用方法なども具体的に教えていただきました。また、骨髄バンクのドナー登録の流れも説明され、献血やドナー登録の必要性を感じられる機会になりました。

「あなたには人の命を助ける力があります」というメッセージもあり、高校生の私達にもできることはあると考えた生徒は多かったと思います。

看護科blog 看護科集会

第3回看護科集会を行いました。

今回は「看護入門」という科目を選択している、他学科の生徒13名も参加しました。看護に興味を持つ13名に、看護科の取組を知ってもらい、看護に必要なチーム力に気づき、より良い看護を考える機会になれば良いと思い企画しました。

各学年からの2学期の振返りや専攻科の現状を聞き、生徒たちの表情は、自信・希望・不安が混在しているように見えました。一方、3年生が企画したレクリエーションや異学年との交流では、たくさんの笑顔が見られ、日頃抱えている悩みを相談する様子もあり、効果的な時間を過ごすことができました。

看護は厳しい・難しいというイメージを持たれやすいですが、楽しいことや成長につながる経験も沢山あることを実感できた会でした。他学科の生徒も、看護科の温かい雰囲気を感じており、看護に必要な力を考える機会になったと思います。

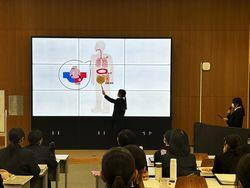

看護科blog 解剖整理学発表

高校2年生が、解剖生理学の授業で学習した神経系、呼吸器系、泌尿器系の理解を深めるために、4人1組のグループに分かれ発表しました。発表に向けて、学習した内容の復習や曖昧な知識を班員と確認し、どのような工夫をすれば伝わりやいかを考え準備しました。

タブレットを用いたスライド作成や、人前での発表にも随分慣れ、色々なアイデアがつまった発表ができていました。他者評価を取り入れることで様々な刺激もあり、より良い学びと工夫につながると考えています。今後もこのような取り組みを継続し、効果的な授業につながる努力をしていきます。

看護科blog 基礎看護実習Ⅱまとめ

高校2年生が、2週間の病院実習へ行ってきました。患者さんの生活環境やチーム医療、日常生活援助の基本、報告の重要性など多くの学びがありました。4つの病院に分かれて実習しているため、病院ごとに少しずつ異なる点があり、それぞれの学びを共有するためにまとめた内容を発表しました。

校内では学ぶことができない現場での体験や患者さんとの関わりについて、スライドや実演・再現動画の作成など、見ている人に伝わりやすい工夫をしながら発表できました。具体的な内容で説明することができ、お互いに共感する場面が多く見られ、あらためて2週間の学びを深めることができたと感じました。

あっという間の2週間でしたが、明らかに成長を感じることのできる時間を過ごすことができ、これからも知識・技術・心を磨いていきたいと思いました。ご協力いただいた患者さんやご家族の方、指導者さんに感謝の気持ちを忘れず努力し続けます。ありがとうございました。

看護科blog 看護科3年生地域拠点型防災訓練

地域拠点型防災訓練として、看護科3年生が山崎断層の震度6の地震を想定し、傷病者に対する応急処置を行いました。傷病者役は総合デザイン科3年生がトラウマメイク(傷メイク)を施しなりきってくれました。そのおかげで大地震を想定した救護所のリアリティーある疑似体験ができました。基本的な応急処置の知識の定着だけでなく、今後に活かせる学びに繋がりました。さらに自分に足りない知識や技術、災害時の看護学生としての在り方を確認することができました。予測不能な災害時に、今回の体験が最大限に活かされることを願います。

<生徒の感想>

・トリアージや応急処置など看護を学ぶ者でなければできないことがあると改めて実感できた。そのため救急法や応急処置の方法の知識はいつ何があっても活用できるように覚えていきたい。どんな状態の人が来ても冷静に対応できるようにしたい。

・自分の知識を生かして1人でも多くの人の役に立ちたい。そのために、災害時のあらゆる可能性を想定し、対応できる力と技術、知識を身につけておきたい。また、周囲の様子を把握し、目の前のことだけでなく先のことを考えて行動できるようにしたい。

・黙々と処置するのではなく声をかけたり、安心してもらえるような声かけが大切だと学んだ。

・今までは想像やイメージでしか知らなかったことを実際に体験したことで技術と知識がないと現場に行って何も動けないと分かり、防災看護に対する考え方に成長を感じた。切迫感やよりリアルな状況で起きそうな場面を体験したことで現場に行って積極的に動くことや臨機応変さが大切になってくるとわかった。

看護科blog コミュニケーション演習

高校2年生が11月の病院実習に向けて、コミュニケーションの基本技術について学びを深めました。ロールプレイングを用いた演習を行うことで、より良い話し方、聞き方、関わり方について考えていました。

実習で出会う患者さんや指導者さんと良好な関係を築き、より良い援助につなげられるように、準備を重ね、頑張っています。

[生徒の感想]

・コミュニケーションは単に言葉を交わすだけでなく、相手との関係を築くための大切な手段であり、アイスブレイクを通して、個々の感じ方や違いを体験できたことは重要な学びでした。

・実習では患者さんの状態や個性に合わせた柔軟な対応ができるように行動し、良い関係を築いていきたいです。具体的には、適切なタイミングで声をかけたり、患者さんが不安や疑問を表出された場合は、効果的なサポートができるように一人で判断せず、指導者さんや班員などともコミュニケーションをとり、行動したいと思います。

看護科blog 基礎看護実習Ⅰ

高校1年生の基礎看護実習Ⅰが終了しました。4日間のうち2日間ずつ2つの病院へ実習に行きました。看護部のオリエンテーションを通して各病院の役割を知り、看護師の後ろについて行き観察や質問をしながら業務内容や患者様への接し方を学びました。また、日々実習をする中で実習生としての望ましい態度を考え実践しました。ご指導いただいた看護師から、「看護行う上で大切にしているもの」を聞かせていただき、自分の看護観の具体化や広がりをもたせることができました。

5日目の校内実習日では、各病院で学んだことを班やクラスで共有し、今の自分の看護観を発表しあいました。初めての実習だったため、過度に緊張しなかなか積極的に動くことができませんでしたが、今後の実習の課題に繋げることができました。

<生徒の学び>

・病院毎に特徴があり、行っている看護方式も異なり、慢性期や急性期にあった医療や看護を行っていると学びました。また、初めての実習で余裕がなかったですが、日を重ねるごとに慣れていきました。

・実習を通して患者様のことを第一に考え、患者が安心して過ごすことができる看護を行うだけでなく、看護を行う際は目配り・気配り・心配りで相手の立場に立ち患者様が安全・安楽に過ごすことができるような看護を行いたいと考えるようになった。

<校内実習の様子>

看護科blog 基礎看護技術演習

高校2年生が基礎看護技術Ⅱの授業で、バイタルサイン測定の演習を行いました。11月に予定している病院実習に向けて、正確なバイタルサインが測定でき、患者さんと良い関係を築くためのコミュニケーションが図れるよう、計画された演習でした。リアリティーや緊張感をもって取り組めるよう、看護科以外の教員に患者役を依頼し、患者さんになりきって参加していただきました。

生徒はいつも以上に緊張していましたが、目的をもって患者さんのもとへ行き、自然な会話から必要な情報を収集できるよう言動にも工夫が見られました。限られた時間の中で、必要な情報を得ることはとても難しいですが、一生懸命考えて行動する生徒の姿はとても生き生きとしており、実習に向けて効果的な時間を過ごすことができました。ご協力いただいた先生方に感謝します。ありがとうございました。

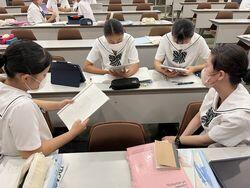

看護科blog 看護情報発表

高校2年生が看護情報の授業で学習した、Word、Excelの技術を活用しメッセージカードを作成しました。また、作成したカードに込められた思いや、工夫した点について発表し、効果的なメッセージの伝え方やプレゼンの仕方についても学びを深めました。メッセージを送る相手は、家族や友達、漫画のキャラクターなど様々で、個性あふれるカードが完成していました。