〇聴覚障害教育研究会の計画立案・実施

〇校内研究会・研究授業などの計画・事後研修の運営

〇近畿聾教育研究会・全日本聾教育研究会運営協力

令和7年度 学校見学・聴覚障害教育研修会 実施要項

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

令和7年度「学校見学・聴覚障害教育研修会」実施要項・参加申し込み用紙.pdf

208

|

2025/05/19 |

|

令和5年度 研修会

令和5年度聴覚障害教育研究会の報告

令和5年度聴覚障害教育研究会を以下の通り実施しました。

実施日 令和5年8月4日(金) 10:00 ~ 15:10

内 容 【午前の部】保育相談部・幼稚部の実践発表

中学部の実践発表および生徒支援について

【午後の部】講演「難聴児童・生徒に対する支援について」

講師 中島武史氏(兵庫教育大学)

対 象 難聴学級担当者、聴覚障害教育関係者、本校教員 等

午前の部の保育相談部および幼稚部の実践発表では、「子どもたちの聞こえ」「発音の指導方法」「保育活動における教材」について発表しました。中学部の実践発表では、「自立活動」の取り組みの報告や、地域で学んでいる子どもたちへの支援について、経験談も交えて発表しました。

また、午後の部の講演では、兵庫教育大学の中島先生に、言語習得のプロセス、抽象的な思考を促すための方法、地域で学ぶ難聴児の心理的な支援など、現場の経験に基づいた実践的でわかりやすいご講演をいただきました。

猛暑の中、参加していただいた皆様方、ありがとうございました。

研修の報告

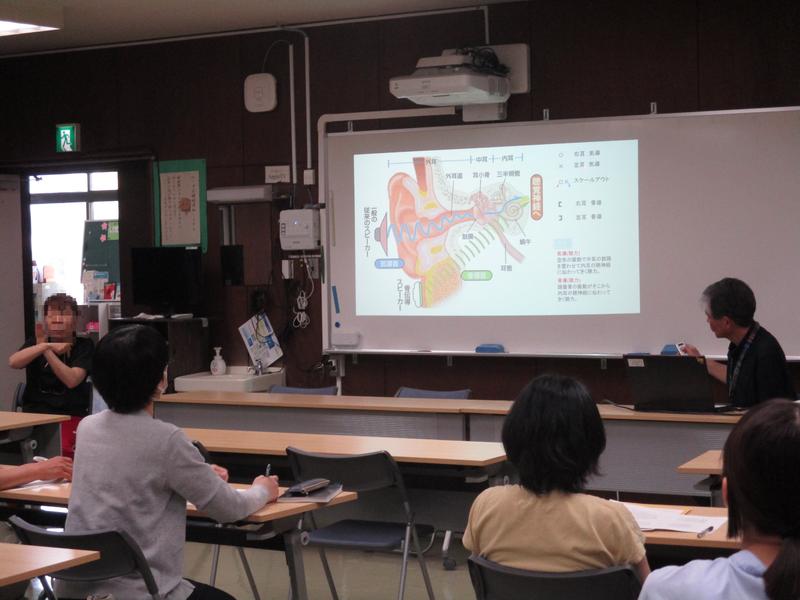

新着任研修会

新しく着任した職員を対象に研修会を実施

・耳と聞こえの仕組みについて

・教育支援センターについて

・聴力測定とオージオグラム

・自立活動について

初級手話研修(計11回)

・家族 趣味 誕生日 数字

・家 地図 交通手段

・聴覚障害の理解

・1日 1カ月 1年

・会話練習

<参加者の感想>

・オージオメーターの演習や、学部の自立活動などを知ることができ、興味深かったです。普段、なかなか目にすることができないので、勉強になりました。手話研修のおかげで、4月に比べると、少しわかる単語も増えました。これからも、少しずつ、手話を覚えて、使っていきたいです。ありがとうございました。

・手話に触れることができとても楽しかったです。手話研では、同じく着任させた先生たちと近況なども話しながら明るい雰囲気で学ぶことができて、とても充実した時間でした。これからもたくさんの手話に触れていきたいなと思いました。

令和4年度 研修会

令和4年度 聴覚障害教育研究会 実施報告

地域の聴覚障害教育のセンターとして、聴覚障害幼児児童生徒の指導上の様々な課題について共通理解を図り、専門性の向上を図ることを目的に、以下のとおり研究会を実施しました。

|

実施日 令和4年8月2日(火) 10:00 ~ 15:10 形 態 Zoomミーティングによるオンライン研修 内 容 【午前の部】小学部・高等部の実践発表 【午後の部】聴覚障害教員によるパネルディスカッション 対 象 難聴学級担当者、聴覚障害教育関係者、本校教員 等 |

午前の部の小学部の実践発表では、「聞こえにくい子どもの言葉を育てる」をテーマに縦割りグループの国語の授業の取り組みを発表しました。高等部の実践発表では、本校の進路指導の取り組みと課題について発表を行いました。

また、午後の部のパネルディスカッションでは、本校の聴覚障害を有する5名の教員から自身の生い立ちや経験、発音指導のこと、難聴学級の先生方へ伝えたいことなどをテーマに話合いました。

Zoom接続の不具合のために、音声が聞き取りづらい場面がありご迷惑をおかけしましたが、参加者していただいた方からたくさんのご好評をいただきました。研究会へのご参加ありがとうございました。

|

≪当日の様子≫

|

|

≪参加者のアンケートから(一部抜粋)≫ 【午前の部】 ・ 小学部の発表では、言葉を育てることの難しさなどを初めて知りました。特に、能力が高く答えは分かっても、それに至るプロセス(話し合い)が抜け落ちていることがあるということに驚きました。教室で陥りがちなことだと思い、こちらも意識して授業をしたいと思いました。 ・ 聴覚特別支援学校で、どのように子ども達への言葉の指導がされているのかを知ることが出来たのが良かった。個々の課題やレベルが違うので指導も大変だろうと思ったけど、先生達が楽しんで授業をされているのだろうなと感じた。 ・ 小学部の実践発表から、支援方法や指導方法を具体的に学ぶことができた。遊びの要素も取り入れながら、楽しく分かりやすく学習を進めている様子が伝わってきた。これからの指導に活かしていきたい。 ・ 言葉を育てるためにどうすればよいのか、日々悩みながら子どもと向き合っています。「言葉を入れる」ための実践をたくさん教えていただきました。2学期からの実践に取り入れていきたいです。特に日記指導に昨年1週間で子どもがギブアップしたので。再チャレンジしてみたいです。ノートを見せていただけたのも、とても参考になりました。少しずつ語彙が豊かになるように、これからも努めていきたいです。 ・ 初めてこの4月から難聴の児童が入学したので、様々な機関や先生方からご指導をいただいているところです。聴覚特別支援学校という専門機関での実践をきかせていただき、やるべきことがたくさんあると感じたところですが、職員みんなで共通理解しながら進めていきたいと思いました。「様々な方法で、言葉の情報を伝え続けてくことの大切さ」や、「就労を見据えると筆談力が大切になること」が印象に残りました。 ・ 高等部の進路に関するお話は大変参考になりました。本校生徒に聞かせたいと思いました。私なりに生徒に合わせて話をしようと思います。 ・ 高等部の取り組みでは、それまでにつけた力や学んだことを生かしてその先の進路を見据えた実践的な内容で、特に「実態把握」や生徒の障害認識の大切さを感じました。 ・ 進路指導について、丁寧に説明していただきありがとうございました。実習や職業体験など、卒業後の進路に向けて系統立ててご指導されていると感じました。今回の内容を本校の保護者へも進路指導の際には紹介していきたいと思います。ありがとうございました。 ・ 高等部の進路指導について、多様な進路選択についての取り組みがよくわかりました。とくに進路指導の課題について、他の障害種別についてもつながることが多くありました。参考になりました。 【午後の部】 ・ 聴覚障害の先生方のお話を聞くことができ、大変有意義な時間となりました。当事者としての話を聞けるのは貴重な機会です。 ・ 実際に難聴の経験を持たれた先生の体験はとても貴重でした。難聴学級や聴覚特別支援学校が今は充実し、手厚い支援が受けられる時代になったと改めて感じました。 ・ パネラーの先生のお話を聞けて、苦労されているだけでなく、とても前向きで学ぶことが多かったです。その中でも、思春期になるにつれ、「普通でいたい」という気持ちがあるということが胸に刺さりました。支援を要する児童に対して、時と場合を考え真摯に向き合うことの大切さを学びました。 ・ 生い立ちでは家族や友人の支えが大切であると感じました。障害をかくすのではなくオープンにしたり、周りの人達も正面から対応したりする姿勢で一緒に考えていくことが、生徒を良い方向に成長させるのだと思いました。思春期となる生徒に対して生徒と相談もしながら、本人がいろいろと挑戦できるように支援を考えていきたいと思います。 ・ 4つ目のテーマ、お一人お一人のお話が心に残りました。思春期に向けて過干渉しすぎない、まわりのために頑張る活動、わかるふりをする、ささやかな日常の思い出が生きていく支えになる等。2学期から心にとめていきたいと思います。 ・ 生い立ちやリアルな体験をもとに、深みのある内容でした。どの先生方も共通して前向きに明るく歩んでおられること、ご家族やかかわってこられた先生方の存在、力が大きいことがよくわかります。 ・ 当事者の方のお話は重要だった。担任している子にも伝えたいなと思う内容が多かった。干渉しすぎず、本人が必要とする支援をできるだけスムーズにしていきたいと思う。一人一人違っていてそれぞれいろんな困難があり、様々な方法で乗り越えてきていると思った。本人の頑張りと、家族・教師・友達いろんな人の支えがあったんだなと思った。担任の子と共にいろんな方々とつながりあっていきたいと思います。 ・ 先生方の生の経験のお話は大変貴重でした。印象に残ったのは、「発音指導は、上手になりすぎると周りの人たちに障害の程度を誤解され、自分の首を絞めることになりかねない」というお話でした。世の中の理解と心のバリアフリーが大切であると改めて感じさせられました。また、思春期のご経験談も参考になりました。本人とのコミュニケーションを大切にしながら、学校生活を進めていきたいと思います。 ・ 生い立ちもさまざまであり、発音指導にも考え方が分かれることを知りました。その子の自立にむけ、本人の思いやニーズを丁寧に聴くこと、前向きな言葉かけを続けること、活躍できる環境を整えていくことを意識して関わっていきたいと思いました。 ・ 聴覚に障害のある人の人生や思い、願いなどとても奥の深い話を聞くことが出来て良かった。子どもの立場にたって物事を理解してあげられるので、してほしい支援が受けられるのだろうなと思った。と同時に今回の意見を大切に今後、関わる子ども達にも学んだことを活かしていきたいです。 |

令和4年度 研修会

よりよい教育実践のため、聾教育の専門性を身につけ、高めることをめざして、職員研修を進めています。

【新着任研修会(聞こえについて)】

(聞こえの仕組み・難聴体験・オージオグラムの見方についてなど)

【初級手話研修】

(手話とは・よい手話の遣い手になるために・日常会話など)

【聞こえない教員の話】

(体験談・手話への想い・聴者に望むこと)

【職員研修会】

来年度の全日聾研で本校が担当する分科会の助言者である大阪教育大学の井坂行男教授をお招きしてご講演をいただきました。

~職員の感想より~

・本日は、貴重な研修の機会を頂きましてありがとうございました。日々、子ども達にどのように伝えると理解が深まるかということを意識して伝えるようにしていましたが、お話をお聞きし、さらに子ども達の対話も引き出しながら理解を深めていくことに思いを巡らせました。聴覚障がいによる、情報取得の難しさに悩んでいる保護者の声をよくお聞きします。その不安を少しでも払拭できるように、分かることを増やしていけたらと思います。最後のマーク・マーシャスさんの言葉もとても響きました。現実を見つめながら、少しでも理解を深める活動を取り入れていきたいと思います。

・大変凝縮された内容で、勉強になりました。

・聴覚障害児教育に関わる上で、基本となる合理的配慮や考え方について再確認できました。

・ICTの活用、見える化、配慮事項等々、授業改善のための具体的な方法を知ることができた。今後の授業で活かしていきたいと思った。

・なかなか実行には移せていませんが、アクティブラーニングの重要性を改めて実感しました。

・言語化する、対話の大切さなど、授業をする上で大切なことを再認識することができ、明日からの授業に活かせるよう取り組んでいきたいと思いました。

・盛りだくさんでしたがとても腑に落ちました。対話的な学習として大上段に構えるのではなく、本校が積み重ねてきた聾教育の実践の上に積んでいけばいいということがよくわかりました。山口の特別支援学校の実践がとても参考になりました。続けて井坂先生にご指導いただきたいです。

・聴覚障害にしぼって説明していただいたので、全体的に分かりやすかったと思います。改めて、言語活動の大切さを痛感しました。

・特にアクティブラーニングの視点からの授業改善が印象に残りました。目の前の子どもたちが語彙力が不十分なら、知識の習得にまで余力がなくなってしまうというところ、本当にそうだと思いました。本校の生徒もそんな生徒が多いと実感する中で、折に触れて語彙を増やす時間も取り入れながら進めたいと思いました。

・井坂先生がたくさんのことを私たちに伝えたいと考えられているのが分かりました。特に「深い学び」と「見方・考え方」、「主体的・対話的で深い学びの視点」の話が心に残っています。それを日々の実践に結び付けられたらと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |