2023年10月の記事一覧

若手中堅教員のための実験研修会 その3

兵庫県立青雲高等学校 松本 誠司 先生を講師としてお招きし、「イベントや出前授業で使える化石を用いた体験講座」を行いました。

まず、出前授業の心掛けとして、高校生が主体となり、小学生・中学生に対して出前授業を行うために、教員が行うべきは「レール」を敷くこと、「教育的視点」をもとに地域の方と事前に打ち合わせをすることが大切とのお話がありました。

実際に化石発掘を行いました。化石をハンマーで割ってみたり、様々な道具で削ってみたり。触ってみないとわからないような感触、実際手にとってわかる出前授業だからこそ感じ取れる実感があると思いました。化石を発掘した後、種類を調べ、特徴を記録し、ケースなどに保存することで完了です。

化石を発掘するとき、ハンマーで強く叩きすぎてヒビが入ってしまった時、どのように対応すべきかなど、実際に行っているからこそのノウハウを伝えていただきました。

小学校の出前授業では時間的な関係で難しいですが、化石の発掘と分析により、古環境の推定も行える。木の葉の化石や現在の地形や環境の情報から、化石が発掘された場所が古塩原湖であったことや近くで火山活動が活発であったことなど、1つの化石から様々な情報が読み取れることを紹介してくださいました。

『小学生相手の体験だと「発掘できてよかったね」で終わってしまうことが多い。

短時間で完了しなければならないイベント(科学の祭典など)ではそれでよいが、

出前授業ではそうではなく、「児童に何を気づかせたいか」と、「児童のアウトプット」が大切』

『結果の予想(仮説)を立てて共有してから、実験すること』

『「自分の考えと他者の考えの”違い”」や「自分の考えと実験の結果との”違い”」を考え話し合うことが大切』

と繰り返しおっしゃっていました。

化石の同定や情報収集はこちら「塩原化石教育プロジェクト」がおすすめです。ぜひご参照ください。

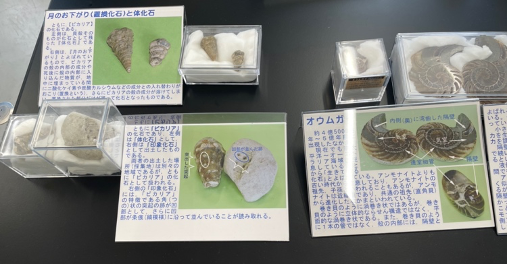

今回会場には多くの化石を展示していただきました。これらの化石の多くは市立西宮高校 久保和宏教諭 からお借りしたものです。ご利用したい方はぜひ問い合わせてみてください。

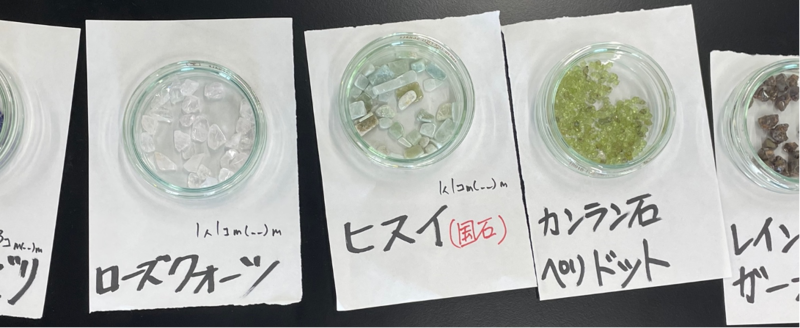

最後に以下の写真のような、講師が買い集めた各鉱物(や宝石)や、サメの歯の化石などをお土産として参加者にプレゼントされました。

若手中堅教員のための実験研修会 その2

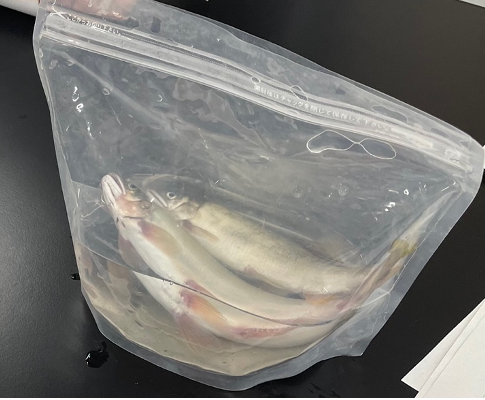

兵庫県立千種高等学校 筏 泰介 先生を講師としてお招きし、「アユの解剖」の研修を行いました。

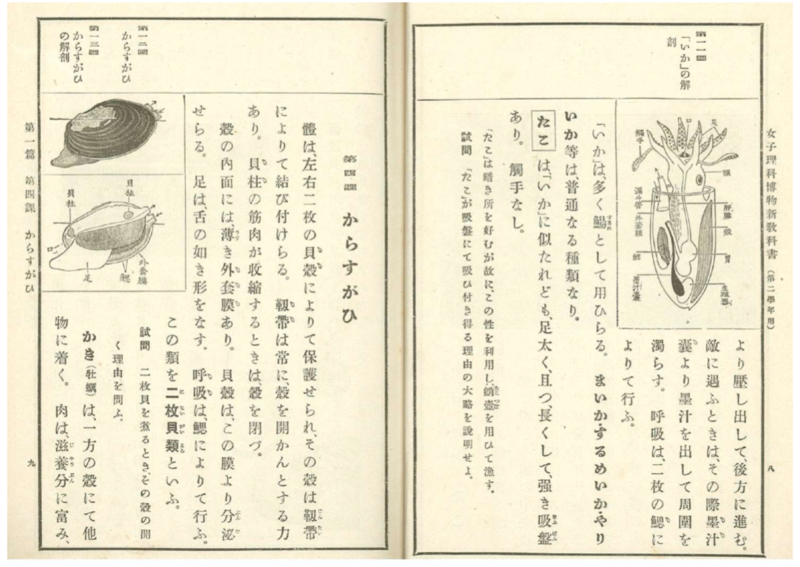

アユの生態に関する豆知識や実物を用いた観察を教えていただきました。魚介類の解剖を理科学習の材料とすることには歴史があり、明治・大正時代の教科書にもイカや貝の解剖図が掲載されています。

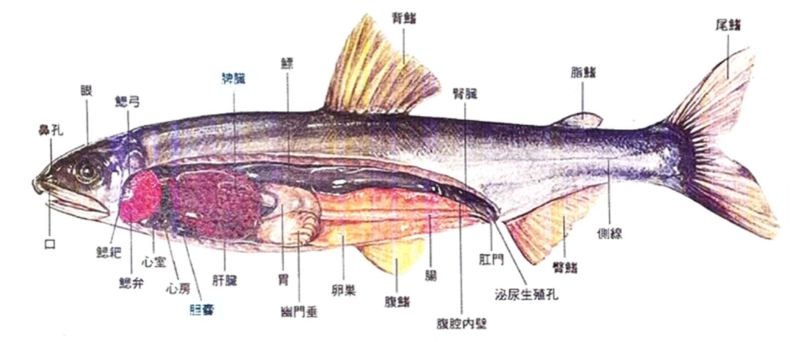

アユは群れとして行動する個体もいれば、単独で縄張りを形成して行動する個体もいます。教科書にもその生態や体長との関連が掲載されるほど、よく調べられています。鮎釣りは揖保川が発祥の地とされていて、兵庫県との関わりも深いそうです。

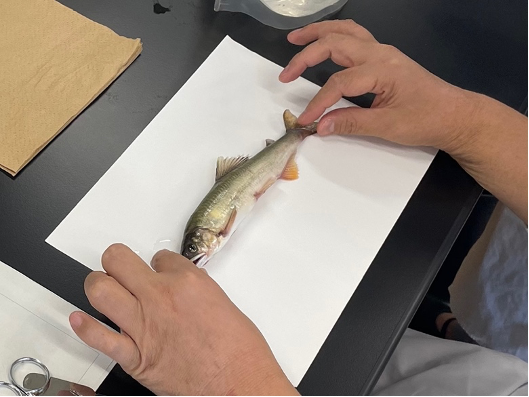

本日の研修では、アユを実際に解剖し、腎臓と耳石を観察しました。アユはあらかじめ麻酔にかけています。

参加者の先生方も写真を撮りながら、熱心に観察に取り組んでおられました。

魚類は何を食べるかによってエラなど微細構造が異なる場合があるそうです。腎臓や耳石だけではなく、心臓や生殖巣、脳など様々な臓器の観察にも利用できるとのことです。ぜひお試しください。

若手中堅教員のための実験研修会 その1

兵庫県立明石高等学校 薄井 芳奈 先生による「豆苗を用いた重力屈性とアミノプラストの観察」の研修を行いました。

新学習指導要領では「見出して理解する」というフレーズが多用され、実験観察の仕組みの理解に結びつける体験が以前にも増して求められています。今回は植物ホルモンの作用を確かめる実験だけでなく、「刺激を感受する仕組み」に関わる実験を取り入れて研修してくださいました。

① 「刺激の受容」:豆苗を用いたアミロプラストの観察

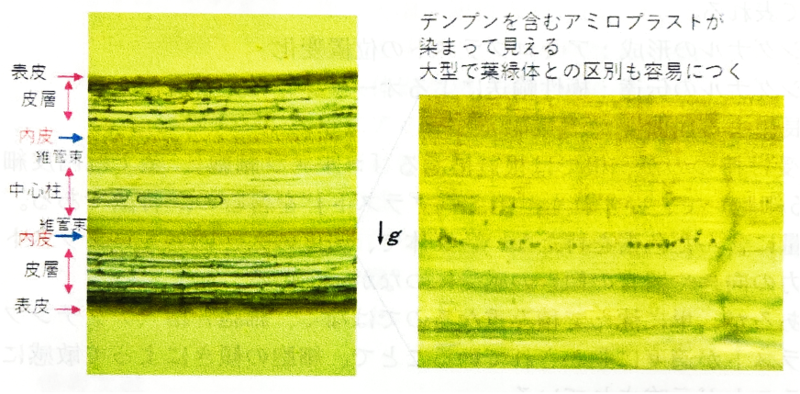

アミロプラストはデンプン粒を多く含んだ色素を含まない色素体で、根冠にある「コルメラ細胞」や茎にある内皮細胞である「デンプン鞘細胞」に含まれています。密度の大きいアミロプラストが位置を変えることで重力の向きや器官の傾きの受容に関与しています。

今回は根冠のコルメラ細胞、茎の内皮細胞に含まれるアミノプラストをヨウ素液で染色し観察しました。薄い切片を作成するために、寒天を利用して組織を固定する方法など、様々な工夫を教えていただきました。

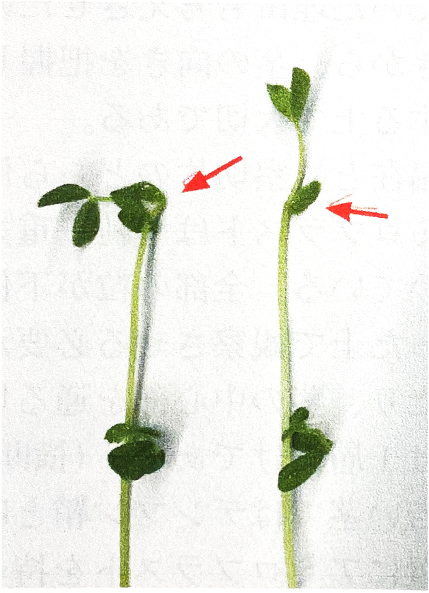

② 豆苗を用いた茎頂分裂組織の観察

根端分裂組織の観察はよく行われますが、茎頂分裂組織の観察はそれほど多く行われていないように思います。豆苗はその観察材料として非常に簡便に観察できるそうです。

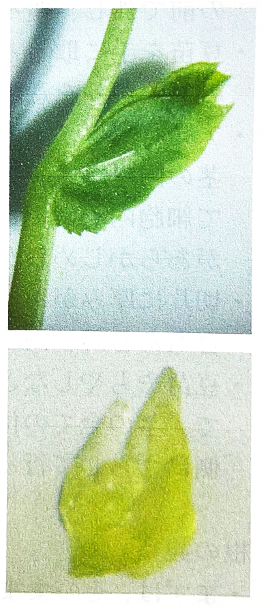

豆苗の先端付近の膨らみを開いていくと茎頂が見えてきます。

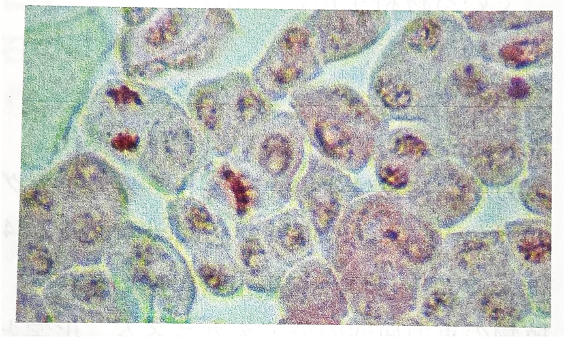

この組織を切り出し、酢酸で固定、染色液と塩酸で解離・染色を行い、観察を行います。細胞が小さく詳細を観察するには不向きかもしれないですが、ネギ根の根端分裂組織の観察同様、非常に簡便に分裂細胞の観察を行うことができました。

こちらにも実践が載せられています。ぜひご参照ください。

「高校生物 実験教材の広場」

https://bioeve88.web.fc2.com/

また、神戸市内の施設実験室を拠点に、高校教員が集まって実験や授業の工夫を共有する会であるKOBE金曜EveLabo を主宰しており、ブログで情報発信をしておられます。ぜひご参照ください。

「KOBE金曜EveLabo」

https://bioeve88.blog.fc2.com/