若手中堅教員のための実験研修会 その3

兵庫県立青雲高等学校 松本 誠司 先生を講師としてお招きし、「イベントや出前授業で使える化石を用いた体験講座」を行いました。

まず、出前授業の心掛けとして、高校生が主体となり、小学生・中学生に対して出前授業を行うために、教員が行うべきは「レール」を敷くこと、「教育的視点」をもとに地域の方と事前に打ち合わせをすることが大切とのお話がありました。

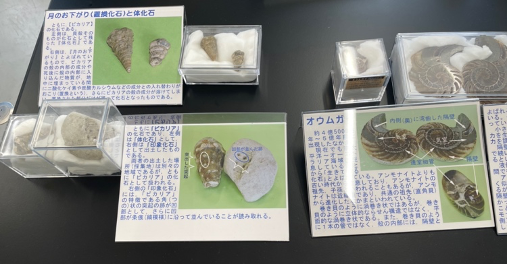

実際に化石発掘を行いました。化石をハンマーで割ってみたり、様々な道具で削ってみたり。触ってみないとわからないような感触、実際手にとってわかる出前授業だからこそ感じ取れる実感があると思いました。化石を発掘した後、種類を調べ、特徴を記録し、ケースなどに保存することで完了です。

化石を発掘するとき、ハンマーで強く叩きすぎてヒビが入ってしまった時、どのように対応すべきかなど、実際に行っているからこそのノウハウを伝えていただきました。

小学校の出前授業では時間的な関係で難しいですが、化石の発掘と分析により、古環境の推定も行える。木の葉の化石や現在の地形や環境の情報から、化石が発掘された場所が古塩原湖であったことや近くで火山活動が活発であったことなど、1つの化石から様々な情報が読み取れることを紹介してくださいました。

『小学生相手の体験だと「発掘できてよかったね」で終わってしまうことが多い。

短時間で完了しなければならないイベント(科学の祭典など)ではそれでよいが、

出前授業ではそうではなく、「児童に何を気づかせたいか」と、「児童のアウトプット」が大切』

『結果の予想(仮説)を立てて共有してから、実験すること』

『「自分の考えと他者の考えの”違い”」や「自分の考えと実験の結果との”違い”」を考え話し合うことが大切』

と繰り返しおっしゃっていました。

化石の同定や情報収集はこちら「塩原化石教育プロジェクト」がおすすめです。ぜひご参照ください。

今回会場には多くの化石を展示していただきました。これらの化石の多くは市立西宮高校 久保和宏教諭 からお借りしたものです。ご利用したい方はぜひ問い合わせてみてください。

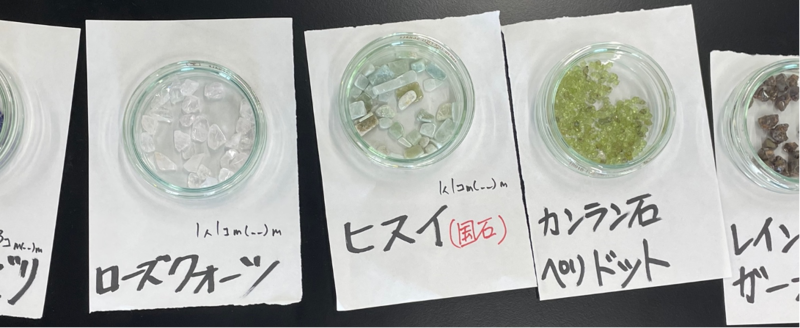

最後に以下の写真のような、講師が買い集めた各鉱物(や宝石)や、サメの歯の化石などをお土産として参加者にプレゼントされました。